支援総額

目標金額 5,000,000円

- 支援者

- 204人

- 募集終了日

- 2020年12月25日

台湾花蓮地震 緊急支援

#国際協力

- 現在

- 47,534,000円

- 寄付者

- 4,878人

- 残り

- 71日

日本モンキーセンター|動物たちのくらしをまもり、未来へつなぐ!

#動物

- 現在

- 7,096,000円

- 寄付者

- 407人

- 残り

- 41日

製薬企業の方へ 患者の経験や生活の実態に 深く触れる環境を届けたい

#医療・福祉

- 現在

- 263,000円

- 支援者

- 38人

- 残り

- 36日

「子どもが体操したくなる絵本」をつくりたい!

#子ども・教育

- 現在

- 911,000円

- 支援者

- 63人

- 残り

- 27日

狂言の至宝を後世へ|茂山千五郎家の最重要資料をデジタルアーカイブに

#地域文化

- 現在

- 10,175,000円

- 支援者

- 261人

- 残り

- 25日

内子高校郷土芸能部の象徴ともいえる大太鼓を未来へ!修理にご支援を

#地域文化

- 現在

- 1,388,000円

- 支援者

- 87人

- 残り

- 20日

言語の壁を越え音楽で世界を繋ぐ!念願のオンラインオーケストラ開催へ

#子ども・教育

- 現在

- 1,455,000円

- 寄付者

- 105人

- 残り

- 17日

プロジェクト本文

終了報告を読む

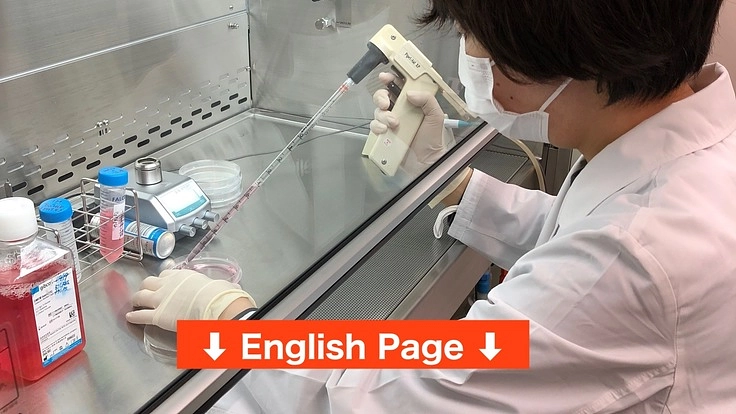

【How to pledge support for the project: English Guide(Support Now)】

2019年の冬に発生した新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界中に拡がり、私たちの生活様式を一変させました。世界保健機構の統計によりますと、全世界での感染者数は4,600万人、死者数は110万人を超えています (2020年11月2日時点)。今もなお新規感染者数は増え続けており、私たちは深刻なパンデミックの中にいます。

この感染症を予防し、治療するための有効な手段として、より安全でより効果的な予防薬や治療薬の開発が望まれており、そのための開発研究が世界中で行われています。

私たちがもつ技術が少しでもその一助となることを願い、順天堂大学の入村達郎教授と東海大学の山本典生教授と共同で、重症化のメカニズムに着目し「新型コロナウイルス感染症の重症化阻害薬」開発に向け研究を進めたいと考えています。

皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社グライコテクニカ代表取締役社長 高畠晴美

共同研究者:順天堂大学 教授 入村達郎

共同研究者:東海大学 教授 山本典生

- このプロジェクトのポイント -

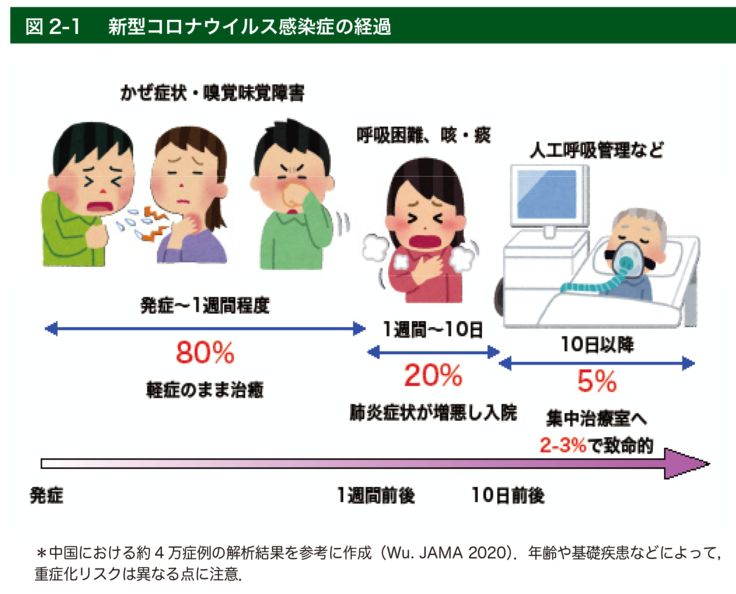

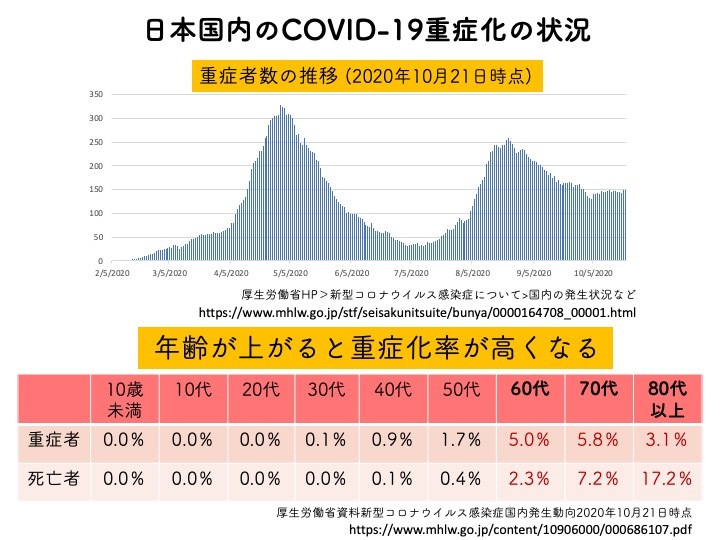

✔︎ 罹患者全体の約5%が、新型コロナウイルス感染症で重症化し、感染してから10日以降に容態が悪化、人工呼吸器などが必要となります。国内ではそのうち1,786名が亡くなるという状況に陥っています。(厚労省 2020年11月4日時点)

✔︎「糖鎖(とうさ)」というものに着目し、新型コロナウイルス感染症の重症化阻害薬の開発に向けた、重症化の原因解明を目指す。

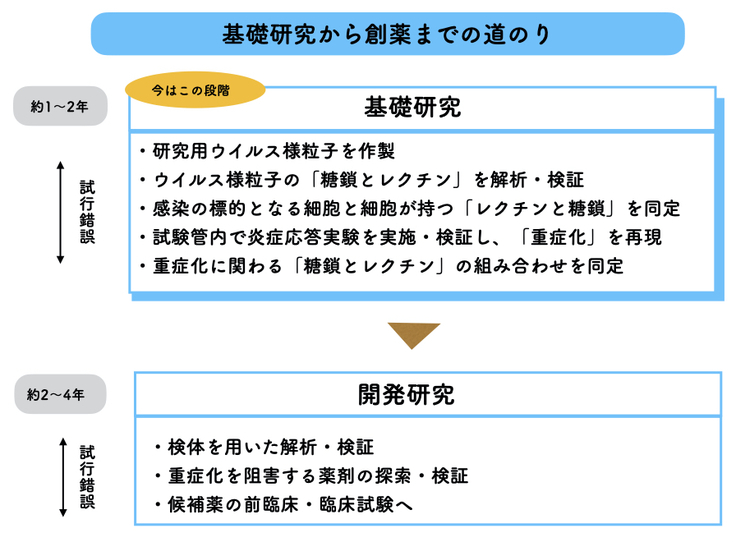

✔︎ 重症化阻害薬の開発をすることを最終目標とした、基礎研究のフェーズ。

新型コロナウイルス感染症の重症化について原因解明を。

重症化を抑える新薬開発に向けた第一歩!

初めまして、株式会社グライコテクニカ代表の高畠晴美です。

現在、世界中で流行している新型コロナウイルス感染症では、高い感染率に加え、高齢者や持病をもつ人の「重症化」が問題となっています。一方で、新型コロナウイルスがどのようにヒトに感染し、重症化していくのかについてはまだ多くの謎があり、過去のコロナウイルスを対象とする研究結果からは、重症化の原因について明確な原因解明ができていない状況です。

しかし私たちは、この感染症の重症化には、「糖鎖(とうさ)」が深く関わっているのではないかと考えています。その重症化メカニズム解明ができれば、将来的に重症化を抑える新しい治療薬の開発につながる希望があると考えています。

【糖鎖とは】

糖鎖は、血液型、受精、発生、免疫、がん、ウイルス感染などのさまざまな生命現象において重要な役割を果たしています。核酸とタンパク質に続く、第3の生命鎖といわれています。細胞の表面に存在し、その状態や個性を表すかのようにダイナミックに変動することから、「細胞の顔」とも例えられています。※詳細は、ページ下記の医療用語説明に記載しております。

現在、糖鎖に注目した重症化を抑えるための治療薬はまだ世の中に存在しません。それを実現するためには、ウイルスが持つ「糖鎖」という目印の役割を理解する所から始めなければなりません。

さまざまな病気の診断や治療薬を開発するには、それぞれの病気に特徴的な「目印」を見つける必要があります。

「目印」にも多くの種類がありますが、私たちは、体の中にある「糖鎖」と呼ばれる目印を調べることができる技術を持っています。

しかし、私たちが行っている研究は基礎研究であり、ただちに治療薬の開発につながるものではありません。治療薬の開発に至るまでには長い年月と多くの研究資金が必要です。国からの助成金を得る努力をしておりますが、枠にあてはまらないため、助成金を得にくい状況にあります。

現在は、自己資金を使いながら少しずつ研究を進めていますが、それにも限りがあります。それでもこの研究を進めていきたい理由は、基礎研究の蓄積は、今回のパンデミックのためだけでなく、将来のパンデミックへの備えになると考えるからです。

どうか皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

いまもなお、世界で広がる続ける新型コロナウイルス感染症。

新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が体の中に入り、感染すると新型コロナウイルス感染症(COVID-19)になります。

初期症状は、風邪やインフルエンザによく似ており、咳、発熱、倦怠感などがみられます。味覚や嗅覚障害も報告されていますが、感染者の約80%は軽症のまま治癒することがわかっています。しかし、感染者の約20%は、風邪のような症状が出てから5~7日程度で急激に悪化し、肺炎に至ります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化には、「年齢」と「持病」が深く関わることがわかっています。60歳代から集中治療室への入室や致死率が急激に高くなり、日本での70代の致死率は7.2

%、80代以上の致死率は17.2%になっています (2020年10月21日時点)。また、持病がある人は、年齢に関係なく重症化しやすいとされています(*1)。新型コロナウイルス感染症治療手引き第3版

重症化した場合は、集中治療室での人工呼吸管理や体外式膜型人工肺(ECMO)治療等が行われています。しかしながら、重度の肺繊維化が生じた場合はECMO治療を続けられないこと、また、深刻な合併症がある方や65〜70歳以上のECMOの適応については慎重かつ総合的に判断すべきとされており、持病によってはECMO治療の適用外になるとされています(*2)。一人でも多くの命を守るためには、重症化を防ぐことが重要です。

(*2)深刻な合併症がある方や65〜70歳以上のECMOの適応については慎重かつ総合的に判断すべきとされています。具体的にはECMOの禁忌・適応外として、不可逆性の基礎疾患、末期癌があげられており、慢性心不全、慢性呼吸不全、その他重度の慢性臓器不全の合併は予後が悪いとされ、年齢65〜70才以上も予後が悪く、一般的には適応外とされています。参照元:新型コロナウイルス感染症治療手引き第3版

ウイルスと「糖鎖」の関係。

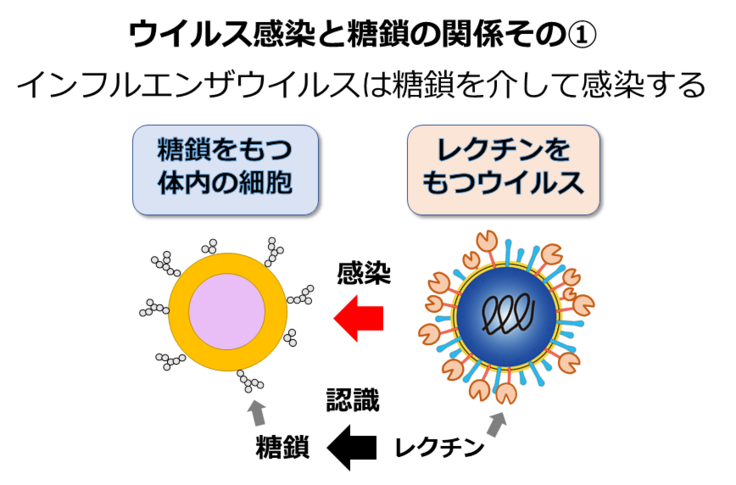

ウイルスは、それ自身では増殖することができないため、増殖するためには人の体にある細胞に感染する必要があります。この感染の足掛かりとなるのが「糖鎖」です。

例えば、みなさまがよくご存知のインフルエンザの治療薬、タミフルも、糖鎖との関わりがあるのです。

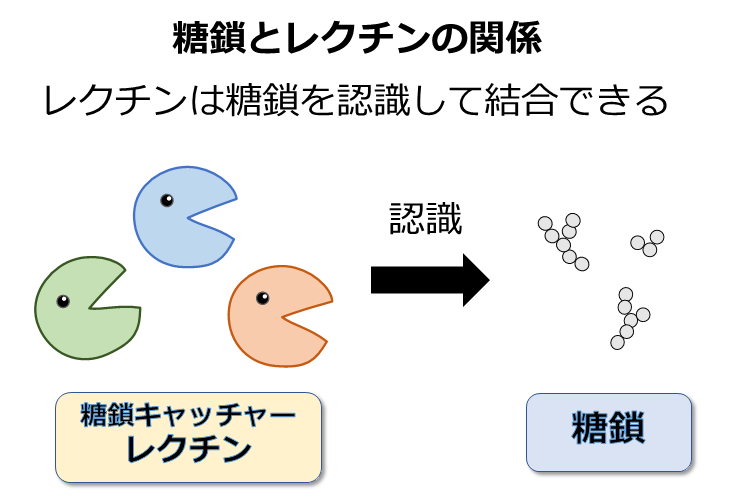

「糖鎖」とは

「糖鎖」とは、簡単にいうと、細胞の個性を生み出す「目印」です。体の中でさまざまな役割を果たしています。この目印は、「レクチン」と呼ばれる糖鎖キャッチャーによって認識されます。

インフルエンザウイルスは、この糖鎖キャッチャー「レクチン」を持っています。「レクチン」と「糖鎖」の組み合わせは決まっているので、インフルエンザウイルスのレクチンに特異的な糖鎖を持つ細胞だけが感染の対象になります。

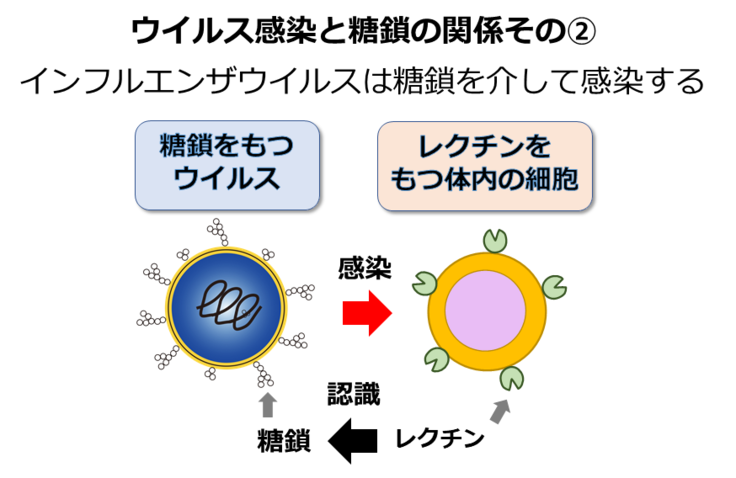

少し話が複雑になりますが、細胞と同様に、ウイルス自身も「糖鎖」を持っています。したがって、インフルエンザウイルスの「糖鎖」が細胞側の「レクチン」に認識される場合もあります。

いずれにしても、ここからわかることは、ウイルス感染には「糖鎖」と「レクチン」が重要な働きをしているということです。言い換えると、その感染の仕組みを理解すれば、ウイルス感染を阻害する治療薬を開発するための戦略がみえてきます。

- 参考情報:インフルエンザについて -

インフルエンザウイルスは、細胞に感染すると、その細胞の中で増殖します。

そして、次の細胞に感染するために細胞の外へ脱出しようとします。この時、細胞が持つ糖鎖がウイルス脱出の妨げとなるため、ウイルスはこの「糖鎖」を選択的に切断する酵素(ハサミ)を使って、脱出します。この酵素(ハサミ)の働きを阻害する薬として開発されたのが、タミフルやリレンザ等の抗インフルエンザ薬です。

インフルエンザの治療薬として知られているタミフルやリレンザ等の抗インフルエンザ薬は、「糖鎖」を介した感染の仕組みに着目して開発されました。

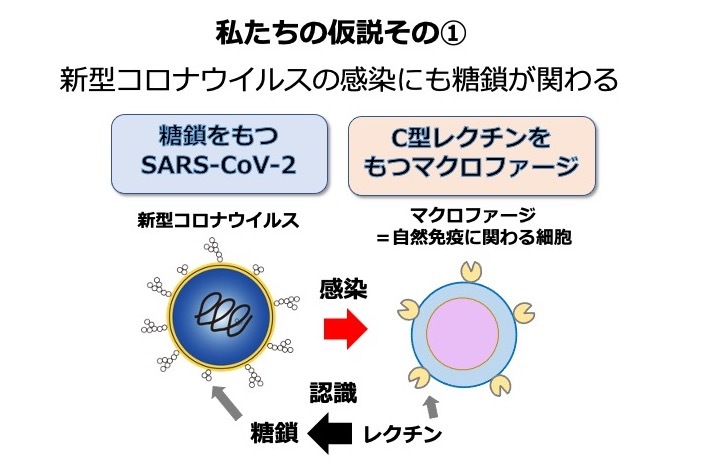

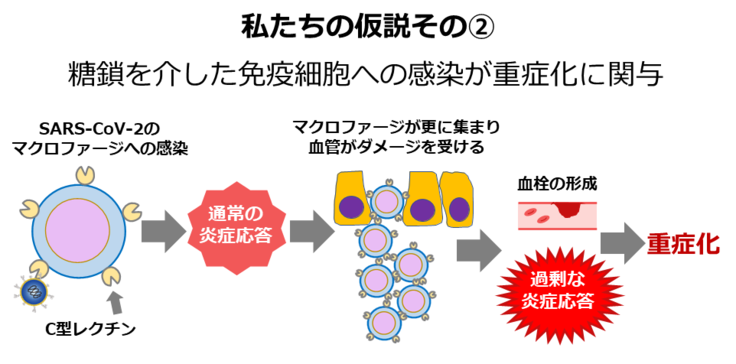

「糖鎖」から導き出した仮説。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の表面にも糖鎖があります。

私たちは、ウイルスが持つ「糖鎖」を介した感染が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の「重症化」と深く関係しているのではないかと考えています。

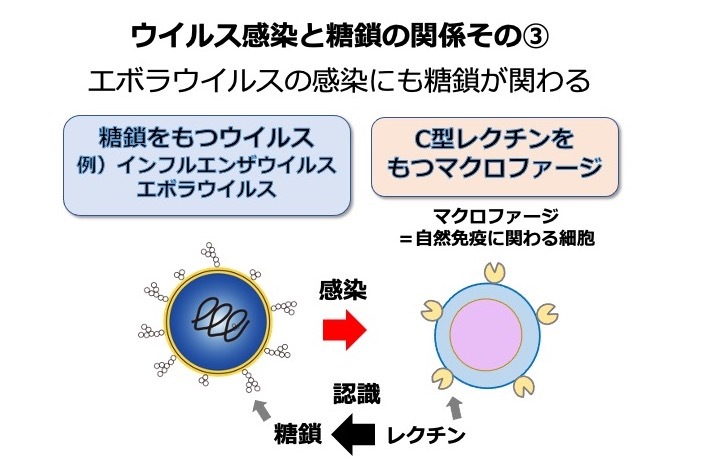

このプロジェクトの共同研究者である入村達郎教授は、過去に、インフルエンザウイルスやエボラウイルスは、レクチンファミリーの一つである「C型レクチン」を持つ細胞に感染できることを突き止めています。

C型レクチンを持つ細胞の一部は、自然免疫に関わることが知られています。自然免疫とは、外から細菌やウイルスが侵入したときに、異物を除くために生体で働く防御反応の一つです。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では、自然免疫系細胞(※医学用語説明)を含む免疫細胞が、ウイルスの強い増殖力に適応できなくなった場合に、生体内で過剰な炎症応答がおこり、それが重症化につながっていくのではないかと考えられています。

私たちはこれらの知見と自分たちの過去の研究結果をもとに、糖鎖を持つ新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、C型レクチンを介して自然免疫に関わる細胞に感染し、その感染が重症化の一つの引き金になっているのではないか、という仮説を立てました。

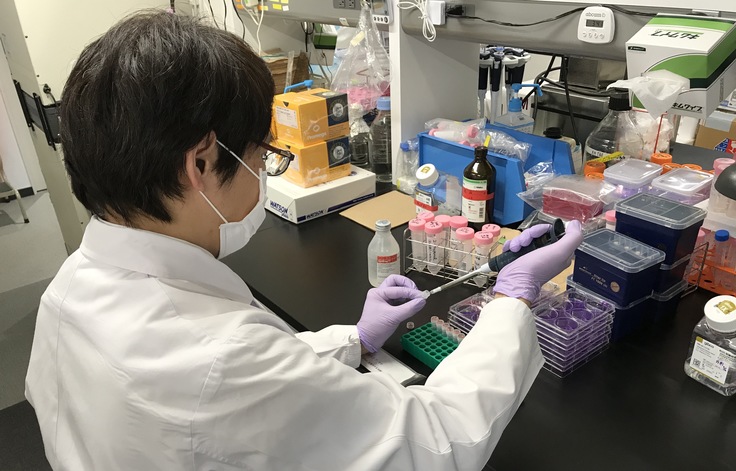

私たちは、この仮説を証明するための研究をすでに始めています。

この仮説を証明することができれば、重症化を抑える阻害薬開発の実現に一歩近づけると信じているからです。糖鎖とレクチンの関係に注目した重症化を抑えるための治療薬は現在のところ存在しません。

今もなお、感染者は増え続けており、いつ収束・終息するかは未だ分かりません。だからこそ、スピードをもって研究を進めていく必要があります。ご支援があれば、研究をより前へ進めていくことができます。研究がより迅速に進めば、一人でも多くの命を救うための新しい治療薬の開発の実現に近づきます。

重症化を抑える新しい阻害薬の開発に向けた第一歩。

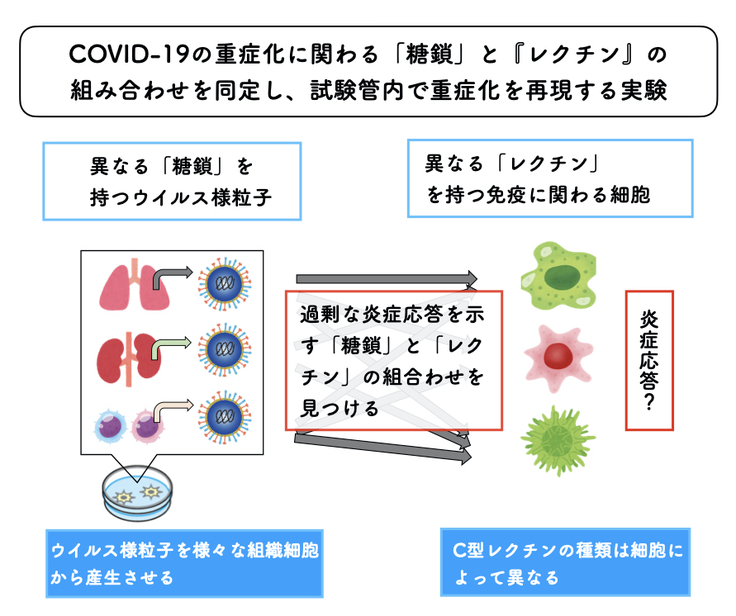

本研究の最終ゴールは、重症化を抑える新しい阻害薬の開発ですが、現在はそれを目指した基礎研究のステージにあります。

このクラウドファンディングで集めたご支援金があれば、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)重症化に関わる「糖鎖」と「レクチン」を同定し、重症化の過程を試験管内で再現する研究を1年間実施することができます。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を研究用に改変したウイルス様粒子を使って、主に3つのことを研究します。

✔︎ウイルスがC型レクチンを持つ細胞に感染することを立証。

✔︎ウイルスがレクチンを使って感染する可能性についても検証。

✔︎糖鎖とレクチンを介した感染により、実際に重症化を引き起こすような過剰な炎症応答を誘導できるのかを試験管内で検証。

上記を実証できれば、検体由来のウイルスを使った検証実験や阻害薬の探索研究へと進めていくことができます。※今回のクラウドファンディングでは、これらの開発研究は含まれておりません。

※第1ステージが順調に進み、1年以内に到達した場合は、次のステージに進みます。

※但し、このステージの実施には、新たな共同研究パートナーや認可等のいくつかのハードルを乗り越える必要があります。したがって、場合によっては研究期間が大幅に延長される可能性があります。

※想定しない結果が出た場合は、研究内容の見直しや研究が中止される場合がありますので、どうぞご理解下さい。

新薬の開発は簡単ではない。

それでも少しでも多くの方々の力になるために。

現在、世界中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するさまざまな治療薬の開発研究が行われています。

既存の治療薬の臨床治験も進められています。これらの候補治療薬は、それぞれに作用機序が異なります。私たちが開発したい阻害薬の作用機序は、これら候補治療薬のものとは異なります。

新しい薬の開発は簡単ではありません。長い年月と多くの研究資金が必要です。私たちが目指すゴールは遠いかもしれません。このパンデミックがこの先どれくらい続くのかわかりませんが、たとえ阻害薬を開発できたとしても、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬としては間に合わない可能性もあります。

しかし、私たちは、これまでに培ってきた研究成果を少しでも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で苦しむ世界中の患者さんのために役立てたいと考えています。この研究を続けていくことは、微力ながらでもその一助になると信じています。この研究をご理解いただき、少しでもご支援をお願いできれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

研究メンバー

共同研究者:入村 達郎Ph.D.

順天堂大学・大学院医学研究科 特任教授。難病の診断と治療研究センター・糖鎖創薬研究室。医学部外科学教室・乳腺腫瘍学講座(併任)。

1971年東京大学薬学部卒業、1974年東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了(薬学博士)。

昭和49年~昭和55年 東京大学薬学部助手:植物レクチンによる糖蛋白質糖鎖の構造と機能の解析に関する研究に従事。

昭和55年~昭和55年 カリフォルニア大学ア−バイン校博士研究員:糖鎖及び糖鎖分解酵素の癌転移における役割に関する研究に従事

昭和55年~昭和63年 テキサス大学MD アンダーソンがんセンター及びテキサス大学健康科学センター助教授:癌転移の決定因子としての細胞膜糖蛋白に関する研究に従事

昭和63年~平成3年 同上准教授(テニュア):ヒト癌の転移の予知と予防に関する研究、マクロファージ活性化における細胞表面の変化に関する研究に従事

平成3年~平成25年 東京大学大学院薬学系研究科教授:癌転移の分子機構と免疫療法に関する研究、マクロファージと樹状細胞を中心とする感染、炎症、免疫学、ムチンとレクチンの糖鎖生物学などの研究に従事

平成15年~平成19年 サミット・グライコリサ−チ株式会社取締役兼任

平成25年~平成27年 聖路加国際大学 特別顧問・医療イノベーション部長

平成27年~現在 順天堂大学医学部 客員教授/特任教授:疾患生物学の研究に従事

平成19年~現在 公益財団法人薬学振興会理事長兼任

平成25年~現在 東京大学名誉教授

平成27年 テキサス大学MD アンダーソンがんセンター客員教授兼任

平成28年~令和2年 国際薬学連合(FIP)薬科学部門(BPS)議長

●メッセージ

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染によって引き起こされる疾患である新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界中で猛威をふるっており、その社会経済的影響は、想像をはるかに超えています。

すべての科学者とエンジニアが、人間がこの恐るべき敵をできるだけ早く克服する新しい技術を開発するために最大限の努力をすべきであると考えます。ワクチンと、ポリメラーゼ阻害剤や抗スパイク抗体などの薬が、現在のところ主な焦点となっています。しかし、このウイルスによって引き起こされる疾患プロセスは非常に複雑であり、問題に効率的に対処するためにはその生物学的な理解が必須です。私どもは、もう一つの危険な感染症を起こすエンベロープ型RNAウイルスであるエボラウイルスの感染の生物学を理解する上で、ウイルス表面糖タンパク質の糖鎖が極めて重要な役割を果たすことを明らかにし、アプローチの仕方に習熟してきました。

「Glycotechnica社」は、糖鎖に焦点を当てた世界有数の企業の1つとして、SARS-CoV-2感染とその重症化の研究に取り組み、最終的にCOVID-19の発症と重症化を阻止する新しい治療法を開発することを追求しようとしています。順天堂大学の糖質創薬研究室は、アカデミアからの協力者として、長年にわたり知識を提供し、実験方法などについて助言することで、その努力を支援しています。本プロジェクトを通して、この協力関係をさらに発展拡大させることにより、COVID-19の理解を深め、それと戦うための新しい効果的で副作用のない薬の開発につながる多くの成果が得られるであろうと、大いに期待しております。

共同研究者:山本典生M.D. Ph.D.

東海大学・基礎医学系生体防御学 教授

1996年に東京医科歯科大学医学部医学科を卒業し、2000年に東京医科歯科大学大学院博士課程を修了。医師、医学博士。2000年より東京医科歯科大学大学院ウイルス制御学分野助手・助教に着任、2009年より国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター第5室室長に着任し、SARSコロナウイルス・インフルエンザウイルスの治療薬やワクチンに関する研究を行った。2014年より順天堂大学大学院感染制御科学講座准教授、2020年より東海大学医学部生体防御学教授。専門はウイルス学、感染症治療学、ワクチン学。

●メッセージ

新型コロナウイルス感染症は世界的な流行を見せており、これまでに4600万人以上が感染し、110万人以上が命を失っています。 (2020年11月2日時点)

この感染症には、高齢者や基礎疾患を有する方に重症化を起こしやすいという大きな問題点がありますが、そのメカニズムはまだよく解明されていません。

私たちは、(1)重症化には免疫系の異常な活性化が関わっているとの報告や、(2)ABO式血液型と重症化の関連に関する報告(A型は重症化しやすくO型は重症化しにくいとの報告)がなされていることを踏まえて、免疫系の活性化に重要な役割を果たすマクロファージという細胞と、ABO式血液型をはじめとする糖鎖に注目し、重症化メカニズムの謎に迫ろうとしています。

「なぜ重症化が起こるのか?」という問いに対する答えが得られれば、それを踏まえて重症化を阻止する方法を開発でき、新型コロナウイルス感染症による健康上の被害を大きく減少させることができると考えております。皆様のご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。

高畠末明 (株)グライコテクニカ 会長

1963年慶應義塾大学法学部卒業後、東京芝浦電気会社に入社。火力発電事業を皮切りにその後南アフリカ事務所初代駐在員を経た後、欧州中近東統括責任者として英国在勤。英国をベースに、アフリカ、中東と日本との橋渡し事業支援を展開。日本への帰国に際し、英国民営化最初の事業会社となったアマシャム(現GEヘルスケア)英国本社の非常勤取締役として対日ライフサイエンス事業展開に尽力。

●メッセージ

この雲に乗りませんか?

私がライフサイエンス事業に関わるきっかけとなったのは、英国アマシャム社(現GEヘルスケア)という会社です。英国アマシャム社は、ノーベル賞受賞者を輩出した企業で、常に5年10年先に照準を合わせた事業を展開していました。新型コロナウイルス感染症の診断に用いられているPCR についても、早い時期から世界をリードすべく動いていました。現在日本のバイオ産業界では、さまざまな診断薬や治療薬に対する開発がすすめられていたと思いますが、単に流行を追った研究でなく、将来を見据えた創造性豊かな研究が進められることを強く願います。

新しい診断薬や治療薬は、長い年月をかけて完成されていきます。また、バイオ産業での研究開発にかかる費用は、欧米と比べゼロが一桁異なるのが実情です。今回の感染症に対する研究資金についても今必要とされており、大きな課題です。そのような状態を少しでも改善し、世界をリードされている数多くの研究者の方々に、当社が得意とする糖鎖解析技術を役立ててほしいと考え、この共同研究を進めています。糖鎖の分野から、新型コロナウイルスに対する新しい治療薬の開発を目指し、貢献することで、少しでも日本の糖鎖に対する技術力を示せることを強く願っています。

私自身は、関係される先生方から専門家としてのご指導をいただきながら、お力発揮の邪魔にならぬよう人生最後の挑戦として、このクラウドファンディングの乗客としてこの雲に乗せていただく次第です。

飯島沙幸Ph.D. (株)グライコテクニカ GLI事業部所長

1997年茨城大学理学部卒業、1999年同大学・大学院理学研究科を終了。2004年に筑波大学大学院医学研究科修了。2004年に当時の国立感染症研究所医学実験用霊長類センターへ博士研究員着任。2010年名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学/ウイルス学研究室に博士研究員として着任。2018年より現職。

●メッセージ

COVID-19感染禍は世界的に拡大を続け、終息時期がいまだ見えません。感染対策が続行される中でストレスも蓄積して来ていると感じます。コロナウイルス感染に関連して重要な問題の一つは「重症化」ですが、まだメカニズムに不明は点が多く残っており、その解明が待たれます。ウイルス感染と糖鎖は非常に関連が深く、これまでもさまざまな種類のウイルスに対して解析がなされてきており、弊社の技術も用いられています。実用化された肝線維化マーカー探索研究に参画していた研究員もおりますので、弊社の技術・経験をCOVID-19感染禍に対して生かせるよう努力したいと考えております。

山田雅雄Ph.D. (株)グライコテクニカ 最高技術顧問

名古屋大学大学院工学研究科電気・電子工学専攻博士課程卒。1983年~2002年富士通株式会社電子デバイス事業本部を勤めた後、2002年~2004年日本レーザー電子株式会社(取締役)、2004年~2009年株式会社モリテックス(理事・グライコミクス研究所長)、2009年~2013年株式会社GPバイオサイエンス(取締役)を経て現職。Stanford Univ. Consulting Associate Prof.、名古屋大学客員教授なども歴任。

●メッセージ

新型コロナウイルス感染症は、まさに100年に一度の大規模なパンデミックとなり、その経済的な影響はリーマンショックを超える景気後退を招いています。今勝負しないでどうする。世界中の研究者がCOVID-19の病態解明と治療薬やワクチンの開発に取り組んでいます。弊社のような弱小が勝つためには、自分たちの持てる力を一点に絞り込んで一点突破で突き進むしかありません。今こそ、我々が日本初の技術として培ってきた糖鎖とレクチンの技術を表舞台に引き上げ、全人類の健康と繁栄に貢献させる時です。「今でしょう」そう思って自分に鞭を入れています。我々の技術開発への思いは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の実用化ドキュメントにも掲載されています。

資金使途 / 内容の詳細

●研究期間

2021年1月1日〜2021年12月31日

●運営主体及び運営場所

株式会社グライコテクニカ本社・GLI事業部

●協力研究機関

当研究は下記大学の協力のもと行います。

順天堂大学

東海大学

●支援金の使途

研究用試薬の購入、糖鎖とレクチンマイクロアレイの開発、共同研究費(人件費含む)及びREADYFOR利用手数料に充てる予定です。

研究用試薬代・アレイ開発費:2,065,000円

共同研究費(人件費及び間接費含む):2,000,000円

手数料:935,000円

必要金額合計:5,000,000円

●内容

株式会社グライコテクニカが順天堂大学および東海大学と共同で行う新型コロナウイルス感染症に対する重症化阻害薬の開発のために、新型コロナウイルス感染症の重症化に関わる「糖鎖」と「レクチン」を同定し、重症化の過程を試験管内で再現する基礎研究を1年間実施する。

医療用語説明

・糖鎖とは

糖鎖は、血液型、受精、発生、免疫、がん、ウイルス感染などのさまざまな生命現象において重要な役割を果たしています。核酸とタンパク質に続く、第3の生命鎖といわれています。細胞の表面に存在し、その状態や個性を表すかのようにダイナミックに変動することから、「細胞の顔」とも例えられています。いくつかの種類の糖が鎖のように繋がって存在し、糖鎖が付加したタンパク質を糖タンパク質といいます。私たちの血液型は、A型、B型、AB型、O型からなるABO式で分類されることが多いですが、これは赤血球上にある糖タンパク質がもつ糖鎖の構造が血液型毎に異なるためです。

・レクチンとは

レクチンとは、糖鎖を認識するタンパク質の総称です。レクチンは、植物、動物、海藻、細菌、ウイルスなど多くの生物の中に多種多様に存在します。糖鎖の構造を調べたい場合に、レクチンが持つ多種多様な糖鎖結合性を利用してその構造を推定していくという方法があります。(株)グライコテクニカの糖鎖解析技術は、これを応用したものです。

・自然免疫系細胞とは

自然免疫に関わる細胞には、マクロファージや樹状細胞などがあります。マクロファージなどの食細胞は、侵入した細菌やウイルスを異物として認識し、食べて排除しようとします。樹状細胞は、それら病原体を異物として取り込み、消化したものを細胞の表面に出し、獲得免疫の司令塔であるT細胞と呼ばれる免疫細胞に提示します。マクロファージや樹状細胞には、自然免疫に関わるさまざまな分子を認識する受容体があります。C型レクチンファミリーもその受容体の一つとして知られていますが、マクロファージや樹状細胞はさまざまな種類(亜型)が存在するため、亜型によって発現するC型レクチンも異なります。

免責事項

・本研究より得られた結果が必ずしも想定したものになるとは限りません。

・解析及び実証結果が、予想と大きく乖離した場合には、途中で試験内容を大きく変更 / 中止する可能性があります。

リターンについて

・ 本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「リターンに関するご留意事項」をご確認ください。

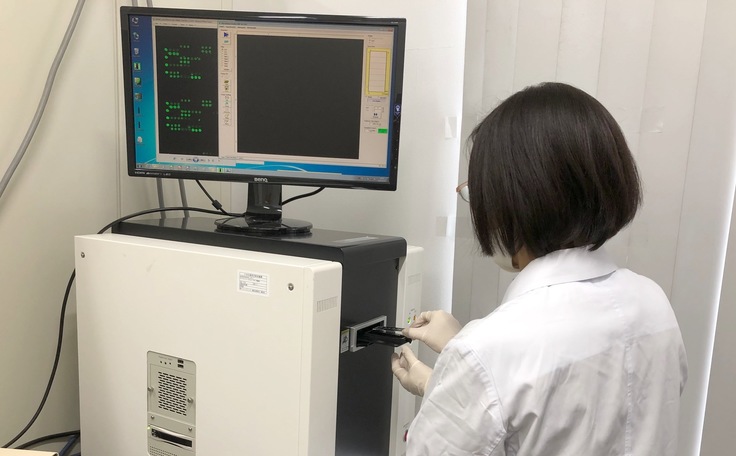

・5万円以上のご支援者さまには、「レクチンマイクロアレイの見本」をお送りさせていただきます。イメージが持てるように写真を掲載いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

糖鎖構造解析に対して、世界最先端の技術を保有するバイオテクノロジー企業です。糖鎖を高感度にプロファイリングできるグライコステーションとレクチンマイクロアレイを柱に事業を展開しています。病態解明・バイオマーカー探索・バイオ医薬品・再生医療などの幅広い分野に応用されています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円

3,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

- 支援者

- 78人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

10,000円

10,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

- 支援者

- 82人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

30,000円

30,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

- 支援者

- 20人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

50,000円

50,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

・レクチンマイクロアレイの見本

※「レクチンマイクロアレイの見本」の画像はページ未尾に記載しております。

- 支援者

- 10人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

100,000円

100,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

・レクチンマイクロアレイの見本

※「レクチンマイクロアレイの見本」の画像はページ未尾に記載しております。

- 支援者

- 16人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

300,000円

300,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

・レクチンマイクロアレイの見本

・(株)グライコテクニカのラボ見学ツアー

・プロジェクト内容についてオンライン説明会

※見学ツアーは2021年3〜5月頃を予定しており、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。現地までの交通費は支援者様ご負担とさせていただきます。また、新型コロナウイルス感染症の影響でオンランツアーもしくは別のイベントになる可能性がございます。場所は、神奈川県の本社を予定しております。状況によっては、つくば研究所に変更の可能性もございます。

※オンライン説明会は、2021年11〜12月頃を予定して、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。

※「レクチンマイクロアレイの見本」の画像はページ未尾に記載しております。

- 支援者

- 3人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

500,000円

500,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

・レクチンマイクロアレイの見本

・(株)グライコテクニカのラボ見学ツアー

・プロジェクト内容についてオンライン説明会

※見学ツアーは2021年3〜5月頃を予定しており、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。現地までの交通費は支援者様ご負担とさせていただきます。また、新型コロナウイルス感染症の影響でオンランツアーもしくは別のイベントになる可能性がございます。場所は、神奈川県の本社を予定しております。状況によっては、つくば研究所に変更の可能性もございます。

※オンライン説明会は、2021年11〜12月頃を予定して、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。

※「レクチンマイクロアレイの見本」の画像はページ未尾に記載しております。

- 支援者

- 1人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

1,000,000円

1,000,000円支援コース

・サンクスメール

・研究内容の結果報告書(電子メールにて送付いたします)

・ホームページにお名前記載(希望制)

・レクチンマイクロアレイの見本

・(株)グライコテクニカのラボ見学ツアー

・プロジェクト内容についてオンライン説明会

※見学ツアーは2021年3〜5月頃を予定しており、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。現地までの交通費は支援者様ご負担とさせていただきます。また、新型コロナウイルス感染症の影響でオンランツアーもしくは別のイベントになる可能性がございます。場所は、神奈川県の本社を予定しております。状況によっては、つくば研究所に変更の可能性もございます。

※オンライン説明会は、2021年11〜12月頃を予定して、日時の詳細は別途メールにてご相談させていただきます。

※「レクチンマイクロアレイの見本」の画像はページ未尾に記載しております。

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年12月

プロフィール

糖鎖構造解析に対して、世界最先端の技術を保有するバイオテクノロジー企業です。糖鎖を高感度にプロファイリングできるグライコステーションとレクチンマイクロアレイを柱に事業を展開しています。病態解明・バイオマーカー探索・バイオ医薬品・再生医療などの幅広い分野に応用されています。