プロジェクト終了のご報告

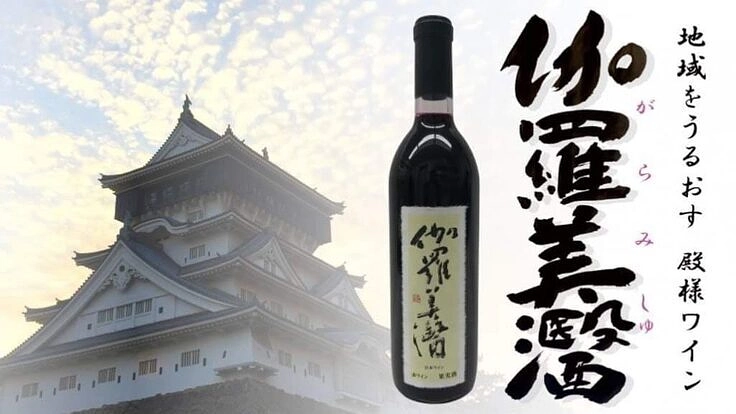

この度は一般社団法人豊前国小笠原協会が実施いたしました「細川家が愛した『400年前の日本ワイン』を同地に再興したい」プロジェクトへご支援いただき、誠にありがとうございました。

皆様からの温かい応援・ご支援により、ガラミの苗が大きく育ち、いよいよハウスから畑へ移植する段階に至りました。岩手から苗木を入手し、遠く離れた福岡県京都郡みやこ町で根を張るか心配しておりましたが、無事に成長し、次は畑に移植した後の生育に力を入れて参ります。

当初予定していたプロジェクトの内容が変更になりましたので、変更点も合わせてご報告させていただきます。

◆予定変更のご報告

当初、岩手県産のガラミ苗木を大村にある農園で育て、ワイン醸造を予定しておりましたが、大村で自生していたガラミの栽培が同地で始まったため、農地を変更することになりました。

以下、詳細をご報告いたします。

◇大きな変更点

プロジェクト実施の場所が、みやこ町内の「大村」から「勝山」へ変更になりました。

同じみやこ町内の勝山にある築140年の古民家で、畑と醸造施設及び資料館を併設します。現在は大村地区にあるガラミを、勝山へ運んでいるところです。

◇移転先の建物

築140年の古民家です。

たくさんの部屋があり、資料を展示する十分なスペースが確保できます。

ここが醸造所になります。完成した折には、ここに支援者様の芳名板を掲示いたします。

最初の収穫量はそれほど多くないと思われます。収穫量に合わせて、徐々にスケールアップしていくことになる見込みです。

今はこの攪拌機のみが設置されています。

◇ネームプレート・芳名板の場所について

醸造所に掲示する芳名板と、ガラミの木にかけるネームプレートは、本来の場所が準備できるまで、暫定的にこの場所に掲示します。

古民家の入り口を入ってすぐのところです。

◆収支報告

皆様からのご支援金は、全てガラミ農園、醸造所、資料館を作るために使わせていただきました。

◆大村はどうなるか

大村に自生していたガラミを少しずつ増やして、史実に基づくガラミ酒の再現が行われます。

古文書の内容から、この辺り(長井手永大庄屋)で葡萄酒が作られたのではないかと考え、当協会が看板を設置しました。

当クラファンで岩手産ガラミの育苗でお世話になった岩本さんの畑は、自生していた大村のガラミ栽培を始めます。

協会がガラミで葡萄酒を再現した初期の頃から、ガラミ栽培を始められた稲佐さんの畑も大村にあり、今なお大村産ガラミを栽培しています。

大村地区は史実に基づき、地元のガラミに力を入れていくことになりました。

◆勝山では何をするか

岩手県からいただいたガラミの苗を育てて「ガラミ酒」を製造・販売する予定です。また併設の資料館では、細川小倉藩の葡萄酒に関する資料のほか郷土の歴史資料も展示し、文化的交流ができる場となります。

古民家の敷地内には、挿し木オーナー様のネームプレートを掛けるガラミを育てます。木がある程度大きくなったら、順次ネームプレートを木に掛けていきます。

昨年の夏に雑草が生い茂っていた庭(写真上)は、ガラミを移植するための整備が進んでいます(写真下)。

敷地内には、支援者様のネームプレートをかけたガラミの木を植えて、残りの木は古民家から歩いて数分のところにあるガラミ農園で育てます。

古民家の裏手から、あぜ道を数分歩くとガラミ農園予定地があります。

ここがガラミ農園の予定地です。

古民家の庭や農地予定の土地を整備するために、重機を購入しました。

◆今後の活動

ガラミが十分に成長し、安定した果実の収穫・醸造ができるようになるまで、ある程度の時間がかかります。経過は豊前国小笠原協会のウェブサイト(外部リンク)で、適宜発信をいたします。ぜひご覧くださいませ。