日露交流美術展・第2回丹波・タンボフ展「丹波:日本の秘境」のご支援

支援総額

目標金額 1,200,000円

- 支援者

- 31人

- 募集終了日

- 2022年2月2日

あなたの寄付がウクライナの子どもたちの未来を広げます

#国際協力

- 総計

- 53人

自然豊かな環境で子供たちがのびのびと成長できる環境づくり

#地域文化

- 総計

- 13人

ジュエリー作品が国境を越える | 学生13名、海外への挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 395,000円

- 支援者

- 45人

- 残り

- 19日

小さなお寺の大切なたからものを一緒に守り、伝えていただけませんか

#地域文化

- 総計

- 145人

豪雨災害で崩壊した参道修復を。重要文化財・舟城神社を未来へ繋ぐ。

#地域文化

- 現在

- 4,165,000円

- 支援者

- 65人

- 残り

- 8日

神戸朝鮮高級学校の生徒たちにより良い教育環境を!継続支援にご協力を

#地域文化

- 総計

- 91人

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい

#地域文化

- 現在

- 3,581,000円

- 支援者

- 125人

- 残り

- 22日

プロジェクト本文

▼自己紹介

丹波・タンボフ交流協会活動紹介・PR動画→まずはこちらをご覧ください:https://youtu.be/oPI2-9F_Fx4

「丹波・タンボフ交流協会」は平成30年6月に日露地域間交流を目的に公式的に設立しました。その設立趣意として定めたのは「丹波市とロシア連邦タンボフ市の市民の交流事業を通し、市民の国際理解と協調活動を推進し、地方創生の理念に則り、地域の活性化とグローバル化に向けた国際感覚豊かな人づくりに資するとともに、日露友好関係の更なる発展に寄与すること」です。そしてその交流の3つの柱となるのが、若者の交流、文化の交流、食の交流です。

私たちはこれらを3頭立ての馬車「トロイカ」に見立て、日露両外務省及び丹波市、タンボフ市の公式的な後援を得ながら活動しています。平成31年4月にはロシア連邦タンボフ市にて我々の協会と国立タンボフ工科大学とパートナーシップ協定を結び、令和3年9月には丹波市市役所にて我々の協会、丹波市長、ロシア連邦総領事の3者で公式会談を行い、我々の協会の活動を公式的に支援してくださることを確認しました。

我々は、地域の伝統・文化・芸術を次世代に継承するために、また、グローバル化された世界の中で自分たちが生まれ育った地域の独自性や希少性を再確認するために、芸術家、芸能家など文化の担い手「文化の創造者」たちにインタビュー・ドキュメンタリー撮影を行い、動画を公開することで多くの方々に「丹波芸術」「タンボフ芸術」を伝えています。また、これらの動画は後世の人々の為のアーカイヴとして残されることも目的としています。

平成30年10月、丹波市、ロシア連邦総領事館の公式後援を得て、丹波市に於いて美術展「第1回丹波・タンボフ展」を主催。令和2年5~8月、日本大使館主催で行われた「Japan Online Fest 2020」に参加し、タンボフ市美術館ニューギャラリーとの共同芸術プロジェクト「3つのT:Tamba-Tambov-Talents」を実施しました。令和3年3月、タンボフ市で行われた第7回ポレーノフ・コンフェレンスに論考寄稿にて参加しました。現在、ロシア国立タンボフ大学医学部と丹波市看護専門学校間のパートナーシップ協定締結を丹波市と共に調整中です。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

丹波市とロシア・タンボフ市の草の根の民間活動として両都市で相互的に芸術プロジェクトを開催することで、地域間の文化交流の発展の一助となるのではという想いで創意しました。丹波・タンボフ交流協会が主催する芸術プロジェクト「第2回丹波・タンボフ展『丹波:日本の秘境』は、日露両国政府が署名した「地域交流プログラム」の枠組みの中で実施されます。

▼プロジェクトの内容

丹波市とロシア・タンボフ市の全面協力のもと、ロシア国立タンボフ州郷土博物館において「日本」と「丹波」に関する美術展及び芸術コンフェレンス・ワークショップ、日本人抑留者に関する現地調査、日本人抑留者犠牲者慰霊碑献花式を実施します。

*コンティンジェンシープランについて

新型コロナ蔓延等の渡航条件の規制などで参加芸術家訪問団がロシアに渡航できなくなった場合

1. 美術展・芸術コンフェレンスのオンライン化

タンボフ州郷土博物館のコンフェレンスホールにおいてZoomを使い丹波の参加芸術家側とタンボフ側の丹波市教育・芸術「ポレーノフ」委員会側との間でオンラインによる美術展コンフェレンスを開催します。クラウドファンディング支援者がその模様をLiveで観覧及び発言できる環境を設けます。

美術展出品作品:

丹波の彫刻家・JUN TAMBA 氏 インタビュー動画: https://youtu.be/z5nzt9R25KM

1. "From the Earth Project 「FAMILY」 for Russia" - JUN TAMBA 作

作者コメント: 「もし出来ることなら、この小さな作品をロシアの大地の地平線が見える場所に、樹木と同じぐらいの高さに作りたい」そのためにはタンボフ市はじめロシアのさまざまな人々の協力が必要となります。実現に向けてあらゆる資料を準備して挑みます。このプロジェクトは、作品を実現することを手がかりとしながら、ロシアの人々と交流を深めることが目的です。

陶芸家・伊藤岱玲 氏 インタビュー動画: https://youtu.be/BWlq9CC3DwY

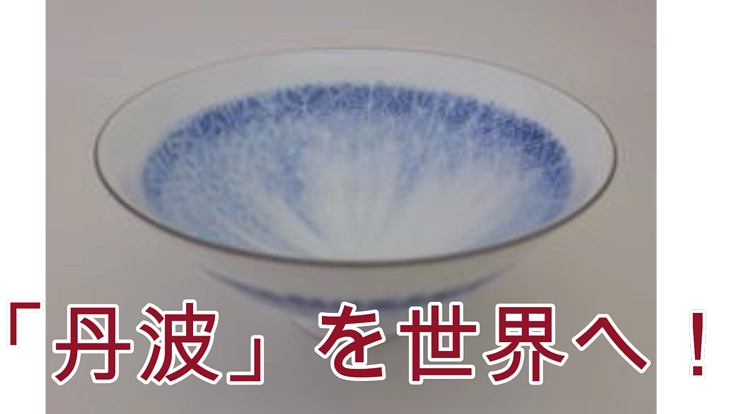

2. 『染付暈(うん)彩碗』伊藤岱玲 作

作者コメント: 文様を全面に描く祥瑞(しょんずい)という作風です。消え去るようにはかなく描きました。

3. 『青磁刻花牡丹文陶硯』伊藤岱玲 作

作者コメント: 陶磁器製の硯です。アジアには文房具は知と財を表現する文化があります。

4. 『染付暈彩花入』伊藤岱玲 作

作者コメント: 滝の流れる水を表現しています。形状は蝋燭を模していて、水と火が合わさっています。

5. 『青磁碗』伊藤岱玲 作

作者コメント: 花弁を写した碗は昔から中国から日本にかけて色々と作られました。

6. 『青磁刻花牡丹文鉢』伊藤岱玲 作

作者コメント: 釉薬の緑色は鉄やクロムなど金属の還元反応で得られます。七寸(約20㎝)ほどの鉢は茶会でお菓子を配るときに使われます。

講演会・ワークショップ:

*通訳:河津雅人、アンゲリーナ・ニコリスカヤ

・伊藤岱玲「日本の陶芸と磁器」

・JUN TAMBA「ロシア構成主義と日本の芸術」

・志水通男「父のタンボフ抑留とロシア少女の交流の記憶」

▼プロジェクトの展望・ビジョン

本美術展における日本の「地域芸術」の展示は、来場者だけではなく、制作者自身にもグローバル化された世界の中で自分たちが生まれ育った地域の独自性や希少性を再認識させてくれます。また、この国際文化交流は「地域」としての丹波市・タンボフ市に新たな文化を創出する起爆剤となります。新たな文化の創造は同時に、伝統文化の継承の重要性を「地域」の芸術家だけではなく、市民にも示すことになります。芸術家と市民が手を取り合って、伝統と新たな文化の担い手となる若い世代の芸術家の育成につながることが期待できます。

- プロジェクト実行責任者:

- 河津雅人

- プロジェクト実施完了日:

- 2022年11月15日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

丹波・タンボフ交流協会がロシア・タンボフ市で美術展「第2回丹波・タンボフ展『丹波:日本の秘境』」を開催する上で、日本・丹波からの参加芸術家訪問団の渡航費、出品作品輸送費、刊行物『丹波芸術 vol. 1』出版に充てられる。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

Now the organization engage in art-project “Tamba Art Exhibition”and “Artist-in-Residence in Tamba”as an official project adopted and supported by Tamba city (Hyogo pref., Japan)

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

500円

感謝のメール

・感謝のメールをお送り致します。

- 申込数

- 138

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

3,000円

プロジェクトの様子をおさめた動画の公開

・美術展開催後日、美術展の様子や出品作品の解説、タンボフでの芸術ワークショップや市民と芸術家の交流をまとめた動画を丹波・タンボフ交流協会公式ホームページ及びYouTubeチャンネルにて公開致します。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年3月

500円

感謝のメール

・感謝のメールをお送り致します。

- 申込数

- 138

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

3,000円

プロジェクトの様子をおさめた動画の公開

・美術展開催後日、美術展の様子や出品作品の解説、タンボフでの芸術ワークショップや市民と芸術家の交流をまとめた動画を丹波・タンボフ交流協会公式ホームページ及びYouTubeチャンネルにて公開致します。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年3月

プロフィール

Now the organization engage in art-project “Tamba Art Exhibition”and “Artist-in-Residence in Tamba”as an official project adopted and supported by Tamba city (Hyogo pref., Japan)