支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 17人

- 募集終了日

- 2019年5月31日

【過去取材先レポート③】つまみ細工

▼「つまみ細工」とは(歴史)

「つまみ細工」とは江戸時代から伝わる技法で、薄絹の「羽二重」を正方形に小さく切り、これを摘んで折りたたみ、組み合わせることによって花や鳥の文様をつくる東京都指定の伝統工芸です。

和服に合う髪飾りなどが代表的で、 分かりやすいのは舞妓さんの簪(かんざし)で使われている技術です。

京都の宮中で発祥したつまみ細工が江戸時代半ば(1700年代)に江戸城に伝わり、それがだんだん民間にも普及していったと言われています。

東京浅草にある世界で唯一のつまみ細工の本格型店舗「つまみ堂」で「つまみ細工」を制作体験させて頂いた模様をお伝えします。

▼「つまみ」の技法(体験)

つまみの種類には丸みのあるふっくらした優しい印象の花弁が特徴の「丸つまみ」、丸つまみよりすっきり細く尖った花弁が特徴の「剣つまみ」があります。

剣つまみでは一輪の花弁の数を増やすことが出来ます。

つまみ細工はこの二つの組み合わせでできています。

花びらになる布地は全て正方形にカットされてあり、折り紙と同じ技術とピンセットを用いて作っていきます。

職人「今日使うのは、縮緬(ちりめん)です。だいたい2ミリくらいの厚みの糊をひいて作業します。伝統的なつまみ細工は羽二重という薄い絹を使います。触ってみてください。かなり薄く繊細なので技術的には難しくなります。絹を折り紙のように折っていくんです。

では縮緬で丸つまみを作ってみましょう。長い方のピンセットを下から持ってください。」

【丸つまみの作り方】

①まず下の角をつまんで上の角にあわせます。

②三角を作ります。

③反対の人差し指の上におき、手前におります。

④角と角を指でもって、そっとピンセットを抜きます。これで4等分になります。

⑤右の角の少し上をつまみます。

⑥人差し指を使って下の角と角の間に指を入れて、両サイドを持ち上げます。

⑦持ち上げたらトップの位置が揃うようにします。

⑧そっと持ち上げて、台の上に並べていきます。

⑨高さと位置を調整します。

⑩完成です。

▼店主の想い(インタビュー)

店主「着物を着る機会が減っていくのと並行してつまみ細工の需要も減少、同時につまみ細工職人も減っていく現状に危機感を覚えていました。

つまみ細工は材料が羽二重等であるうえ、糊付けで加工している為、保存には向かない。

このままでは、江戸時代から続く日本の伝統文化が消えてしまう…。

日本にこの技術を残したいなと強く思いました。

それでつまみ職人が育てばいいのではと思いました。

そのためには一般の人に広めて、その中から5年後10年後につまみを専門に制作する人間がでればいいだろうと。

そのための場をつくるのであれば、材料屋とそういう技術を提供する場を作ってみればいいかなと思い、そこで、世界で唯一となる「つまみ細工の本格体験型店舗」を開店しました。

つまみ細工の制作教室のほか、材料は日本で髄一の品揃えを誇り、つまみ細工ファンや作家を応援する店舗となっています。」

レポーター「伝統工芸師はこの東京に集まっていたんですか?」

店主「実は全国にいますが、つまみ細工は東京都指定の伝統工芸になっています。

日本全国の伝統工芸ではないのは、職人が全国に点在はしていたが東京に集中していたためです。経済産業省によって東京都指定の伝統工芸になりました。」

レポーター「今もそうですか?」

店主「はい、今もそうです。職人も高齢化してきています。全国にも十数名しかいません。」

レポーター「そうなんですね。」

店主「文化の中心が中国に移ってしまっています。一般市場に出回っている商品はほとんど中国製です。人件費の問題とかで中国の方が生産しやすいんです。

それによって日本の職人さんたちが食べて行けず、廃業せざるを得なくなってしまい、今に至っています。」

レポーター「今いらっしゃる数十名の職人さんは個別でオファーを受けて制作しているんですか?」

店主「はい、そうです。職人さんの製品も出回ってはいますが、手に入りやすいものは中国製です。よく見ればわかりますが、まず色が違います。

日本と中国では赤が違います。見比べれば「あ、これ中国製だな」とわかる。

染色の方法に次第ですが、地域や水、気候にもよるので同じ色は出せません。

あとは美意識にもよりますが、国によって思い浮かべる「赤」の感覚の差だと思います。

これが中国製です。」

レポーター「違いますね。」

店主「わかりますよね。」

レポーター「中国製はプラスチックのようですね。日本の色は奥深く感じます。

一方中国の赤は華やかさがあります。」

店主「技術を伝えて行くためには、日本には様々なお祝い事があります。

七五三、成人式、結婚式。それらをきちんとおこなっていく習慣が薄くなってきている。

そうすると使われる機会も少なくなっていく。

それに、それだけだと年間行事(利用機会)としては少ないです。

つまみ細工は色々な形になるので、アクセサリーやインテリアの飾りなどにもなる。

色や形も楽しめる。日本の伝統工芸で、0ベースから完成まで全て携われるのはつまみ細工だけです。

例えば江戸切子は途中の部分しか体験できない。つまみ細工は敷居が低い。誰もができます。

私たちは5才から体験を受け入れています。老若男女、国籍も問わず、誰でも楽しめるものなのでひとつのホビーとして広めて行けば残って行くし、新しい形でも残していける。

私たちはお花一輪の形から紹介しているので、簪やこういったイヤリングにして楽しんでいただけます。

伝統工芸とうたえるのは、まず基本的に手工芸でないといけない。道具も材料も100年経っていないと伝統工芸にはならない。

今日体験していただいたつまみ細工は伝統工芸ですが、例えばのりではなくボンド使用したら、これが伝統工芸ではなくなる。ボンドの歴史がまだ60年くらいしかないから。

この事実はまだあまり知られていないので、間違った認識をされてはいけないと思う。」

レポーター「後継者についてはどのような活動をされていますか?」」

店主「今は講師養成講座を立ち上げています。「つまみ堂」と「日本つまみ細工協会」と分けていて、協会の方で講座を行い講師を養成し、カルチャースクールなどの依頼はあるので、そういった機会に認定講師を派遣できるようにシステムを作っています。

今もそうですが、中学生の修学旅行や課外授業など学校単位で実施させていただくこともあります。

今は店舗のスタッフが対応することがほとんどですが、システムができれば需要もあるので伸びていくと考えています。」

リターン

5,000円

【10名限定】伝統工芸師さんからの直筆お手紙コース

①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 の伝統工芸師さんから、直筆のお手紙をお届けします。

伝統工芸師さんの温かな思いを身近に感じることができます。

(上記3名の工芸師さんから1名お選びいただけます)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 7

- 発送完了予定月

- 2019年8月

10,000円

日本の伝統工芸品を守るための大応援コース

感謝の気持ちを込めた手紙と、伝統工芸品1品(小物)をお送りいたします。

(工芸品は①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 のいずれかランダムでのお届けとなります。)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年8月

5,000円

【10名限定】伝統工芸師さんからの直筆お手紙コース

①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 の伝統工芸師さんから、直筆のお手紙をお届けします。

伝統工芸師さんの温かな思いを身近に感じることができます。

(上記3名の工芸師さんから1名お選びいただけます)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 7

- 発送完了予定月

- 2019年8月

10,000円

日本の伝統工芸品を守るための大応援コース

感謝の気持ちを込めた手紙と、伝統工芸品1品(小物)をお送りいたします。

(工芸品は①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 のいずれかランダムでのお届けとなります。)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年8月

#アントラーズの未来をみんなで 2025

- 現在

- 41,385,000円

- 寄付者

- 821人

- 残り

- 26日

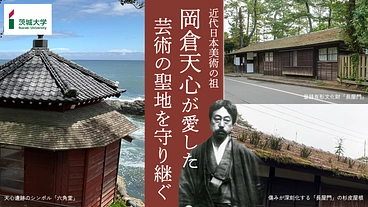

五浦美術文化研究所|雨漏り進む有形文化財・長屋門に一刻も早い修繕を

- 現在

- 2,957,000円

- 寄付者

- 97人

- 残り

- 33日

今後の日本の生産者、消費者を救う自然栽培「半夏生米」にご支援を!

- 総計

- 56人

絹の文化を紡ぎませんか?-シルクの映画〈劇場公開プロジェクト〉-

- 現在

- 1,900,000円

- 支援者

- 62人

- 残り

- 41日

天草への情熱が生む | フィカス(無花果)が香る芳醇なクラフトジン

- 現在

- 710,000円

- 支援者

- 25人

- 残り

- 51日

KOMAGANEから元気プロジェクト『マンスリーサポーター募集』

- 総計

- 0人

たんぽぽの里サポーター募集中!保護活動に必要な費用にご支援を

- 総計

- 122人