ストーリー作成のポイントを実例から学ぼう!

クラウドファンディングのプロジェクトページでは、具体的な活動のイメージがつき、活動内容や必要性を理解してもらえることがポイントです。

特定の地域での実施となる場合、支援のメインはその地域に住んでいる人、住んだことがある人、ゆかりがある人です。

「地域にとって、今回のプロジェクトが重要・有意義であることが、皆さんのことを直接知らない地域の人にも理解できる内容になっているか」を意識しましょう。

今回はこちらのプロジェクトを参考に、伝わりやすいストーリー作成のポイントを解説します。

・これからも島と共に。上五島鯛ノ浦〜長崎航路の廃止危機を乗り越えたい

https://readyfor.jp/projects/goto-sangyo

・奈良県山添村人口3,000人の村の活性化を後押しする宿をつくりたい

https://readyfor.jp/projects/yamazoe2024

・香川県にある海ごみホットスポットをきれいにしたい!

https://readyfor.jp/projects/143658

支援者像を整理しましょう

あなたのプロジェクトを支援してくれる人はどのような人になりそうでしょうか?

支援者像を整理したうえで、ストーリーの構成やリターンの検討を行いましょう。

【地域プロジェクトでの支援者例】

・実行者とつながりがある人

・活動が行われる地域に住んでいる、縁があり、今回の取り組みを知っている/つながりがあったり、過去に参加・訪問したことがある人

・活動を直接は知らないが、実行者が取り組む課題は認知しており活動の必要性を理解できる人(地域にそのような課題がある、ということを知っている人)

・活動も課題も知らなかったが、自分のゆかりのある地域への愛着から、より良い地域にしていくための活動に賛同する人

また、地域のネットワークを通じて広めていくことが重要です。

・地域にある学校の同窓会、商工会議所、商店街、道府県人会など横のつながりでの拡散、コミュニティセンターやスーパーなど人が集まる場所の拡散など

課題によっては想定される支援者が年配の方が多い場合もあると思いますので、代理支援(※)も検討しましょう。

※代理支援とは:https://readyfor.zendesk.com/hc/ja/articles/13259754968847

ストーリー記入のポイント

プロジェクトのきっかけ

<文字数>

2,000~2,500字が目安です。4,000文字を超えてくると文量的に最後まで読んでもらうことが難しくなります。

公開後に「活動報告(※)」機能で記事を足すこともできますので、ストーリーには支援を決断してもらうために大事な要素に絞り、残りは活動報告で書き足しましょう。

ページ再訪を促すための広報活動の一環にもなり一石二鳥です!

<写真の活用>

活動のイメージが伝わるよう、写真を必ず入れましょう!(※5枚以上推奨)

・活動の様子を写した写真

・できればメンバーのお顔が写った写真など

(顔が見えることで、ページを読む方からのプロジェクトへの信頼性が高まり、支援されやすくなります。)

また「①明度は明るく、②高画質、③(人がメインの場合は)寄り」の写真を選びましょう。

暗い写真や画質が悪いと興味関心を寄せられず、ページへ訪問されづらくなってしまいます。

<内容>

以下の要素をプロジェクトページ内に盛り込みましょう。

ここからは、それぞれの要素について解説します。

①プロジェクトのきっかけ

①-1 団体のプロフィール、これまでの活動の紹介

①-2 どのような思いを持って活動してきたのか

①-3 今回のプロジェクトに至るまでの経緯や背景にある課題、事情

①-4 取り組んでいる課題について、当事者や活動参加者の具体的なエピソード・声

①-4-A 地域活性化に関する場合

①-4-B 地域文化財、建造物保護・改修に関する場合

②なぜクラウドファンディングで資金を集めるのか

②-1具体的な資金使途

③今後のスケジュール・完成イメージ

(特に、建築・改修など長いスパンでの活動になるもの)

④今後の展望、結びとして決意表明&支援の呼びかけ

ある程度文面が完成してきたら第三者に読んでもらい、内容が理解できるか、今回支援を集める理由として納得感があるかどうかなど意見をもらうことをお勧めします。

①プロジェクトのきっかけ

※本題に入るまでが長くなりそうな場合は、冒頭に「プロジェクトの概要」を簡潔にまとめたパートを持ってきましょう。

【記入例】

上五島鯛ノ浦と長崎を繋ぐ航路を存続させたい

過疎化や本土からの利用率低下、船舶燃料単価の高騰などの影響により、五島列島と長崎県を繋ぐ航路の1つ、「鯛ノ浦~長崎航路」の存続が厳しい状況にあります。

これからも島の皆様の暮らしを支えていきたい。新たに島を訪れる人に、大好きな上五島の魅力を知ってほしい、その魅力との出会いの路を支えていきたい。そのために、なんとしてもこの航路を守りたいという思いから、今回クラウドファンディングの挑戦を決意しました。

本クラウドファンディングはAll or Nothing方式のため、目標金額を達成しなければご支援を受け取ることができません。

皆様からの温かいご支援をどうぞよろしくお願いします。

団体のミッションやこれまでの活動実績、現在の活動内容を紹介しましょう。

【記入例】

初めまして。ページをご覧いただきありがとうございます。五島産業汽船株式会社です。

私たちは、長崎県の離島(上五島 鯛ノ浦港)と本土の長崎港間を運航する 旅客船事業者です。

2018年10月 前会社の突然の倒産により、路頭に迷った元従業員たちを中心に地元の方々のご支援の下 新たな会社を設立しました。新上五島町より町有船「びっぐあーす」の指定管理を受け「鯛ノ浦~長崎航路」の運航を再開してから現在6年目に至ります。

コロナ禍の苦境もどうにか乗り越えながら、令和6年4月からはさらに「びっぐあーす2号」の指定管理も受け、現在2隻体制にて運航を行っています。

日々皆さんはどのような思いで活動されているのか、原体験や、原動力は何なのかを書きましょう。(支援者に対し、真摯に活動してきたことや、抱いている想いを伝え、共感を得てもらうことが重要です)

【記入例】

離島航路を運航する重要な公共交通機関としてとにかく航路を存続させていきたいという思いで経営を続けてきました。

【記入例】

この見渡す限りのごみの山。ここは日本一小さい県 香川県にある海岸です。

この写真の場所は、香川県観音寺市にある三豊干拓海岸です。全長2キロにも渡るこの海岸は、香川県の中で第3次香川県海岸漂着物対策推進計画の最重要区域に指定されています。つまりわかりやすく言うと、海ごみが溜まりに溜まっている場所です。

見れば見るほど驚くほどのごみ・ごみ・ごみ・・・

堤防と消波ブロックに挟まれているため、台風や季節風に乗ってブロックを超え漂着した大量の海ごみが海に戻らずに溜まっていきます。

深い箇所だとごみが1メートル近く堆積しています。

でも、「ここをなんとかできたら、海ごみ対策の大きな推進力になる!」というポイントでもあるのです。

「ここをきれいにしなくては瀬戸内海は大変なことになる」と立ち上がった私たち一般社団法人かがわガイド協会。

かがわガイド協会は、かがわの自然や暮らしを体感し、学び、守っていく人を応援するため2017年より活動しています。

【記入例】

舟伏の里へおんせぇよぉ~運営委員会としても、このような終わり方は本意ではありません。

もともと、地域の味を伝え、おばあちゃん達が力を発揮できる場所を作りたいという思いで始まったおんせぇよぉ〜。まだまだやりたいという思いがあるのに、おばあちゃんの味をここで絶やしたくない…。 おんせぇよぉ〜をまだまだ続けたい!!

ここから、私たちの挑戦が始まりました!

①取り組んでいる課題についての実情を、できるだけ客観的な数字を交えて伝えましょう。

②団体の活動がなぜ必要なのかが伝わるように、活動を紹介しましょう。

細部まで説明する必要はないですが、今回初めて皆さんの団体の活動を知る人が読んでも、「この活動は必要だ」と思ってもらえる内容になっているか、確認しましょう。

【記入例】

「びっぐあーす」「びっぐあーす2号」は、新上五島町の町有船であり、弊社はこの2隻の「鯛ノ浦~長崎航路」の指定管理者として新上五島町より選定されて、2隻2往復体制で運航を行っていますが、離島の過疎、本土からの利用率低下、船舶燃料単価の高騰などの影響があり、現在 経営が非常に厳しい状況にあります。

(略)

離島航路には、離島航路整備法という法律があり、海上運送事業者の多くが離島航路整備法のもと国庫補助の恩恵を受けていますが、国土交通省より認可を受け弊社が運航する「鯛ノ浦~長崎航路」については、条件が合致しないため国庫補助航路の対象外となっています。

そのため赤字はすべて自社自力で乗り切らなければなりません。

(略)

弊社としては、見直された条件での指定管理での募集に応募をし、再度 指定管理者として選定されるように、精一杯頑張っていきたいと考えています。

そのために、なんとしてでも鯛ノ浦~長崎航路の維持を行っていく必要があるため、このプロジェクトを立ち上げました。

【記入例】

私達の活動

足場が悪いため普段は立入禁止のこの海ごみホットスポットを、かがわガイド協会のメンバーが2023年と2024年に瀬戸内オーシャンズX様の助成をいただき、年に1回、短期集中でごみ拾いをしてきました。

機械は入れないためすべて手作業で拾っていきます。

これが想像以上に労力がかかります。 ずっとしゃがんだまま、ひたすら目の前のごみを袋に入れていく。 最初は雑談交じりに作業できるものの、2時間もすれば黙々と作業するメンバーたち。

(略)

拾ったごみはトン袋と呼ばれる大きな袋に種類別に分けて入れていきます。

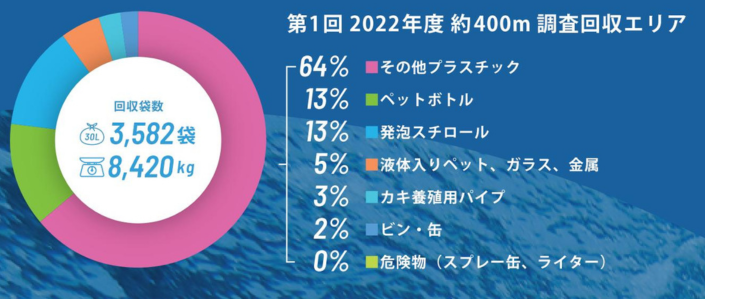

2023年の成果

2023年は全長2キロメートルのうちの400メートルの区間で、2月12日~26日の延べ10日間ごみ拾いを実施。その結果、拾ったごみの総重量8,500キログラムにもなりました。さらに、回収したごみを8種類に分け集計し、どのようなごみが多いかも調べました。

2023年の詳しい活動内容はこちらでもお読みいただけます。

→https://www.kagawa-guide.org/news/entry-469.html

取り組んでいる課題やこれから取り組む予定の課題について、実際に t困っているというエピソードや、活動によってポジティブな変化があったエピソードがあれば紹介しましょう。

【記入例】

前会社が倒産となった際、残った従業員の間でこれからどうするのか話し合いました。その時支えとなり原動力となったのは、これまで利用してくださっていたお客様からいただいた「なくなったら困る」「これからも続けてほしい」という声でした。

「これからも航路を守り、島の皆様の生活を支えたい」そんな思いで、従業員の中から社長を立て、新会社として存続しました

なぜ地域活性化プロジェクトが必要なのかや、地域の現状について、可能であれば客観的な数字を交えて伝えましょう。

地域への愛や想いを語っていただき、これからどんな地域にしていきたいのか/どんなふうに地域に貢献したいと思われたのか、その想いからなぜ今回のプロジェクトを立ち上げたのか、を伝えましょう。

【記入例】

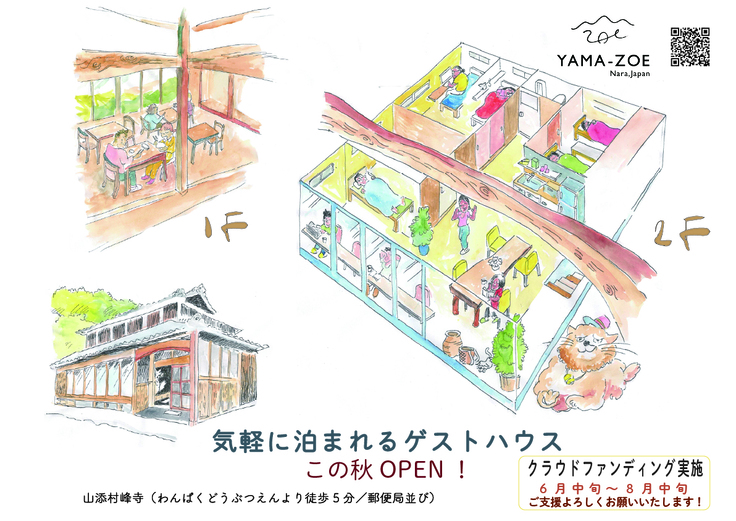

奈良市中心部から車で約40分。

奈良県北東部にある山添村は、ふらっと一人でも気軽に来れる立地が大きな魅力。大きな商業施設や目立った観光資源はありませんが、里山とともにある暮らし、古くから受け継がれてきたであろう美しい景観が残っています。

日本のどの地域においても人口減少は深刻な課題で、メディアからは「限界集落」「消滅自治体」といったショッキングな言葉が聞こえてくる昨今です。山添村では、40年前は約6,000人であった人口は半減し、間もなく3,000人を切ろうという状況です。

そのような状況の中、山添村を思う人たちの沸き立つような情熱を感じることが増えてきました。観光、農業、福祉、教育、行政などの分野において、住民とよそ者が混じりあい、村の活力維持のために様々な動きが生まれてきています。

私たち「やまぞーえ」でも、地域の課題解決に一役買いたいと山添村を訪れてくれる大学生のグループなどとともに、彼らの得意を活かした地域の活性化に向けた取組を、数年前から試みるようになりました。

・保護・改修が必要な対象について、現状を伝えましょう。

・老朽化が進んでいる様子など、保護・改修が必要な状態になっていることを伝えましょう。

【記入例】

存続の危機、そしてプロジェクト立ち上げ

次の10年に向けて頑張ろう!

そう思っていた2023年11月、突如、存続の危機が訪れました。。。

お店の舞台となっている旧北山小学校は、昭和55年に建てられ、平成9年に閉校した小学校です。

建物の古さもレトロな味わいとして愛されていたのですが、老朽化が進んで、水漏れが発生したのです。

かねてより懸念されていた耐震強度の問題もあり、市役所との話し合いの中で、小学校の利用ができなくなりました。

・その文化財や建物は地域の皆さんにとってどんな存在なのか、どんな歴史があり、どんなふうに地域と歩んできたのかを語りましょう。

・地域に住んでいてその文化財・建物を知っている人が、その場所での体験を思い出したり、「地域にとって大切な存在だ」と共感できるような内容になっているかを意識しましょう。

・エピソードや地域の方からの実際の声を紹介しましょう。

【記入例】

お店の名前「おんせぇよぉ~」は、「いらっしゃい」という方言です。

「こんな山奥まで来てくれたからには、お腹いっぱい食べていってほしい」という、おばあちゃんたちの優しさに溢れたお店です。昔ながらの田舎料理に「懐かしい」「優しい味」という声をたくさんいただいています。

スタッフの平均年齢は70歳を超えています。お店では、いつもおばあちゃん達の笑い声が絶えず、みんな第二の青春を謳歌しています。もちろんファストフード店のようなスピード感はありませんが、長年の料理の味とおばあちゃんたちの優しさに癒される、というお客さんが続出です。おかげさまで市外や県外の方にもお越しいただき、沢山の方に愛されて昨年10周年を迎えることができました。

②今回のプロジェクト内容について

今回の資金使途となるプロジェクトについて、ページを読んだ人が「支援した場合どのようなことに自分のお金が活用されるのか?」がわかるように、具体的に記入しましょう。

例)

- 取り組むべき課題に対し常に資金が不足している。助けを待っている人のために活動を止めるわけにはいかない

- 地域にとって大切な存在である文化財を、地域みんなで力を合わせて守っていきたい。次の世代に繋いでいく活動により多くの人に参加してほしい

【記入例】

当初は、自分たちで準備できる予算内でプロジェクトを実施するため、仲間の大工さんと共にできる作業はメンバー自身で行い、無駄を省こうと考えていました。

しかし、山間地域では下水道が整備されていないため、改修施設には建物の規模に応じた浄化槽が必要で、その費用が予想以上にかさむことがわかりました。銀行借入も行う予定ですが、不足分を補うためにクラウドファンディングでご支援を募ることにしました。

自分のお金がどのように使われるのか?は、支援するかどうか判断する上で重要なポイントです!できるだけ具体的に記載しましょう。

【記入例】

③今後のスケジュール・完成イメージ

(特に、建築・改修など長いスパンでの活動になるもの)

完成までのスケジュール予定を共有しましょう。

完成イメージ図案などがあれば、掲載の上で説明すると分かりやすいです。

【記入例】

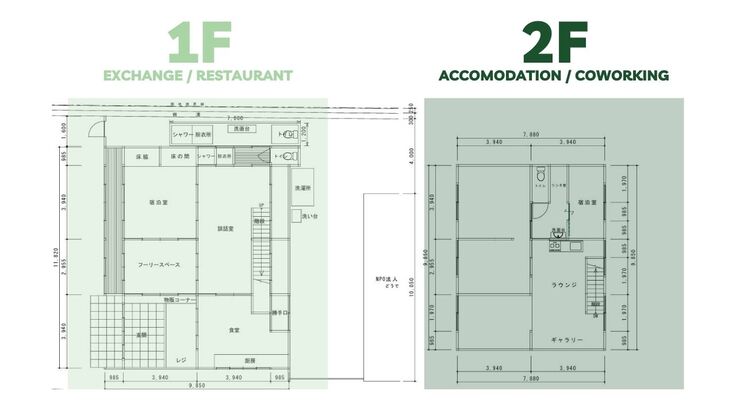

【1階 交流のフロアー】

約8平米の増床を行い、これまでになかった浴室や洗面所をつくり、トイレの数を増やします。他のスペースは居心地の良い畳の空間なので、大きく手を加えることなく、多目的に活用できるフロアーとし、私たちの得意を活かし、地元の農産品を使った食事も提供します。地域の方や村外からの来訪者に利用していただく、賑やかな空間になる予定です。

(略)

【2階 暮らすように泊まるフロアー】

プライバシーを守る個室感のあるドミトリータイプの部屋など、様々な工夫をしています。さらに、コワーキングスペースやセルフサービスのキッチン。暮らすように滞在できる、「大人の学生寮」のようなイメージを描いています。

(略)

プロジェクトが実現すればこの地域で貴重な宿泊資源になります。まちづくりに訪れる人だけなく、観光、ビジネス、何もしないで過ごす人・・・多用途に応えられる宿泊資源として存在したいと考えています。

④今後の展望、結びとして決意表明&支援の呼びかけ

今回のプロジェクトが実現したら、どのようなポジティブな変化がありそうですか?

また、さらにこの次に実現したいことは何ですか?

支援者に対して、今回の支援によってどのような未来に繋がっていくのか、今後の展望を伝えましょう。

改めて、絶対に達成させたいという想いを伝え、支援のお願いをしましょう!

【記入例】

(略)

新しい会社となって6年目。その気持ちはより強くなる一方で、引き続き運営が厳しい状況となってしまっていることにもどかしさ、不甲斐なさを感じています。島民の皆様に、これまで支えていただいたことに恩返しするためにも、今回も諦めず、この苦境を乗り越えていきたいと考えています。

今後も島民の足としての役務を果たすことは当然のこと、「びっぐあーす」の持つ 船舶定員数(300名)や運航スピード(時速55km)などの特性を活かし、本土からより多くの団体旅行や修学旅行生を呼び込めるような施策を考えていくなど、安定運営に向けた努力を継続していきたいと考えています。

温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

いかがでしたか?「ストーリー」は、プロジェクトを知ってもらい、支援するかどうか判断してもらうための大事な顔です。長い文章を作成するのは大変な作業ですが、「ストーリー」を通じて応援してくれる人とつながることをイメージして、ぜひ思いの丈をぶつけていただけたらと思います。

過去の類似事例もこちらから参照可能ですので、チェックしてみましょう!:こちら