支援総額

目標金額 500,000円

- 支援者

- 28人

- 募集終了日

- 2023年3月31日

海を挟んだフィンランドの隣国エストニアのタルトゥおもちゃ博物館を訪問

みなさんこんにちは!

紅葉でヘルシンキの街もカラフルになってきた10月15日、ヘルシンキからフェリーで2時間、さらに電車で3時間の場所にあるエストニアのTartu(タルトゥ)という街を訪れました。Touch Woodの活動をしていると、「Tartuにあるおもちゃ博物館も素敵ですよね。」というお話をよく聞いていたので、ようやく、話に聞いていたおもちゃ博物館に実際に足を運ぶことができました。オレンジの電車に揺られ、午後に木造のかわいらしいTartu駅に到着しました。

駅から続く古い街並みを20分程歩いていくと、石畳の中心地に辿り着きました。市街地には、大学や教会、小さなカフェなど趣のある街並みが広がっていました。

木造建築のピンク色の外壁と女の子のテディベアの目印で、おもちゃ博物館を見つけることができました。実はこの日は、おもちゃ博物館が閉館の日だったのですが、おもちゃと遊びによってすべての人が仲良くなる私たちの夢をお話したら、特別にドアを開けていただくことができました。おもちゃ博物館のMargeさんはドアから顔を出して手を振ってあたたかく迎えてくださりました。

1時間半という限られた貴重な時間のなかで、Margeさんは1秒も無駄にしないように心を込めて案内してくださいました。このおもちゃ博物館のはじまりは、地元の有志の方々が「家に眠っているおもちゃはないですか?」と新聞記事で呼びかけ、おもちゃの展示会を重ねたことから始まり、市の協力を得て現在の博物館に至るそうです。荷物とコートを置いて、1番初めのお部屋に入ると、人形とテディベアが賑やかに座っているリビングに招いてくださいました。元々学校として使われていた市の建物を、とても居心地の良いおもちゃ博物館に変える工夫がたくさん見られました。

このおもちゃ博物館で一番古いおもちゃが、19世紀中頃に作られた白いお顔と黒い髪の男の子の人形だそうです。頭部と胴体の不釣り合いなサイズには理由があり、頭部は元々ドイツで作られ、胴体部分は後の時代におそらくロシアで作られて、両方をエストニアで組み立てられたのだそうです。

もう一人説明していただいたのは、写真中央に座ってこちらを見ている女の子の人形の物語です。この女の子の人形は元々エストニアのタリンで販売されていましたが、エストニアからフィンランドへ渡るトルコの家族の元に渡り、長い間フィンランドで過ごし80年経った後に寄贈者のおかげで、エストニアのこのおもちゃ博物館へ帰国することができたのだそうです。人形ひとつひとつにそれぞれの物語があり、それを聴くたびにあたたかい気持ちになります。

次の部屋へ進むと、農場の子どもたちはどのように遊んでいたかがわかる展示がありました。実際に手に取って遊べる木のおもちゃもあり、とても細かくかわいらしい仕掛けに、こんなおもちゃを作ってみたいなあと思いました。

素材は木材だけでなく、靴下で豚の親子を作ってみたり、編み物で色んな動物を作ったり、小さな人形に民族衣装を着せたり、身近にあるものすべてがおもちゃだったことがわかりました。

農場の日常の風景がしっかりとおもちゃでも表現されているのを見て、暮らしそのものが遊びに繋がっているのを感じました。

珍しいと思ったのは、紙のおもちゃのコーナーでこれだけの種類を一度に見れることです。飛行船や船、城、人形、そして日本の浮世絵の着せ替え人形の本までありました。さらに引き出しを開けると、サイコロやボードゲームなどもあり、紙のおもちゃとしての可能性をたくさん感じることができました。

現在は、ポーランドの木のおもちゃ会社「BAJO」についての展示があり、Margeさんは「ちょうど見に来れて運が良かったね!」と言ってくださいました。こちらの会社はポーランドが不景気な時代に、たくさんの人がりんごのある庭を手放さなくてはいけなくなったときに、りんごの木で何か作れないかと考え、おもちゃをつくり出して今ヨーロッパでも人気なおもちゃを販売するに至るそうです。

家族経営の会社ですが、社員が自らデザインして次々とおもしろいアイデアを形にされているのがわかりました。例えば、葉っぱから水が滴り落ちるのを表現したおもちゃや、小さな森の舞台装置を自由自在に変えてシアターで物語を作るおもちゃ、大きなハトが羽ばたくおもちゃなどがありました。

さらに進むと、1年の期間限定の展示で、ヨーロッパの国々をおもちゃにふれながら学ぶことができるようになっているお部屋がありました。上の方にその国ではどのように挨拶するかが書かれていて、その国のシンボルになるようなおもちゃが展示されていました。エストニア語で「こんにちは!」は「Tere(テレ)!」と言うそうです。

海に囲まれたマルタ共和国のおもちゃとして、ヒラメを含む色んな種類のお魚と市場で使う測りが置かれていて本当にその国らしい遊びだと思いました。日本だと何になるか考えましたが、日本にもたくさん魅力的なおもちゃがあって、とても1つには決められそうにないです。

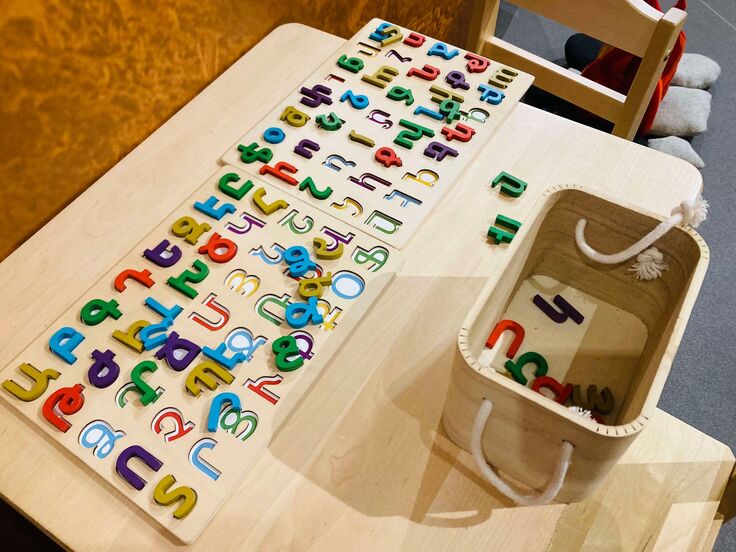

おもしろいと思ったのが、アルバニアという国の文字のパズルです。アジア人の私たちはもちろん、ヨーロッパの他の国のみなさんにとっても馴染のないアルファベットが並んでいて、何を意味するのかはわからないけれど、遊びながら他の国の文化にふれられて楽しかったです。

併設されたシアターの影響もあり、エストニアで放送されていた人形アニメで実際に使われていた人形の展示もありました。初期の人形はみんなが手探りで始めたため、右中央の金髪の人形のようにサイズが他の人形よりかなり大きいです。後になって、他の背景や舞台を作るのが大変なことがわかり、それに伴いどんどん人形も小さくなっていったそうです。

ハチの人形アニメもあったようで、このディレクターさんが実際に養蜂をしていたことからこの企画が始まり、子どもたちにどうやってハチが蜜をつくっているのかを楽しく映像で伝えていたそうです。

あともう一つおもしろい人形アニメに、食べられるキノコやベリーなどを、こちらのおじいさんと男の子で探しに行くシリーズがあったそうです。その当時森に生えている実際のキノコやベリーと共に撮影されたそうで、そんなかわいらしく楽しいアニメがあったら、私も絶対に見て森の食べ物の勉強をしたいと思いました。

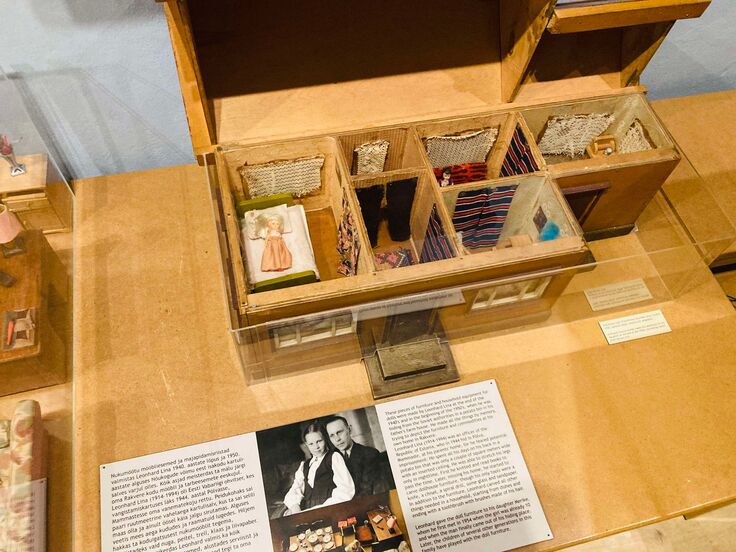

半分ぐらい進んだ場所にはテディベアと人形、そしてドールハウスの展示がありました。

ドールハウスは、人の工夫次第で様々な種類があり、なかには屋根を取ったような形で、上から見て部屋を飾ったり人形を動かすものもありました。その他にも、スーツケースまるごとドールハウスになっていて、どこに行っても遊べるタイプのものもありました。

このおもちゃ博物館のマスコットFlower-pawという女の子のテディベアも、他のテディベアと一緒に座っていました。ある農家の納屋でボロボロな状態で見つかったものを大切に修繕され、エストニアの民族衣装を身に纏い、開館から30周年の今年、30歳になったそうです。

もうひとつのテディベアは新聞を手にしていました。その理由を聞いてみると、このテディベアもボロボロな状態で見つかり、修繕の課程で出てきたしわくちゃの新聞をまっすぐにしてみると現在も発行され続けている地元の新聞ということがわかり、一緒に展示しようということになったのだそうです。地元の人にとっても、こんなに古い新聞はなかなか見る機会はなく珍しいそうです。

エストニアの土地柄、ロシアやソビエト連邦、そしてドイツなどから影響を受けたおもちゃをたくさん見ることができました。

また、暖炉のあった場所には小さな古代のおもちゃの展示もあり、動物の骨をサイコロにしていたり、身近な材料で人形を作っていたり、その当時の暮らしを想像できておもしろいと思いました。

後半まで来ると、屋外の遊びについての展示もありました。Margeさん自身も、朝の7時から夜の21時まで庭で遊んでいたとおっしゃっていて、そのくらい子どもにとって遊びは自然なことで、その天才だなあといつも思います。

こちらは、地元の方が再現した手作りのスクーターです。昔の子どもたちが自分たちの手で身近にあるものでおもちゃを作れないか、というまっすぐな気持ちと知恵で作ったおもちゃを見て、私もできるだけ自分で作るということにチャレンジできる人でありたいなあと思いました。

さらに進むと、80年代の子ども部屋を再現した部屋がありました。宇宙のモチーフや新素材だったであろうプラスチックやぬいぐるみの素材などがふんだんにおもちゃに使われていました。

その隣に90年代の子ども部屋を再現した部屋もあり、棚も壁紙も白くなり、電子機器なども登場していて、時代によってだいぶ子どもの時間の過ごし方が変わっていることに改めて気づきました。

フィンランドのおもちゃもいくつか展示されていて、英雄的に多くの人の心に残っているマンネルヘイムの軍隊のミニチュアドールがありました。ソビエトだった時代もあるエストニアにとって、大きな国に立ち向かってなんとか独立を成し遂げたフィンランドに対して、少し羨望の気持ちもあったのかもしれません。

たくさんの乗り物が展示されている部屋で、あのマスコットのFlower-pawを見つけました。これは何か聞いてみると、館内でスタンプラリーのようなものがあり、子どもたちが文字を集めて言葉を完成させることができたら、受付でお菓子がもらえるようになっているそうです。楽しくなる工夫が散りばめられていて、とても素敵だなと思いました。

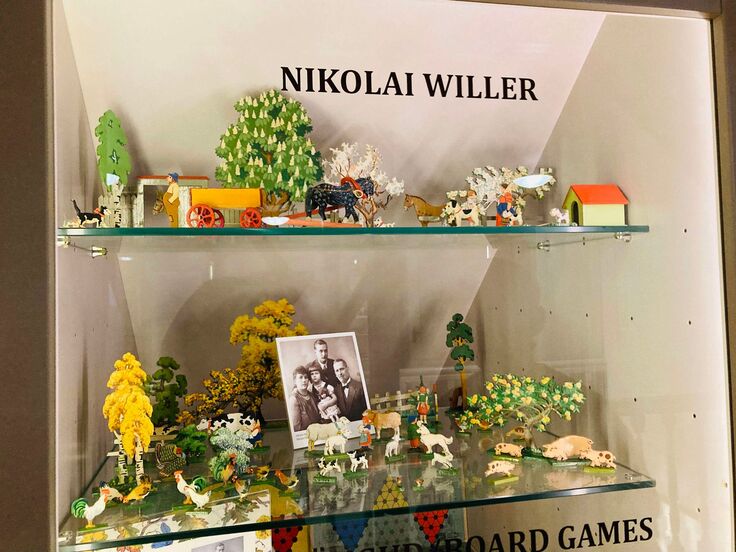

政治的な事情でドイツからエストニアに移り住む方が多かったらしく、20世紀半ばのエストニアを代表するおもちゃのシリーズによくドイツの名前を見ることがありました。おもちゃの本場のドイツからは、周辺の国々にも良い影響があって素晴らしいと思いました。

この建物の最上階には、意外にも日本のお雛様をはじめ、郷土玩具などがありました。快く日本から寄贈してくださった方々いらっしゃったことを知り、おもちゃを通して国を越えて心が繋がっているのが嬉しくなりました。

そのすぐ近くに、エストニアを離れて他国のキャンプなどに逃げて暮らさなければならなかった人々が作った民族衣装の人形も飾られていました。人形たちを見ていると、大変な状況にあっても、ふるさとの国に想いを馳せて人々が人形を作った情景が目の前に浮かんできました。

その隣には、ウラル系民族のおもちゃの展示もあり、暮らし方や話す言葉の違いでまた異国情緒あふれるおもちゃが並んでいて、とても興味深かったです。

今は、もうなくなってしまったエストニアのプラスチックの会社のおもちゃもありました。

モスクワオリンピックのキャラクターなどが様々なおもちゃになっていたのを見るのも、おもしろかったです。

屋根裏部屋は子どもたちが自由に遊んだり、絵本を読んだりできる場所になっていました。

さらに、手作りおもちゃのワークショップはもちろん、大人向けにも科学の観点を遊びに取り入れるワークショップなどが開催されているそうで、何度来ても楽しいおもちゃ博物館だと思いました。

今回は、Tartuおもちゃ博物館のコレクションがどのように展示されていて、どのように運営されているかを見ることができて、とても貴重な機会となりました。この訪問を可能にしてくださったMargeさんをはじめ、一緒に旅をしてくれた友人など、すべての方に感謝です。

リターン

3,000円+システム利用料

3千円コース【感謝のメール】

感謝のメッセージをフィンランドからメールでお届けします!

- 申込数

- 9

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

10,000円+システム利用料

1万円コース【紙のポストカード】

直筆の感謝のメッセージ書いた紙のポストカードをフィンランドからお送りします!

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

3,000円+システム利用料

3千円コース【感謝のメール】

感謝のメッセージをフィンランドからメールでお届けします!

- 申込数

- 9

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

10,000円+システム利用料

1万円コース【紙のポストカード】

直筆の感謝のメッセージ書いた紙のポストカードをフィンランドからお送りします!

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

子どもの未来のために!【感性の種】を育む体験型イベント継続に応援を

- 現在

- 415,000円

- 支援者

- 29人

- 残り

- 10日

ジュエリー作品が国境を越える | 学生13名、海外への挑戦

- 現在

- 395,000円

- 支援者

- 45人

- 残り

- 19日

語りで伝承されるモン族の民話を絵本で未来に残したい

- 現在

- 390,000円

- 支援者

- 50人

- 残り

- 41日

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

- 現在

- 5,604,000円

- 支援者

- 344人

- 残り

- 36日

アレッシ・バウスフィールド・リンドバーグ×東京佼成WO夢の響宴へ!

- 現在

- 4,190,000円

- 支援者

- 107人

- 残り

- 40日

神戸朝鮮高級学校の生徒たちにより良い教育環境を!継続支援にご協力を

- 総計

- 91人

あなたの寄付がウクライナの子どもたちの未来を広げます

- 総計

- 53人