支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 202人

- 募集終了日

- 2025年5月30日

能登半島地震で全壊した須須神社奥宮|再建を叶え、ミホススミ神に光を

#地域文化

- 現在

- 1,155,000円

- 支援者

- 37人

- 残り

- 56日

千葉県産日本酒を応援プロジェクト第3弾!お店の黒板を架け替えます!

#飲食店

- 現在

- 77,160円

- 支援者

- 11人

- 残り

- 42日

コウノトリと共に生きる郷づくり~環境保全プロジェクト~

#まちづくり

- 現在

- 29,000円

- 寄付者

- 5人

- 残り

- 36日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 6,731,000円

- 支援者

- 533人

- 残り

- 26日

アフガニスタン冬の食糧支援!飢餓が心配される子どもたちに給食を!

#子ども・教育

- 現在

- 371,500円

- 寄付者

- 13人

- 残り

- 42日

引退競走馬の個性が輝き続けるために|大山と馬、50年の歩みを未来へ

#地域文化

- 現在

- 3,123,000円

- 支援者

- 263人

- 残り

- 37日

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

#地域文化

- 現在

- 5,865,000円

- 支援者

- 152人

- 残り

- 68日

プロジェクト本文

西出酒造

「究極の地酒つくり」を目指し未来につなぐ、蔵を守り続けたい

西出酒造は1913年に創業し、「この場所この環境だからこそのお酒つくり」が私たちの個性でアイデンティティになるという考えのもと、「究極の地酒つくり」を目指し、邁進してきました。

そんな中、令和6年1月1日16時10分、能登半島地震が発生し、能登地方を中心として多大な被害・損害がありました。私たちの蔵も、屋根瓦の線が切れ歪み、床は割れ、酒槽の半地下は地下水が染み出して、据えてあるタンクが浮いてしまうという状況となってしまいました。

老朽化が進んでいる中で、地震によって損傷が更に進んでて修繕が必要となってしまったことが事実であるため、行政自治体の被害へのサポートでは補いきれません。また自己資金を元手にしては現状の経営が精いっぱいであり、返済を念頭とした金融支援調達は難しい次第です。

しかし、いままでの取り組みを無駄にしたくない。家族従業員を守りたい。なにより、お酒をこれからもつくり、理想を目指し続けたい。このままでは事業を続けていくことが難しいため、クラウドファンディングに挑戦させてください。

皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

西出酒造の創業は、大正2年(1913年)まで遡ります。米肥商から転業し清酒製造業であるつくり酒屋となりました。昭和30年に法人化し、当時は地元流通のみでなく未納税酒をつくる大手酒造メーカーの下請け事業も行い製造規模を拡大して参りました。

しかし、その後は清酒の低迷期となり時代の流れの中で、経営権を譲渡して、社名と銘柄変更をしていた時代もありますが、平成26年(2014年)から私が5代目蔵元に就任した際に改めて名前を西出酒造といたしました。新しい気持ちとともに正に心機一転した形でその再スタートを切って、今年で11年が経ちます。

あらためて今までの歩みを振り返り、現在の状況を踏まえながら、変わらずに目指してきた展望を更に考えていく中で、この度のクラウドファンディングを通じた取り組みに挑戦することの必要性を感じた次第です。特に昨年2024年に石川県能登半島での大地震により大きく環境が変わり状況が動いたと感じています。

新型コロナウイルス禍を経て

当時、国内市場では外食制限による消費量の低下や移動制限などの環境変化が起こり、私たちも出来ることを模索する日々でした。

その中で、新規事業としてカフェ事業を開始し、アルコールの業種を越えた飲食での繋がりが生まれました。その他日本酒ではコラボレーションの形で相互のお客様に提案できる商品つくりを行うことができました。新たな取組みを通じて、今までより広い視点での価値観と価値共有を行うことができました。また、日本酒以外のアルコール酒類を頂くことで新たな発見と試みにもつながりました。

これまで売上を伸ばし続けてきた。コロナ禍でも今までのやり方でやっていける。他社さんより売り上げの減少幅を抑えられた。そんな風に考えていましたが、今思えばこれは思い上がりでした。

令和6年1月1日16時10分、能登半島地震が発生し、能登地方を中心として多大な被害・損害がありました。能登地方が甚大な被害を被ったことは事実ですが、同じく私の地域でも被害と影響がありました。地震直後は幸いにも瓶詰めしたお酒等の被害もなく、安心していたことは事実ですが、日が経つにつれ蔵や店舗敷地内、各所に被害が確認されました。しかし同じく「悲しくも能登と比べれば。」と声に出せず助けを求めることが出来ない人が多い雰囲気がありました。

「小松だったら大丈夫ですね。」「そうですね。能登に比べれば…」声にすることが格好悪い。無言であること、言えない苦しさ、また、大丈夫と言うことで精神を削られていく気がしておりました。しかし実態として屋根瓦の線が切れ歪み、床は割れ、酒槽の半地下は地下水が染み出して、据えてあるタンクは浮いています。

声にすることは良くないことなのか。とはいえ、老朽化する建物を直すためにメンテナンスと修繕を行っていく必要はありました。そもそも会社の営業利益により、予算割りして行うべきことが出来ていなかったことも事実です。より良いものを提供するための設備投資も行えていない、現状のままで経営を行うことで会社を回してきた商売の下手さに、課題が浮き彫りになって気付いたのは事実であり、未熟さを痛感しております。コロナ禍でもやってこれたのに売り上げが伸びなくなった。経営を取り巻く環境の変化ひとつだけで耐えきれない実態に直面してしまいました。

もともと老朽化が進んでいた中で、地震によって被害が更に進み修繕が必要となってしまったことが事実です。そのため、行政自治体のサポートでは補いきれません。また自己資金を元手にしては現状の経営が精いっぱいであり、修繕の返済を念頭とした金融支援調達は難しい次第です。いままでの取り組みを無駄にしたくない。家族従業員を守りたい。なにより、お酒をこれからもつくり、理想を目指し続けたい。このままでは事業を続けていくことが難しいため、クラウドファンディングに挑戦させてください。

あらためて、弊社のこれまでとこれからを申し上げた上で、クラウドファンディングの内容について申し上げます。文章ばかりで恐縮ですが、ご一読賜りましたら幸いです。

弊社創業当時から代表銘柄であった「春心(ハルゴコロ)」は、寒い冬を越えて春を待つ心をたとえ、飲むことが待ち遠しくなる味わいだと父から伝え聞いておりました。

時代の中で、一度この代表銘柄は交代しておりましたが、西出酒造の社名と同時に「春心(ハルゴコロ)」に代表銘柄も戻しました。この場所で生まれ育つ中で春心ハルゴコロという言葉とロゴの印象は物心ついたころから、私の中で常に生活の傍で目しており、中学生だった頃に一時社名と銘柄が変わった後も忘れることが出来ない存在でした。そして、経営が代わったその当時に亡くなった父親と約束した「いつか春心を一緒につくろう」という言葉もあったため、門を叩き酒造りの道に進んで行った、自分の人生の傍にあった存在だったのだとあらためて思います。

結局、父の存命中に約束は果たせませんでしたが、もしかするとこの復活だけが私を動かしたのかもしれず、仏前に「これが春心です」といえるお酒をお供えしていくことが、今もひとつの生きがいになっているのかもしれません。しかしながら、ただただ美味しいと云えるお酒をつくることがその意ではなく、全身全霊で自分自身が認めることが前提でなくてはならないと感じています。

西出酒造に戻した当時の環境は日本酒の風が吹いていた時代であり、酒蔵の設備についても次々と新しい技術が発展して導入がなされていったと感じていました。

その環境下で「自分たちが成せるお酒つくりは何か」と考えた際に、むしろそれまで受け継いで来た、この設備と建物でつくれる最高の日本酒をつくろうと考えに至りました。ある意味でパラダイムシフトとなる発想だと自信を持っておりました。

設備を整えて理想的な個性を計算して導く形の日本酒つくりは小規模生産になる弊社には恐らく向かず、一方で、毎年味わいが変わるかもしれないが「この場所、この環境だからこそのお酒つくり」が私たちの個性でアイデンティティになると思った次第です。それが、西出酒造が考える究極の地酒を追求するという春心のテーマです。

受け継がれていくお酒はつくり手が、皆知らず代わっていても同じ味わいをつくり続けていける次世代に繋がる銘柄になるのだと思います。

軟水の伏流水、地域性のある地産米、その年の環境で育まれる酵母は、その年の味わいとなり、自分たちしかつくり出せない究極の地酒を追求しているお酒。これを西出酒造の代表銘柄「春心ハルゴコロ」としようと決めました。

そして、この春心は創業当時から名付けられた意そのままになるのではないかと思っております。一方で、追究するというテーマそのままに、まだまだ究極を目指して進んでいるさなかであります。自分で決めて進んだ道ではあったものの、その時から巻き込んだ家族をはじめ、10年間つくり続けてきた春心を好んでいただき、西出酒造を応援してくださる方々がいて下さいます。そのことが普通では有り得ない、本当に有難いことであり、この道を続けている動機になっていると感じております。

次に春心をはじめ、春心と対比した銘柄と、現在の銘柄を申し上げます。

「春心 ハルゴコロ」

創業当時からの弊社代表銘柄、石川県産地元原料のみを使用し「究極の地酒とは」を追求し、目指しているお酒です。当社は、小規模少量生産の酒蔵であり、原料や環境に合わせた手づくりにこだわっています。木桶つくりの復活や江戸明治時代の製法「生酛製法(きもと)」を主流に行うことにより、まさにお米の出汁(ダシ)を採ることで旨味や香りを表現しています。そのため毎年決して同じ味わいではありません。飲んで情景が浮かぶお酒、飲むことが待ち遠しくなるお酒になれば幸いです。また、春心は生酛つくりにより、究極を追求していますが、その他にも地元原料を活かすことにより表現した春心がございます。現代的モダン製法により水の特徴と米精米の特徴を活かした「HARUGOKOROアナザーシリーズ」、金沢兼六園の八重桜の天然花酵母により醸した「兼六桜」、石川県独自のリンゴ酸酵母により醸し実在の白ネコをモチーフにしたPOPでキャッチーな甘味酸味のお酒「純米酒もろみー」などもあります。

「裕恒 HIROHISA」

蔵元杜氏自らの名前を冠した一世一代の味わいを表現した鑑のお酒。春心が原料次第になる、原料を見て味わい設計をする製法であれば、裕恒はつくり手の名前を冠した通り、自分の世代で表現できる酒質設計型の製法により製造しています。地元原料や素材にこだわり過ぎず、石川県外の原料米等も使用しています。春心より更に希少仕込みを行うことで温度管理や醸造コントロールを意識的に行っております。製造年度を重ねることで経験と理解が深まり春心とは違う楽しみで味わっていただけると思います。西出酒造として、このお酒と向き合うことで、春心の製法や味わいを違う視点で視ることができ、反対に春心をつくることでこのお酒の味わいも更に深くなると思っております。

「小松人 こまつじん」

前身の社名より続けている銘柄ですが、当時は観光酒蔵という事業を行っていることで卸取引が無い状況でした。会社の意向に反して卸取引となる酒販店さま(酒屋さん)との取引のために立ち上げた銘柄でした。内容は無濾過生原酒です。私自身、石川県では火入れをしない生酒は季節のお酒という認識でおり、年間を通して流通させる意識がありませんでした。しかし、酒屋さんが温度管理や熟成のコントロール次第で味わいの変化や熟成が変わることを体感して、日本酒の奥深さと酒屋さんの経験や知見の深さを感じました。酒屋さんにとって特別な味わいになるため、同じラベルのお酒であっても理解によって味わいが違う面白さがあります。例えるのであれば、青いバナナを八百屋さんに卸した後でその熟成の進め方や、目利きの違いが生まれる様に近いと感じております。そのため、ご紹介したものの、殆どを酒屋さんにお任せしているのでこちらはぜひ酒屋さんでお買い求めいただければ幸いです。消費者となるお客様はもちろんですが、熟成や酒質変化の可能性に基づいた販売方法など、酒屋さんの経験と知見が自己評価だけに終わらず、酒質向上にも繋がることになると考えております。

「究極の地酒つくり」に邁進しています。

前身の金紋酒造時代から現在までに続けてきた挑戦について申し上げます。

リンゴ酸高生産性酵母やうるち米を用いた酒つくり

観光酒蔵時代から日本酒に馴染みない方や観光で印象を与える商品の開発として取り組みました。「コシヒカリであれば、興味を持ってもらえるのではないか。」「白ワインの様なリンゴの酸味を含むお酒であればユニークではないか。」当時のオーナーに交渉し、プレゼンをして取り組んできた酒つくりはお陰様で今の製品にも生きております。(「ネコラベル純米酒もろみー」や「小松人」銘柄等で現在も導入し活用しています。)

花酵母のチャレンジ

発酵力が弱い天然酵母でのお酒つくりをしたことから順応順化を知ることができました。花酵母は天然の清酒酵母ゆえに発酵力が大人しくアルコール環境下にとても弱いため、今まで使用していた通常の酵母(協会酵母等)を育てる酒母工程の事前に2度多く酒母を立てて清酒もろみ環境に慣らす必要があります。このセオリーが通じない花酵母による醸造により協会酵母の恩恵を感じた次第です。

酵母無添加による生酛つくり

微生物が主役の製法があっても良い。その思いから酵母無添加による生酛つくりを古い昭和初期の書籍を参考に行いました。ヒトは添えるだけ。この意から放置型の製法として生酛つくりを行いましたが、下面発酵になり、味わい成分のアミノ酸は、ど飛び切りとなりました。これは酒つくりではないな。酒つくられてるな。そこから微生物とヒトが対等で共生する「酒つくり」を目指す様になりました。つまり蔵のオリジナリティーでありアイデンティティになると思う次第です。

水酛製法の復活

対等で共生な酒つくりの一方で、前回申し上げた弊社初期の生酛つくり(酒つくられ)。これはむしろもっと前の時代の製法であるのかもと思い現代で復元できる製法がこの室町時代の製法である水モト製法となります。微生物の変遷と育成、環境、全てが一期一会で、コントロールが効かないピーキーなつくり。神のみぞ知る製法は弊社では、製造期の一番最初に行う御神酒という禊(みそぎ)となります。生きたお酒をお供えしたい。その思いから行っている製法です。水もと、山廃、生酛、そして現代の速醸と山廃製法を経ることで、歴史とともに地方の一酒蔵のアイデンティティを知ることができるのではないかと今も思う次第です。

蔵付酵母の分離

建物や発酵もろみから酵母を分離して蔵付き酵母として一部使用しております。環境に順応し順化する。花酵母のお酒つくりや紆余曲折の生酛から分離した酵母は、恐らく分離したとしても変わり続けます。日本醸造協会の頒布する協会酵母も使用しているため完全オリジナルとは言い切れませんが、それでも順化し交配し変化していく酵母はオリジナルとなる可能性も含まれ、独自の味わいを目指せる要素となると信じています。大袈裟にいうとこの蔵、この酵母と心中することになるとも思っています。

山廃酒母からの乳酸菌変遷の分析と研究

微生物の移り変わり(変遷)はとても興味深く、必ずセオリー通りに行くわけでは無いと思っています。かといって決めつける訳ではなく、一種ちゃんと教科書の様につくれる技術があれば、一方のセオリー通りに行かない酒つくりのオリジナリティーやユニークさを知ることが出来ると思い、県立大研究室の研究によって分析を行っていただきました。また幸い酵母だけではなく乳酸菌の分離も行なっていただきました。こちらはまだ道半ばで乳酸菌を活用できておりません。

地元石川県南加賀産杉の木桶つくりとその製造酒の性質研究

究極の地酒を具現化するために原料のみならず、道具による要素も取り入れる必要性を次第に感じておりました。身近で酒つくりに寄り添ってきた杉材、しかも地域風土により育った木を使うことでより、究極の地酒に近づくと信じて木桶つくりから取り組むことができた次第です。こちらの発想は、西出酒造となり生酛製法にチャレンジして行ったときからのアイデアであったものの、現実では職人さんが現代では少なく見つけることが困難であり、殆ど諦める形で悶々としていておりました。「言えば叶う。」お世話になっている方からの金言から、口にして思いを話していた方からご縁が広がり、木桶つくりを学んで来てくださった地元の大工さんが、今の西出酒造の木桶と半切り桶を製作してくださった方です。導入後、本当に大きな一歩を踏んで進めた実感と共に、農業から林業へとさらに視野が広まって、酒蔵を取り巻く環境がまさに地域環境への貢献へと想いを馳せることとなっております。

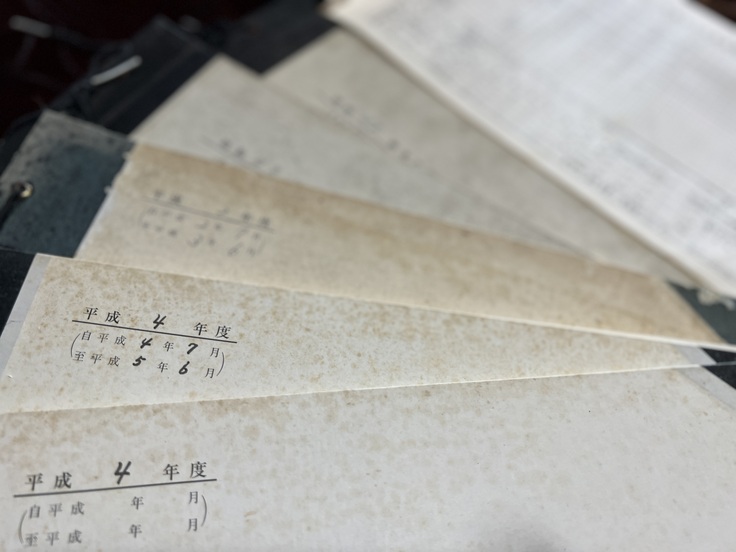

平成昭和の復刻特級酒(当時の大吟醸)の製造

江戸明治時代の製法を経験したこと、そして現代の製法により自分の尺度でのお酒つくりを経たことで、ポッカリと空いた一時代前の製法と考え方を知らなかったことに気づき、昭和平成時代の製造帳簿を引っ張り出して当時の考えと共に復元しました。完全とは言えませんが、情報と流通が違う現代の背景と比べることでより視野を拡げる取り組みなったと思っております。当期現在も製造しております。

県外はじめ海外市場への輸出

海外旅行客や海外の友人の意見を聞くうちに、今まで聞かれたことがない質問に出会うことが多くなっていきました。(どの様な水か。なぜお米を磨くのか。どの様な場所か。など)特にアイデンティティを問われるような質問に対して、どこまで答えることができるのか。単に質問に対して面白みを感じていることでより意見を聞きたいと思うようになりました。海外にお酒が出て、もしお客様が飲んで感性に響くものが生まれて日本に行って西出酒造に行きたい。その様なストーリーが生まれることが小さい酒蔵かつ一製造業のできる社会貢献になるのでは無いかと思っております。

今回の能登半島地震では多大な被害・損害がありました。可能な限り私達で修繕を進めていますが、修繕だけでは事業を続けていくことができません。

そこで、これからも「究極の地酒つくり」に挑戦し続ける酒蔵として存続していくために、クラウドファンディングに挑戦し、皆様のご支援・ご協力を賜りたいと考えました。

クラウドファンディング概要

▍第一目標金額

300万円

▍皆様からのご支援で実現したいこと

修繕を進め、再建し、運営を続ける

※現時点では以下の修繕を検討しておりますが、工費により、修繕箇所が変更となる可能性があります。

➀最低箇所の修繕。特に古い建物になる窯場の内装と屋根の修繕が必要です。

②搾り機酒槽の地下水が染み出す現象の改善。コンクリート埋め立てを行い、タンクを小型にする。

設備修繕は業務効率の改善やリスク回避に繋がります。

何より。弊社にとって設備を投資して買い替えることは味わいが変わってしまうことになるため修繕をすることで味わいを守り造り続けていけることができます。

この取り組みを経た後の目標は、製造量を増やせるようにもなることです。現状在庫不足により酒屋酒販店様をはじめ、ご期待数の提供ができていない状況の改善と、値上げ幅の抑制に取り組みたいと思っております。また恐れ多くもクラウドファンディングのご支援によって設備修繕費を賄うことが叶えば、売上の増益と経常利益の改善に繋がり、私たちは「究極の地酒つくり」に挑戦し続けることができます

また、当プロジェクトが終了した後も「究極の地酒つくり」に挑戦し続け、地域とともに発展していきたいと考えています。

実際現状の工事見積は取り切れておらず、ここからさらに修繕は必要となってくるとの見解を業者さまからいただいております。そのため、自らの体力で回せる会社にしなければならないのですが、私の理想とする関係は消費者になるお客様に、私たちと共にあり、追随体験をしていただく関係性です。これから更に挑戦を行いたいことがまだまだあります。それは、木桶をしっかりとした容量を備えた大きさにすることです。コロナ禍を経て、時代とともに現状を取り巻く関係性は酒類製造業の枠を超えて農業をはじめ、林業にも至ると思っております。

技術を発信し守り伝統とする。そのためにクラウドファンディングを含めた挑戦を続けて参りたいと思います。

皆様のご支援により、私たちの酒蔵が再び立ち上がり、地域の文化と伝統を守り続けることができます。どうぞご協力をお願い申し上げます。

西出裕恒

西出酒造 代表兼杜氏

この度のクラウドファンディングにあたり、西出酒造の代表として心よりお願い申し上げます。今回のプロジェクトは、能登半島地震による被害からの復興を目指し、地域の伝統と文化を守り続けるための重要な一歩です。皆様のご支援を賜り、共に未来を創り上げていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

ご留意事項

※目標金額達成後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※本プロジェクトのリターンのうち、有効期限を設けている体験型のリターンについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

酒類販売管理者標識

・販売場の名称及び所在地:合同会社西出酒造 石川県小松市下粟津町ろ24番地

・酒類販売管理者の氏名:西出裕恒

・酒類販売管理研修受講年月日:令和6年10月4日

・次回研修の受講期限:令和9年10月3日

・研修実施団体名:小松小売酒販組合

- プロジェクト実行責任者:

- 西出 裕恒(合同会社西出酒造)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

酒蔵の維持修繕費・運転資金に充当いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

10,000円+システム利用料

生酛つくり純米酒「春心 」(720ml)2本

創業当時からの弊社代表銘柄、石川県産地元原料のみを使用し「究極の地酒とは」を追求し、目指しているお酒です。

木桶つくりの復活や江戸明治時代の製法「生酛製法(きもと)」を主流に行うことにより、まさにお米の出汁(ダシ)を採ることで旨味や香りを表現しています。

そのため毎年決して同じ味わいではありません。飲んで情景が浮かぶお酒、飲むことが待ち遠しくなるお酒になれば幸いです。

※こちらのリターンは20歳未満の方はご支援いただけません。

●お礼メール

●生酛つくり純米酒「春心」(720ml)2本

●オンライン座談会

(2025年7月末頃開催予定。詳細は募集期間終了後、2025年6月末までにご連絡します。)

※こちらの商品画像は令和5年度製造までの商品イメージで当プロジェクトリターン品はラベルを変更する予定です。

※ We cannot ship overseas.

- 申込数

- 81

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月

8,000円+システム利用料

トートバッグ+オンライン座談会

●お礼メール

●オリジナルトートバッグ(ネコバッグ(エコバッグ))

●オンライン座談会

(2025年7月末頃開催予定。詳細は募集期間終了後、2025年6月末までにご連絡します。)

※ We cannot ship overseas.

- 申込数

- 14

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月

10,000円+システム利用料

生酛つくり純米酒「春心 」(720ml)2本

創業当時からの弊社代表銘柄、石川県産地元原料のみを使用し「究極の地酒とは」を追求し、目指しているお酒です。

木桶つくりの復活や江戸明治時代の製法「生酛製法(きもと)」を主流に行うことにより、まさにお米の出汁(ダシ)を採ることで旨味や香りを表現しています。

そのため毎年決して同じ味わいではありません。飲んで情景が浮かぶお酒、飲むことが待ち遠しくなるお酒になれば幸いです。

※こちらのリターンは20歳未満の方はご支援いただけません。

●お礼メール

●生酛つくり純米酒「春心」(720ml)2本

●オンライン座談会

(2025年7月末頃開催予定。詳細は募集期間終了後、2025年6月末までにご連絡します。)

※こちらの商品画像は令和5年度製造までの商品イメージで当プロジェクトリターン品はラベルを変更する予定です。

※ We cannot ship overseas.

- 申込数

- 81

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月

8,000円+システム利用料

トートバッグ+オンライン座談会

●お礼メール

●オリジナルトートバッグ(ネコバッグ(エコバッグ))

●オンライン座談会

(2025年7月末頃開催予定。詳細は募集期間終了後、2025年6月末までにご連絡します。)

※ We cannot ship overseas.

- 申込数

- 14

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月