寄付総額

目標金額 5,000,000円

- 寄付者

- 123人

- 募集終了日

- 2025年4月25日

【第2弾】展示に至った経緯

いつもデジタルネイチャー研究室の活動への温かいご声援を賜りまして、誠にありがとうございます。

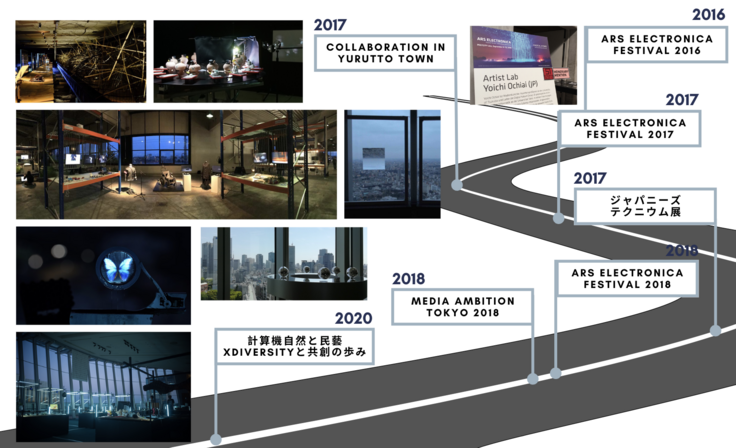

私たちの研究室は、2025年に10周年という大きな節目を迎えました。これまでに、アートとサイエンス、身体と情報、リアルとバーチャルの境界を行き来する数々の「デジタルネイチャー」な研究(ときに人間も)が誕生し、多くの新しい歴史を紡いできました。

このたび、その歩みと成果を一望できる10周年記念展覧会の開催が決定しました。

本展覧会では、研究成果や社会実装の数々をご覧いただけるほか、「これからの人間とテクノロジーの関係性」がどう変わっていくのか、これまでからこれからのデジタルネイチャーをひとつづきに一望いただける内容を企画しています。

しかし、この展覧会の実現には、みなさまのご参加があってはじめて成立するものです。このクラウドファンディングはその参加の門戸であり、特等席にあたります。

クラウドファンディングを通じて、10年間の旅を共に振り返りながら、昨今の加速するAIの世界をさらに先取りするこのデジタルネイチャーの方角を睨みつけて、これからの新たな未来を一緒に描いていきませんか?

歩く人がふえれば、そこが道となるように、みなさま一人ひとりのご参加が、次の10年をかたちづくる力となります。

この活動やクラウドファンディングの情報を広めていただけると、とても嬉しく、心強く思います。

本日は、なぜデジタルネイチャー研究室が10周年の展示に至ったのかを掲載いたします。ぜひご覧ください。

こんばんは、デジタルネイチャー研究室博士後期課程1年の山口果那と、博士前期課程1年の小澤知夏です。 現在私たちは10周年の展示に向け、展示統括として日々研究室のメンバーを率いて率先して準備を行っています。

展示に至った経緯:デジタルネイチャーの10年とその先へ

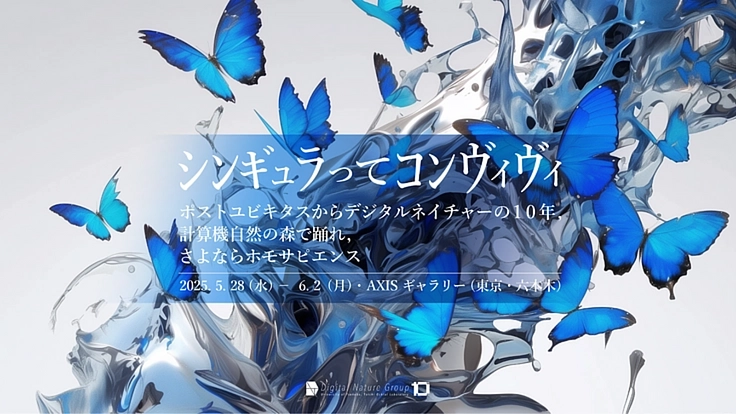

「シンギュラってコンヴィヴィ:ポストユビキタスからデジタルネイチャーの10年,計算機自然の森で踊れ,さよならホモサピエンス」——この展示は、デジタルネイチャーグループが迎えた10周年という節目を祝うだけでなく、未来への深い問いを私たちに投げかける場でもあります。過去の歩みを振り返りつつ、現代の技術と人間の関係、そしてそれが今後どのように進化していくのか、私たちがどのように未来を築いていけるのかを共に考えることが、この展示の目的です。

1. 展示の背景と目的

今回、この展示を開催する理由は、単なる10周年の記念イベントにとどまらず、急速に進化し続けるAI技術が私たちの日常生活にどのように溶け込み、どんな影響を私たちの未来にもたらすのかを改めて問い直すためです。デジタルネイチャーという言葉が象徴するように、もはや技術は単なる道具ではなく、自然と融合し、AIやデータが新たな「自然」の一部として機能し始めています。この変化の中で、私たちが未来の社会をどのように形作っていくか、この展示を通じてその手がかりを探していきたいと考えています。

今、未来として描かれていた世界が現実となりつつあります。しかし、その先にはまだ未知の可能性が広がっており、私たちはその未来をどう創造していくのかを問われています。この展示は、まさに今という瞬間が、これからの10年、そしてさらにその先を形作るための重要な節目であることを再認識し、その一歩を踏み出すきっかけにしたいと考えています。

落合の師匠の1人である石井裕先生も「人間に理解できる研究をやってもおもしろくない!追いつかれてたまるか!」と仰っていたそうです。

技術が私たちに追いついてくる前に、私たち自身が未来を構想し、提示する側でありたい——この展示には、そんな思いも込められています。

2. 展示内容

展示は、4FのAXIS GALLERY内では、三部構成になっています。

第一章:デジタルネイチャーの10年

この章では、デジタルネイチャーグループがどのようにして技術と自然の融合を目指し、どのような課題に挑戦してきたのか、その10年の軌跡を振り返ります。初期の活動から現在に至るまで、私たちはどんな課題に取り組み、どんな道を開いてきたのか。その歩みを通じて、私たちが生きる世界がどれほど急速に変化してきたのかを実感できるでしょう。

私たちが知っている「自然」とは、もともと人間の手を加えずに存在するものとされてきました。しかし、テクノロジーの進化により、今、私たちは「自然」の概念を再定義する時期に差し掛かっています。デジタルネイチャーが示すように、技術が自然と融合し、全く新しい「自然」が誕生しつつあるのです。

VRと自然の融合

仮想現実(VR)技術は、当初は単なるユーザーインターフェースの一つに過ぎませんでした。しかし、VRの技術が進化し、現実世界と区別がつかないほどにリアルな体験を提供するようになると、ユーザーとその環境との一体感が生まれ始めました。これにより、VRはもはや単なる人工物ではなく、まさに「自然そのもの」と化してきています。ここでは、仮想空間と現実の境界が消え、私たちがその中で「入りたい」「出たい」といった感覚を超越する様子を描きます。

この新しい自然の世界では、仮想空間が現実世界とシームレスに結びつき、これまで感じていた仮想と現実のギャップが完全に消える瞬間が訪れています。

哲学的考察:「蝶」と「夢」の融合

「荘子の胡蝶の夢」をご存じでしょうか? 荘子が描いた夢と現実の交錯に見るように、デジタルネイチャーの世界では、現実と虚構、物質と非物質の境界がどんどん曖昧になってきています。AIが進化するにつれて、人間とAIの境界もまた溶け合い、時にそれらの違いが分からなくなる瞬間が訪れるのです。

私たちはこの変化にどう向き合うべきか? 自分とAIとの関係が一体化する未来において、私たちはどのように自分を位置づけ、共に生きていくのかを問う時代が来たのです。

テトラレンマとポストデジタルの生態系

ポストデジタル社会において、「自然」の概念は大きく変わりつつあります。もはや自然はデジタルの中にすら存在するものとなり、私たちは新たな「第四の自然」を生きていると言えるでしょう。この章では、「自然でないが自然でなくもない」という新たな生態系がどのように人間の文化や社会に影響を与えていくのかを探ります。テトラレンマという哲学的枠組みを用いて、この新たな自然がどのように進化し、私たちの社会にどんな影響を与えるのかを深掘りします。

第二章:脱人間中心の系譜

この章では、AI技術がどのように私たちの生活に溶け込み、まるで「魔法」のような存在になりつつあるのかを示します。もはやAIの進化により、私たちは技術と自然の境界が曖昧になった時代に突入しています。AIはもはや人間に似た存在として、私たちの生活の中に無意識に溶け込んでいます。

計算機と道具の未来

従来の「ドラえもん」では、道具が人間の手によって使われ、問題を解決する手段として機能していました。しかし、デジタルネイチャーの時代においては、道具としての計算機が私たちの「スペアポケット」に収納され、物理的な道具を使わなくても、デジタルツールやAIが問題解決を担う時代が到来しています。もはや「ドラえもん」が手渡す道具は不要となり、私たちのニーズは計算機やAIが即座に満たしてくれる世界に変わったのです。

道具の擬人化と機械の進化

「ドラえもん」の道具が擬人化された存在であることは、現代のAI技術にも通じるものがあります。初期のAIはただの道具であり、命令に従うだけでしたが、今では感情を持ち、時には人間に似た判断を下すようになっています。道具と私たちの境界が薄れていく中で、AIとの共生が当たり前となり、道具はもはや使いこなすものではなく、一緒に成長し、共に新たな自然を創り上げていく存在へと進化していくのです。

第三章:マタギドライブとヌルの旅

この章では、デジタルネイチャーの先に広がる新しい世界、マタギドライブをテーマに、未来の展望を描きます。私たちは今、自然の法則を超えて新しい空間を創造する力を手に入れつつあります。デジタルネイチャーの世界では、私たちが物理法則を越えた空間を作り出し、現実を再構築することが可能になります。

「桜並木は秒速5cmで落ちる桜にしたい!」

現代のテクノロジーや想像力を駆使して、私たちは自然の法則に挑戦し始めています。桜の花びらが秒速5cmで落ちるとしたら、物理的な制約を越えて、新しい形の自然が生まれます。デジタルネイチャーの世界では、私たちの想像力が現実の枠を超えて、自然を再創造する力を持っています。

ヌルの旅と興味による研究

「ヌルの森」という新しい世界では、計算機が生み出す現実が広がります。人類はこれまで、狩猟採集から農業、工業社会へと進化してきましたが、今、計算機による「蝶の世界」へと移行しています。ここでは、誰もが新しい自然を創造し、AIやデジタル技術を駆使して未来を形作ることができる時代がやってきています。

人間とシンボルの物化

人間は、シンボルを使って文明を築いてきました。しかし、今やそのシンボル操作がAIによって担われ、私たちは再び「猿」へと回帰し、新たな「今」を生きる存在へと進化していきます。シンボルを手放し、計算の中で新たな自然を創り上げる時代が到来しています。

3. 学生の主体的参加と科学コミュニケーション

この展示の大きな特徴のひとつは、学生たちが主体となって企画・制作に取り組んでいる点です。研究や技術をただ学ぶだけではなく、それらを「どうすれば人に伝わるか」「社会とどうつながるか」を考えながら、展示の内容を自ら構築しています。学生たちは、未来の科学者としての視点を持ちつつ、同時に“伝える側”としての力も育んでいます。

伝えることは、考えることでもある

科学の知識は、それだけでは完結しません。誰かに伝えようとするとき、内容をかみ砕き、どのように表現すれば伝わるのかを自然と考えるようになります。この展示では、そうした「伝えること」を通じて、学生たちの学びがより深く、実践的なものへと広がっていきます。

科学コミュニケーションは、専門的な内容を「わかりやすく、かつ正確に」届けるための技術です。ただ情報を並べるのではなく、視覚的に工夫を凝らしたり、体験を通して直感的に伝えたりする力も求められます。今回の展示でも、そうした伝える工夫も、学生たちの手で丁寧に設計されています。

展示の準備段階から積極的に関わることで、私たち学生は単に研究をするだけではなく、科学と社会を繋げる役割を意識することができています。私たちは、科学者としての専門的な視点を持ちながらも、研究室主宰の落合のように、伝える力や社会的影響力を持つ未来の科学者として成長しているのだと思います。

社会とつながる、小さな実験

大学での研究は、ともすれば内向きになりがちですが、社会とつながってこそ、その価値はさらに広がります。この展示は、私たちにとって、研究と社会を結びつける“小さな実験”の場として機能して欲しいという願いがあります。

これまでも、たとえば2017年の「Yahoo! JAPAN Technology Art #01 ジャパニーズテクニウム展」など、先輩たちは研究成果を社会に伝えるための展示活動に取り組んできました。そうした歩みの延長線上に、今回の展示があります。10周年という節目を迎える中で、私たちはその歩みを引き継ぎながら、新たな視点や方法を加えていきたいと考えています。

「学ぶ」から「伝える」へ

展示の準備に関わることで、学生たちは「学ぶ」ことのその先にある、「伝え、つなげる」ことの重要さを実感しています。研究者としての専門性に加え、伝える力や社会とつながる経験は、これからの科学者にとって欠かせない素養です。学問と社会をつなげる活動を通じて、次の10年に向けて私たちは新たな発見と共に歩んでいくのです。

4. 未来への問いかけと展望

展示を通じて、私たちは過去や現在を振り返るだけではなく、未来をどう創り上げるかを深く考えています。デジタルネイチャーというコンセプトは、単なる技術の進歩にとどまらず、人間と自然の関係を再構築し、未来の社会をどのように築いていくのかを問うものです。私たちが現在生きる社会において、AIやデジタル技術が果たす役割が拡大する一方で、その使い方、そしてその影響をどう受け止めていくべきかが重要な課題となっています。

未来はただ進んでいくものではなく、私たち一人ひとりの意識と行動によって形作られていきます。技術が急速に進化する中で、私たちはその進化をどう活かし、どのような社会を目指すのかを考えなければなりません。デジタルネイチャーという新しい自然のかたちが示す未来のビジョンは、私たちがどのように自然と共生し、テクノロジーを活用して社会をより良くしていくかの指針を提供してくれます。

この展示を通じて、来場者の皆さんに「未来をどう創るか?」という問いを投げかけ、それぞれが自分自身のビジョンを描くきっかけにしていただければと思います。今、私たちが生きる時代は、未来を切り開くための重要な転換点に立っています。その先に何が待っているのか、それは私たち自身がどう選択し、行動するかにかかっています。展示を訪れた皆さんが、その一歩を踏み出す勇気を持ち、共に未来を創造する仲間としての意識を持つことができれば、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。

5. 最終日:スペシャルトークイベント

展示の最終日には、特別なトークイベントが開催されます。このイベントでは、「ポストAGI時代の人類」について、重要なゲストを迎えてのディスカッションが行われます。AGI(人工一般知能)の進化とその影響について深く掘り下げ、私たちの未来をどう考えるべきかを議論します。

トークテーマ:「ポストAGIの人類」

AGIが進化することにより、私たち人類がどのような役割を担っていくのか、その問いは今、私たちの最も重要な問題の一つとなっています。AIが私たちの生活の中で役立つ道具を超え、思考や意思決定、さらには感情的な側面にも関わっていく時代に突入しています。では、AIと共生し、共に未来を築くために私たちは何をすべきか? AGIがもたらす新たな社会では、私たち人類がどのように自らを位置づけ、進化していくべきなのか? それは、私たち一人ひとりにとって、今後の生き方を決定づける重要な問いです。

登壇者:安宅和人氏(慶應義塾大学 環境情報学部 教授) / 落合陽一(筑波大学准教授 / デジタルネイチャー研究室主宰)

ゲストとしてお迎えするのは、古くからDNGと親交のある慶應義塾大学の安宅和人教授です。安宅教授は、AIやデータサイエンス分野での研究と教育の第一人者であり、企業戦略にも精通しています。今回のイベントでは、AIと人類の未来について深い洞察を提供してくださいます。そして、落合陽一も登壇し、デジタルネイチャーというテーマのもと、テクノロジーと人間の共生をどのように実現するかについて語ります。

このディスカッションは、テクノロジーと社会の未来に関心があるすべての方々にとって貴重な機会です。展示会場では、実際に展示された作品とともに、ポストAGI時代における人類の進化について真剣に考える時間が提供されます。AGIの進化とその未来に対する問いを、安宅教授と落合がどのように展開するのか、非常に楽しみな内容となっています。

来場者限定リターン:トークイベントの前方エリア着席観覧とライブ配信

このトークイベントは、展示会に参加した方々にとって貴重な学びの場となります。さらに、特別なリターンとして、前方エリアでの着席観覧や、現地に来られない方々にはライブ配信視聴など、支援者限定の特典もご用意しています。トークイベントを通じて、未来の社会とテクノロジーに対する理解を深め、展示とともに、知識と感動を共有する時間となることでしょう。

さいごに

この展示は、ただの過去を振り返るだけでなく、未来へのビジョンを共に描く場として、来場者にとって非常に意義深いものです。デジタルネイチャーがもたらす変化とその先に広がる可能性について深く考えることができるこの展示を、ぜひ多くの方々に体験していただきたいと思います。未来の社会において、技術と人間がどのように共生し、新たな「自然」を作り上げていくのか——その答えは、私たち自身の手の中にあるのです。

引き続き、クラウドファンディングのご支援も含め、みなさまの応援をよろしくお願いいたします。 支援してくださった方は「#シンギュラってコンヴィヴィ展」をハッシュタグにつけて拡散していただけると助かります! 展示に関する今後の活動レポートもお楽しみに!

ギフト

5,000円+システム利用料

サンクスメール

●サンクスメール

●寄附金受領証明書

●展示会場にお名前掲載(希望制)

==

寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。異なる情報を希望される場合はメッセージ機能にてご連絡ください。

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年10月

10,000円+システム利用料

トークイベントのオンライン配信+対談アーカイブ動画視聴権

落合陽一と安宅和人氏との対談イベントが開催されます。実会場ではなく、オンラインでのライブ配信にご参加が可能です。支援者様限定でイベント後1週間のアーカイブ視聴をご利用いただけます。

※トークイベントは6月2日13時から15時まで実施を予定しております。

●サンクスメール

●寄附金受領証明書

●展示会場にお名前掲載(希望制)

==

寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。異なる情報を希望される場合はメッセージ機能にてご連絡ください。

- 申込数

- 44

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年10月

5,000円+システム利用料

サンクスメール

●サンクスメール

●寄附金受領証明書

●展示会場にお名前掲載(希望制)

==

寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。異なる情報を希望される場合はメッセージ機能にてご連絡ください。

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年10月

10,000円+システム利用料

トークイベントのオンライン配信+対談アーカイブ動画視聴権

落合陽一と安宅和人氏との対談イベントが開催されます。実会場ではなく、オンラインでのライブ配信にご参加が可能です。支援者様限定でイベント後1週間のアーカイブ視聴をご利用いただけます。

※トークイベントは6月2日13時から15時まで実施を予定しております。

●サンクスメール

●寄附金受領証明書

●展示会場にお名前掲載(希望制)

==

寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。異なる情報を希望される場合はメッセージ機能にてご連絡ください。

- 申込数

- 44

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年10月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,891,000円

- 支援者

- 12,298人

- 残り

- 29日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,525,000円

- 寄付者

- 2,849人

- 残り

- 29日

低賃金の新人アニメーターに住居支援し、割の良い仕事を作りたい!

- 総計

- 39人

多領域と未来を紡ぐ「音声コーパス」の継続的な維持・拡大へのご寄付を

- 現在

- 3,270,000円

- 寄付者

- 78人

- 残り

- 35日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,807,000円

- 寄付者

- 310人

- 残り

- 29日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,467,000円

- 支援者

- 1,870人

- 残り

- 38日

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 15日