奈良県に「楽しい発達支援」の実践と研究の拠点を作りたい

支援総額

目標金額 600,000円

- 支援者

- 5人

- 募集終了日

- 2023年3月24日

生きづらさを抱えたこども達の「夢」の実現へ:実践的な学びの場の提供

#まちづくり

- 総計

- 1人

ねこの古都ならサポーター|小さな命に優しい街づくりを目指して

#まちづくり

- 総計

- 53人

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい

#子ども・教育

- 総計

- 11人

制度化に取り残された障害児の為の施設訪問アドボカシー活動

#地域文化

- 総計

- 3人

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

#子ども・教育

- 現在

- 3,478,000円

- 寄付者

- 179人

- 残り

- 28日

障害のある子どもたちの笑顔のために。久美学園修繕プロジェクト

#子ども・教育

- 現在

- 2,677,000円

- 寄付者

- 99人

- 残り

- 7日

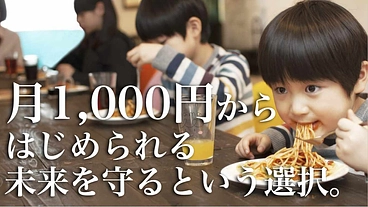

【毎日営業の第三の居場所】地球の子供食堂と宿題Cafeひがしく店

#まちづくり

- 総計

- 62人

プロジェクト本文

▼自己紹介

1958年生まれで特別支援学校教員を定年退職し、児童発達支援の仕事を始めて4年目になります。45年に渡り、障がい児の発達支援にライフワークとして取り組み、多くの理論が技法を学び、実践に取り組んできました。その間に臨床動作法のS.V.や音楽療法士、臨床発達心理士などの資格を習得し、学校とは別の独自の実践会や勉強会も多数開催してきました。

自分の実践を振り返ったときに、学んできた技法を実践するために、子どもたちに我慢や努力を強いること、辛い思いをさせることもあったと思います。特にTEACCHやABA、抱っこ法などでは、多くの成果を上げることができた反面、自分の未熟さから子どもの思いに目を向けないで進めたしまったと思うことも多かったです。

児童発達支援の事業所を開設し、これまで経験したことのないような様々な問題や課題と直面してきました。その状況の中でも大切にしていきたいと思っていたことが「子どもたちが生き生きと楽しく成長・発達していけること」でした。専門的技法や理論に囚われず、「丁寧なゆっくりした子育て」という視点で支援の方法を見直していくことでした。

「こちらの画像は、関西発達臨床研究所より許可を得て掲載しています。」

今にしてやっと、「楽しい発達支援」の扉を開くことができました。子どもたちが大好きな遊びを思う存分経験していくことが、子どもたちの確かな成長を促し、生き生きとした人生の基盤になっていくのだと言うことがわかりました。

子どもたちが生き生きと自分の力を発揮して遊んでいる姿は、保護者や支援者にとっても嬉しく楽しい物になります。好きな遊びを通して非認知能力が育ち、それが認知能力の育ちにもつながり、心豊かな全体的発達を生み出していきます。今は毎日、この楽しい発達支援に取り組んでいます。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

これまで自分が発達支援に取り組む中で、子どもに我慢や強要を強いるときに、いつもこれでいいのかという疑問がありました。我慢できるまで妥協しないで待ったり、時にはこちらのプログラムを進めるために、強引に課題に向かわせようとしてきました。その気がないのに、こちらの都合にあわさせようとするときの難しさは、多くの方が経験されているのではないかと思います。自分なりに本人の気持ちや思い、興味ややる気を育てていくことの大切さを感じていたのですが、「非認知能力」という言葉との出会いが自分の考え方を一変させてくれました。

「非認知能力」とは、興味や好奇心、意欲や頑張りぬく力、忍耐力などといった数値化できない力とされています。この力の育ちが将来の生き方や生活を豊かなものにしていくという考え方が紹介されていました。そしてその力は、子どもたちの自発的な遊びを通して育っていくものとしてまとめられていました。その時、自分が大切にしようとしていた力は「非認知能力」なんだと気づきました。

「こちらの画像は関西発達臨床研究所より許可を得て掲載しています。」

そこから児童発達支援の進め方を大きく見直し、遊びを通して「非認知能力」を育てていけるような取り組みを模索してきました。子の実践を3年間、見直し検討を重ねながら続けてきて、昨年はその理論をまとめた「家庭から始める発達支援プログラム」を作成することができました。

この取り組みの結果、子どもたちは生き生きと参加できるようになり、好きな遊びの中で好奇心や意欲、我慢する力だけでなく、対象を理解する力や自分で工夫する考える力、遊びを進めるための体の使い方や操作力の向上、周りの人との穏やかな関係をつくりあげることなど、多くの成果が当たり前のようにみられるようになりました。それに伴い、保護者や支援者の表情も穏やかで楽しみに満ちたものへと変化していきました。 入所当時は自傷行動や他傷行為、強いこだわりや多動、チック症状や緘黙など、様々な課題や問題を多くの子どもたちが抱えていました。今はその行為が問題となるような子は一人もいなくなりました。課題や問題に直接対応するようなアプローチがない中で、その課題を子どもたちが自分で乗り越えていく姿に驚かされました。

私たちの実践は、こうした課題、問題を解決することが目的ではなく、子どもたちが遊びを通して生き生きと生活できるようになることが大きなねらいです。それは、保護者かかかわる人たちの負担を軽減し、楽しい発達支援を実現させるものでした。

この方法をさらに研究し、「楽しい発達支援」を通して、子どもたち、お母さんたち、先生たちなど、かかわるみんなが生き生きと支援していけるような形を考えていきたいと思っています。そのために、新たに研究実践の場を作っていくことになりました。是非ご支援をいただき、自分たちの夢を実現させていきたいと思います。よろしくお願いします。

▼プロジェクトの内容

奈良県に「楽しい発達支援」の実践と研究の拠点を作りたい。

事業の3本柱

1,遊びや遊び方の実践研究

「非認知能力」を育てていくために、どんな遊びや遊び方が必要なのかを考えます。

プロジェクトの資金を利用し、より効果的な玩具や教材をそろえたり、開発します。

また、遊具などの環境整備も行っていきます。

2,自作の玩具、教材の制作と販売

よいものを広く活用していただくために、自作した玩具や教材などを紹介し、必要な方に

は販売できるようにします。それがないためにやりたくでもできないを減らし、やってみ

ようと思った時にできる環境づくりに取り組みます。

プロジェクトの資金を利用し、自作のために必要な工具や機材を購入します。

3,研修会の実施

オンライン研修や、各地に出向いての研修会を実施し、広く「楽しい発達」の進め方につ

いて学んでいける機会を作っていきます。研修会を通して自分たちがまだ気づいていない

ニーズや課題を把握し、さらに研究を進めていく材料とします。1年の研究を研究誌とし

てまとめ、希望される方に販売していきます。

プロジェクトの資金を利用して、オンライン研修や研究に必要な物品の費用として活用さ

せていただきます。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

プロジェクトそのものは、これまで進めてきた取り組みを発展、拡大させていくもので、確実に進めていけるものです。ただ、次の展開に進むためには、これまでにない費用が必要となります。今回のプロジェクトにご協力いただき、「楽しい発達支援」が広がり、困っている子どもや家庭がなくなり、「楽しい生活」につなげていきたいです。ご協力よろしくおねがいします。

- プロジェクト実行責任者:

- 高橋浩

- プロジェクト実施完了日:

- 2023年8月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

楽しい発達支援を実施するための拠点の確保と必要な備品整備(30万円)、発達支援のための理論や進め方に関する書籍の発行とデータディスクの作成(22万円)を行います。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

大学入学時より障がいのある子どもたちの支援にかかわり始め、特別支援学校教員を経て児童発達支援の事業所を開設いたしました。45年にわたる実践活動を通してたどりついたのが、「楽しい発達支援」の考え方と実践方法です。 現時点での成果を本にまとめるとともに、これからさらに実践研究を進めていくための活動基盤を作っていくことにしました。どうぞご協力よろしくお願いします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円+システム利用料

感謝のメールと「楽しい発達支援」解説動画URL

感謝のメールと楽しい発達支援について解説したyoutube動画のURLをお送りします。なお、感謝メールと動画のURLはすべてのリターンに含まれています。

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

2,000円+システム利用料

家庭から始める発達支援プログラムベーシックガイドPDFデータ版

楽しい発達支援の基本的考え方、進め方をわかりやすくまとめた書籍のPDFデータ版です。メールの添付ファイル、またはダウンロードにてお届けいたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

1,000円+システム利用料

感謝のメールと「楽しい発達支援」解説動画URL

感謝のメールと楽しい発達支援について解説したyoutube動画のURLをお送りします。なお、感謝メールと動画のURLはすべてのリターンに含まれています。

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

2,000円+システム利用料

家庭から始める発達支援プログラムベーシックガイドPDFデータ版

楽しい発達支援の基本的考え方、進め方をわかりやすくまとめた書籍のPDFデータ版です。メールの添付ファイル、またはダウンロードにてお届けいたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

プロフィール

大学入学時より障がいのある子どもたちの支援にかかわり始め、特別支援学校教員を経て児童発達支援の事業所を開設いたしました。45年にわたる実践活動を通してたどりついたのが、「楽しい発達支援」の考え方と実践方法です。 現時点での成果を本にまとめるとともに、これからさらに実践研究を進めていくための活動基盤を作っていくことにしました。どうぞご協力よろしくお願いします。