有明海調査へのご支援、ありがとうございました!

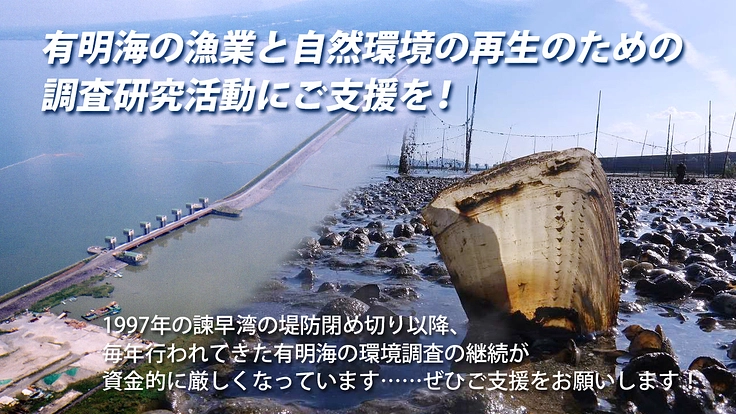

有明海漁民・市民ネットワーク(漁民ネット)によるクラウドファンディング「有明海の漁業と自然環境の再生のための調査研究活動にご支援を!」にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

今回のクラウドファンディングでは、READYFORのサイト上で24名の方にご協力いただき、合計162,000円の支援金が集まりました。このうち60%を2025年2月13日付で有明海保全生態学研究グループに寄付いたしました。20%は有明海漁民・市民ネットワークの活動費用に、残りの20%をクラウドファンディングの必要経費に充当させていただきます。

1997年の諫早湾の干拓堤防閉め切り以来、有明海保全生態学研究グループが毎年続けている有明海や諫早湾の底泥/底生動物調査は、今年も6月に行われる予定です。今回の寄付はこの調査研究の充実のために役立てられます。今年の調査の結果は一般向けの記事として漁民ネットの会報「漁民ネット通信」やホームページなどに掲載し、ご支援いただいたみなさまにもお知らせいたします。

また、漁民ネットでは2025年12月20日に「漁民ネット通信」の号外を発行し、有明海の漁業の厳しい近況を伝えるとともに、今回のクラウドファンディングの告知も行いました(下写真)。この発行・発送費用の一部に、今回の支援金を充当します。

これまでの有明海保全生態学研究グループの調査研究によりますと、有明海や諫早湾では年々底生生物が減少し、それを餌としている魚類の漁獲も減少しています。また、2022年度、2023年度は、赤潮による被害で養殖ノリの生産量が平年の6割程度の大凶作となり、今年(2024年度)も平年の6割程度という現状です。

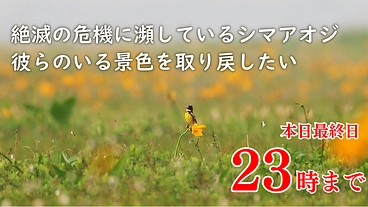

有明海の赤潮増加の要因は、諫早湾の干拓堤防閉め切りによる干潟の減少や海域環境の悪化によって、赤潮プランクトンを捕食する二枚貝が激減したことと考えられています。底生動物である二枚貝の減少は、有明海保全生態学研究グループの調査研究が明らかにしてきたところです。さらに、諫早湾の干拓堤防閉め切りは有明海奥部の潮流の変化や海水の停滞をもたらし、赤潮増加のもう一つの要因となっています。有明海の再生のためには諫早湾の開門による調査や対策が必要なのです。

有明海保全生態学研究グループの調査研究は、諫早湾の開門の必要性を科学的に証明する重要な役割を果たしています。有明海漁民・市民ネットワークもこの調査研究の成果をもとに、国や自治体に対して開門を求める活動を続けていく所存です。みなさまからいただいたご支援は、これらの活動を支える貴重な資金として、大切に活用させていただきます。

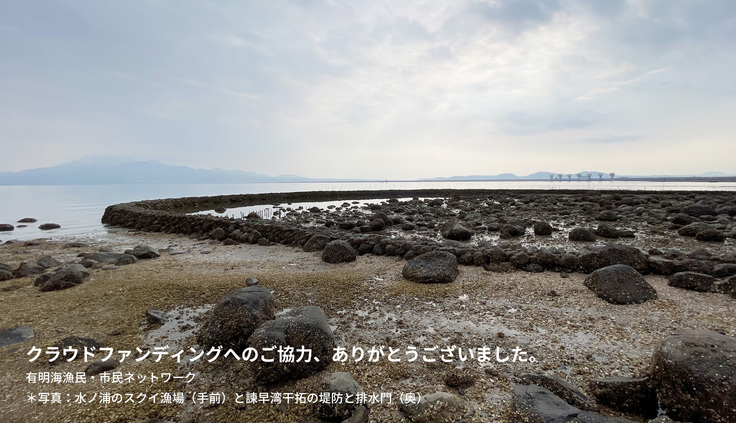

最後に、リターンを「メールでのお礼」にしていただいた皆様にメール添付でお送りした写真を以下に掲載します。

この写真は諫早湾にある「水ノ浦のスクイ漁場」と、諫早湾干拓の堤防や排水門です。手前のスクイ漁場は、石を積み上げた丸い堤の中に潮の干満で魚を導き入れて捕獲する伝統的な漁法のためのものです。奥には重機で岩石を積み上げて作った全長7kmの干拓堤防と排水門が見えます。この干拓事業によって諫早湾では魚や貝がとれなくなってしまいました。小さな堤と大きな堤防、人が作ったものとしてどちらが賢明だったのでしょうか・・・。

今後とも、有明海保全生態学研究グループや有明海漁民・市民ネットワークへの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。