支援総額

目標金額 1,500,000円

- 支援者

- 111人

- 募集終了日

- 2018年6月15日

木屋利右衛門と木屋一族をめぐって 3

戦時下も続けられていた

古舘家の茶の湯の時間

木屋利右衛門について追う古舘六郎は、東京は千代田区一番町に住みながら本籍地である唐津に幾度も足を運びます。実家は二の門。唐津焼を再興する際に尽力した父・古舘九一が建てた家でした。六郎はその家で育ったこともあり、武家の住んでいた城内からあまり足を踏み出さなかったと著書の中で述懐しています。

この家には唐津焼を再興すべく古い窯跡から掘り出した陶片を集められ、まるで博物館のように分類されていたといいます。川喜多半泥子や加藤唐九郎ら高名な陶芸家が全国から集まる、そこはさながら芸術家のサロンのようでした。この下りについてはとても簡略には表現できないので、唐津の洋々閣のサイトに寄せられた古舘九一のお嬢さんであり、六郎の妹であった一力安子の素晴らしい文章をお読みください。

第二次大戦下、昭和十七年の九一の妻の死までの間続けられていた古舘家の不思議な茶会の話。そして、九一の選んだ茶器や設えを描き写す息子である均一の様子。そして、古舘家に集う人たちの発掘に向かうときの高揚した雰囲気。そのひとつひとつの研ぎ澄まされた時間は、おそろしいほどに美しいのです。

そうかと思い当たるのは、やはり戦国武将がいた時代に千利休や古田織部や細川忠興が生きて、茶会に臨んでいた時代のこと。おそらくは当時の陶片がそこにあり、そこには茶坊主といわれた神屋宗湛も、堺の商人である木屋利右衛門もいたのかもしれません。

無意識だったのでしょうか。それともその血を意識していたでしょうか。

萩原井泉水の自由律俳句誌『層雲』を愛読し、古新という俳号を持ち、そして何より茶陶を愛し、唐津焼にのめりこんだ古舘九一。

堺の商人の血が流れている木屋一族が魂だけで対話しているような時間が幻のように浮かび上がってくるのです。

http://www.yoyokaku.com/sub7-29.htm

http://www.yoyokaku.com/hurutachikuichi.htm

この方の文をお読みいただければ、現代に生きておられたとは思い難い、品格が真っすぐに伝わると思います。

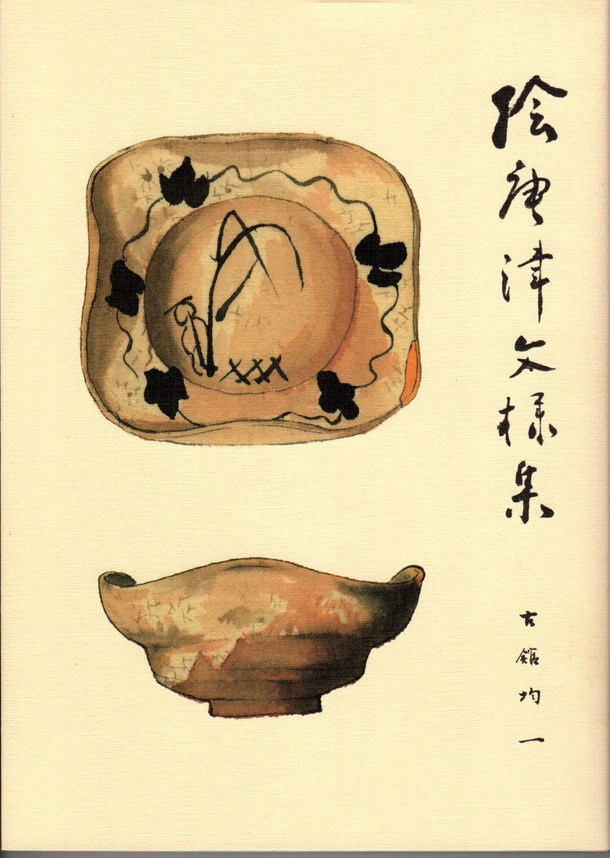

この文章がきっかけとなったのでしょうか。ポニーキャニオンの村多正俊さんのご尽力で古館均一『絵唐津文様集』(里文出版)が出版されております。

古新庵所蔵の発掘破片、伝世品などを写した絵、モノクロであってもとろりとした肌にふれたくなるような茶碗にぐい吞みが並びます。

一力安子の手で書かれた『父と子の物語~あとがきにかえて~』は必見もの。

古唐津はもちろん唐津焼に興味のある方はぜひ手にしていただきたい本です。

平成22年出版 問い合わせ先 03-3352-7322 5250円

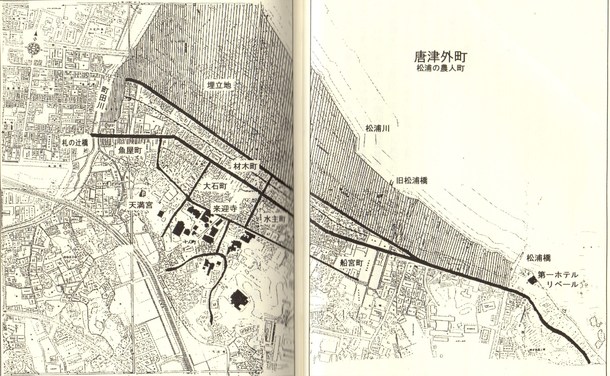

木屋利右衛門の暮らした外町の唐津

さて、古舘六郎が唐津に帰省するといつも泊まっていたのは当初シーサイドホテルでした。

しかし、妹・一力安子の薦めであるときから松浦川の向かいにある第一ホテルリベールに泊まるようになります。そこは以前、木屋の別荘があった場所でした。古舘はここに泊まって初めて唐津を、おそらくは堺の商人・利右衛門の見た往時の唐津を思わせる景色と出会います。

今はもうない唐津茶屋

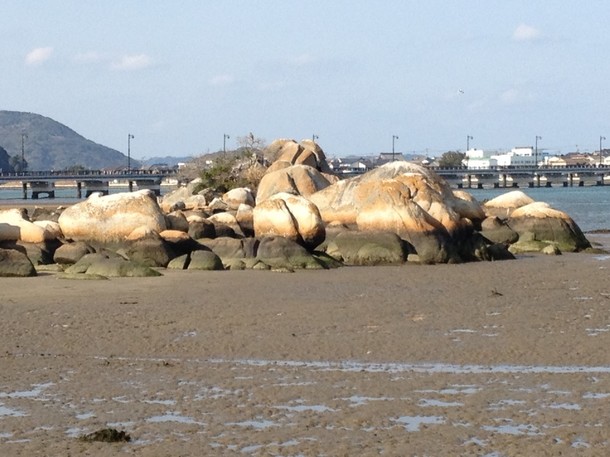

この近くには波多三河守親が秀吉を歓迎するために唐津茶屋を作って眺めたといわれる佐用姫岩があります。

「この佐用姫岩から松浦川に沿って西へ向うと、二本の大通りが並んで走る。左が船宮町・水主町・大石町・魚屋町・右が材木町である。魚屋町から枝川である町田川に突き当たるところに、札の辻橋があり、ホテルから札ノ辻まで一・二キロ、これが唐津の下町の全長である」

この記述を見ているうちに数年前、佐用姫岩から西へ向かう道を歩く道すがら東町に住む人に聞いたことを思い出しました。佐用姫岩より下流にある岩のことをその人は「えびす岩と呼ばれている」といったのです。

このえびす岩と戎島浮上の文字が幻のように重なって思い起こされました。

堺の商人は戎島を懐かしんでそう呼んでいたのではないか。

もちろんこれもまたわたしの妄想ではあります。

ルイス・フロイスも驚いた

幻の巨大都市・名護屋

当時、木屋利右衛門が船で運んでいた木材で建設していたであろう名護屋城下の城と陣の屋敷の描かれた肥前名護屋城図屏風が名護屋城博物館に所蔵されています。この屏風はネット上ではお借り出来ないということ。佐賀県立名護屋城博物館の松尾さんのご尽力により博物館の紹介のVTRにちらりと屏風が出てくるのでリンクさせていただけることになりました。半年ほどで出来た全国各地の武将が集まる陣跡と名護屋城のある十五万人都市。どのようなものか垣間見ることができるでしょう。

屏風の下ほどにあるのは安宅船。江戸時代になると船の大きさは千石以下に規制されますが、その当時の安宅船は五百石から二千石。鉄板でおおわれていた最強の軍船だったそうです。その模型も博物館に展示されています。

9月28日~11月11日にはこの肥前名護屋城図屏風をめぐり『肥前名護屋 幻の巨大都市』という展示が行われます。10月28日には奈良大学文学部の千田嘉博教授の講演会もあるそうです。木屋利右衛門の生きた戦国時代の名護屋はどのような都市であったのか、ぜひお運びいただいてご覧いただければ幸いです。

http://saga-museum.jp/nagoya/exhibition/

リターン

3,000円

感謝の気持ちを込めたメッセージ

・感謝の気持ちを込めたお手紙をお送りします

- 申込数

- 48

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年7月

10,000円

唐津の建築遺産をお教えします

・唐津建築遺産 MAP Ⅰ・Ⅱ (支援者名簿付き)

・お礼のお手紙

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年7月

3,000円

感謝の気持ちを込めたメッセージ

・感謝の気持ちを込めたお手紙をお送りします

- 申込数

- 48

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年7月

10,000円

唐津の建築遺産をお教えします

・唐津建築遺産 MAP Ⅰ・Ⅱ (支援者名簿付き)

・お礼のお手紙

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年7月

能登半島地震で全壊した須須神社奥宮|再建を叶え、ミホススミ神に光を

- 現在

- 1,240,000円

- 支援者

- 44人

- 残り

- 55日

佐賀・呼子| 甚六サウナ・ホテルなど続々開業!鯨をしるべに町を興す

- 現在

- 3,635,000円

- 支援者

- 31人

- 残り

- 29日

コウノトリと共に生きる郷づくり~環境保全プロジェクト~

- 現在

- 29,000円

- 寄付者

- 5人

- 残り

- 35日

消滅寸前・住民3人の秘境|心と身体を整える「雲隠れの里」に再生へ

- 現在

- 7,779,000円

- 支援者

- 228人

- 残り

- 19日

丸岡城下に新たな歴史を 日向御前・国姫の顕彰モニュメントを未来へ

- 現在

- 6,320,000円

- 支援者

- 78人

- 残り

- 19日

開湯400年!お客様を温かくお迎えする歓迎標のリニューアルに挑戦!

- 現在

- 4,495,000円

- 支援者

- 233人

- 残り

- 22日

豪雨災害で崩壊した参道修復を。重要文化財・舟城神社を未来へ繋ぐ。

- 現在

- 4,165,000円

- 支援者

- 65人

- 残り

- 8日