支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 256人

- 募集終了日

- 2025年11月18日

【特別対談】「土から生える 2024」を振り返って (プロジェクトページより再掲)

クラウドファンディングは本日11月18日(火)23時 終了となります。

皆様のお陰様でここまでやってくることが出来ました。

本当にありがとうございます。

改めてこの図録にかける想いや開催のきっかけとなった裏話を

対談を通じて知っていただけましたら幸いです。

プロジェクトページの最後に記載していた対談を再掲載。

内容もアップデートしておりますので、是非ご一読ください。

ネクストゴールを達成したい。皆さんからいただいたご支援を背に

ラストスパート、最後の最後まで駆け抜けたいと思います。

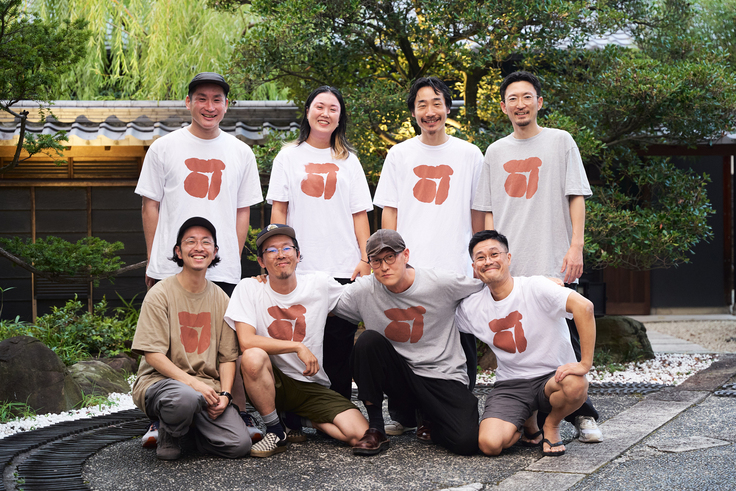

土から生える実行委員長 水野雅文

<特別対談>

「土から生える 2024」を振り返って

水野雅文(実行委員長)× 伊藤達信(副実行委員長)

2024年の「土から生える」の良さはどこにあったのでしょうか?

伊藤:キュレーションに関して言うと、出展作家の方々がいわゆる「芸術祭でよく見る人たち」ではなく、同時に「やきもの人たち」だけでもないという絶妙なバランスが特徴だったのではないでしょうか。これは伝わりづらい部分もあるかもしれませんが、根本的には2008年から変わらないまま、2024年はより広がりのあるものになっていたと思います。

水野:参加してくださった出展作家の方々は本当に魅力的で、それはこの企画の前提ですよね。この地域には歴史的にも、産業的にも、表現としても多様な背景と魅力がある。ただ顕在化していなかった。それらを、出展作家の方々が丁寧に掘り起こして、表現して、アートの力で届けていってくれた。

伊藤: あとは高田地区にせよ、下石地区にせよ、いつなくなってもおかしくない場所だった。唯一残っていた2008年の坂田和實さんの展示もいつ撤去されてもおかしくない状況だったし、そういう中でギリギリ間に合ったような感覚があります。 16年前、展示が終わった瞬間に壊されてしまった場所もあるくらいなので。時代の変わり目だし、コロナ禍もあって変化のスピードが早くなっているから、産業遺産的な場所であってもどんどん失われていく中で、作家のみなさんの展示とともに記憶に残すことができた。

―他の芸術祭との違いとは?

伊藤:「やきもの」という明確な文脈があるのは大きな特徴であり、特殊性ですよね。下石地区は伊藤慶二さんという作家の作品であると同時に、やっぱり空間の存在なくしてはありえない展示だった。いわゆるアートのインスタレーションとも違うし、もちろん作品は作品として成立しているのだけれど、同時に空間とも響き合っている。内田鋼一さんの作品もだけれど、それは慶二さんや内田さんの作家としての力量あってこそだけれど空間の影響も大きかった。それに桑田卓郎さんは普段とはまったく別の展示だったけれど、あれは桑田さんが地元の作家で場所の文脈を理解していたからこそ、あえてあの展示になった。それは今回のプロジェクトにとって非常に大きなこと。有名作家を外から連れてきて何とかしてもらうというのはと違う、場の力の強さを感じられるものじゃないかな。土地を知ることにもなるし、それも一つの目的だと思っています。

水野:この地域にこれだけ魅力的な場所がある、面白い人たちがいることを伝えていけば、それが自然と「土から生える」にしかない魅力になると感じているんです。いま世の中にはいろんなイベントがあるけれども、この場所だからこそ、ここに住む人たちだからこそ、という特殊性があるから、「土から生える」の価値が生まれて、他の芸術祭との違いが浮き彫りになるような気がしています。

―そもそも2人はかなり前からつながりがあるんですか?

水野:最初に出会ったのは2016年かな。自分が前職時代に企画したグループ展があって、そこに伊藤さんが来てくれたんですよね。その何年か前に伊藤さんは多治見に帰ってきて「スペース大原」というギャラリーを継いでいたんですが、その存在は知っていて「多治見にこんな場所あるなら、帰ったら行かなきゃ。」と思っていたんです。なかなか時間も取れずに月日が過ぎていたら、伊藤さんがふらっと展示に現れた。そこからすぐに仲良くなりましたね。しかも、父親同士が同級生だったということも後から分かり。それもあっていずれ一緒に何か多治見でやりましょうと話していた。

―お互いのお父さんが2008年の土から生えるに関わっていたんですよね。

伊藤:保育園から幼なじみでした。瑞浪市釜戸町で。

水野:伊藤さんのお父さんが「土から生える」に関わったのは安藤さんからのお誘いですかね?

伊藤:安藤さんか高橋さんのどちらかから声がかかったんだと思う。2008年の瑞浪だと大川採土場での展示や田中泯さんの場踊りには父親が関わっているんだよね。「クレの小屋」を作る人を集めるのもやっていた。

水野:自分の父は瑞浪市長として関わっていたけど、当時はそのことを知らなかった。自分は20代前半で「ギャルリ百草」「やぶれ傘」「陶林春窯」の存在は知っていたけど、そんな企画が地元で行われている事を知る由もなかった。

伊藤:自分も話を聞いてはいたけれど、日本にいなかった。図録ができてから展示の内容を知ったくらいかな。

―「土から生える」を最初に知った時はどう感じたんですか?

伊藤:僕は父親から苦労話も聞いていました。会場はなくなってしまうし、「クレの小屋」を見せて欲しいと何度もお願いしたけれど無理だと言われて。危うい状況の中で辛うじて成立した部分があると感じていた。

水野:多治見に戻ってきたころは、「土から生える」よりも「フェスティバルFUKUSHIMA in Tajimi!」や「カレーと音楽と器の祭典 摩咖摩咖」の方がぼくの中で存在として大きかった。 やっぱりリアルタイムだったしインパクトがあったかな。自分の中で文化に対する意識はまだそんなになくて。当時はクラブに入り浸っていて、野外フェスやマーケットイベントが増えてきてる時代だったから、多治見でもそういうイベントができるじゃん!みたいな。「土から生える」は時代的な距離感もどこか遠い存在だった。

まちの変化と、日々のつながりから2024年の実現に向かう

―どこで「土から生える」を復活させようというスイッチが入ったんですか?

伊藤:「フェスティバルFUKUSHIMA in TAJIMI!」の時は、商店街の玉木酒店さんや安藤さん、森北伸さんもいろいろと尽力してくれたけれど、みんなで一緒になって継続的に何かをやる感覚とはちょっと違う部分も正直あって。そこから2022年に「土から生える」の復活を目指して会場を見に行ったりしたけれど、まだ具体的に動き出しそうな雰囲気はなかった。

水野:視察をして、単純に「すごい...」と思ったけど、本当にやるの?という感じだった。ちょっと様子を見てみようかなって。みんなワクワクはしていたけど……。

伊藤:あの時に水野くんが「やりましょう!」って言っても、きっとまだ進まなかったよね。2、3年前だったらみんなの反応もそこまでなかったはず。

水野:安藤さんたちにもそれは話していた。でも、そこから安藤さんが「土から生える」というフレーズを再び使い始めた。安藤さんが言葉にしてくれたことによって周りはザワッとした。その当時の岐阜県現代陶芸美術館の学芸員さんだったり、身近なところでザワザワし始めた。でも、あの時は「いま」じゃなかったんだよね。

伊藤:まだ少し早かった。

水野:そんな中で、ギャルリ百草での「土から生える」を振り返るトークイベントもみんなで聴きに行った。あらためて安藤さんや高橋さんとも話してみたけど、その時にはまだぼくらの気持ちもちゃんと伝わってないし、向こうもどう思っているかよく分からないという距離感を感じた。そこで一回潜るわけ。そこから急浮上したのが2024年2月。

―セラミックバレーのシンポジウムですね。

水野:ぼくも一回潜ったけれど、別にやらないと決めたわけでは決してなかった。「土から生える」を復活させたい想いがある一方で、どう理解してもらったらいいんだろうとずっと考えていて。そんなとき、自分が企画することになったトークイベントがあって、セラミックバレー協議会のチェアマン・笠井政志さんが安藤さんとのトーク中に事前打ち合わせになかった土から生えるの【復活】について切り込んだ。それが結果的に良かった。

―その時は驚いた?

水野:笠井さんと裏では喋っていたんですよね。今回のトークイベントを経て「土から生える」の開催にこぎつけたい、という筋書きを。トークの中でそれぐらいの話題は出てくるだろうと思っていたら、そしたら笠井さんのテンション上がったその場の勢いで、復活開催することに対して安藤さんに「うん。」と言わせた。自分からすると本当にびっくりだった。だから、あれは本当に大きな出来事だった。

伊藤:その時の大きな流れがあって、個人的にもそうだし、まちとしてもお店ができたり、人が移住してきたり、元々住んでいた人たちも動き始めて、何かが起こる土壌ができていた。そしてそれぞれが単独で活動していたのが徐々につながってきていた。みんなの関係性ができてきたちょうどいいタイミングの中で、あのトークイベントがトリガーとなった。

―トークイベントから半年ちょっとでみんなの気持ちが入っていったのは何故だったのでしょうか? 半年で実現できたことも、あのクオリティのものが届けられたことも、ある種、奇跡的だと思えるほどです。

伊藤:逆に短い準備期間だったからこそ、できた部分もあると思いますね。きっと、そういうものをみんなもどこかで求めていた。例えば、ギャラリーやショップは、基本的に個人のビジネスなんだけれども、やっぱりこの周辺の人は個人であると同時に地域のという意識が分かち難くあるわけですよね。自分たちのビジネスがうまくいけばそれで良いという考えにはならない。自分たちに利益が来るのは地域が成り立ってから、初めて個人のところまで降りてくる。一時的にはもちろん売れる・売れないはあるかもしれないけれど、それだけだと持続性がない。

―なるほど、地域に対する意識ですね。

伊藤:作家との距離感も、東京と多治見では全然違う。もっと近いというか、単なるビジネスパートナーだけじゃない。同じ地域に住んでいるし、学生時代から知っていて、彼らの今後のキャリアをどうするのかというところまで考えている。そういった距離感の中でやっぱりそれぞれやりたいことがあって動いているけれど、みんなで一緒になって何かをやる機会はあまりなかった。もう少し長いスパンで、自分たちに近いところでみんなが協力して何かを実行できるプラットフォームを求めていた。

CCC(CERAMIC VALLEY CRAFT CAMP)もそういう部分はあると思うけど、基本的には数日のイベントじゃないですか。より一層地域に寄ったものがやりたいという思いが漠然とあったと思う。そのスイッチが笠井さんの一押しで入った。安藤さんも、大変だったからやりたくない気持ちもありつつ、復活自体を望んでいなかったわけじゃない。ただ大変だったから自分主導でやるのはちょっと…というところで、笠井さんが後押しをしてくれた。安藤さんの中にやりたいことはいっぱいあるからアイデアが出てくる。みんなもいろいろ考えていたことがあるから、それぞれが乗っかってきたらスピードがだんだん加速していったんじゃないかな。

それまで飲みに行ったり集まったりする機会はあったにせよ、一緒に何かをやれる第三者的な場所はなかった。もう少し大きなプラットフォームとして継続性のある活動をできる場所を、みんながどこかで求めていた。

―行政が地域を起こしたためにアートイベントを実施する文脈とは全然違いますよね。

伊藤:「土から生える」は、そもそも内容がすごく特殊なもので、やきもののまちの企画でありながら、そこだけに頼らない。展示場所はやきものに関わっているけれど、出展作家にいわゆる陶芸家という人は少ないわけです。そういう特殊性もあるから逆に入りやすかったのかもしれない。もちろんわかりにくい部分もあったかもしれないけれど、それをみんなで学びながら進めた。実際に設営を始めたら作家との距離感も通常よりも近かったと思うし、運営側にものを作る人たちが多かったので設営能力もすごく高くて、一般的な芸術祭とはまったく違う動き方だったと思います。

―水野さんは何故やれたと思いますか? 曖昧で危うさを持った組織が半年で芸術祭を開催できた理由について

水野:そこに関しては、ほとんど伊藤さんが言った通りだと思う。細かい部分をいろいろ話していくなら、やっぱりCCCは外せないと思う。これまで地元にはなかった新しいクラフトイベントを立ち上げて、地域との関係を作ってきたからという自負はある。土から生えるでどこの場所を使うか最後の最後に決めることが出来たのは、自分の中でこれまでの経験が確かな手応えとしてあった。数年間、地域の方たちとともにCCCという大きな規模のイベントをみんなでやってきたおかげなんじゃないかと。

セラミックバレー協議会を通じて若手の存在が地域に少なからず認知されていたことは大きい。いきなり何の実績もなく「新町ビルを運営しています。2008年の図録を持っていって、復活させたいんです!」と言ったところで、自分達の信用も経験もないし、前回が16年前のことだからなかなか分かってもらえなかったと思う。でもCCCで頑張っている水野さんならと話を一回は聞こうとしてくれたし、市長や商工会議所の会頭とも関係を持てていたからこそ皆さんが開催を前向きに受け止めてくださりヒントをくれた。

その上で開催までの期間は限られていて、もうここでどうにかするしかないという背水の陣だったからこそみんなが本気になれた。今いるメンバーは「やらない・やれない」がない人たちばかり。「やるって言ったからにはやる」という人しかいなかった。全員そう。冷静な意見は言ってくるけど、「やるか・やらないか、どっちですか?」と聞いたら「まあ、やるけど」って人しかいない。笑

―確かに。笑

水野:場所をお借りするときも大変だったけど、本当に色々な人が協力してくれて何とかなった。

伊藤:ものすごく親切な人ばかりだったよね。

水野:水野くんの人柄じゃない?ってみんなが冗談で言ってくれるけれど、それはラッキーだったという話で。全部のことが恵まれてたよね。今となってみれば、自分たちでやったという感覚よりも何かのおぼしめしに近いものでやらせてもらえた感覚があるかもしれない。ドラマチックなことを言うと、亡くなられた坂田さんに見られているのかなという感じもする。

伊藤:そうだね。

水野:だって、あんな場所が16年そのまま残っているなんて、普通に考えたらありえないよね。坂田さんの作品が残っていた時点でもうやるしかないと思った。

―視察の時も前向きな気持ちが少しはあったはず。でも、いまの話聞くとその時は、2008年と精神的に距離があった。しっかり興味を持てたのは何故だったんでしょうか。

水野:いろんな人との関係がそうさせている部分もあると思うので、一つずつ説明させてもらうと、まず自分と伊藤さんの関係が少しずつできていったわけです。2019年から毎年開催している内田輝さんの演奏会もひとつのきっかけ。多治見の中で文化的な活動を一緒にやれていたし、お互いの状況に左右されずに毎年続けていこうと。ほぼ同じタイミングで新町ビルも始まって、新町ビルの中では過去に一度だけ伊藤さんに月見茶会をやってもらったこともある。これがまず一つ目の流れ。

次に「土から生える」にたどり着くまでのもう一つの流れが、新町ビルを一緒に運営する花山和也くん、ライターの笹田理恵さんたちとの関係だね。新町ビルができたことで一緒に小さなイベントや展示を含めて街中で開催するようになった。そんな中から自分たちでも何かやろう、もっと広い意味で世の中に訴えられるようなことやれるんじゃない?という視点から作家や個人店を巻き込んでCCCが生まれ、大きなイベントを運営できるようになった。

それからセラミックバレー協議会。地域のすべてを網羅していくべきだという考えがある中で、笠井さんと井澤さんにとって足りないピースが安藤さんだった。どう結びつけていけばいいんだろうと自分の中で考えていた。

―なるほど。さまざまな文脈が重なるわけですね。

水野:もう一つ、安藤さんと自分のとても個人的な話がある。安藤さんのことを尊敬しているし、地域にとってすごく必要な人で、いろいろ学びたいと思っている中で、安藤さんにとって欠かせない存在が古道具坂田さんだった。しかし、坂田さんが亡くなられて、安藤さんが相当落ち込まれているときがあった。そこから安藤さんと自分たちが何かできることはないかと思って考えたのが「土から生える」の復活だった。坂田さんの遺伝子は残っているし、安藤さんを慕う人も増えている。だから自分たちと一緒にやりましょうと。この4つの話の流れがあって、今回のタイミングで全て重なった。

いろんな活動をする中で「土から生える」への興味はどんどん膨らんでいくわけですよ。やっぱりすごかったんだなって。「土から生える」は今やるべきじゃないか?という思いがあったから、当時の図録を安藤さんからまとめて買わせてもらったり、お願いして2008年の開催地を一緒に見に行ったりしていた。

伊藤:やっぱり3年に1回のイベントだけじゃなくてもう少し継続性のある活動としてやっていくのかが大切だと思う。3年に1回に向けて頑張るだけじゃなくて、その間に何をやっていくのか。リサーチもそうだし、教育的な部分と同時にサポーター人材を広げていくのも重要。今回の図録の制作をはじめアーカイブを残すためにも継続的な活動が大事になってくる。それもうまくやれば十分できると思う。一つの区切りとして3年に1回展示があるという風にしていけたらいい。高橋綾子さんが言っていたけれど、お祭りじゃなくて継続的な活動になるためには、これだけ地元に関わる人がいるっていうのも重要な部分だと思う。

水野:そうだね。

伊藤:それからそれぞれが運営している場所との連携ももっとやっていきたい。会場を一気に増やすのは難しいと思うけど、同じ時期に関連付けられた展示をサテライト会場としてそれぞれの場所でやれたらいい。ただ「土から生える」を周るだけじゃなくて、もう少し地域に足を運んでくれる人も増えるだろうし、地域全体を見てくれる。そういうことが今後の展望としてつながっていくと、今回の体制やプラットフォームとしての動きがさらに意味を持ってくる気がする。

水野:残念ながら集客という意味では、2024年は本領を発揮しきれなかった。これだけ魅力的な場があり、モノがあり、人がいるのに、それを2024年にちゃんと丁寧にみんなに紹介できていたかというと、正直足りなかったと思う。例えば、中島醸造がどんな場所で、どんな地域にあって、どんな日本酒を作っていて……と、きちんと説明ができていたり、朔さんと中島醸造さんがこんな話をしてきたからこそこんな展示やサブイベントができたというところを、もっともっと掘り下げながらきちんと丁寧に広げていけると、それがそのまま地域全体の魅力になり、「土から生える」の魅力としてさらに伝えることが出来たはず。まだまだこれからだよね。

伊藤:開催自体にみんなが集中していたから、掘り下げて発信して届けることが丁寧にできなかった。我々としても、もっと自分たちがやっていることに対して俯瞰的に見て学んでいくことができればいい。勉強会などでキュレーションについても、もう少し広い範囲で考え方を共有していくプロセスも大事だと思う。関わる人たちがきちんとそれぞれの言葉で説明できるようになっていくといいなと思うし、そこが広がりを持っていけば活動としても広がっていく。

―お祭りではないし、ある種の土着的なチームでもある。それを続けていくという前提だと今回の図録の役割が、実は一般的な芸術祭が発行する本とは少し違ってくる気がします。書籍制作の打ち合わせでは「2027年のために作る図録なんだ」と話すけれど、「土から生える」を届けきれなかった人にもやっぱり知ってほしいし触れてほしい。だからこそ、いつこの図録に触れてもいい。刊行して終わりではなくて育てていく本にもなりそうです。

伊藤:その意義は今回のクラファンにおいて一番重要なところ。次への第一歩の意味合いが強いと思う。もちろん記録をまとめるんだけれど、そこから何ができるのか。

水野:次回の「土から生える」に来てほしいよりまず、またこの地域に来てねという思いが、大前提で自分たちの中にある。それはこのチームの強さだと思う。自分たちの場所も持っているし、紹介したいところをいくらでも持っているから。もちろん次の「土から生える」に来てほしいんだけど、実はみんなこうやって話していくと最後は「またこのまちに来てね」って本気で思っている。

伊藤:関わったほとんどの人が、ここで生きていくしかない。嫌になったからやめて、次にどこかに行くような人ではない。

―確かに、腹が決まっている人は多い。地域の人たちがやったからこそ、どのタイミングでもいいから来てほしい。しかもそれを迎え入れる場所はみんなが持っている。

水野:だから、もっと地元の人たちを巻き込んでいかなきゃいけないだろうし、それができたらもっともっと面白くなっていく気がする。

伊藤:地元で関わる人たちをもっと増やしていけるといいよね。高田地区の会場で迷ったお客さんを紹介してくれた地元の人もいたのはよかった。自分もそうだけど、子供の頃はやきもののまちという認識もないから、これだけいろんな素晴らしい作家がいて、素晴らしい産業があることを認識できる環境もつくりたい。一度外へ出ても戻ってこようかなと思う人も増えるかもしれない。今回はできなかったけど、学校を回るのにも挑戦したいよね。簡単な授業や土に触れる授業みたいな。今後いろんな可能性が出てくると思うので、活動の一つとしてあり得るかもしれない。

水野:それは絶対にやったほうがいい。やりたい。

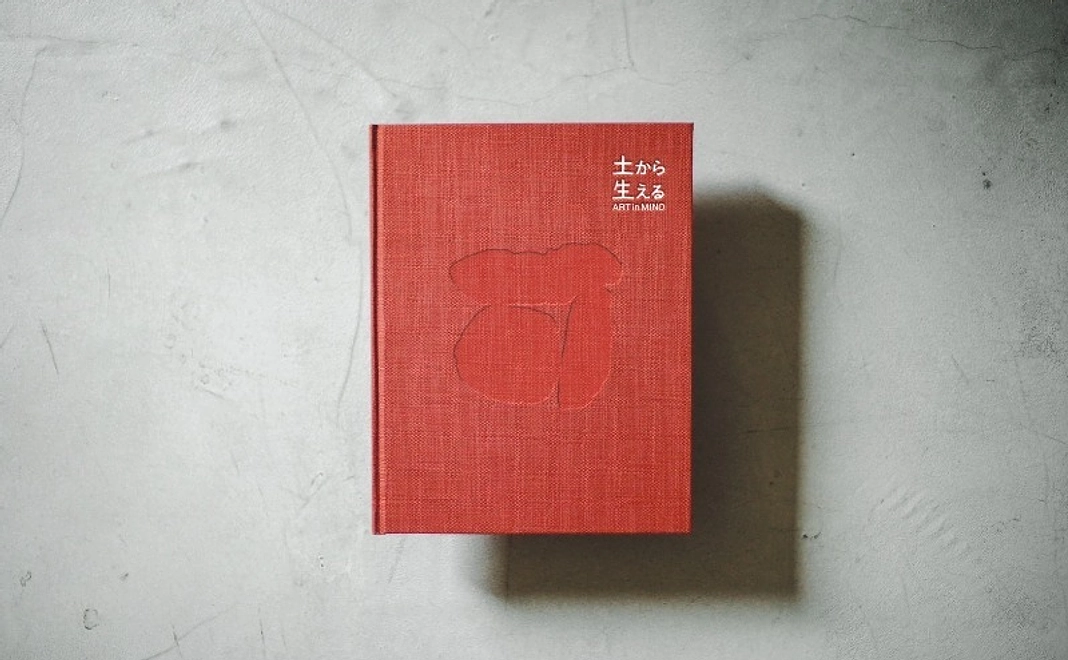

―本がそういった活動につながるきっかけになるのではと思っています。まだ出来上がっていないけれど、どんな図録になりそうですか?どんな風に楽しみにしててほしいですか?

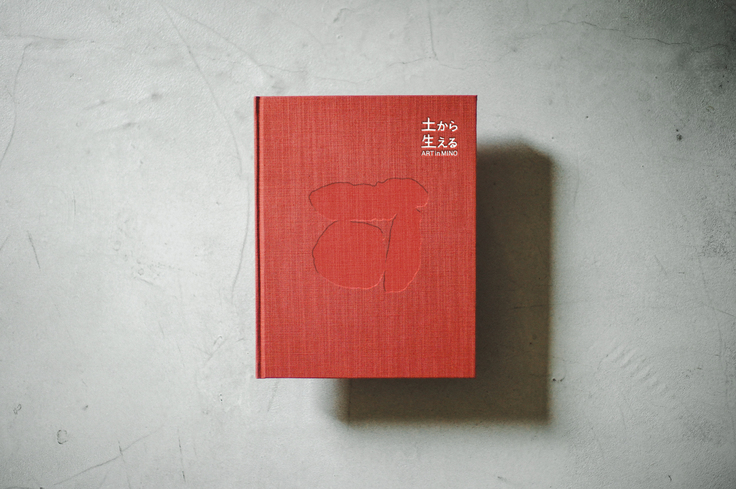

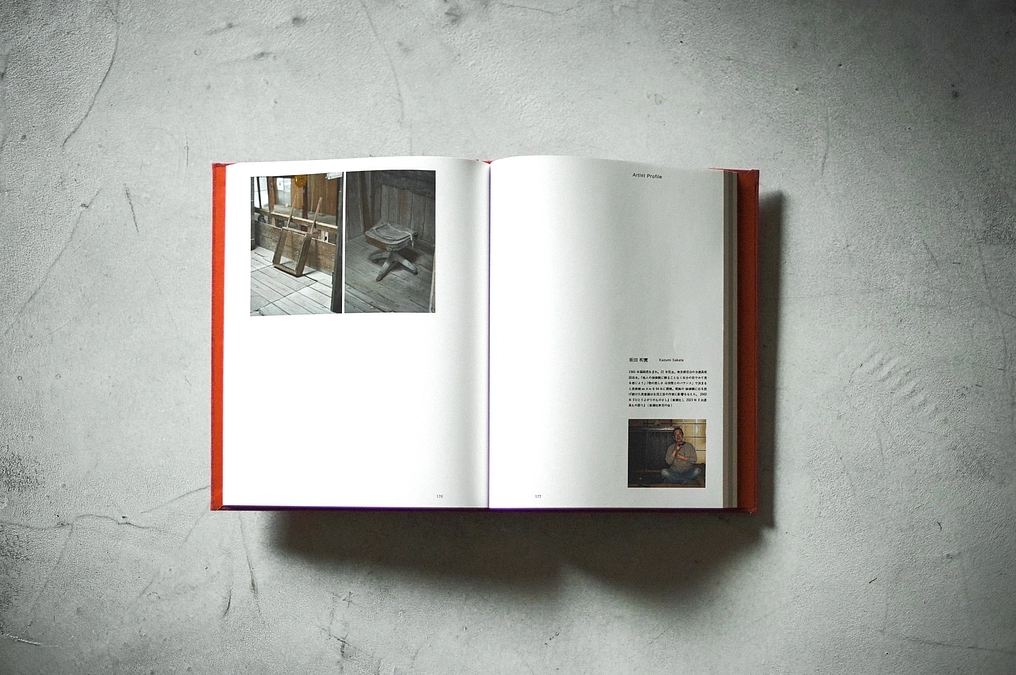

伊藤:いわゆる記録集とはかなり違う仕上がりになると思います。デザインも、写真やレイアウトのやり方も、より場所の雰囲気を感じられるようにしている。ビジュアルだけでも会場に行ったような気分を感じられるはず。ただ単に記録で写真が並んでいるわけじゃなくて、写真一枚から空気感を伝えようとしているし、同時にイベントのレポートを読み込んでいくと、これまで話してきたような背景などを理解できる。

水野: だから、伊藤さんとも喋っていたけれど、この本ってどう説明するのが正しいんですかね。

伊藤:どんな名前を付けるかも大事かもしれない。本なのか図録なのか、記録集なのか、カタログなのか。

水野:それらを全部カバーしている気はする。なんだかんだ一日では全会場を回り切ることは大変だったと思う。今回の本は、全会場の写真と説明が写真集としてすごく丁寧に記録されています。まず、これが一つの魅力。そして、毎週のように各所で開催してきたイベントが展示と同時に「土から生える」を両輪として動かしてきました。その全てに参加してもらうのは無理だったかもしれないけれど、それらを写真と文章で網羅しています。体験型作品集、写真集かつ記録集みたいな感じだよね。これをだからどういう言葉にするのか。結論としては図録かな。

伊藤:やっぱり展示を全部回った人はいるけど、関連イベントも含めて全部参加した人はさすがにいないと思う。そういう意味でも全体を全て体験してる人はいないわけです。それを追体験できるのが大きいよね。

水野:そうそう。

伊藤:だから、展示を全部観ただけではすべてを体験したことにはならない。我々が考えていたことは、トークイベントやワークショップを含めて初めて見えてくるはずです。それを伝えられるのが本の魅力だよね。関連イベントの記録まできちんと残すカタログはなかなかない。

―それぐらい、私たちがトークイベントやワークショップのことを重要視している。コンテンツの一つとしても集客のためではないイベントをしてきたということですね。

伊藤:それが全てあって「土から生える」になっていくのが大事なところだと思います。

―そこを皆さんに改めて理解してほしいですね。展示作品を見て感じたものが全てだと思っている人もいるだろうけど、もうちょっと一歩踏み込むともっと面白い広がりがある。

伊藤:展示は全部見たけど、関連イベントには参加できなかった人もいる。でも、プログラムすべてがつながっていた。図録のテキストを読むと展示もまた違った視点から自分の体験をもう一回捉え直すこともできるかもしれない。そうやって図録の意味が出てきて、全体の輪郭がぼやっと見えてくるのが役割かもしれないですね。

水野:本のことも含めてだけど、ずっと「土から生える」って何なのか。やっぱり言葉にできない何かをすごく追い求めているよね。「土から生える」は芸術祭なのか。アートプロジェクトという言葉にしたけれど、一つの言葉にできると強さが持てそうな気がする。「土から生えるは、単なる芸術祭ではありません。○○です」と言えたらすごく強いんだけど、いまはまだ歯がゆい。本の話も一緒で「これは単なる作品集ではありません。○○です」と言われたらズバッとくる。自分たちは肌感で分かっているんだけど、これをどう言葉にしていいのか。惜しいところまでは来ている。

―もしかしたら2027年に向けて得られる言葉かもしれないし、本を刊行したら出てくるのかもしれないですね。

水野:2027年は、スタート時点でそこのぶつかり稽古をやったほうがいいかもしれないね。芸術祭じゃないなら何なんですか?アートプロジェクトって何ですか?だって、アートプロジェクトってそもそもの大義ではない。だからある意味、属性からの脱却は大きなテーマ。すごく日本人的な美を大事にしながらも、日本人的な集団心理からは逸脱しようとしている精神性がある。これは「土から生える」の魅力かもしれない。これらをどうやって端的な名称にするのかはすごく難しい。

―だからこそ、伝わりにくさや届かなかった部分がある。

伊藤:キュレーションを含め情報量が多いし、はっきりと定義しきれない部分もある。言葉にしなきゃいけないけれど、言葉にするとこぼれ落ちちゃうものもあるから難しい。

水野:それなら言葉にできないっていうことを一つ言葉にするべきなのかもしれない。

伊藤:もちろん説明しようとすることは大事なことだよね。

水野:美徳みたいな話だけじゃなくて、正直、それらからの脱却が全てな気もする。いま自分たちがこうやってみんなと力を合わせてやっていることは、そういうことへの探求なのかな。

―いま、私たちの周りにはそういう人が多い気もします。何かの型にハマるのが好きじゃない。これも好きだし、これも好き。こうでもあるし、こうでもあるみたいな状況を体現している。

水野:たぶん昔だと、それが一匹狼でつながることはなかったのに、ぼくらの場合は狼じゃないんだよ。そもそも動物が違う。みんな一匹で生きていくんだけど、感覚的にはそれが一緒に集まっている感じなんだよ。自分一人でも仕事はやっていくし生きてはいくけれど、集まることに抵抗がない。一匹狼がいっぱいいて、バチバチやっている2008年みたいな感覚ともちょっと違う。

―いま地域が変わっているし、「土から生える」というものが生まれたことによってこの先の未来も変わっていくと期待したいところですが、未来に向けた「土から生える」の存在意義についてはどう感じていますか。すごく長く考えると、私たちが今の安藤さんくらいの年齢になっていても開催されている可能性もある。

伊藤:文化に対する認識が変わっていくと良いなと思います。ここの店に行ったらすごく良い器が出てくるというのは多分あると思うんだけど、何気なくふらっと入った居酒屋で当たり前のように良い器が使われているのが文化だと思う。これ見よがしじゃなくて当たり前のように水準が高いのが一番良い。それはやきものだけに限らず、いろんな部分で当たり前のように質が上がっていくと良い。例えば、その辺の酒屋に入ったら店主がお茶をたててくれるとか。西尾だったら縁側で抹茶が出てくるみたいな話があるじゃないですか。作る場であったけど使う場ではなかったところが一つの課題。売る場所であって使う場所じゃない。相手は外にいる。今でも大筋はそうだと思うんだけれども、やっぱり多治見にいるんだから、それぞれの食卓の器も良いものを使っていて欲しいと思うし。30年経ったら当たり前になっているといいなと思うけどね。

水野:そうなってくると、結局やっぱり教育みたいな話かな。

―地域の文化度が自然と上がってくる。

伊藤:そうそう、それが長期的で継続的な活動だと思う。誰か有名人がゲストで来てくれる、とかじゃない。世界的なアーティストが居酒屋に行ったら横にいるのも面白さだけど、わざわざ外から呼んでくるんじゃなくて、当たり前のようにその辺にいて普通に飲んでいる。それが一番面白い気がする。それもやきものだけじゃなくて、アートもだし美術館の在り方も変わってくるかもしれない。

―実際、美術とされるものに触れられる場とか機会も増えてくかもしれない。

伊藤:人がたくさん来ればいいという話でもないじゃない。もちろんある程度の数は必要ではあるんだけれども、ただそれだけではなくて同時に住んでいる人たちの文化度が上がっていく、文化が自然と馴染むといいなと思う。

水野:思い描く日常というのは、越後妻有もそうなっているけれど、芸術祭の期間じゃなくても、アート作品が身の周りにある。お店も日常的にやっている。例えば、「やきもののまち」というわりに多治見駅に降り立ってその雰囲気を感じられる要素は少なかったりするわけじゃないですか。制作の現場や販売場所へのアクセスもまだまだ弱い。もっと当たり前のようにまちの中に溢れているといい。個人的にはぼくや伊藤さんよりも若い人でお店をやる人が出てきてほしい。この何年かの間に一軒でも若い人がやきものを扱うお店を始めたら、一つ成功かもしれないと思う。

伊藤:世代や年齢で次に繋げていけるかは喫緊での課題の一つだと思う。男女比もあるかもしれない。どうしても男が集まりがちだから、それももちろん変えていけるといい。次のコアメンバーで、30歳くらいの子とかが来てくれたらいい。

―話が広がり続けてしまうから、そろそろまとめますね。これって意外とみんな知らない話。関わっているスタッフさんも知らない気がする。

水野:そうだよね。だから、こういうことをとにかく一個ずつ手につなげていく。それをやれば絶対に人は勝手に来る。面白いに決まってる。そこに関する自信はめちゃくちゃある。

伊藤:中身に対しては、みんな自信を持っているわけだから、あとはどう届けるかだね。

―本も同じ。ちゃんと売れてほしい。多くの人に手に取ってほしい。

伊藤:クオリティの高いものができたから満足するのではなくて、一人でも多くの方に届いてほしいね。

▽支援にあたってのご留意事項▽

※第一目標金額達成後のご返金やキャンセル、リターンの変更等はご対応致しかねます。

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知ください。

※リターンについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※プロジェクトや返礼品の各種企画について、天災や社会情勢の変化により、中止・延期・内容の変更等が生じる可能性を予めご了承ください。

※本プロジェクトのリターンについては日程をよくご確認の上、お申し込みください。また調整の都合上、日程・内容が変更となる可能性があることをご承知ください。またその場合においてもご返金はいたしかねますので予めご了承ください。

※リターンに旅費交通費及び宿泊費は含まれません。

リターン

5,000円+システム利用料

図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

◇図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

クラファン限定の先行予約です。昨年秋に開催した「ART in MINO 土から生える2024」3市6会場の各展覧会場の写真と解説、展示期間中に毎日のように開催したトークイベントの内容などを掲載した図録となります。

※通常販売価格 5500円(税込)を想定

- 申込数

- 125

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

10,000円+システム利用料

お気持ち追加支援コース|図録|ART in MINO 土から生える2024

◇図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

※プロジェクトへ追加のご支援を寄せてくださる方向けのコースです。さらに応援をしてくださる方は「純粋応援コース」を選択いただくとご支援の上乗せも可能です。

※通常販売価格5000円程度(1冊)を想定

- 申込数

- 33

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

5,000円+システム利用料

図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

◇図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

クラファン限定の先行予約です。昨年秋に開催した「ART in MINO 土から生える2024」3市6会場の各展覧会場の写真と解説、展示期間中に毎日のように開催したトークイベントの内容などを掲載した図録となります。

※通常販売価格 5500円(税込)を想定

- 申込数

- 125

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

10,000円+システム利用料

お気持ち追加支援コース|図録|ART in MINO 土から生える2024

◇図録|ART in MINO 土から生える2024|1冊

※プロジェクトへ追加のご支援を寄せてくださる方向けのコースです。さらに応援をしてくださる方は「純粋応援コース」を選択いただくとご支援の上乗せも可能です。

※通常販売価格5000円程度(1冊)を想定

- 申込数

- 33

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 223,473,500円

- 支援者

- 13,086人

- 残り

- 28日

緑と笑顔あふれる森の教室を再び!東原小学校森の教室リフォーム計画!

- 現在

- 638,000円

- 支援者

- 89人

- 残り

- 39日

『d design travel』を続けたいvol.36 徳島号

- 現在

- 752,000円

- 支援者

- 70人

- 残り

- 28日

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

#観光

- 現在

- 5,858,000円

- 支援者

- 367人

- 残り

- 35日

【第二弾】法隆寺金堂、火災で失った色彩|「鈴木空如」模写絵を未来へ

- 現在

- 1,460,000円

- 寄付者

- 62人

- 残り

- 28日

沖縄が誇る歴史文化をつなぐ 琉球びんがた事業協同組合50年目の挑戦

- 現在

- 1,295,000円

- 支援者

- 61人

- 残り

- 14日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,891,000円

- 寄付者

- 2,870人

- 残り

- 28日

ふくしま未来メッセージ 海を守る理科実験・子ども交流会

- 支援総額

- 921,000円

- 支援者

- 101人

- 終了日

- 8/9

【継続寄付】DD51技術支援・鉄道を通した日タイ友好活動を続けたい

- 総計

- 64人

町おこし!木戸ダム祭で使うスワンボートを購入したい!

- 支援総額

- 379,000円

- 支援者

- 53人

- 終了日

- 3/25

NPO設立ここからが本番!猫たちの命をつなぐために

- 支援総額

- 2,853,000円

- 支援者

- 331人

- 終了日

- 9/30

令和2年7月豪雨災害|熊本県球磨村渡小学校 ピアノ復興プロジェクト

- 支援総額

- 2,538,000円

- 支援者

- 277人

- 終了日

- 1/29