このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています

マンスリーサポーター総計

【活動のご報告】~太神楽研修1~

日ごろより国立劇場養成所をご支援くださり、誠にありがとうございます。

国立劇場各館で行われている伝承者養成事業について、皆様にもっと知っていただけますよう、日々の研修の様子などをご紹介してまいります。

今回は「太神楽研修」です。

~太神楽研修~

研修期間3年の太神楽研修。今回のご報告では、春に2年目を迎えた第8期太神楽研修生2名の4月から現在に至るまでの活動の様子をご報告します。

・ステップアップの2年目突入!

2年目に入って1か月が経った頃、毎年5月恒例の「大演芸まつり」が開催されました。

そこで先生方の曲芸を見学した研修生たち。

「いつか自分もキラキラした舞台に立ちたい」と、たくさんの刺激を受けました。

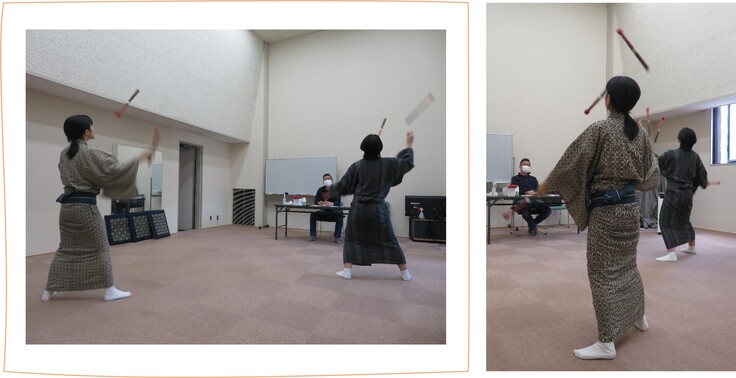

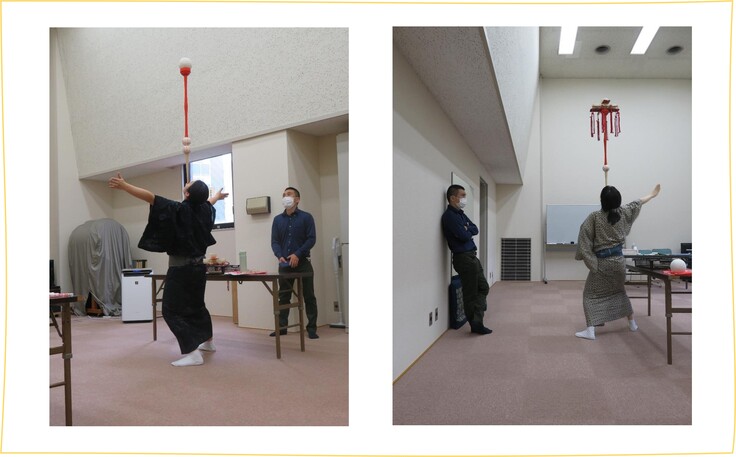

そんな5月のある日の講師は、鏡味仙志郎(かがみせんしろう)先生。

曲撥(きょくばち)を用いた「投げもの」の研修です。

学んだことを生かすべく、稽古に熱が入ります!

また別の日の講師は、翁家和助(おきなやわすけ)先生。

「立てもの」の研修です。

安定した曲芸には、ミリ単位の調整が必要です。

地道な努力がいりますが、先生から「いいね!100点満点!!」のお言葉をいただき、背中越しにも嬉しそうな様子が伝わってきました。

・見かけない道具の正体は...?

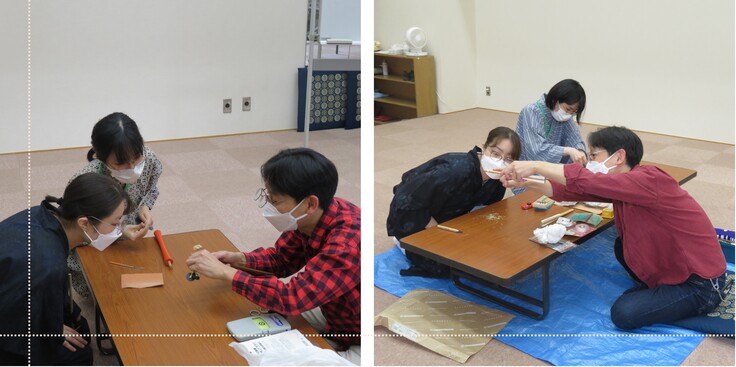

のこぎりに紙やすり、研修室ではあまり見かけない道具が…

太神楽研修で使う道具は、研修生も自ら微調整を行います。

これも舞台に立つための大切なステップです。

この日は、カセットコンロと鍋を用意して給湯室へ直行!

使い終わった三味線糸を頂いて、太神楽の道具に生まれ変わらせました。

煮沸した後、切れにくくなるよう糸をしごいていきます。

講師は、翁家勝丸(おきなやかつまる)先生。

道具を作る機会が増えるのも、順調に研修が進んでいる証です。

三味線糸に続き、篠竹の先端と扇子の中骨に切り込みを入れていきます。

講師は、鏡味正二郎(かがみせいじろう)先生。

「将来講師になったら生徒に教えてあげてね」の言葉に、更に気の引き締まる思いの研修生でした。

・準備した道具を使って、さあ稽古!

この日の「立てもの」の講師は、ボンボンブラザース の鏡味繁二郎(かがみしげじろう)先生。

道具の準備で加工した三味線糸は、五階茶碗(ごかいぢゃわん)を吊り下げる「つり糸」という芸で使用します!

まずは手始めとして、台茶碗に毬を乗せて持ち上げます。

毬を乗せるのは、肘と手首の向き、腰の落とし方を身に付けるため。

重さは約1kg!指の力でバランスを保ちます。

地道な稽古が続きますが、日ごとにバランスが取れるようになっていきます!

肩や肘に五階茶碗を乗せる「戻りかご」と「鉄砲だめし」という五階茶碗の手事の一つも教わりました。

夏に入り、2年次研修も4か月が経過。習得した手事も大幅に増えました!

・舞踊に学ぶ優美な動き!

舞台人にとって、舞踊の優美な動きや繊細な表現は、芸を一層引き立てる重要な要素です。

太神楽研修では、日本舞踊と寄席の踊りを講師の北見寿代(きたみひさよ)先生と助手の桂小すみ(かつらこすみ)先生に教えていただいています。

現在「夕暮れ」を稽古中の研修生は、扇の扱いに苦戦している様子。鏡の前で繰り返し練習します。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

今後とも、国立劇場養成所にご支援・ご声援をよろしくお願い申し上げます。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

国立劇場養成課の公式X(旧Twitter)(@kokuritsu_yosei)・Instagram(@kokuritsu_yosei22)・

TikTok(kokuritsu_yosei22)でも、随時研修の様子をご紹介しております。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,848,000円

- 寄付者

- 2,867人

- 残り

- 28日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 223,371,900円

- 支援者

- 13,077人

- 残り

- 28日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!

- 総計

- 38人

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

- 現在

- 33,835,000円

- 支援者

- 1,890人

- 残り

- 37日

関蝉丸神社|"百人一首 蝉丸"を祀る神社に人が集える憩いの場を

- 現在

- 2,720,000円

- 支援者

- 149人

- 残り

- 7日

【継続寄付】かにた婦人の村で自立を目指す女性たちへの伴走者募集!

- 総計

- 51人