支援総額

目標金額 500,000円

- 支援者

- 0人

- 募集終了日

- 2024年11月22日

リターン

10,000円+システム利用料

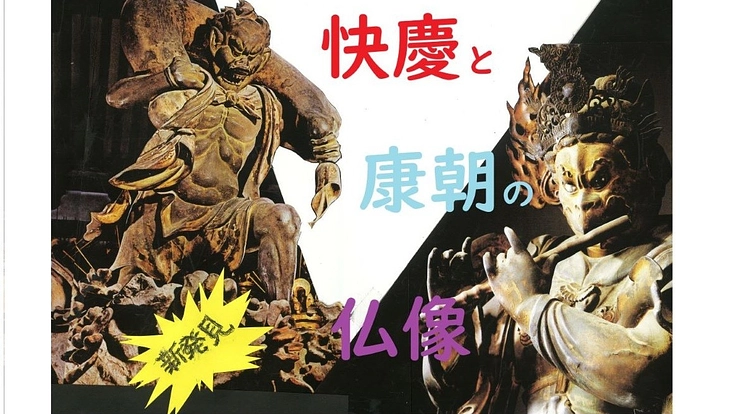

1口 『快慶と康朝の仏像』一冊進呈

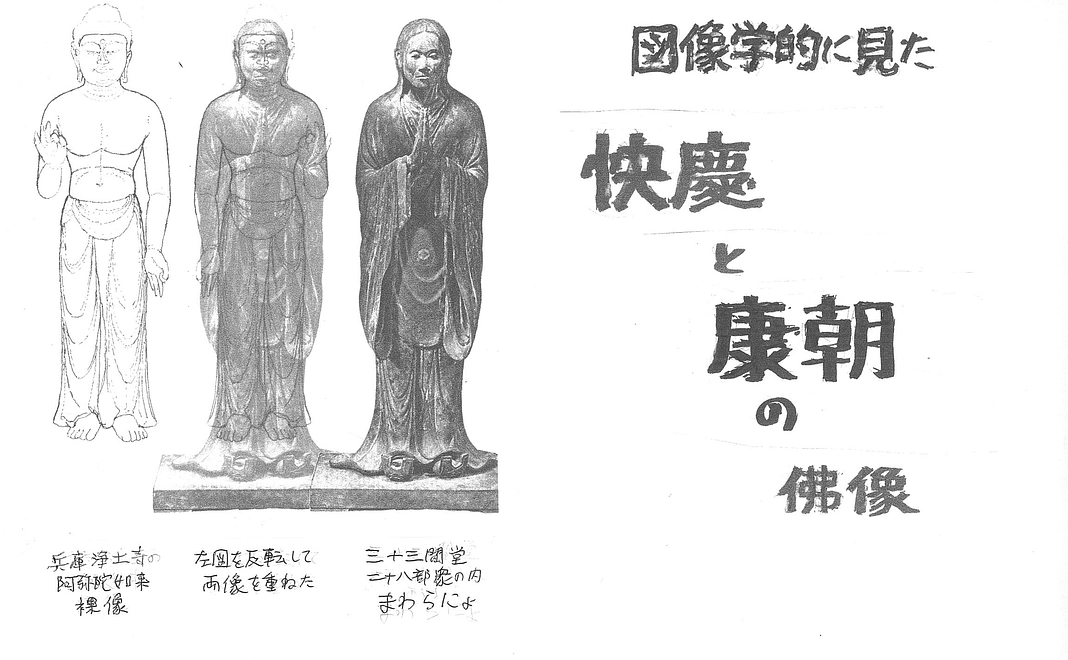

康朝の作品は見つかっていません。しかし、実は目の前にゴロゴロあるのです。常に快慶と一緒に仕事をしているので、あるものは快慶と間違われているのです。左の線描きの図は浄土寺の阿弥陀如来の裸像の形です。右の図は三十三間堂の二十八部衆のうちの「まわらにょ」です。これに、左の線描きの図を左右反転させて重ねると、ピタリと重なるのです。この二人が両方の像の墨入れをした、という意味になります。この「まわらにょ」が快慶と康朝の二人で作ったものだ、ということです。彼はのち定覚を名乗った仏師のことです。「図像学」の重要な意味がお分かりいただけると思います。快慶の最初期作をボストンの弥勒菩薩とするのは、まちがいで実は快慶と定覚が定慶を指導した、その出世作なのです。

このようなことが、いとも簡単に証明できるのが、この図像学の特徴です。

この『快慶と定覚の仏像』を出版後に一冊進呈します。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

20,000円+システム利用料

2口 前の出版物三冊も加えて進呈

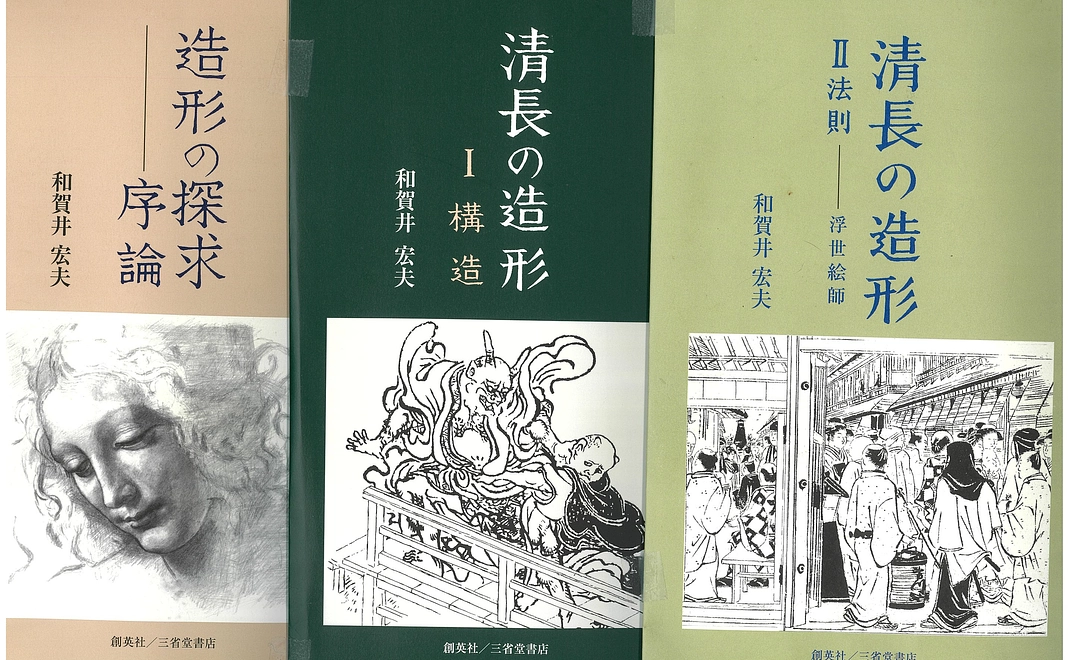

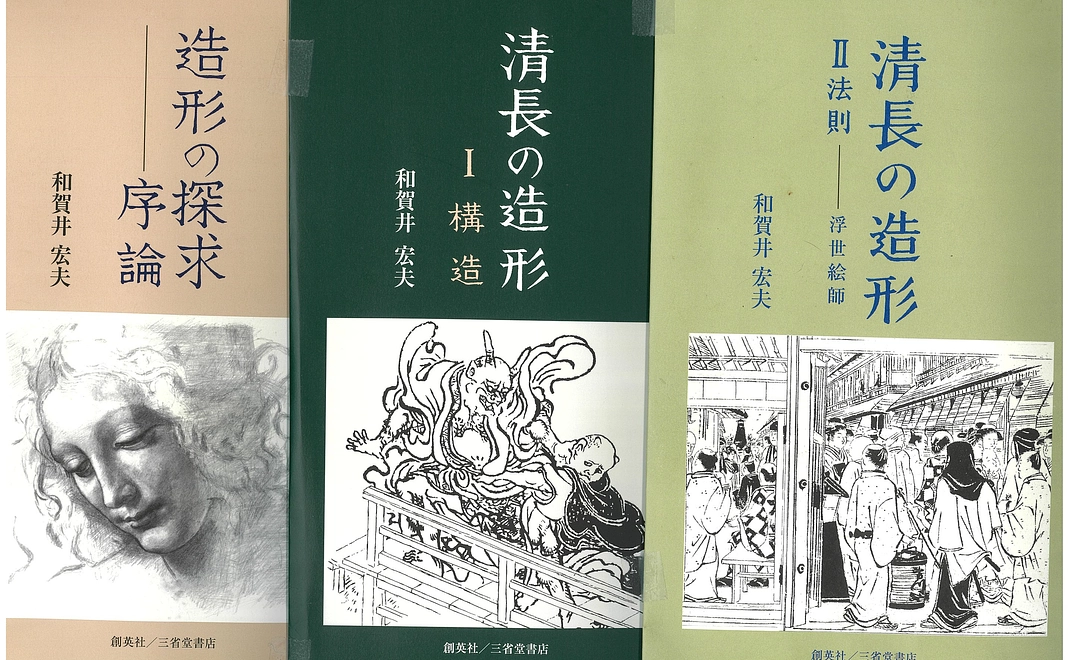

左の造形の探究は、西洋流芸術論の、天才が作品を創作するのだ、という考え方にたいして、社会状況が芸術の作風に影響を与えるのだ、とい儒教ゆらいの我が国の理論のほうが、正しいのだということを証明したもの。その右の二冊は、江戸時代の浮世絵師である清長が描いた、黄表紙本の挿絵の連続した制作状況から、作者の造形活動を構造的にとらえ、その変化の中から、法則性を見出したものです。それはつまり、社会の激変や平温の差が、そのまま作風に影響をあたえるのだ、ということの証明でもあります。その結果は、狂気が芸術性を高めるのであって、個人の能力が芸術を産むのではない、とういことになります。

この『造形の探究ー序論』一冊と

『清長の造形Ⅰ構造』一冊に

『清長の造形Ⅱ法則』を一冊加えた上で送ります。その後になりますが、『快慶と康朝の仏像』を出版後に一冊進呈します。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年1月

10,000円+システム利用料

1口 『快慶と康朝の仏像』一冊進呈

康朝の作品は見つかっていません。しかし、実は目の前にゴロゴロあるのです。常に快慶と一緒に仕事をしているので、あるものは快慶と間違われているのです。左の線描きの図は浄土寺の阿弥陀如来の裸像の形です。右の図は三十三間堂の二十八部衆のうちの「まわらにょ」です。これに、左の線描きの図を左右反転させて重ねると、ピタリと重なるのです。この二人が両方の像の墨入れをした、という意味になります。この「まわらにょ」が快慶と康朝の二人で作ったものだ、ということです。彼はのち定覚を名乗った仏師のことです。「図像学」の重要な意味がお分かりいただけると思います。快慶の最初期作をボストンの弥勒菩薩とするのは、まちがいで実は快慶と定覚が定慶を指導した、その出世作なのです。

このようなことが、いとも簡単に証明できるのが、この図像学の特徴です。

この『快慶と定覚の仏像』を出版後に一冊進呈します。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

20,000円+システム利用料

2口 前の出版物三冊も加えて進呈

左の造形の探究は、西洋流芸術論の、天才が作品を創作するのだ、という考え方にたいして、社会状況が芸術の作風に影響を与えるのだ、とい儒教ゆらいの我が国の理論のほうが、正しいのだということを証明したもの。その右の二冊は、江戸時代の浮世絵師である清長が描いた、黄表紙本の挿絵の連続した制作状況から、作者の造形活動を構造的にとらえ、その変化の中から、法則性を見出したものです。それはつまり、社会の激変や平温の差が、そのまま作風に影響をあたえるのだ、ということの証明でもあります。その結果は、狂気が芸術性を高めるのであって、個人の能力が芸術を産むのではない、とういことになります。

この『造形の探究ー序論』一冊と

『清長の造形Ⅰ構造』一冊に

『清長の造形Ⅱ法則』を一冊加えた上で送ります。その後になりますが、『快慶と康朝の仏像』を出版後に一冊進呈します。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年1月

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,961,000円

- 寄付者

- 2,873人

- 残り

- 28日

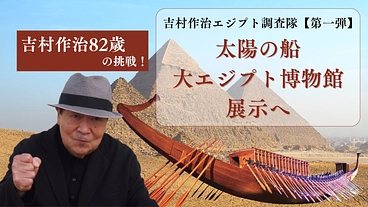

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

- 現在

- 6,015,000円

- 支援者

- 160人

- 残り

- 66日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

- 現在

- 4,999,000円

- 寄付者

- 211人

- 残り

- 71日

栗田美術館 | 伊萬里・鍋島の名品を未来へ。文化財修復プロジェクト

- 現在

- 2,560,000円

- 支援者

- 99人

- 残り

- 21日

【毎日営業の第三の居場所】地球の子供食堂と宿題Cafeひがしく店

- 総計

- 62人

絹の文化を紡ぎませんか?-シルクの映画〈劇場公開プロジェクト〉-

- 現在

- 1,900,000円

- 支援者

- 62人

- 残り

- 40日

月500円から子どもたちの学び場を守り、笑顔ある未来へつなぐ!

- 総計

- 20人