プロジェクト終了報告

プロジェクト終了報告書

令和6年12月

(プロジェクト名)長崎大学:肺炎球菌ワクチンの効果に対する一括評価方法の開発

(プロジェクト実施期間)2022~2024年

(プロジェクト担当者)加藤健太郎、Bhim G. Dhoubhadel、Domai、林

[本プロジェクトの目標]

肺炎球菌ワクチンの効果を一括で評価できる方法を開発する

はじめに

本研究はReadyforの仲介によるクラウドファンディングにより資金を調達した。クラウドファンディングの募集は2022年6月から12月20日まで行い、のべ127名の方から2,004,000円の御寄付を賜り、システム利用料等を差し引いた研究費を、所属研究室が異なるため、加藤(6割)、Dhoubhadel/林/Domai(4割)で配分して実施した。当初の目標金額(7,000,000円)に対する不足分は、別予算で補填しながら開発を進めた。従って本報告書は、加藤分、Dhoubhadelグループ分に分けて記載・報告する。御寄付を下さった皆様、本プロジェクトをサポートして下さった皆様、誠に有難うございました。

長崎大学:肺炎球菌ワクチンの効果に対する一括評価方法の開発

報告書(加藤 担当分)

2024年12月

加藤 健太郎

[序]

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)は高齢者や小児において肺炎や髄膜炎などの致死的な疾患を引き起こす重要な病原体です。我が国においても肺炎は死因の第3位(年間死亡者数78,000人)を占めており、世界的には小児の主要な死因 (年間死亡者数540万人)となっています。肺炎球菌には約100種の血清型があります。そのうちで特に病原性の高い24種に対するワクチン(抗原を23種類(PPV23)、10種類(PCV10)および13種類(PCV13)を含むもの)などが開発されています。しかしながら、それぞれのワクチンにより獲得される防御抗体のレベルは各血清型間で均一ではありません。また、ワクチン接種を受けた個人間においても獲得できる防御抗体のレベルが異なるため、ワクチン接種後の成人や小児の間で、ワクチンが有効であるはずの肺炎球菌の血清型が依然として流行しています。従いまして、ワクチン接種によって、ワクチンに含まれるどの抗原に対して抗体が有効にできているかを知ることは、肺炎球菌に対して効果があるワクチンを開発する際に極めて重要です。

そこで長崎大学熱帯医学研究所を拠点とする私共の研究グループは、既存の肺炎球菌ワクチンが肺炎球菌感染から高齢者や小児の身を守れているかを評価する方法の開発に取り組んでおり、2022年4月より準備段階に入っています。多量の検体や長時間を必要とする従来法(ELISA法)とは異なり、単一の反応用容器内で同時に多数の抗体価を測定(多項目同時測定)することが可能である、微粒子ビーズを用いた方法(Luminex法)による評価を行おうと試みています。既存の肺炎球菌ワクチンに含まれる24種の血清型を同時に測定できる実験手法は日本国内はもとより、世界的にも確立されていません。本方法を用いれば、接種したワクチンが対象となる肺炎球菌の血清型に対して、十分な抗体量を産生できているか知ることができます。また、ワクチンにより有効であると思われる抗体量が産生されているにも関わらず、その抗体が認識する肺炎球菌に有効でない場合はワクチンに含まれる抗原の変更が必要であると提言できます。本評価法を用いることにより、多検体に対して、ELISA法では72時間を要した作業時間をLuminex法では2~4時間まで短縮し、評価を行うことができるようになります。

[開発方法]

1) 肺炎球菌血清型莢膜多糖抗原と蛍光磁気ビーズ

本開発はSchlottmann SAらのCOOH-DMTMM法 [Schlottmann SA et al., A novel chemistry for conjugating pneumococcal polysaccharides to Luminex microspheres, Journal of Immunological Methods, 309, 75-85 (2006)] を改良して行った。24種類の肺炎球菌血清型莢膜多糖抗原(PS1、PS2、PS3、PS4、PS5、PS6A、PS6B、PS7F、PS8、PS9N、PS9V、PS10A、PS11A、PS12F、PS14、PS15B、PS17F、PS18C、PS19A、PS19F、PS20、PS22F、PS23F、PS33F:ATCCより購入)をそれぞれ、24色の蛍光磁気ビーズ(MagPlex Microspheres、ルミネックス社)に固相化し用いた。また、使用した標準血清に含まれる非特異的抗体の検出ならびに除去を目的として、ワクチンに含まれないPS25F莢膜多糖抗原(ATCC)および細胞壁多糖抗原(CWPS、SSI Diagnostica/veritus)も蛍光磁気ビーズに固相化して用いた。

2)標準血清

WHO標準血清(007sp)を用いた。本標準血清は23価肺炎球菌ワクチン(PPV23ワクチン、Pneumovax IIⓇ)を接種した287名の健常ボランティアの血清をプールしたものであり、各莢膜多糖抗原に対する標準血清中の抗体(IgG)濃度が明らかとなっているため、検量線を引くことで検体内の抗体濃度を定量できる。また、PPV23ワクチンにはPS6A莢膜多糖抗原は含まれないが、将来的にPS6A莢膜多糖抗原を含む肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13など)の評価もできるように、PS6A莢膜多糖抗原も検出できる評価系の開発を試みた。

3)抗体価測定

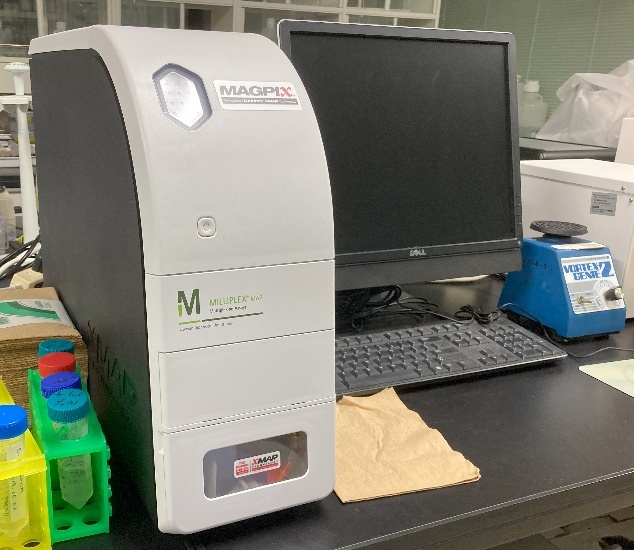

蛍光磁気ビーズに固相化した莢膜抗原に対して結合した抗体価(抗体量)は、蛍光(PE)標識した Goat F(ab’)2 anti-human IgG-Fc (PE) preabsorbedを用い、MAGPIX装置(Luminex社、下図)を用いて検出し、標準血清を用いた検量線により定量した。

データは独立して行った3回以上の実験の平均値で示した。

|

MAGPIX装置(製造修了) ビーズの蛍光色と抗体の蛍光を用いて、多検体(多くのサンプル)を一括で解析できる装置。 現在は製造修了となってしまったが、短時間で多検体を解析でき、必要サンプル量および廃液量が少ないのが長所。 |

[開発結果]

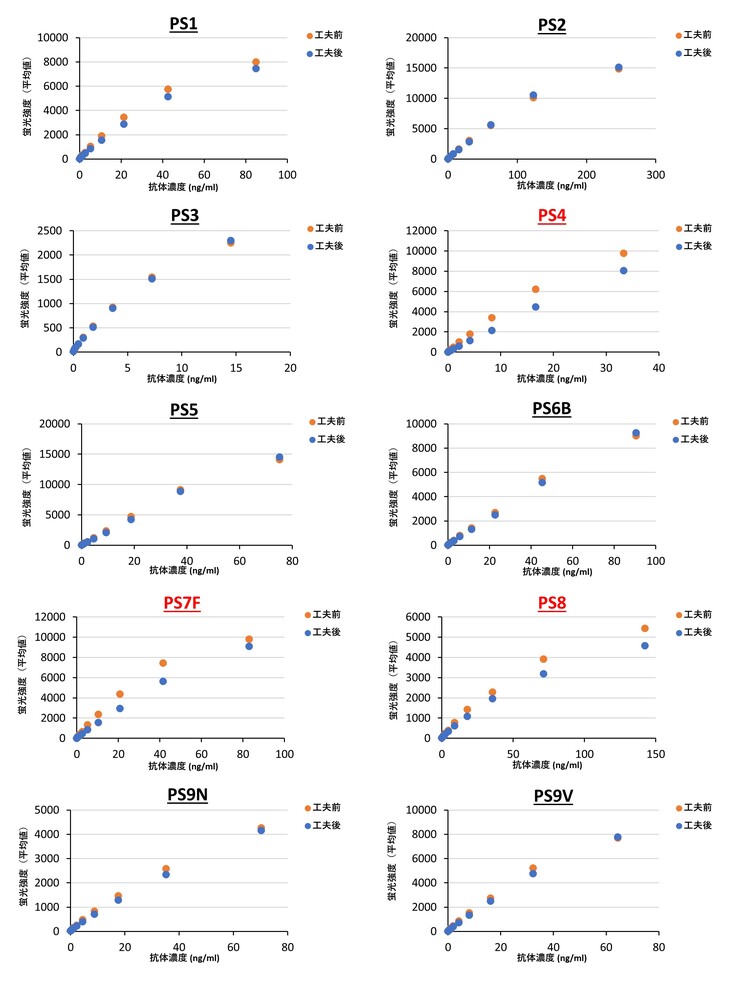

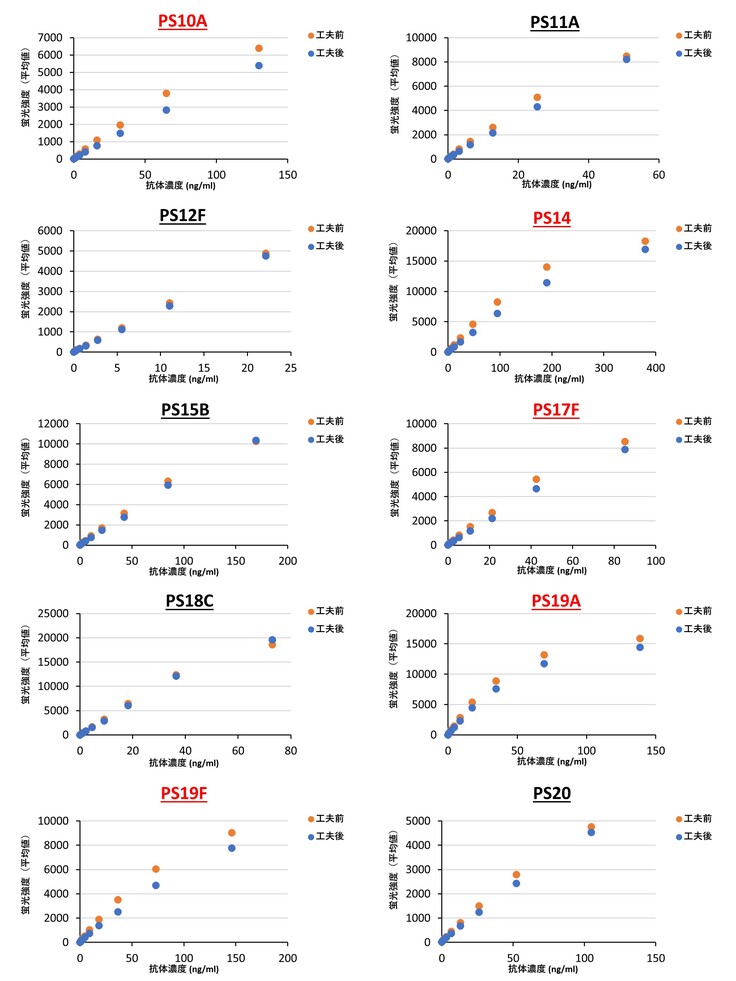

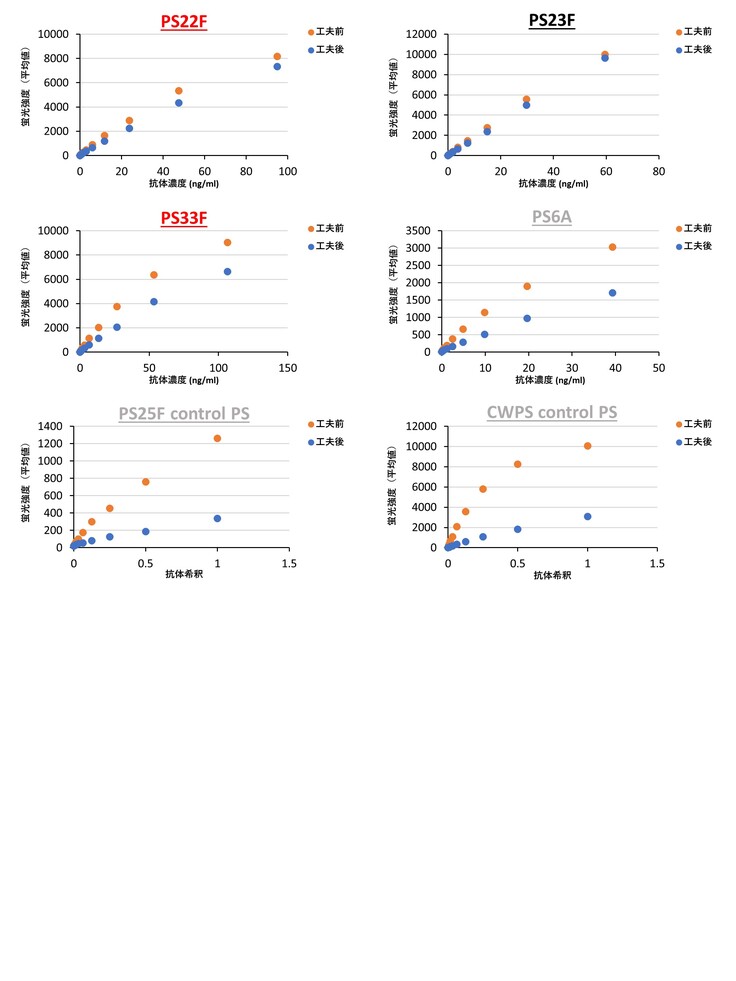

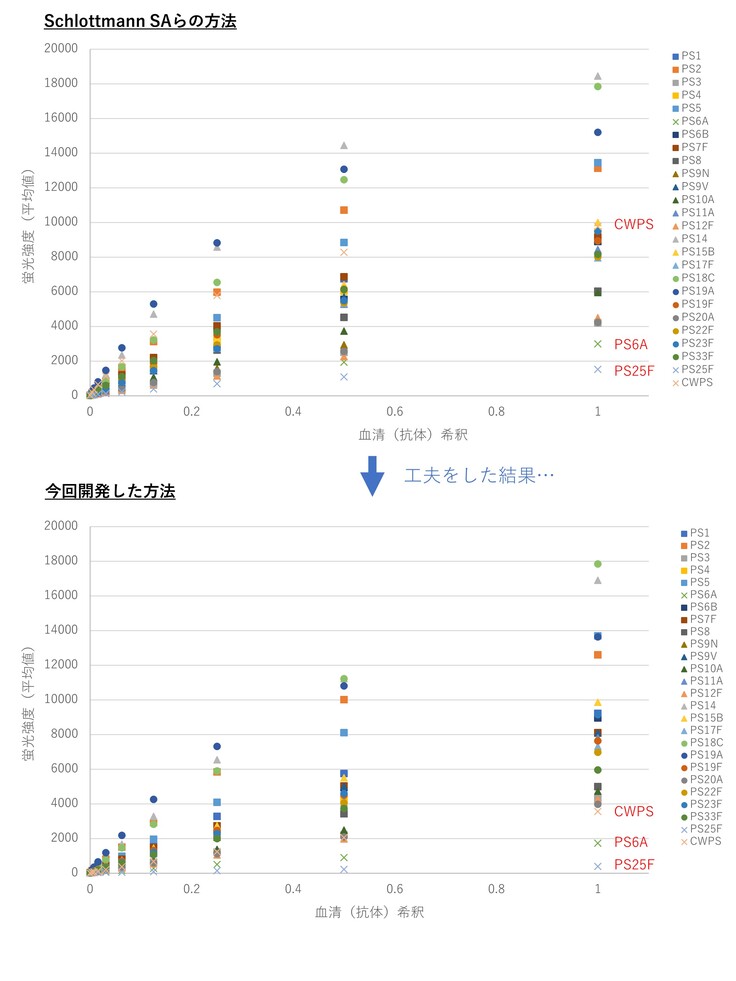

Schlottmann SAらの方法 [Schlottmann SA et al., A novel chemistry for conjugating pneumococcal polysaccharides to Luminex microspheres, Journal of Immunological Methods, 309, 75-85 (2006)]を基に、抗原固相化条件や反応条件を検討して研究を進めた。既報に基づいた方法でもPPV23ワクチンに含まれない肺炎球菌莢膜抗原(PS6AやPS25F)に対する標準血清中の抗体の非特異的結合は低かったが、細胞壁多糖抗原(CWPS)に対する抗体の非特異的結合は高く検出されたため工夫をした(図1)。

図1. 各肺炎球菌莢膜抗原および細胞壁多糖抗原に対する抗体価(標準血清)

今回開発した方法により、特にCWPSに対する抗体の非特異的結合を抑制できた。

工夫した内容に関しては未発表のため本報告に詳細を記載できないが、PS25F、PS6AならびにCWPSに対する標準血清中の抗体による非特異的吸着が大幅に抑制できた。個々の抗原に対する抗体の吸着がこの工夫により影響を受けるかに関しても検討した(図2)。

図2. 工夫前後における、各肺炎球菌莢膜抗原および細胞壁多糖抗原に対する抗体価比較(標準血清)。赤字は工夫後に抗体価が低くなった抗原。灰色で示したPS6A(PPV23ワクチンには含まれない抗原)、PS25F(ワクチンに含まれない抗原)、CWPS(細胞壁多糖抗原)への血清中抗体の非特異的吸着は工夫したことにより、大幅に減少した。

PPV23ワクチンに含まれる23血清型の莢膜多糖抗原のうち、10血清型(PS4、PS7F、PS8、PS10A、PS14、PS17F、PS19A、PS19F、PS22F、PS33F)に関して、工夫後に抗体価が低くなったが、PS33Fを除き、対照抗原(PS6A、PS25F、CWPS)に比べてその低下は軽微であった。しかしながら、PSV23ワクチンを接種した場合に、特定の莢膜多糖抗原に対して作られた抗体量が高く見積もられる場合があることを示しており、実際に作られた抗体量を測定するためには本開発で用いた工夫をする必要がある。一方で、非特異的に結合した抗体が免疫を活性化(賦活化)できるのであれば、PPV23接種により、肺炎球菌感染に対して十分な免疫誘導を起こすことができる可能性もある。これらのことは今回開発できた手法を用いて、今後確認および検討していく予定である。

[考察]

本開発により、肺炎球菌ワクチンに含まれる23血清型に対する抗体価(抗体量)を一括で診断できる方法を開発できた。PCV13ワクチンなどに含まれるPS6Aに関しては、今回用いた標準血清では確認できないものの、本方法でPS6Aに対する抗体価も問題なく測定できると考えている。

本方法では血清(血液から細胞などを除いた上澄み)を100倍希釈して用いており、確認のため1検体につき3回検査したとしても、多くとも10 ml(1ミリリットルの100分の1量)の血清で結果を得ることができる。また、検出できる抗体量はpg/mlレベル(pg:

ピコグラムは1兆分の1g)であり、抗原が結合した蛍光磁気ビーズと血清があれば数時間で結果を得られることから、迅速・高感度かつ少量のサンプルで肺炎球菌ワクチンに対する抗体産生量を一括で評価できる方法である。

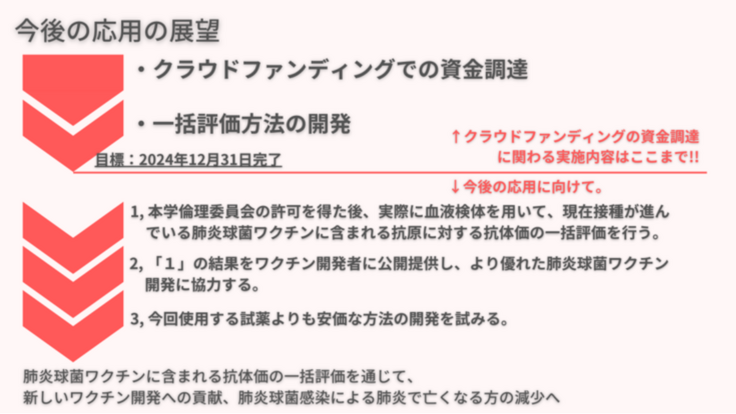

[今後の展望]

|

|

本クラウドファンディング開始時に提示させて頂いたロードマップを再掲する。御寄付くださった皆様の御支援により、「一括評価方法の開発」までは予定通り達成できた。今後は国内外の研究者と連携しつつ、各倫理委員会からの承認を得た後に、肺炎球菌ワクチンの効果を評価するために、実際に血清を用いた一括評価を進めていく予定である。

また本評価系を遂行するのに必要な試薬が非常に高価なため、同様の手法でより安価にできる方法の開発を目指す。

[謝辞]

本開発においては、多くの皆様からの御寄付で、肺炎球菌莢膜抗原(25種類)、細胞壁抗原(1種類)ならびに消耗品を購入しました。更なる改良が必要となるかもしれませんが、ひとまず無事に肺炎球菌ワクチンの効果に対する一括評価方法が開発できたことを御報告できましたことに安堵し、改めて皆様に御礼申し上げます。

>また蛍光磁気ビーズは非常に高価で、御寄附分では購入できなかったため、長崎大学大学院熱帯医学グローバル研究科の「令和4年度 研究科長裁量経費(社会的インパクト⽀援)」で御支援頂き、購入いたしました。この場をお借りして、北潔研究科長に厚く御礼申し上げます。

最後に、本プロジェクトを開始ならびに遂行するにあたり御助力下さりました、Readyforの皆様、長崎大学広報戦略本部の皆様ならびに長崎大学熱帯医学研究所の皆様に御礼申し上げます。

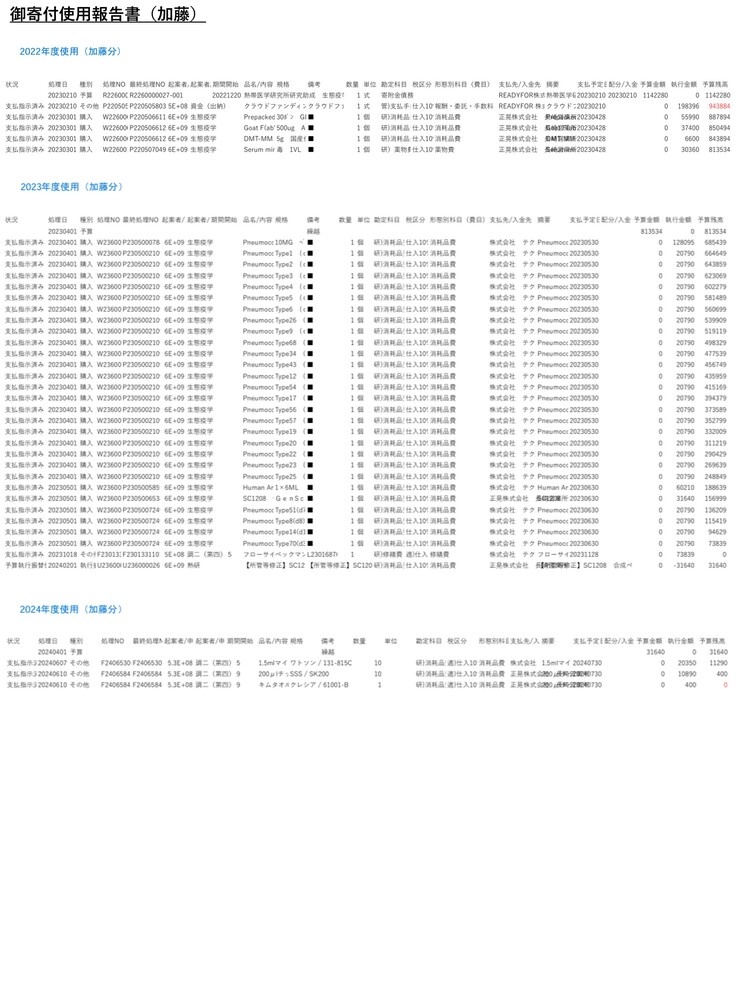

加藤分としては、御寄付頂いたうち943,884円を予算として受け取り、研究開発にすべて使用させて頂きました。「御寄附使用報告書」を提出させて頂きます。今後とも御指導ご鞭撻賜りますよう宜しくお願いいたします。