【お礼とご報告】プロジェクト終了とリターン送付について

紅白梅と旧弘前保健所跡地を訪ねる

写真中央の奥に見える尖塔は最勝院五重塔

ページを訪ねていただいた皆さま

ご支援をいただいた皆さま・10/26&1/25小さな対話ご参加の皆さま

生活の中の雪壁はまだまだ高さを保ったままですが、暦は春に向かう頃となりました。

本日はプロジェクトの終了のご報告です。ひとまずの区切りとして下記ご報告申し上げます。恐れ入りますが記載内容(表現)について修正が必要な部分がありましたらお知らせください。引き続きメンタルヘルスソーシャルワーカーとして紅白梅に雪の会を屋号(?)に身近な出来事と人権にまつわる在野研究を細々と続けてゆく予定です。それでは、今後とも緩やかにどうぞよろしくお願いします。

2025年2月1日 照井あき(津軽紅白梅に雪の会) 今後のつぶやきはこちら

【目次】

①ご支援と収支報告

②リターンのお届け予定

③プロジェクトの軌跡

④おわりに

①ご支援と収支報告

チャレンジ概要には約200名のアクセスと35名の方のご支援をいただきました。皆さまからご支援いただいた資金は、全額全2回の小さな対話の開催に使用させていただきました。

クラウドファンディング支援金134,000-支出計134,286=差額-286(自己負担)

会場使用料6,600 ボランティアお礼8,000 文具(用紙・テープ等)7,500 印刷代(ポスター・プログラム等)4,200 発表資料の翻訳・英語表記チェック29,260 英語質疑応答トレーニング料42,000 現地の資料購入(アボリジナル関連)6,200 裁判動向に関わる資料1,500 郵送代110 機器借用料(モニター)3,000 帰国後の資料購入(中国関連)4,400 代理支援手数料(4件)880 クラウドファンディングシステム利用手数料20,636 以上です。

②リターンのお届け予定

報告書は2月末までにお届けできるように準備中です。「対話の時間(1時間)」のご支援をいただいた方とはただいま日程を調整中です。

③プロジェクトの軌跡

2024年10月26日(土)15:00~17:00

「旅の前。おやつの時間に小さな対話 パート1」

参加者10名・ボランティア2名

会場:coffee shop禅 ZEN 青森県弘前市大字大町一丁目6番地4

※はじまりのご挨拶 プロジェクト実行責任者 照井(津軽紅白梅に雪の会)

①参加者のみなさまのこと

ほほえみネットワークさん、チャイルドラインさん、みらいねっと弘前さんからパンフレットを紹介いただきました。活動は耳にしたことがあるけれど実際は?について質問も飛び交いました。

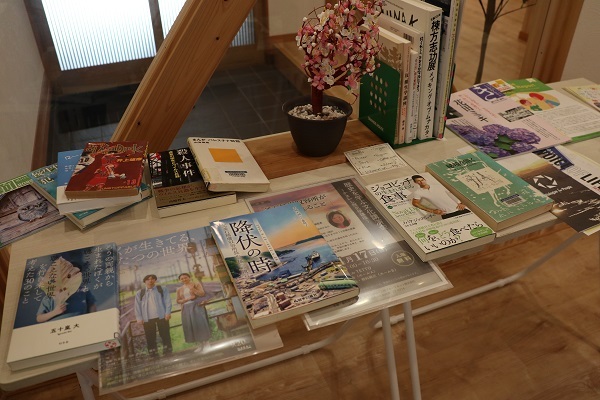

②展示物のこと

東京の原告である北三郎さん手作りの紅白の梅、優生保護法の問題に関連する書籍、参加者や青森県とゆかりのある方が書かれた偏見や差別、倫理の問題にまつわる書籍、津軽紅白梅に雪の会がこれまでご縁をいただいた書籍。

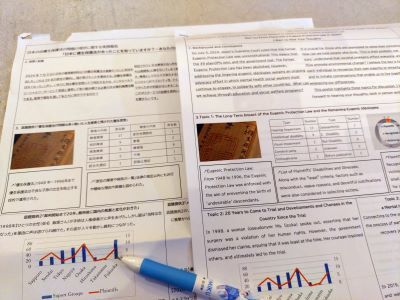

4日間の会議の開催内容を英語版とAIの力を借りた和訳版の紹介

④ポスターのお話

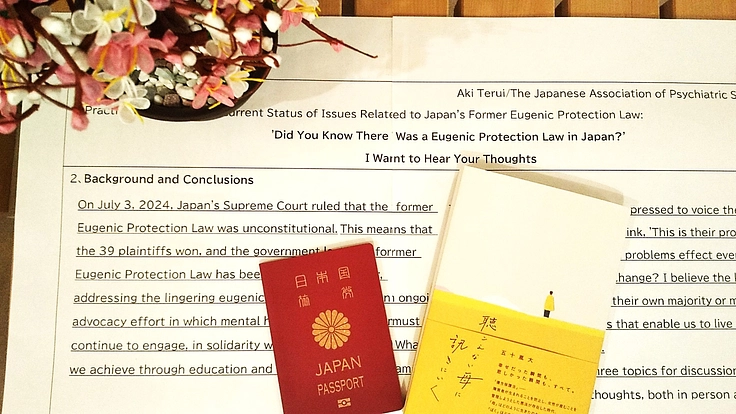

今回のメルボルンでの報告内容の模擬発表「Did you know there was a Eugenic Protection Law in Japan? I want to hear your thought」 (日本に優生保護法の問題があったことを知っていますか?あなたの声を聞かせてください)

⑤情報保障ってなんのこと?

2024年9月28日に仙台で開催された「差別に抗い、ともに生きること。」の壇上の写真を例に手話通訳、要約筆記、口話発表の介助、段差解消のスロープ、電話リレーサービスについてご紹介。

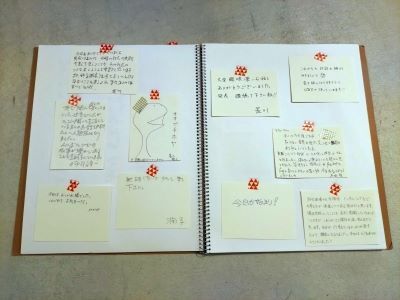

⑥参加者のみなさまからの問いとつぶやきタイム&小さな対話

「優生保護法の問題と宗教の関連は?」

「青森市のハンセン病療養所松丘保養園って行ったことありますか?」

「違憲判決は出たものの・・・、いまだたくさんの人の気持ちの中にあるものは・・・」

「揺らぎながらの日々」

「映画『沈黙の50年』の上映できたらいいのにな」

「1948年に優生保護法が成立したのは歴史的な理由や背景は?」

「なぜ鳥取県は一時金支給法も新しい補償法に関しても個別通知の決断ができたのだろう?」

「これからの未来に期待することは?」

珈琲とおやつも大事な対話の立役者。

ご参加&開催への励ましをいただいたみなさまには心よりお礼申し上げます。

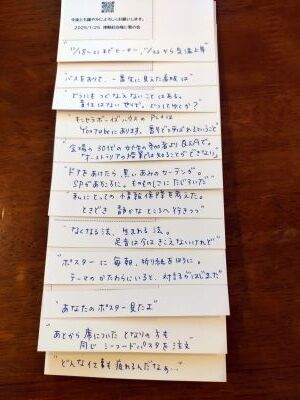

2024年8月~10月 言葉の時間① ~ポスターの英訳支援を受ける~

一度、英語に親しむ先輩に読んでいただいたところ

「そういう法律があったんだね」というお返事が届いた

2024年8月~11月 言葉の時間② ~英語による質疑応答のトレーニングを受ける~

用意していった英文は毎回まっくろに直しをもらえた

その途中、オーストラリアのホームページに散見される

「アクノレッジメントオブカントリー」を知る

詳しくはこちら

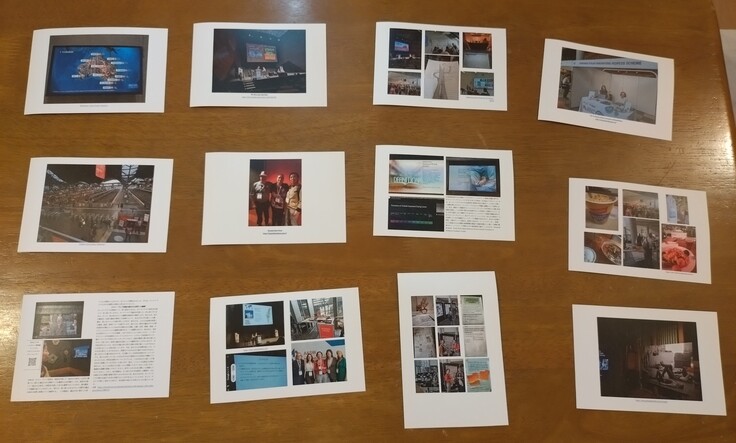

2024年11月16日~23日

紅白梅と行く8000km。メルボルンで優生保護法の問題をつぶやく。

2024年11月にオーストラリアのメルボルンで開催された国際会議にて 日本の優生保護法の問題について報告しました。紅白梅とともに津軽からメルボルンまで約8000㎞の道のりを移動しました。「この花は何?」と紅白梅をきっかけに対話が始まることもありました。また、毎朝ポスターの前で10月「小さな対話」で生まれた折り紙を貼る作業をしていると、いつのまにかポスターに近づいて来てくれる人も。こちらから話しかけなくとも、テーマの傍に誰かがいることで自然な対話が生まれやすいということを感じました。

そして、「日本に優生保護法があったことを知っていますか?」という質問に対しては「知らなかった」「わからない」という回答が多数でした。また、「自国に同様の法律がありましたか?」という質問には「ない」「わからない」という答えが多い中、中国やインドにて人口抑制のための国レベルでの取り組みがあったことを教えてもらう場面もありました。「あなたの考えを教えてください」に対しての書き込みもいただきました。

詳細はこちら

「ありのままでいい。実験のようなことはしません。」

(中)"The term reproductive rights says it all!"

「リプロダクティブライツという言葉がすべてを物語ってる」

(下)「优生」

「中国語だと『優生』ってこう書くんだよ」

オーストラリアの歴史に少し近づいて

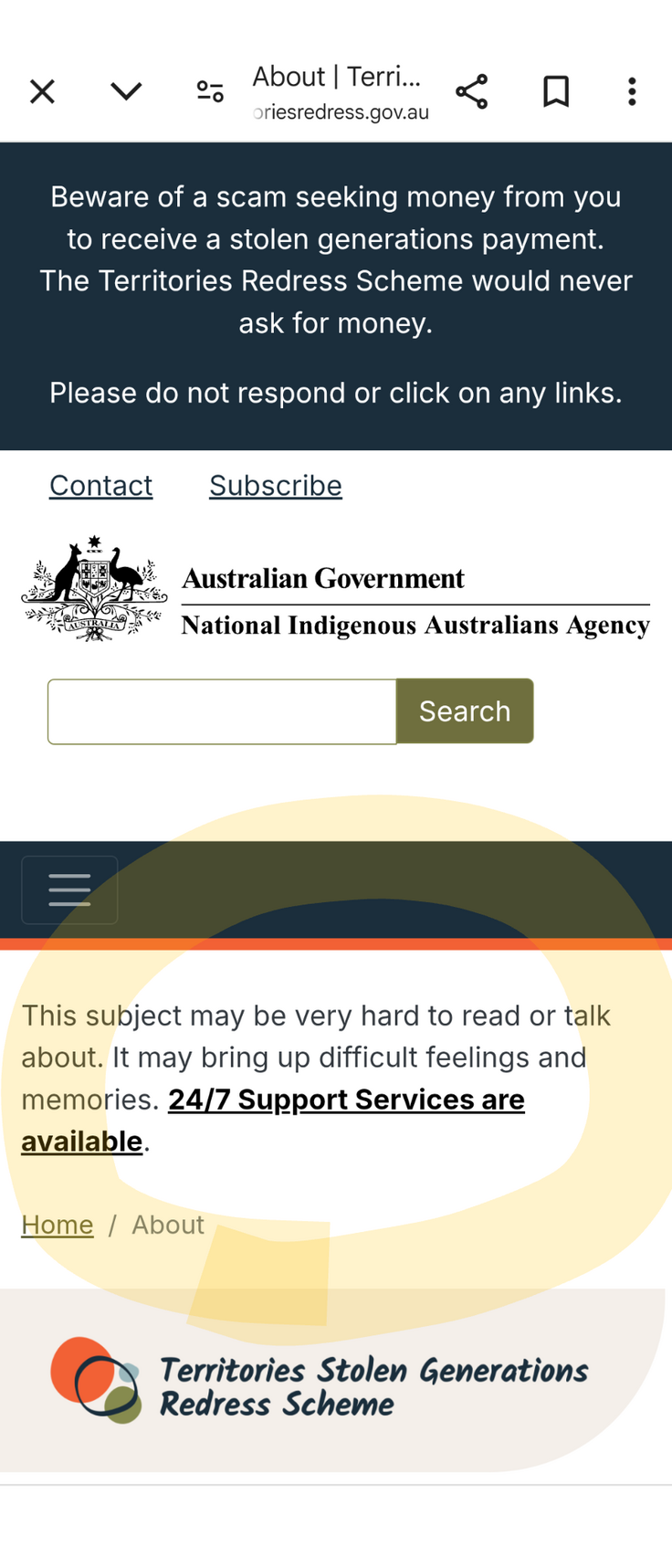

メルボルンに行くまでは「アボリジナルが迫害された歴史がある」という程度の認識でした。しかし、現地のメルボルン博物館アボリジナルカルチャーセンターを歩き、会議の講演で迫害されたアボリジナルの生存者の語りを耳にしてその迫害の歴史が世代を超えて残す影響を知り衝撃を受けました。「盗まれた世代=ストールンジェネレーション」という言葉も初めて知りました。しかし、何よりも印象に残ったのは迫害の生存者により迫害の経験が語られた後でした。会場のオーストラリアの女性から「今日は語ってくれてありがとうございます。これまで実際に何が起きていたのか詳しいことを知る機会がありませんでした。」という感想を耳にしたことです。迫害の生存者がいて、人権侵害を補償する仕組みがあっても、アクレッジメントオブカントリーの文言が生活の中にあふれる慣習があっても、教育の中で歴史が語り継がれる仕組みは道半ばというのが現実のようでした。

※迫害の歴史と今なお残る影響を伝えるアニメーション。現地での講演で紹介された動画を下記からご覧いただけます。英語字幕あり・約20分 We Were Just Little Boys

2025年1月25日(土)15:00~17:00

「報告会 おやつの時間に小さな対話 パート2」

参加者6名・ボランティア2名

会場:coffee shop禅 ZEN 青森県弘前市大字大町一丁目6番地4

「1948年、優生保護法が生まれた時代ってどんな社会だったのか?」

パート1でいただいた問いを受けて近づいた歴史の報告

1948年前後の津軽でも戦前戦後の影響があった

食糧確保のために弘前公園内も南塘グラウンドも農地に転用

桜祭りやねぷた祭りも休止。近年では感染症拡大や気象災害により私たちも経験したばかり

戦後の物価高騰(約8倍)は2025年1月の現状にも少し似ていた

参考:「目で見る弘前・黒石・津軽の100年」・郷土出版社・2000年・弘前市立図書館調査室蔵

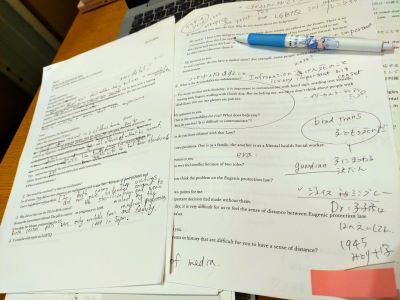

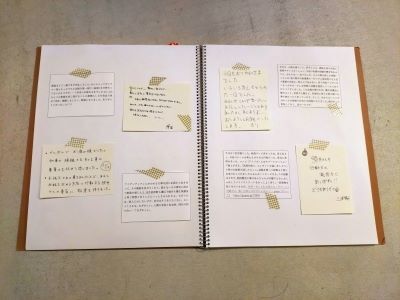

リターンとなる報告書の原案

参加者の皆さまに読んでもらいながら報告がすすみました

「青森県内にあった12か所の優生保護相談所」

小さな対話をしながら参加者同士の距離が少しずつ縮まって

【当日の流れ】

①パート1をふりかえって

会場の展示コーナーにて三浦哲郎さんの著書「忍ぶ川」も紹介。「そういえば家にある」という声も。

②報告1 メルボルンでの出来事(動画 各5分)

南半球の11月は30℃越えの日もありました。メルボルンの中心地サザンクロス駅で目に飛び込んだ看板はフードバンクの広告でした。

動画「70代アボリジナルの男性の涙」

親から引き離されたアボリジナル子どもたちが収容された施設のひとつ「キンセラボーイズハウス」の歴史がアニメで紹介されました。8歳で収容されたウィリーさん(73才)は名前ではなく「36」という番号で呼ばれたそうです。補償制度の紹介ブースにて担当部局の方に質問したところ「まだまだ、歴史の教育は整っていません。教えてこなかった時代が長すぎました。オーストラリアの恥ずべき歴史です。」と教えてくれました。また、補償制度を案内するホームページには、出来事への対峙により生まれるであろう衝撃に対して24時間365日の心理的サポートが受けられる記載がありました。

「イスラエルの病院からの報告と会場の雰囲気」

イスラエルからはガザの北部にある「アシュトッド病院」のソーシャルワーカーによる報告がありました。病院が爆撃されたのはお祭りのあった週末の土曜の朝。サイレンが鳴ってから病院に駆けつけ、院内の態勢を救急体制に変更していった様子、様々なトラウマケアに取り組んだという内容でした。誤解を恐れずに言えば、渡航する前からイスラエルからの報告があること自体、少し違和感を覚えていました。その理由は、日本でのニュースに触れていると「イスラエルが悪」という認識や「イスラエルからだけの報告があるのは不公平」と感じていたからです。しかし、いざ戦争となればいずれの国の一般市民も日常生活が脅かされ、そして自分と同じ職業の仲間が戦禍のために知識・技術・価値を使わなければいけない事態があることを知り、平和の中で働けていることの尊さを感じてしまいました。

③#つぶやくために必要なこと~改めて情報保障のこと~

初めて訪れる会場で一番安心感を感じられたのは、開会式のアナウンスの中に「非常時の対応」が行われたことです。英語でしたが、ゆっくり身振り手振りも加えた司会の方のアナウンスに安心感を覚えました。4日間の会議は英語が飛び交う空間で、刺激もありましたが時々疲れることもありました。慣れ親しんだコミュニケーションができないことのストレスを感ざるを得ませんでした。そして、イスラエルからの報告が行われる会場では、開会式などとは異なり警備の方も多く配置され、暗幕で外部から中の様子が見えにくい工夫もなされており、物々しい雰囲気に慄いてしまいました。「身の安全を感じられること」もまた情報を保障するためには必要な方法と気づきました。

④つぶやきタイム

「そもそも優生保護法があった時代、障害のある人の親は手術を拒否できたの?」

「オーストラリアの会議にはロシアからの参加はありましたか?」

「今回のチャレンジをメディアに取材してほしい気持ちもあった。でもとても迷った。優生保護法の問題を知ってほしいという気持ちと、安心して対話できる空間にしたい気持ちの両方があったから。」

⑤報告2 ポスターに届いた声・つぶやいて起きたこと

「Did you know there was a Eugenic Protection Law in Japan? I want to hear your thought」 (日本に優生保護法の問題があったことを知っていますか?あなたの声を聞かせてください)」のポスターの前では色々な方との出会いがありました。「優生保護法?なにそれ?ちょっと待って、いまグーグルで調べてみるから」という方も。女性の方からは「私の子どもはダウン症なんです。あなたはおじいさんのアドボカシーをしているの?いずれにせよ、妊婦への情報提供の問題と関連する内容ですね。」という感想もいただきました。インドにルーツを持つ参加者は間髪入れず「インドでも女性が首相だった時代に、貧しい男性の強制不妊手術があった」と教えくれました。帰国後に調べたところインディラガンディーさんという政治家の時代「ナスバンディー」という政策がとられたようです。また、香港からの参加者からは優生を意味する「优生」を教えてもらいました。検索したところ2018年に上海の研究者が優生学の批判的検証について本を出版していました。その目次には日本の優生保護法についても書かれていました。引き続き、深めてゆければと思っています。

⑥ つぶやきタイム(日常をふりかえる時)

後半も色々なつぶやきがありました。

▷「アボリジナルの平均寿命や健康度の低さに触れ、短命と言われている青森県民としてなんだか人ごとの感じがしなかった。」

▷「青森県は今は方言を大事にしている文化がある。でも、過去には『方言札』と言われる取り組みもあったようだ。いわゆる文化的断種と言うことを思った。」

▷「お箸は左手、筆は右手の家族のことを思った。」

▷「自分より若い世代にこの問題をどう語ってゆけばいいのかと思っている。」

チャイルドライン、子ども食堂のネットワークづくり、学校教育、児童福祉など子どもの生活に関わる現場の方からは…

▷「現場では相手に何かを伝えようとするとき、『個人のできなさに帰結していいの?社会によって生まれた困りごとという側面もあるのでは?』と思うこともある」

▷「目的のために事実を伝えなくてはいけない場面もあるけれど、もし自分が言われる立場ならば簡単に受け入れられるんだろうか?とも思う」

▷「『こんな表現を使っちゃいけないけど…』を枕詞にせざるを得ないやるせなさが存在しています」

ハンセン病の歴史に縁のある方からは…

▷「優生保護法がなくなった1996年は、ハンセン病の隔離政策の法律がなくなった年でもある。優生保護法の裁判の動向は気になって関心を寄せていました。実際に青森県にある松丘保養園の歴史にも入所者同士の結婚には不妊手術が条件とされていた時代もありました。」

メルボルンでの出来事をきっかけに、自然に津軽の歴史の中にあった偏見や差別のこと、今の生活の中にある偏見による差別への逡巡について終了予定時間ぎりぎりまで小さなつぶやきと対話が続きました。自分事としてつぶやき、そして日常生活のレベルまで身に引き寄せてくださった参加者の皆さまに心よりお礼申し上げます。

【おわりに】

2024年10月1日~11月29日の支援募集期間にはチャレンジへの関心とご支援をいただきありがとうございました。おかげさまでメルボルン渡航の前後に小さな対話の企画を開催することができました。会場となった「coffee shop禅 ZEN」に足を運んでいただいた皆さまにもお礼申し上げます。公開準備では素案に対して素朴な疑問や率直なコメントをいただき、内容を読み直し&書き直しました。初めての取組み「これでいいのかな?」という不安を抱えつつのはじまりでした。しかし、メールや対面でのご案内をとおして、段々とアタマの中にあったものが具体的な形になっていきました。チャレンジの途中には優生保護法の問題についての様々な想いやお考えと同じくらい「考えていることをよく行動に移したね」というメッセージをいただきました。自分ひとりで行動に移せたのではなく、紅白梅をくれた原告の北さんのように「自分で声を上げる人」や、作家の五十嵐大さんのように自身の家族史に向き合うだけではなく自分とは異なる立場である私の語りに「耳を傾けてくれてくれた人」が始める勇気をくれました。そして、おもしろがってくれた人、広報に協力してくれた人、よくわからないけれど近づいてくれた人、折り紙を折ってくれた人、帰国後に箱の中でぺちゃんこになった紅白梅の花びらを一つ一つ開いてくれた人、そっと見守ってくれた人、疑問を呈してくれた人、新聞記事を切り抜いてくれた人、英訳や英語のやりとりをご一緒してくれたM先生&アンディ先生、9/23&1/13打ち合わせの時間を作ってくれたボランティアさん、会場の提供&珈琲とおやつを出してくれた禅さん、批判的対話と同時に「好きにやれ」とクラウドファンディングの緊急連絡先となってくれた家族…それぞれがくれた反応に一球一球ラリーの様に反応していった結果、ここまで取り組みを続けることができました。

自ら始めたことですが途中で迷ったり、なんだか前に進まない感じになることもありました。また、年末からの約3週間にわたる災害級の雪により生活がままならず「対話の会をしている場合ではないのでは?」と逡巡もしました。しかし、今回の災害級の大雪の中に身を置き、雪国での生活には除排雪がいかに重要なのか痛感しました。1月の小さな対話では、雪国の生活に除排雪が欠かせないように、様々な違いをそのままに安心してコミュニケーションを図るための「情報保障」の大切さが対話の中にも登場しました。

私たちのつぶやきも続く?

メルボルン博物館アボリジナルカルチャーセンターの出口にて

このご報告ですべてを紹介することは叶いませんが、今回のチャレンジの途中や「小さな対話」では「自然なつぶやき」にたくさん出会いました。その中の「ひとりがつぶやき始めれば、後に続く人が生まれることもある」というフレーズで終了報告を閉じたいと思います。最後までお読みいただき本当にありがとうございました。