支援総額

目標金額 1,500,000円

- 支援者

- 5人

- 残り

- 5日

プロジェクト本文

▼自己紹介

静岡県の浜松市に暮らしています。

育ったのは京都でしたが、近くには山や川があり、幼少の頃はそんなところで探検ごっこをしたり、ゲンジ(関西ではクワガタのこと)獲りをしたりして遊んでいました。そして、小学校の高学年になると山好きの大人に連れられて低山に登りはじめ、ただ山に登るだけでなく、流れる川で魚を釣ったり、火を起こしてソーメンをゆでて川で冷やして食べたり、雪が積もればソリ遊びをしたり、拾った落ち葉を押し葉にして自分だけの樹木図鑑を作ったりして、森やそこに棲む動植物に親しんできました。

本を読むのが好きだったので、高校を卒業したらなんとなく大学の文学部にでも進もうかと考えていたところ、森のことを学ぶのもいいのじゃないかと勧められ、農学部の森林科学科を目指しました。その試験対策もあって森や自然に関する本を読みましたが、なかでも印象的だったのは生物学者の今西錦司、伊谷純一郎、河合雅雄、日高敏隆、そしてジャーナリストの本多勝一さんらの著作でした。それらを読んでいるうちに実際に森や自然について学ぶ以外にも、それらを文章で表現することの魅力を感じたようです。いつか自分も森や自然についての本を書いてみたいとそのとき思いました。

大学に入り、信州・長野の低山から日本アルプスまでさまざまな山に登り、そこにある植物や森を見る6年間を過ごしました。図鑑を持って山に登り、そこに生える草木を調べていくことで森を見る力がつき、そこに大学での授業や研究も加わって、森を見る目が養われたように思います。

大学卒業後は地元の森林組合に就職し、4年間、林業に従事したり、その後、熱帯雨林を訪ねたり、森林環境教育を行うNPO法人に就職し、子どもから大人までを対象に多くの森林体験プログラムを実施してきました。いまは森や自然とは関係のない仕事をしていますが、以前から願っていた文章を書くという手段で森のことを表現できないかと試行錯誤しています。2016年には静岡県の森について書いた文章で第19回伊豆文学賞・優秀賞を受賞しました。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

これまで歩いて見てきた森の姿をいつか自分の言葉で表現し、本という形にして多くの人に知ってもらいたいと考えてきました。その理由は、わが国の森は過去にけっしていいとは言えない形で大きく改変(破壊も)されており、それは当時、まだ正確に森のことを理解していなかったがためになされてしまった、という思いがあります。そしてこの先、そうした改変が再びなされないために、森のことをより多くの人に正確に知ってもらいたかったのです。ただ、実際に原稿を書き始めてみて感じたのは、知ってもらいたいのはそのことだけでなく、むしろ、森という環境(世界)の有様(ありよう)、そしてそこに暮らす動植物たちの生きざまの魅力や見事さでした。そうした魅力や見事さ(もちろん危なさも含め)を感じてもらいつつ、森という環境(世界)について深く知っていただければ少しでも森への理解が深まり、この先、過去とは違った人と森との関わり方が生まれてくるのではないかと思っています。

数年前より実際に文章を書き始め、できたものをいくつかの出版社に送ったりもしましたが、採用されることはなく、それならと自分で原稿を整理し、街の印刷屋で冊子のような形にして身の回りの方を中心に読んでいただきました。しかし、そのやり方では読んでいただける人の範囲も限られ、また、やはり文章もプロの方(校正者)の目を通してもらいたい、そして冊子ではなく、読みやすい本という形のほうがいいだろうという思いから、あらためて出版社を通した本を作ることを目指します。しかし、出版にかかる費用を自分では賄い切れず、REDYFORを成功させることでその思いを実現したいと考えています。

▼プロジェクトの内容

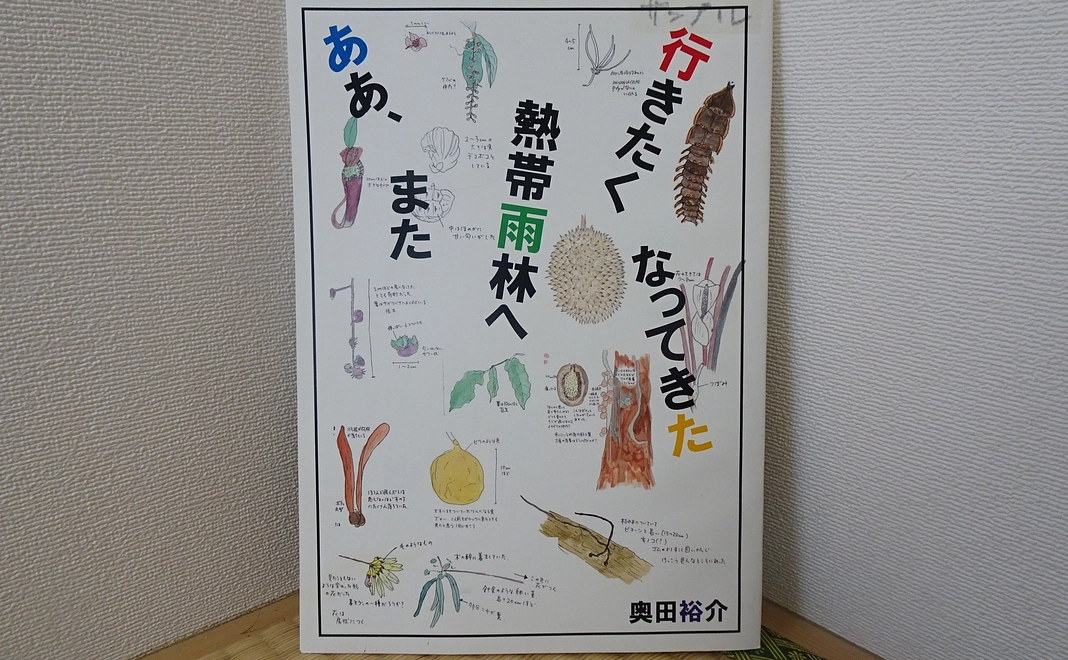

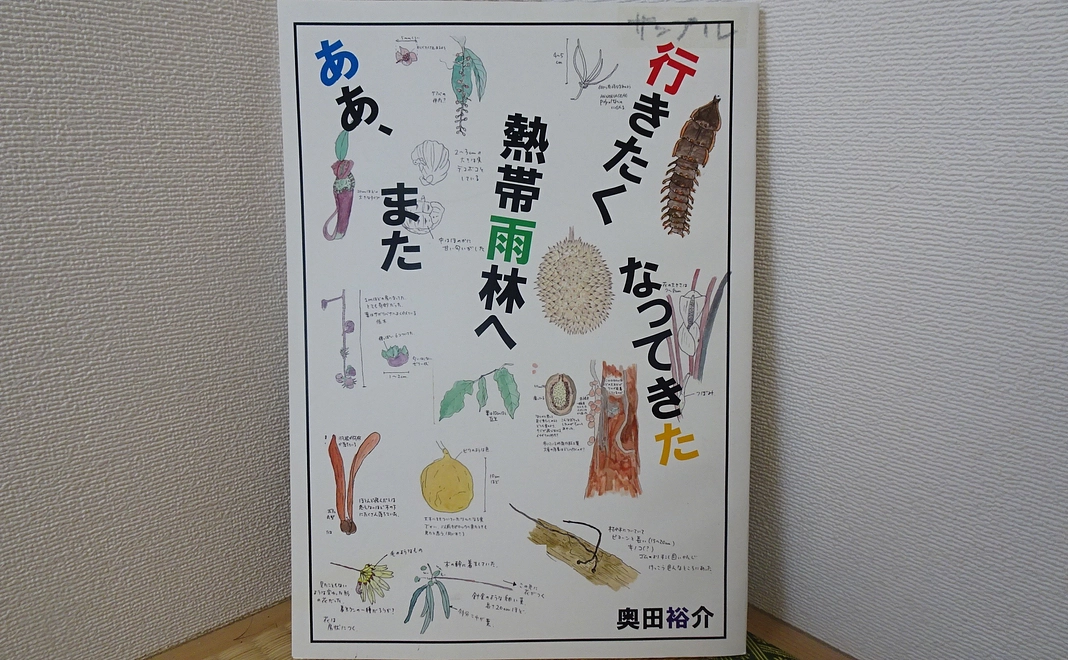

はじめに足掛け10年ほどにわたって訪ね続けた熱帯雨林についての本の出版を目指します。

プロジェクトを立ち上げたきっかけとしては日本の森について書くのが筋なのですが、よく知らないけれど興味があるかもしれない熱帯雨林(ジャングル)のことを書くことで、森についての読者の関心を引けるかなという正直、ちょっと下世話な(?)思いがあります。ただ、現地でしたスケッチや撮った写真も多くありましたので、まずはこちらのほうが関心を引きやすいのではと考えました。

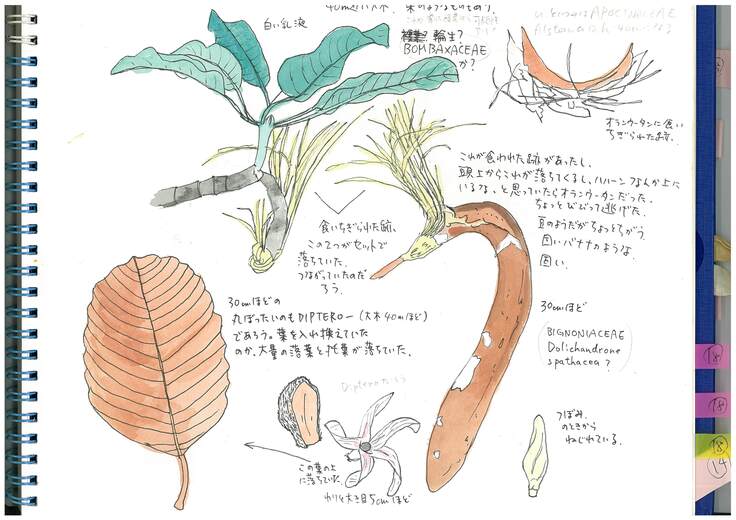

(マレーシアボルネオ島の熱帯雨林)

内容は、実際に歩いて見た東南アジア熱帯雨林の姿を現地で描いたスケッチや撮った写真も加えつつ、そうした森の魅力や価値、そしてそこから気づかされたわたしたち人間の生を書いたものになります。

そうした原稿(ほぼ完成しています)を出版社へ送り、約6か月間、校正などの編集作業を終えたのち、出版、納品となります。自費出版という形なので確実に本になります。できあがった本は寄付をしてくださった方へ郵送させていただき、残りは出版社さんを通じていくつかの書店に並びます。

(現地でしたスケッチ)

そして、1冊目のプロジェクトがうまくいけば続いて、わたしが10年間暮らし、さまざまな山に登って見てきた信州・長野の森の姿を書いたもの、そして、大学生だった頃にしていた花粉分析という研究手法による過去1万年にわたる信州・長野の森の変遷についての本の出版を目指したいと思っています(すべて成功すれば森3部作となります)。

いずれもわたしが見た、もしくは花粉分析という研究手法によって復元した森の姿を、正確にかつ分かりやすく書き記しつつ、そこから掴んだ森というものの姿や価値、魅力について、本を読むことで多くの人に知ってもらえればと考えています。

我が国の森については現在、あまり注目されることがなく、過去には大きく改変させられてきたという経緯がありますが、そこには現在もなお、多くの動植物たちが暮らし、森でなければ生きていけないものたちも数多く棲んでいます。さらに、森は人間の生活にとってもなくてはならないものであり、そうした存在なのにもかかわらず、その正確な姿を知っている人はほんのわずかだと言っていいでしょう。本を出版し、それを読んでもらうことでより多くの人に森の姿や魅力や価値を伝えたいと思っています。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

正直言ってとても個人的でかつ、公益性がなさそうなこのプロジェクトに興味をもってくださる方がどれだけいるのか、はなはだ不安ではあります。しかし、わたしがそうだったように、本を読むという行為を通じてそこに書かれた言葉が深く読み手に染み入り、森に対する考えや態度に少しでも変化をもたらすことができればと願っています。

森という環境(世界)はわたしたち人間が生まれるはるか以前からあり続けており、その有り様はこの地球上で”生きる”ということの何たるかを教えてくれているような気がします。わたしたち人間が生きていくうえでも欠かすことのできない森のことを少しでも正確に知っていただき、そして考えるきっかけになれば、この先の人間と森とのかかわり方に新しい視点が提示できるのではないかと思っています。

- プロジェクト実行責任者:

- 奥田裕介

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年7月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

資金が集まりましたら、出版社へ原稿(ほぼでき上がっている)を送ります。 その後、校正などの作業を経て、およそ6か月で印刷・製本となります。 費用は300部の出版で計98万円(+税)となります。 本が納品されましたら、寄付をいただいた方に郵送させていただきます。 残りの本については出版社さんのほうで書店販売をしていただけます。 資金の使い道はおもに出版にかかる費用(98万+税)と寄付をいただいた方への本の郵送料(430円)、システム利用料です。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

静岡県の浜松市に暮らしています。 幼い頃からの野遊びが高じて森のことが好きになり、あちこちの山に登って森を見、遠く東南アジアの熱帯雨林にまで足を延ばしてきました。 いまの日本の森はその多くが人の植えた林になり、残った森もその魅力や価値が充分に理解されていないのではないかと思っています。そして、森のことを知ることは、わたしたち人間や自分自身のことを知るきっかけになると考えています。 そうしたことを自分の言葉や絵、写真などで表現したいと思っています。 2016年には静岡県の森について書いた文章で第19回伊豆文学賞・優秀賞を受賞しました。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

熱帯雨林についての本(寄付をいただいた方のお名前を印刷します)を1冊差し上げます

できあがった本を1冊郵送いたします。(上の写真はイメージです)

本には寄付をいただいた方のお名前を掲載したいと考えています。

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年7月

10,000円+システム利用料

熱帯雨林についての本(寄付をいただいた方のお名前を印刷します)を1冊差し上げ、残りは書店販売分に使わせていただきます。

できあがった熱帯雨林についての本を1冊郵送いたします。(上の写真はイメージです)

本には寄付をいただいた方のお名前を掲載したいと考えています。

また、寄付の一部を書店販売分に使わせていただき、不特定多数の読者へ届くことを願います。

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年7月

プロフィール

静岡県の浜松市に暮らしています。 幼い頃からの野遊びが高じて森のことが好きになり、あちこちの山に登って森を見、遠く東南アジアの熱帯雨林にまで足を延ばしてきました。 いまの日本の森はその多くが人の植えた林になり、残った森もその魅力や価値が充分に理解されていないのではないかと思っています。そして、森のことを知ることは、わたしたち人間や自分自身のことを知るきっかけになると考えています。 そうしたことを自分の言葉や絵、写真などで表現したいと思っています。 2016年には静岡県の森について書いた文章で第19回伊豆文学賞・優秀賞を受賞しました。

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 4,899,000円

- 寄付者

- 205人

- 残り

- 73日

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!

#子ども・教育

- 総計

- 38人

「沖縄のピカソ小波津有希」ダウン症重度画家の人生をマンガ化

#子ども・教育

- 現在

- 35,000円

- 支援者

- 5人

- 残り

- 8日

結んだ絆、ほどけないように。リーフノットサポーター募集中!

#子ども・教育

- 総計

- 107人

JWCサポーター大募集中!傷付いた野生動物を救いたい

#子ども・教育

- 総計

- 253人

野生に帰れない猛禽類のために|猛禽類医学研究所マンスリーサポーター

#子ども・教育

- 総計

- 524人

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

#観光

- 現在

- 5,569,000円

- 支援者

- 340人

- 残り

- 37日