支援総額

目標金額 8,000,000円

- 支援者

- 1,402人

- 募集終了日

- 2024年4月5日

台湾花蓮地震 緊急支援

#国際協力

- 現在

- 49,236,000円

- 寄付者

- 5,068人

- 残り

- 52日

捨てられて野良化した猫達の避妊去勢と餌代のご支援をお願い致します!

#まちづくり

- 現在

- 332,000円

- 支援者

- 24人

- 残り

- 36日

にゃんこのしっぽサポーター募集★石垣島の捨てられた猫たちに治療を!

#動物

- 総計

- 99人

日本モンキーセンター|動物たちのくらしをまもり、未来へつなぐ!

#動物

- 現在

- 9,845,000円

- 寄付者

- 596人

- 残り

- 22日

ゆきねこサポーター募集中|保護猫シェルター幸せの家へご支援を

#環境保護

- 総計

- 132人

猫の繁殖を予防するためのクリニックを作りたい

#動物

- 現在

- 1,124,000円

- 支援者

- 99人

- 残り

- 21日

映画『吾輩は保護犬である』完成!映像の力で命の尊さを全国に伝えたい

#子ども・教育

- 現在

- 2,132,000円

- 支援者

- 145人

- 残り

- 22日

プロジェクト本文

\みなさんの拡散が大きな力に/

#にゃんがたセンタークリニックを応援

上記ハッシュタグをつけて応援コメントと共にSNSでシェアしてください!

↓Xでは以下のタップで簡単に参加できます!

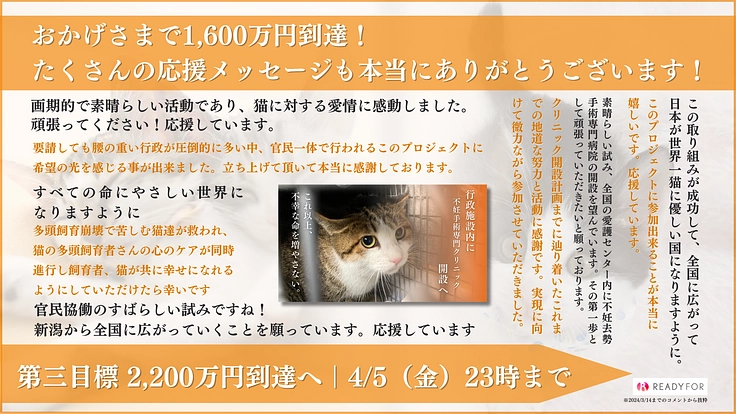

新潟市動物愛護センター内に

不妊去勢手術専門の動物病院開設へ

猫問題の解決策は、長く「殺処分ゼロ」というキャッチフレーズとともに歩んできました。そろそろ、命の線引きをするのではなく、不幸な命を作らない取り組みに舵を切るタイミングが来たと考えています。

全国どこでも起きていて、社会問題となっている「多頭飼育崩壊」。

新潟市動物愛護センター(以下、センター)の猫の収容の半数は多頭飼育由来とも言われています。動物関係者も、福祉関係者も、猫を飼育する当事者も、「増えすぎた命とどう向き合えば良いのか…」と深刻な課題に直面しています。

多頭飼育崩壊は当事者である飼い主だけで解決することはできません。繁殖を止めるために「一斉捕獲」を行い、不幸な命を増やさないための「不妊去勢手術」を行う必要があります。

しかしながら、新潟には現在多くの猫を一度に手術できる専門病院(スペイクリニック)がございません。また多頭飼育崩壊が起こる生活困窮家庭では、費用がネックでそもそも手術をすることができません。

そこで、そういった方も活用できる、一度に多くの猫を手術が可能な施設が必要だと考え、この度センター内に不妊去勢手術専門の病院「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」を日本で初めて*1開設すべく、プロジェクトを立ち上げます。

※NST新潟総合テレビ様に許可をいただいて掲載しています

このプロジェクトで最も大切にしていることは、さまざまな立場の人が同じ目標を目指して共に支え合うことです。

動物愛護センターという公共の場で複数の登録獣医師が手術を行い、ボランティアがサポートします。事業の対象となる案件は、行政と関係機関、民間愛護団体が連携して問題解決に当たります。また、センターは「いくとぴあ食花」という複合施設内にあるため、動物愛護に関心の高い低いに関わらず、幅広い世代の方が訪れます。施設内にチラシやポスター、手術実績等を掲示することで、多くの方に社会問題として「多頭飼育崩壊」に関心を持っていただき、早期に探知することで、問題が深刻になる前に解決できる好循環を目指します。

動物愛護センターは全国にあります。

本プロジェクトが実現し、事業として軌道に乗せることができれば、同じ悩みを抱える自治体に対して、解決に向けた手段のひとつを提示することができるのではないかと期待しています。官民連携、多機関連携で行う今回の取り組みが全国のロールモデルになり、輪が広がることを願っています。

私たちの取り組みは、未来を変える大きな一歩になると信じています。

その新たな一歩を、応援してくださる皆さまと一緒に踏み出したい。

一人ひとりが命に責任を持つ社会の実現のために。賛同いただける皆さまからのご支援を、心よりお待ちしております。

※今回のクラウドファンディングはAll or Nothing方式での挑戦となります。万が一募集終了日までに第一目標金額に到達しなかった場合、いただいたご支援は全額返金いたします。

*1:新潟市動物愛護センター調べ(都道府県、政令指定都市、動物愛護センターのある中核市すべてに電話による聞き取り調査を実施し、飼い主のいる猫も対象とした行政施設内での不妊去勢手術専門病院の開設は日本初であることを確認しました。:2024.1.19時点)

●目次

プロジェクトメンバーから皆さまへ

ページをご覧いただきありがとうございます。一般社団法人新潟県動物愛護協会です。本プロジェクトは新潟県動物愛護協会が発起人となり、新潟動物ネットワーク様、新潟県内の協力獣医師の皆さま、新潟市動物愛護センター様と共に同じ想いと志のもと、プロジェクトを立ち上げました。

まずは皆さまへ、それぞれのメンバーよりご挨拶をさせてください。

高橋正泰

(一般社団法人新潟県動物愛護協会 専務理事)

昭和54年4月から新潟県の公衆衛生部門の獣医師として35年間勤務し、その後再任用職員として5年間食肉衛生検査業務に従事、その後は特に定職はなく5年ほど経って、昨年(令和5年)4月に前任者が病気で専務を退いたあとを引き継ぐことになり、まだ一年目であります。

動物愛護に関する仕事は、動物保護管理センターで3年間だけ携わりましたが、そこで猫の多頭飼育崩壊の現場を体験しました。たくさん寄せられる苦情への対応と飼い主への説得の繰り返し、それ以外にも非常に多い遺棄猫に対して、殺処分の日々が続きました。解決の手段が見出せない現状に、一日でも早くこんな仕事から解放されたいとだけ思っていた日々でした。

月日が流れ、多くの人々の努力の結果、あの頃では考えられないような状況にまで社会は変化しました。あともう少しで、頑張ればあともう少しで、本当に不幸な猫を救うことができる。そんな状況にまで来たのだと心から思います。何としても今回のプロジェクトを成功させなければならないと強く思っています。皆さまのあたたかいご支援が必要です。よろしくお願いいたします。

川島剛

(公益社団法人新潟県獣医師会 新潟支部長 、新潟市獣医師会 会長)

川島と申します。平成8年に新潟市内で動物病院を開業し、小動物診療に携わってきました。また、新潟市動物愛護協会の会員としても動物愛護ボランティアとして多くの愛護事業や東北大震災時の動物救護にも参加してきました。令和5年から新潟市獣医師会長を拝命しています。

新潟市獣医師会は、20年以上前から「飼い主不明猫の不妊手術事業」を立ち上げ、ノラ猫の不妊手術の拡大に取り組み、不幸な猫を減らそうと努力しています。さらに新潟市地域猫活動支援事業や多頭崩壊猫手術支援事業を通じ、社会問題ともなっている猫の問題に対し、行政や動物愛護団体と協働で積極的に支援してきました。

今回はそれら活動をさらに広げ、「全国初の動物愛護センター内の常設猫不妊手術施設での多頭飼育崩壊や地域猫への多頭手術」に会員の皆さまと共に協力したいと考えています。

この全国初の試みが各地に広がり、殺処分ゼロへの大きな流れとなることを期待しています。そのためにもこのプロジェクトに対し、多くの皆さまのご協力をお願いしたいと思います。

岡田朋子

(新潟動物ネットワークNDN 代表)

新潟動物ネットワーク(NDN)は、2001年7月に発足した任意団体です。動物福祉の向上と、人と動物のより良い関係を目指して活動に取り組んでいます。

私は、20代後半に犬抑留所で殺処分されるたくさんの犬や猫を見たことがきっかけで、まるでゴミのように消える命を、なんとかしなくてはと思うようになりました。

人にも動物にも優しい街に暮らしたい。ささやかな、願いです。

この数年は、猫の多頭飼育崩壊に関わることが増えています。こんなに多いのかと驚くばかりです。日々の暮らしにも困るような、切実な生活困窮の社会問題も見えてきました。そして、関わるスタッフは、膨大な数の猫の行き場を探すために疲弊しています。望まれない命を作らないようにすることが切実な課題です。

センタークリニックは単なる手術施設とは思っていません。社会に新しい道を示す光だと考えています。自分ができる役割を、一人ひとりが果たせば、きっと願いは叶うはず。

大切な施設を、一緒に、大きく育てて行きましょう。

登坂友一

(新潟市動物愛護センター所長・新潟市動物愛護協会事務局長)

1994年4月に新潟市役所に入庁し、食肉衛生検査所、保健所の食品衛生担当課での勤務を経て、2023年4月に初めて動物愛護センターへ配属となりました。

まずは業務の内容を把握するため、積極的に現場での業務を行っていたところ、新潟市内には猫に関わる問題が多く、抜本的な対策が必要と考えるようになりました。

「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」で不妊去勢手術を効率的に行うことによって、地域や生活困窮者等が抱える様々な問題を解決できると思いますので、皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。

このプロジェクトには「未来を変えたい」という願いが込められています。

社会問題として深刻な多頭飼育崩壊

高齢、貧困、孤独、無知が招く惨状

新潟県では年々殺処分は減っています*2が、猫問題が減っている実感はありません。その大きな理由は「多頭飼育崩壊」です。

「多頭飼育崩壊」は、無知、貧困、高齢、孤独などが密接に関わっており、福祉分野との連携の模索も始まったばかりです。また一般の野良猫相談や地域猫相談も、近辺をリサーチしながら元を辿ると、どこかに大元となる多頭飼育者がいて、そこから猫が流れていることがわかってきました。

数十頭に膨れ上がった猫には、そこに至る原因があります。

猫はどこかから降って湧いて出てくるものではないのです。

また、飼い主に丁寧に説明して理解を得たとしても、当事者である飼い主だけで解決することはできず、これ以上不幸な命を増やさないためには一斉捕獲による不妊去勢手術をする必要があります。

新潟市では2011年より13の動物病院と連携し、不妊去勢手術を請け負う多頭連携事業を推進しております。しかし、一般の動物病院一日平均2〜3頭の手術を行うことはできますが、一度に数十頭など多くの猫の手術を行うことができないことが課題となっております。

また多頭飼育崩壊が起こる生活困窮家庭では、費用面からそもそも手術をすることすらできません。だからこそ、そういった方でも一度に多くの猫を手術する施設が必要だと考えました。

しかしながら現在、新潟を拠点とする不妊去勢手術の専門病院がありません。

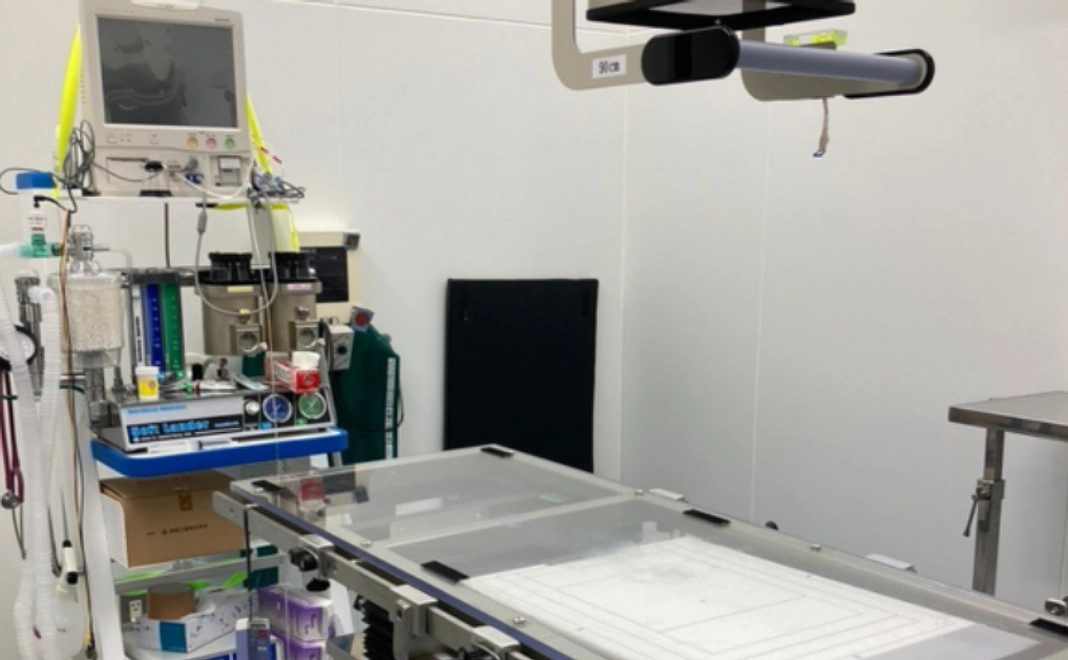

そこで、動物愛護センター内の手術室を利用することで、よりたくさんの猫を手術する仕組みを整えます。

猫の救済は人の救済

愛護と福祉が連携する転機となったできごと

(新潟動物ネットワークより)

何年も前から地域の福祉関係者の間で問題になっていたものの、動物愛護と福祉の連携の糸口が見つからずにいた多頭飼育崩壊。2020年10月に地域の方から「人の問題も大変だが、猫が大変なことになっている。」とSOSが届き、地域包括センター、地域のボランティア、保健師、新潟市動物愛護センター、NDNが訪問したところ、寒々とした室内に猫が34頭いました。

完全室内飼育なのにトイレが一個もなく、言葉を失う劣悪な環境でした。人もこの中で寝起きしているのかと思うと言葉がありませんでした。

当初は飼育放棄を拒んだ飼い主の気持ちを尊重し、31頭の不妊去勢手術を行い、手術を施した猫は自宅に戻し、子猫3頭は新潟市動物愛護センターに収容しました。

自治会役員、地域のボランティア、包括センター、福祉課の職員、NDNスタッフ、総勢20名ほどで一斉掃除を行い、ボランティアさんから畳の支援も受けて張替えて、十数個の猫トイレを設置。その後の生活の見守りも行うようにしました。

コミュニケーションを図ることで、徐々に飼い主自身の心にも変化が現れ、最終的にはNDNで猫を保護、里親探しへとつなげていただき、わずかな猫だけ飼い主の手元に残しました。この時の経験から、多頭飼育崩壊は単に猫の数を減らすとか、手術をするというだけでなく、同じことを繰り返さないために、どう関わっていくのが良いのかをみんなで考えて、対応する機会が増えていきました。

官民共に協力し災害を乗り越えてきた

だからこそ、変えられる未来がある

新潟の特色は、動物愛護に関わる関係者が良好な関係を築いていることです。

行政、獣医師会、動物愛護団体がお互いに意見を出し合い、動物愛護・動物福祉の課題に共に向きあってきました。特に大きな力を発揮したのが、中越地震や中越沖地震、東日本大震災などの大規模災害でした。

2004年10月に震度7を記録した中越地震では、約10万人の人々が避難所で生活を余儀なくされました。避難所では動物たちのお世話や保護が十分に行き渡らず、動物とともに車中泊で避難していた方もいましたが、ご高齢の方がエコノミー症候群で亡くなられる、といった悲しい事件も発生しました。

このままではいけないと、動物専用の避難所である「ペットハウス」や動物救済本部に相談窓口の設置、設避難所でのペット同行避難や、避難した動物への医療支援、仮設住宅の入居支援など、行政や動物愛護団体、獣医師会が連携し、サポートする仕組みを構築しました。この取り組みは後に「新潟方式」として知られ、災害時の同行避難や三者連携の基盤となりました。

また、動物愛護センターではシェルターメディスン*3を取り入れて、収容動物の健康管理や治療を施して、譲渡実績をあげてきました。平成27年には猫の譲渡数が殺処分数を上回り*4、令和4年度には1,152頭の猫を行政施設から一般譲渡しています。

*3:群の健康を維持し心身ともに健康な動物を1頭でも多く譲渡すること

シェルターメディスンを取り入れたセンター

動物の気持ちに寄り添う取り組み

新潟市動物愛護センターでは、動物が精神的にも健康でいられるように、身を隠せるハウスの設置や多段ケージの活用などストレスの低減に可能な限り務めています。また、世界小動物獣医師会の「犬と猫のワクチネーションガイドライン」を参考にしたシェルターワクチンの接種、完全使い捨てが可能かつ飛沫が飛散しにくいダンボールトイレの使用など、感染症対策に注意を払っています。

さらに、それぞれの動物に対しても可能な限りの治療を行うために、多くの薬品をセンター内に備えています。センター内では対応しきれない症例については、協力動物病院との協力を図り、譲渡に向けられるよう治療を行っています。

一方で、現在、センターに収容される猫の半分以上が「多頭飼育由来」です。多頭飼育崩壊を未然に防いでいくためには、不妊去勢手術の実施頭数を増やしていくことが必要となります。

どうして猫はセンターに?~あなたの身近にも「猫の多頭飼育崩壊」より

この挑戦を通じて、新設する病院にて、一度に多くの猫を不妊去勢手術することが叶えば、センターに収容される猫たちを減らすことができます。

収容される猫の数を減らすことができれば、収容動物に対して、さらに手厚いケアをすることが可能となり、殺処分の減少が期待できるでしょう。

私たちが目指すのは、「本当の意味で不幸な猫を減らす」ことなのです。

官民共同で、共に支え合う

「にゃんがたセンタークリニック」の開設へ

皆さまからいただいたご支援で、念願だった新潟市動物愛護センター内に開院するスペイクリニック「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」を開設したいと思います。

公共施設を不妊去勢手術の専門病院として活用することで「一度にたくさんの手術を実施すること」が可能となります。多頭飼育崩壊を未然に防ぎながら、積極的な啓発活動を通じて一人ひとりが命に責任をもつ社会の実現を目指します。

クラウドファンディング概要

■ 第一目標金額

800万円

■ 資金使途

・初期費用

入院用ハウス(エアコン込み)

手術器材一式

手術着、スタッフユニフォーム

その他の備品

専用携帯電話購入、通話料金

・センター使用料(使用料、光熱費)

・手術経費(医材費、消耗品費)

・執刀医、助手への日当、手当、旅費交通費(年間50日、1日10頭)

・先進施設への視察及び研修費用

・キックオフイベント開催費用

・印刷費(リーフレット、文書など)

・予備費(雑費)

■ 施設概要

名称:にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院

運営者 :一般社団法人新潟県動物愛護協会

協力団体:新潟動物ネットワーク(NDN)

施設:新潟市動物愛護センター手術室

設備管理者 :新潟市動物愛護センター

■ スケジュール

2024年2月 :クラウドファンディング開始

2024年5月19日:キックオフイベント開催(NDNフェスティバル)

2024年7月4日 :「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」プレオープン

2024年8月 :正式オープン

▼詳細:スクロールすると全文が読めます

●事業内容

猫の繁殖制限手術および付随する処置

●利用条件

事前の申請が必要です。新潟市動物愛護センターまたは、新潟動物ネットワーク(NDN)にご相談ください。

●対象

1.飼い猫の多頭崩壊またはその恐れがある場合

2.野良猫の多頭崩壊またはその恐れがある場合

3.生活困窮が認められる場合

●診療日時

原則平日週1回程度 9時から17時 手術頭数は概ね10頭でスタート

●診療内容

体重1kg以上の猫の不妊・去勢手術(メスは卵巣摘出または子宮全摘。オスは精巣摘出)

手術に含まれるもの 抗生剤、耳カット、堕胎処置

別料金で以下の処置を行う

ノミダニ駆除、3種混合ワクチン、ウイルス検査、

抗生剤の追加投与、駆虫、簡単な外傷処置等、健康診断書の作成

●料金

メス8,000円、オス4,000円 ※NDN助成金利用可

●運営体制

新潟県動物愛護協会が運営を担います。新潟市動物愛護センターの既存の手術室を週1回程度利用して、協力獣医師でシフトを組み、アシスタント、ボランティアでサポートします。

●使用施設

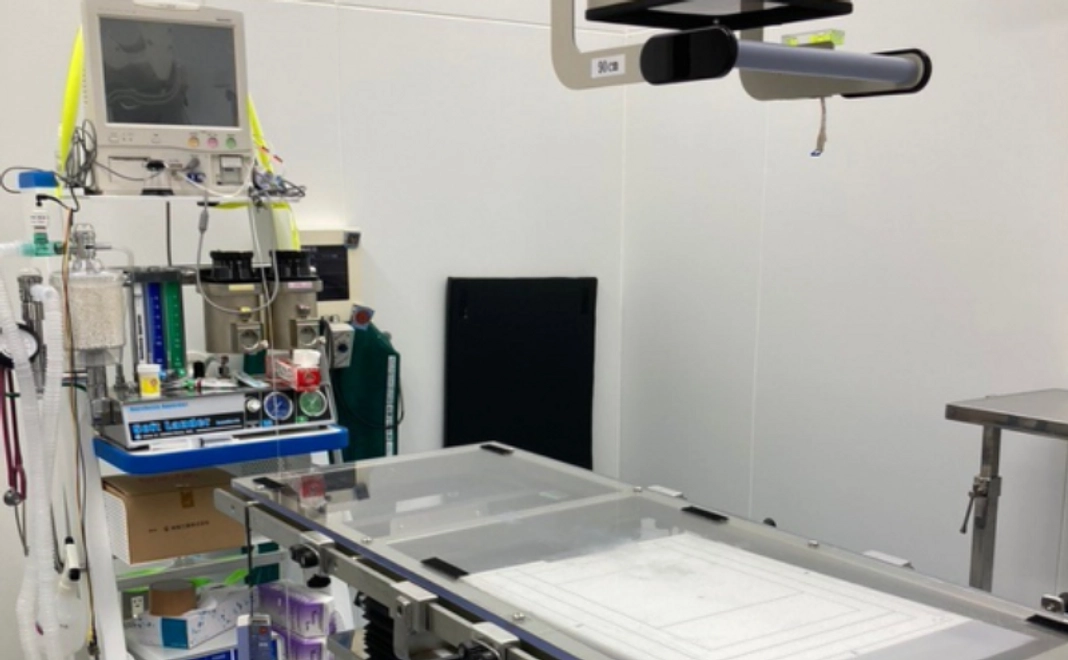

①新潟市動物愛護センター手術室

②新潟市動物愛護センター内設置 入院用ハウス

センター敷地内に猫の入院用コンテナを設置します。断熱性の外壁、エアコン、ライト、窓、換気扇、脱走防止の二重ドアを設置します。

●受け入れとお返し

手術をする猫は、原則、当日に受け入れて即日にお返しします。必要に応じて手術前日及び後日の入院が可能です。

●緊急時の体制

協力獣医師にて対応します。

※今回のクラウドファンディングはAll or Nothing方式での挑戦となります。万が一募集終了日までに第一目標金額に到達しなかった場合、いただいたご支援は全額返金いたします。

現在、手術室は確保することができましたが、猫の待合室がありません。空調設備や手術を行うための器具器材等も必要です。さらに、手術を行う獣医師や助手の確保をして、手術を実施した際の報酬や旅費も手当てしなければなりません。

その他にも準備すべきことが山積みですが、一番大きな課題となっているのが開設するための資金となります。飼い主のいる猫はあくまで個人の財産として整理されるため、税金を財源とする行政からの支援に頼ることができません。

しかし、動物愛護センター内という公共の施設だからこそ「誰もが利用できる環境」として広く市民の皆さまに周知することができます。

新潟市動物愛護センターは「いくとぴあ食花」という複合施設内にあるため、動物愛護に関心の高い低いに関わらず、幅広い世代の方が訪れます。施設内にチラシやポスター、手術実績等を掲示することで、幅広く猫の不妊去勢手術の必要性を伝え、一考してもらうきっかけを作れると思います。

あと一歩、開院するためには皆さんのご理解とご支援がどうしても必要です。

どうか温かいお気持ちを心よりお願い致します。

官民連携・多機関連携のロールモデルに

一人ひとりが命に責任をもつ社会の実現へ

一般社団法人新潟県動物愛護協会は、広く会員を募集し、集めた会費で動物愛護精神の普及啓発を主として事業を展開してきました。

昔に比べればかなり動物を取り巻く状況は改善されてきたと感じていますが、究極の目標である「殺処分ゼロ」は達成できていません。

これまで抜本的な解決策が見いだせないままでしたが、今回のプロジェクトである不妊去勢手術専門病院を設置して、効率よく運営することができれば不可能ではないと思われます。しかし、まとまった資金が用意できず、どうしても皆さんの協力が必要なのです。

また、このプロジェクトを成功させるには、資金のほかに参加してくれる獣医師やボランティアの皆さまの協力が不可欠です。

本プロジェクトに多くの皆さまからご理解ご協力、ご支援が集まれば、「この事業が必要であり社会からも求められていること」の証明にもなり、皆さまからのご期待に応えるべく、必ずや獣医師・ボランティアの士気も高まっていくものと確信しております。

このプロジェクトで最も大切にしていることは、さまざまな立場の人が同じ目標を目指して共に支え合うことです。動物愛護センターは全国にあります。本プロジェクトが実現し、事業として軌道に乗せることができれば、同じ悩みを抱えている自治体に対して、解決に向けた手段のひとつを提示することができるのではないかと期待しています。

官民連携、多機関連携による今回の取り組みが全国のロールモデルになり、この輪が広がりますように。

ご賛同いただける皆さまからの温かいご応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

いただいた応援メッセージ

黒澤里紗様

(そとねこ病院HOME獣医師)

私は新潟市で2017年から2021年まで、飼い主のいない猫(野良猫・保護猫)の不妊手術専門病院を開いておりました。野良猫や多頭飼育崩壊など猫を取り巻く問題は多くありますが、解決のために最も重要なことは、徹底した繁殖制限(不妊手術)の実施です。

できれば全ての猫が一般の動物病院で不妊手術を含む十分な医療処置を受けることが理想ですが、金銭的な理由などにより困難な場合も多く、そうして不妊手術が後回しとされた現場から不幸な猫たちが数多く産まれてしまいます。

そうした場合の選択肢として、多くの不妊手術を一斉に実施できる病院の存在はとても重要であり、今回このような取り組みが行われることを心より応援したいと思います。

新潟で活動してみて、ボランティアさん・獣医師・行政職員の皆さまがそれぞれの立場で良好な関係を保ちながら協力し合っていることに感銘を受けました。

今回の取り組みが、猫問題に取り組む方々にとって一石を投じることになるだろうと期待しております。

田中和志様

(国際ペットワールド専門学校・校長)

国際ペットワールド専門学校・校長国際ペットワールド専門学校、校長の田中和志と申します。

多頭飼育崩壊・地域猫問題は全国各地で課題となっております。弊校でも多頭飼育・地域猫については愛護の角度より学んでおります。最初はただ可哀そうから始まり、またはコレクションとして集めまくり、キャパオーバーし、不妊去勢どころか適正飼育が出来ずに崩壊の道に陥る。

地域猫に関しても無責任な餌やりの結果ノラ猫と呼ばれる猫が増えます。命あるものとして生まれてくるからには家族の一員となる幸せが待っていなければなりません。動物の飼育管理に当たっては、動物福祉の世界的基本といわれている『5つの自由』を確保することが飼育者の責務となっています。

1. 飢えと乾きからの自由

2. 不快からの自由

3. 痛み、負傷、疾病からの自由

4. 恐怖や抑圧からの自由

5. 正常な行動をする自由(本来の習性を発揮する自由)

私は国際ペットワールド専門学校に着任する前、新潟市動物ふれあいセンターでセンター長として約10年間勤務してまいりました。そこでは動物愛護センターと連携し、猫の譲渡活動にも取り組みました。

1歳以上の猫になると譲渡にたどり着くまで時間がかかります。不幸な猫を少しでも減らすために、この度立ち上がった官民連携のプロジェクト、弊校も微力ながら学生ボランティア等で協力をしてまいりたいと思います。この画期的な試みが新潟から全国に広まっていくことを熱望致します。

伊勢みずほ様

(フリーアナウンサー 新潟市動物愛護協会理事)

「殺処分ゼロはかなり難しい」と言われ続けながらも、動物と人間の共生を叶えるために着実に歩を進めてきた新潟。心ある行政、愛護団体、多くの県民の尽力の結果として、近年殺処分数は右肩下がりです。

この度の大きなチャレンジは日本中の、猫を愛するすべての人々の希望になることは間違いありません。

動物愛護先進県である新潟の全国初の挑戦を、私も全力で応援いたします!!

宍戸大裕様

(映像作家)

10年あまり前、映画「犬と猫と人間と2」の上映を通して新潟を訪れた時、動物愛護にたいして官民が信頼しあい連携する姿を垣間見ました。

今回、新潟県動物愛護協会・新潟市動物愛護センター・NDNが共同して新たな取り組みをはじめると聞き、積み重ねた信頼関係の深さを仰ぎ見る思いがします。

わたし自身、動物やひとの福祉の取材を重ねてきましたが、多頭飼育崩壊の背景にある飼主の困窮や孤立は大きな社会課題であり、官民の連携なくしてほぐすことのできない構造的な問題です。猫もひともしあわせになれる”新潟モデル”が時代のさきがけとなり、全国に普及していくことを心から願っています。

加藤謙介様

(九州保健福祉大学臨床心理学部 教授)

「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」を応援します!

人とペットが適切に関わり、その生命に終生責任を持つためには、「ペットの数を増やしすぎない」ことが大切になります。私はこれまで、「地域猫」活動や「人とペットの防災・減災」の研究に関わってきましたが、どの事例でも、適正飼養の一環としての「不妊・去勢手術」が重要なキーワードとなっています。

新潟市動物愛護センターから始まる「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」での官民協働の取り組みが、人とペットのより良い関係の礎となり、全国へと広がっていくことを願っています。

須貝秀昭様

(身寄りなし問題研究会 代表)

多頭飼育が社会問題になっている。これは間違いなく孤独やおひとり様が増えたことが原因だろう。

それなのに日本という国は、現在でも家族がいるのを前提としている。まるで昭和40年代の磯野家(サザエさん)の時代で止まっている。赤ちゃんのとき、けがをしたとき、病気になったとき、障害を負った、介護が必要となった、そして死んだとき…まさに生老病死すべての場面において家族による支援が当然とされている。身寄り問題解決が多頭飼育問題にも直結するはず。皆さんの活動には大いに賛同します。頑張って!

香取章子様

(一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会 代表理事・ジャーナリスト)

新潟動物愛護協会によるプロジェクト「多頭飼育崩壊に歯止めを! 行政施設内に「不妊手術専門病院」の開設へ」を心より応援させていただきます!

「1人ひとりが命に責任をもつ社会の実現のために 官民共同で、共に支え合うことで、変えられる未来がある。」ほんとうにその通り! とおおいに共感・賛同いたしました。

飼い主のいない猫の問題も多頭飼育崩壊も日本列島の各地で発生している社会問題です。信頼のある組織が猫をめぐる社会問題を俯瞰して視点・論点を定め、志を高く持って実践的かつ有効的な方法で進めていく。このプロジェクトは、まさしく時代の最先端を行くものと思います。

新潟では、少なくとも動物愛護・動物福祉についての官民の連携協働が他の自治体の平均より一歩も二歩も、いや一周くらいは先を行っています。それを実感したのは、東日本大震災の被災ペットの取材のために新潟を訪れ、ペットを連れて福島から新潟に避難されている人たちのお話を聞いた時でした。2012年1月のことです。「どこへ逃げたら良いのかもわからず国道を走って新潟に入ったら、『ペット連れの方はこちらへどうぞ』と看板まで出ていて、みなさんに温かく迎えてもらった。自分も猫も命を救われた」とお話されていて、行政と獣医師会と動物愛護団体が連携協働してペット連れの避難者を迎えるとは、何と素晴らしいこと! と胸を打たれました。

行政と獣医師会と動物愛護団体が連携協働して、行政施設内に「不妊手術専門病院」を開設してTNRと多頭飼育崩壊に取り組めば、全国のお手本となることは間違いありません。未来をより良いものに変えて行けますね。クラウドファンディングの成立を私も祈念しております。

児玉小枝様

(写真家/どうぶつ福祉ネットワーク代表)

私が巡回写真展「どうぶつたちへのレクイエム」をスタートした1997年当時、年間70万頭を超えていた犬猫の殺処分数は現在、約3万頭にまで減少しましたが、不幸な犬猫の数がゼロになるまではまだまだ程遠い状況。全国各地の自治体でさまざまな課題が山積しています。

そんななか、長年にわたって行政と民間とが連携しながら、犬猫の命を守り救う活動に取り組んでこられた新潟で、官民共同による『行政施設内での不妊去勢手術専門病院』開設を目指されることに。

猫の保護収容・殺処分の背景にある多頭飼育崩壊や野良猫問題を解決へと導くには〝不幸な命を作らない〟ための不妊去勢手術が欠かせません。一度に多頭数の猫へ手術を行うのに必要な設備や人手、費用面などの課題をクリアーし、尊い命を守る仕組みを作るべく立ち上げられたこの意義あるプロジェクトがどうか実現しますように。

そして〝不幸な猫ゼロ〟の社会がいつか現実のものとなりますように。心から祈っています。

山崎恵子様

(一般社団法人アニマル・リテラシー総研代表理事、公益社団法人日本動物福祉協会顧問)

犬や猫をむかえておられる方々は皆その子たちの幸せを常に願っていると思います。しかしその犬や猫たちと同じ動物なのにきめ細かな配慮をしてもらえずに、つらい生活を強いられている子たちもいるのです。

たくさんの動物たちを飼育してしまう人々がいることはご存じであると思いますが、あまりにもたくさんの犬や猫が置かれている現場では病気が蔓延していることもあったり、食べ物が足りずにひもじい思いをしている子たちがいたりと、本当に多くの問題が起きています。

そのような現状に歯止めをかけていくためには不妊処置を動物たちにしていくしかありません。そのための専門のクリニックを開設するということは多くの犬や猫が不幸になるかもしれない未来に歯止めをかけていくことに等しいと思います。

皆様のご支援をお待ちしております!!

西平衣里様

(公益社団法人アニマル・ドネーション 代表理事)

私は、日本の動物福祉を世界トップレベルにするために主に寄付による支援を行う中間支援組織を運営しています。多頭飼育崩壊に至ってしまう飼い主さんは、基本的には猫が大好きです。猫のために自分の食事を控え、やせ衰えた方もいました。そして保護団体さんは、猫を救うことだけを目的としていません。場合によっては飼い主である方の生活再建をサポートをする現場も、私は見聞きしてきました。

つまり、多頭飼育崩壊は「猫」さえ救えばいいのではなく、社会的弱者に手を差し伸べる仕組み作りが重要なのです。

今回の官民共同のスタイルが新潟から全国に拡がり、閉鎖された中で苦しみながら命を落とす猫たちが一頭たりともいなくなる日本に早くなりますよう。心から応援いたします。

橋本恵莉子様

(獣医師/一般社団法人Spay Vets Japan 代表理事/Happy Tabby Clinic 院長)

岡田様とは、ペット防災サポート協会様の勉強会で講演させていただいたのがきっかけで知り合いました。

そしてクリニック立ち上げ運営に携わる獣医師や行政職員さんと、Happy Tabby Clinicに研修に来ていただいた際に、過去の災害時の経験や、今回のクリニック立ち上げにかける熱い想いを関係者の皆様からお聞きし、とても感銘を受けました。

なにより、民間の獣医師とボランティア、そして行政が想いを一つにし、実際にそれを形作ろうと協働している姿が、是非全国の先駆けとなって成功してほしい、モデル事業の一つだと思いました。

これから、新潟県中の多くの獣医師達も参加され、新潟県の過剰繁殖問題対策を牽引する事業になりますよう、成功とご活躍をお祈りしております!

新潟のこれまでの歩み

●飼い主のいない猫の繁殖制限手術助成金制度(2006年〜)

新潟県・新潟市・動物愛護協会・NDN等のいくつかの団体を通して、概ねメス10000円、オス5000円の繁殖制限手術の助成金を受け取ることができる仕組みがあります。令和4年度、新潟県では295頭、新潟市動物愛護協会では456頭の猫の繁殖制限手術への助成を行っています。また、NDNでは多頭飼育崩壊についても助成金を適応をしており、令和5年度は795頭に助成を行いました。

●猫の手募金 2006年〜

NDNでは1人では解決できない事例について費用支援を行う「猫の手募金」という制度を運用しています。2006年に前身となる多頭飼育崩壊で寄付を募ったのをきっかけに、利用するケースは年々増えており、令和5年度は、42件に対応しています。このうち貧困ありが30件、多頭飼育崩壊は28件でした(重複あり)。総対応数は513頭で、最も多かったケースでは子猫と成猫を合わせて53頭、手術数は合計333頭でした。

●地域猫事業(2015年〜)

2015年、新潟市では飼い主のいない猫をどう位置付けるかの明確なビジョンがありませんでした。このため、市、動物愛護協会、獣医師会、NDN、有志等で課題を検討する「にゃんがた会議」をスタート。

「地域猫」の定義を定めて、公的に飼い主のいない猫の生存権を認めつつ、より良い共生のための対策が始まりました。地域猫の手引書や市民啓発チラシの作成、自治会での説明会や猫避けグッズの貸し出し、自治会が主体となって取り組む場合は、新潟市動物愛護センター手術室で無料手術も行ってきました。これまでに25箇所の自治会が認定を受けて、259頭の手術を行っています。事業が軌道に乗ったことから、29回の会議開催をもって「にゃんがた会議」は終了しました。

●多頭飼育の届け出制度(2015年〜)

新潟市では2015年から政令指定都市では初めて多頭飼育の届出制度を導入しています。現在、日本では猫の届出・登録制度はありません。新潟市では、この制度により、多頭飼育者を把握して適正飼育を促す役割も果たしています。残念ながら、多頭飼育崩壊が探知された事例では1件も届出をしていないのが現状です。だからこそ、届出の普及も大切だと考えています。

●多機関連携の仕組み(2021年11月〜)

新潟市では、提携病院で手術を請け負う多頭連携事業が2021年11月からスタートしています。これは、多頭飼育崩壊について、提携する動物病院で繁殖制限手術を行う仕組みです。(メス10000円、オス5000円)13の動物病院が登録されていますが、一度に多くの猫の手術ができない点がネックとなっています。

ご留意事項

▽ご支援の前に、利用規約(https://legal.readyfor.jp/guidelines/others/terms_of_service/)を必ずご一読ください。

▽ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

▽ご支援完了後のお届け先の変更はできません、お間違いのないようご注意ください。

▽ご支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

▽ご支援に関するご質問はこちらをご覧ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 一般社団法人新潟県動物愛護協会(星野 伊佐夫)

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年7月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

新潟市動物愛護センター内に開院するスペイクリニック「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院」の開設費用&1年分のランニングコストとして活用いたします

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上で必要になる資格や許認可について

- ・新潟市から使用許可(2024年4月に取得予定) ・新潟県動物愛護協会としての診療施設開設の届出(2024年4月に取得予定)

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

本協会は、昭和50年8月5月に新潟県動物愛護協会として設立し、平成18年6月に社団法人を経て、平成25年4月に現在の一般社団法人新潟県動物愛護協会となりました。 動物の愛護及び動物の適正な飼育、管理について、広く県民の間に普及啓発し、人と動物が共存できる社会づくりに貢献することを目的として活動しています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

【リターン不要】全力応援コース|3千円

●お礼のメール

●活動報告レポート

==

※一度に複数口のご支援が可能です

※いただいたご支援金は、リターン費用がかからない分、ほぼ全てクリニックの開設費用にあてさせていただきます

- 支援者

- 681人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

10,000円+システム利用料

【リターン不要】全力応援コース|1万円

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

※いただいたご支援金は、リターン費用がかからない分、ほぼ全てクリニックの開設費用にあてさせていただきます

- 支援者

- 462人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

22,222円+システム利用料

【100組限定】キックオフシンポジウム特別席ご招待コース(5月19日)

●キックオフシンポジウムご招待(前方の特別席)

にゃんがたセンタークリニック開院に向けたキックオフシンポジウムにご招待します

※1口2名様まで参加が可能となります

★開催場所 新潟市市民プラザ 新潟市中央区西堀通866NEXT21 6F

http://www.niigata-siminplaza.ecnet.jp/index.html

★開催日時:5月19日(日)

午後12時30分開場、午後1時から午後3時15分

★ゲスト

杉本彩様(女優、公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva 理事長)

伊勢みずほ様(フリーアナウンサー、新潟市動物愛護協会理事)

黒澤理沙様(「そとねこ病院HOME」院長、獣医師) 他

司会 大杉りささん(フリーアナウンサー)

※現地までの交通費、宿泊費は別途ご負担ください

※詳細は別途メールにてご連絡いたします

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 10人

- 在庫数

- 90

- 発送完了予定月

- 2024年7月

22,222円+システム利用料

〈2/29 NEW!〉伊勢みずほさんデザインのオリジナルエコバッグコース

●オリジナルエコバッグ

フリーアナウンサーの伊勢みずほさんデザインのオリジナルエコバッグです

※大きさ:W37cm×H42cm×D13cm

※素材:ナイロン100%

※色:オレンジ

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 23人

- 在庫数

- 77

- 発送完了予定月

- 2024年7月

22,222円+システム利用料

〈2/29 NEW!〉伊勢みずほさんデザインのオリジナルサコッシュコース

●オリジナルサコッシュ

フリーアナウンサーの伊勢みずほさんデザインのオリジナルサコッシュです

※大きさ:W30cm×H23cm

※素材:綿100%

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 20人

- 在庫数

- 79

- 発送完了予定月

- 2024年7月

30,000円+システム利用料

にゃんがたセンタークリニック見学コース|3万円

●にゃんがたセンタークリニック見学

※1口2名の参加が可能です

※開催内容:手術室、入院用ハウスの見学

※開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、

開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

※現地までの交通費、宿泊費は別途ご負担ください

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 27人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

30,000円+システム利用料

【リターン不要】全力応援コース|3万円

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

※いただいたご支援金は、リターン費用がかからない分、ほぼ全てクリニックの開設費用にあてさせていただきます

- 支援者

- 84人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

50,000円+システム利用料

【お気持ち上乗せ】にゃんがたセンタークリニック見学|5万円

●にゃんがたセンタークリニック見学

※1口2名の参加が可能です

※開催内容:手術室、入院用ハウスの見学

※開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、

開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

※現地までの交通費、宿泊費は別途ご負担ください

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 4人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

50,000円+システム利用料

【リターン不要】全力応援コース|5万円

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

※いただいたご支援金は、リターン費用がかからない分、ほぼ全てクリニックの開設費用にあてさせていただきます

- 支援者

- 32人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

100,000円+システム利用料

活動報告会ブロンズコース|10万円

●活動報告会(希望制:オンライン / リアル)

内容:収支報告とプロジェクトの進捗状況、近況報告(ご質問などお答えさせていただきます)

開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

開催場所(リアルのみ):新潟市動物愛護センター

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 19人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

300,000円+システム利用料

活動報告会シルバーコース|30万円

●活動報告会(希望制:オンライン / リアル)

内容:収支報告とプロジェクトの進捗状況、近況報告(ご質問などお答えさせていただきます)

開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

開催場所(リアルのみ):新潟市動物愛護センター

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 2人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

500,000円+システム利用料

活動報告会ゴールドコース|50万円

●活動報告会(希望制:オンライン / リアル)

内容:収支報告とプロジェクトの進捗状況、近況報告(ご質問などお答えさせていただきます)

開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

開催場所(リアルのみ):新潟市動物愛護センター

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 1人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

1,000,000円+システム利用料

活動報告会プラチナコース|100万円

●活動報告会(希望制:オンライン / リアル)

内容:収支報告とプロジェクトの進捗状況、近況報告(ご質問などお答えさせていただきます)

開催時期:8月頃を目処に、こちらで日程を指定の上、開催の1ヶ月前までに詳細をご連絡差し上げます。

開催場所(リアルのみ):新潟市動物愛護センター

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 2人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

3,000円+システム利用料

![People who wish to support from abroad. [3,000 yen]](https://readyfor.jp/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBeno4Q3c9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--aada8fd8332d64c35c15e069b9c45ced2c5fad48/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9MWm05eWJXRjBPZ2wzWldKd09oTnlaWE5wZW1WZmRHOWZabWxzYkZzSGFRSXNCR2tDbEFJNkNuTmhkbVZ5ZXdZNkRIRjFZV3hwZEhscGFRPT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--646f7ba23fa9525811307486dcc90cd3e24e0316/p136050-r338716-visual.png)

People who wish to support from abroad. [3,000 yen]

■Thank-you Mail

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

10,000円+システム利用料

![People who wish to support from abroad. [10,000 yen]](https://readyfor.jp/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBejM4Q3c9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--4d34e13b57bf74a79947849ee4539c8eecf64d29/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9MWm05eWJXRjBPZ2wzWldKd09oTnlaWE5wZW1WZmRHOWZabWxzYkZzSGFRSXNCR2tDbEFJNkNuTmhkbVZ5ZXdZNkRIRjFZV3hwZEhscGFRPT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--646f7ba23fa9525811307486dcc90cd3e24e0316/p136050-r338717-visual.png)

People who wish to support from abroad. [10,000 yen]

■Thank-you Mail

- 支援者

- 1人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

30,000円+システム利用料

![People who wish to support from abroad. [30,000 yen]](https://readyfor.jp/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBei84Q3c9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--d9ff4319fdb03550af60729d8b372e6cf7af3b73/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9MWm05eWJXRjBPZ2wzWldKd09oTnlaWE5wZW1WZmRHOWZabWxzYkZzSGFRSXNCR2tDbEFJNkNuTmhkbVZ5ZXdZNkRIRjFZV3hwZEhscGFRPT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--646f7ba23fa9525811307486dcc90cd3e24e0316/p136050-r338718-visual.png)

People who wish to support from abroad. [30,000 yen]

■Thank-you Mail

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年7月

22,222円+システム利用料

【100個限定】伊勢みずほさんデザインのオリジナルトートバッグコース

●オリジナルトートバッグ

フリーアナウンサーの伊勢みずほさんデザインのオリジナルトートバッグです

●お礼のメール

●活動報告レポート

●HPにお名前掲載(希望者のみ)

==

※一度に複数口のご支援が可能です

- 支援者

- 98人

- 在庫数

- 完売

- 発送完了予定月

- 2024年7月

プロフィール

本協会は、昭和50年8月5月に新潟県動物愛護協会として設立し、平成18年6月に社団法人を経て、平成25年4月に現在の一般社団法人新潟県動物愛護協会となりました。 動物の愛護及び動物の適正な飼育、管理について、広く県民の間に普及啓発し、人と動物が共存できる社会づくりに貢献することを目的として活動しています。

.png)

.png)