支援総額

目標金額 2,000,000円

- 支援者

- 114人

- 募集終了日

- 2025年11月7日

那須の音楽家・石田多朗が栃木の子どもへ。世界と響き合う雅楽体験を

#子ども・教育

- 現在

- 404,000円

- 支援者

- 39人

- 残り

- 51日

北朝鮮向けラジオ放送「しおかぜ」|マンスリーサポーター大募集

#人権

- 総計

- 165人

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター

#災害

- 総計

- 275人

10周年記念事業「東北ゼブラ会議 2026」開催!東北創生の次代へ

#地域文化

- 現在

- 940,000円

- 支援者

- 33人

- 残り

- 32日

豪雨災害で崩壊した参道修復を。重要文化財・舟城神社を未来へ繋ぐ。

#地域文化

- 現在

- 4,160,000円

- 支援者

- 64人

- 残り

- 9日

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい

#地域文化

- 現在

- 3,581,000円

- 支援者

- 125人

- 残り

- 23日

佐渡が島の自然の中で、大人も子どもも共に遊び育つ居場所をつくりたい

#地域文化

- 総計

- 10人

プロジェクト本文

おかげさまで「第一目標金額達成!」ネクストゴールへ

▼「第一目標金額達成!」ネクストゴールへと続き支援募集!!!

・おかげさまで第一の「目標金額」が達成されました。この映画に対する皆様の期待の表れだと思います。 改めて御礼申し上げます。

▼「第二目標金額」ネクストゴールを「300万円」に設定いたしました。

・「支援を忘れた」「まだ締切が先だった」などの方々のために「ネクストゴール」をご用意致しました。 ネクストゴールの目標金額は「300万円」です。残りの日数でまだまだ支援することは可能です。まだ間に合いますのでご参加下さい。

(※ 仮にネクストゴールの金額に達成できなかった場合でも、自己資金を元に実施する予定ですので、皆様からの多くのご支援いただけますと幸いです。)

▼「ネクストゴール」の使途

・ネクストゴールで集まった支援金はこのプロジェクトでの不足資金に使われます。 映画完成までのスタジオ編集・録音作業や撮影舞台の熱塩加納町でのご当地「特別試写会」での不足分の経費として使われます。 より充実した「特別試写会」にするべく皆様からの更なるご支援をお願い申し上げます。

(保護者より掲載許諾取得済み)

映画喜多方製作委員会です。かつて「有機の里」と言われた福島県喜多方市の旧熱塩加納村。昭

和55年から有機農業に取り組み、農薬と化学肥料を極力減らし、手間ひまかけて作った特別栽培

米の「ひめさゆり米」は村特産の主力となった。その有機栽培は野菜作りにも広がり、村は文字

通り「有機の里」となった。学校給食に村の米と野菜が使われ「ほぼ100%の地産地消給食」と全

国的に知れ渡った。その「熱塩加納方式」と言われる給食の実態、それにまつわる野菜生産者農

家「まごころ野菜の会」の野菜作りに懸ける思いを描く。

取材で案内された、ある小さな集落に今回の最大のテーマである「オーガニックの源流」をみる

事となった。何のための有機農業なのか。誰のためのオーガニックなのか。

その答えは、この映画のなかにある。

地球の環境改善は急務である。

この映画の完成からご当地での試写会の開催を目指しこのクラウドファンディング(レディーフ

ォー)のプロジェクトが立ち上がりました。その後、この映画の全国公開を目指しご支援頂いた

全国の皆様に映画をご覧頂きたいと願っております。是非ご協力ください。宜しくお願いします。

(注:平成16年に「無農薬」という表記は禁止されましたが、聞き取り取材の際に

当時のお話を忠実に伝えるため、ここでは「無農薬」の文言を使用しています。)

熱塩小と加納小学校で長年栄養士として着任「まごころ野菜の会」を小林芳正さんと発足

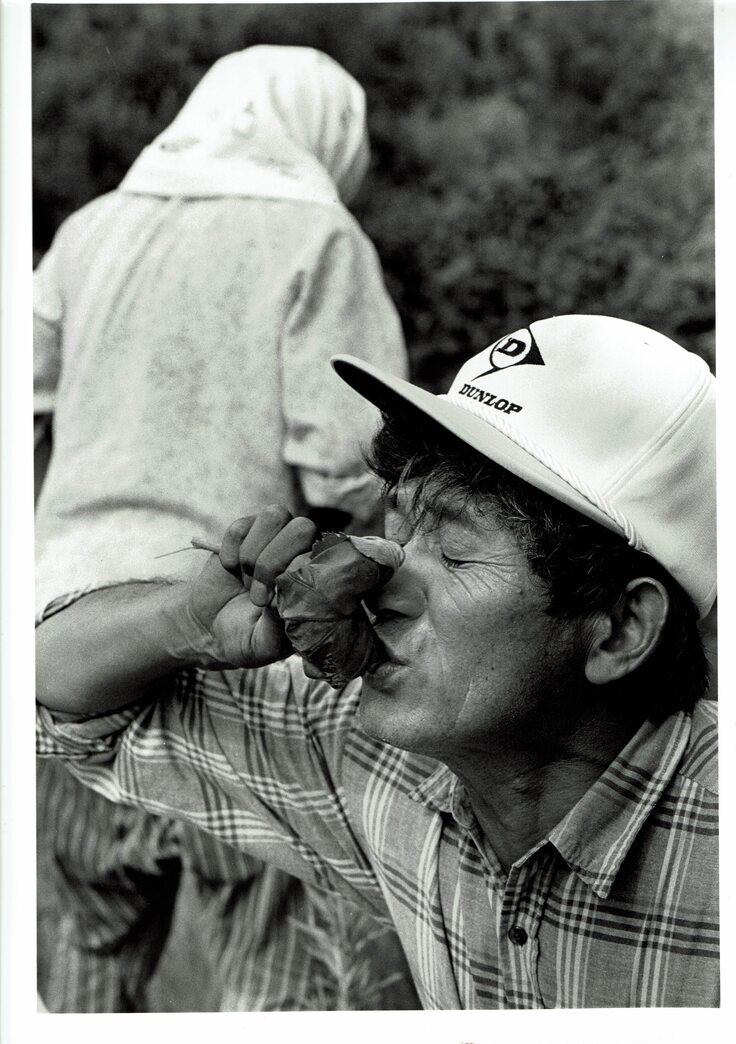

子どもたちに地元の「採れたて新鮮」を食べさせたい~地元の野菜を給食に

今から36年前のこと「村には無農薬野菜がいっぱいあるから給食に使ってくれ!」と小林芳正さん。

「はい!喜んで!」

当時栄養士の坂内幸子さんのその一声から福島県熱塩加納村に地産地消の給食が始まった。それまで

運ばれてくる給食の食材は、必ずしも新鮮なものとは限らなかった。それが、地元の農家さんの「採

れたて新鮮」が毎朝やってくる。形はふぞろいでも「栄養価の高い、旬な野菜」を子供たちに食べさ

せたいという一心で「熱塩加納方式の給食」はスタートした。

熱塩加納の三校の学校給食をつくる共同調理場

学校給食の地産地消化は理想だけでは無理

熱塩加納方式の学校給食は「栄養士」や「教育委員会」の主導だけでは到底無理だった。「地域の

生産者」「調理人」「学校」の協力なしには完成しなかったシステム。「誰のための」「何のための」

給食かを。皆が一つになって成し遂げたこの給食方式は、今現在も続いている。

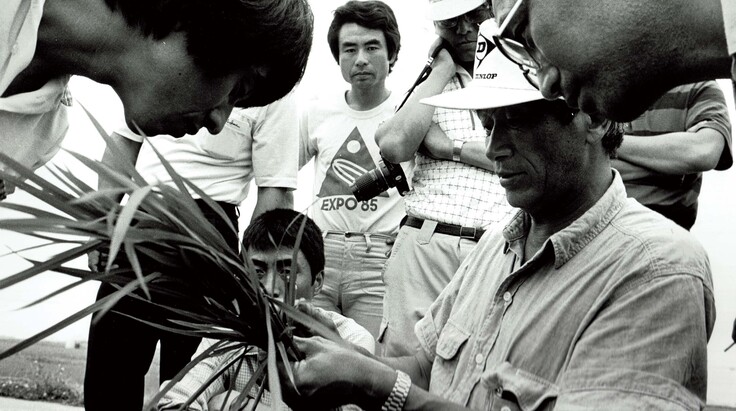

(故)小林芳正

小林芳正さんとは

・地元加納村の農家に生まれる

・地元熱塩加納農協で営農指導員を従事するなかで山形県高畠町の有機農業に着目

・1980熱塩加納農協が有機農業に取り組む。有機低農薬米(ひめさゆり米)」の栽培開始

・1983同研究会が「緑と太陽の会」を設立

・1989(様々な問題を抱えながら)熱塩小と加納小で地元「有機低農薬米給食」が始まる

・1990「学校給食用有機無農薬野菜供給者の会」のちに「まごころ野菜の会」設立

「まごころ野菜の会」を立ち上げる

村では「有機低農薬米(ひめさゆり米)」の栽培が本格的に広まり、地元の美味しい米を子供たち

の給食に使いたいという声が高まり、様々な問題を乗り越え熱塩小と加納小学校での村産の米飯給

食がスタートした。「ごはんが地元なら、おかずも地元に」と、村の新鮮野菜を勧めてくれたのが地

元農協の小林芳正さん。その小林さんと地域の学校給食を統括する栄養士の坂内幸子さんが結束し、

地元野菜の給食への供給「まごころ野菜の会」が始まった。

小林芳正氏 逝去

長年、有機農業の普及に貢献した小林芳正さんが、2022年(令和4年)7月9日逝去されました。

享年88歳。

子どもたちに「やさいのおばちゃん」で人気! 遠藤節子(まごころ野菜の会)

「最初、学校へは売るために出したんじゃないんです。分けてあげたんです。野菜をいっぱい作っ

ているから産直へも出し切れないんです。無駄になったらもったいないから、子供たちに食べても

らいたいと思って学校へ持っていったんです」と節子さん。

始めの頃、小林芳正さんから無農薬で野菜作ってくれと言われたけど、最初は出来っこねぇ~と思

ってました。でも子供らに安心安全な野菜を食べさせたいと思い、化学肥料を極力使わない野菜作

りをしています。

種から野菜をつくる喜び

種から野菜づくりを続けるには、自分の「種」を大切にしたいと思ってやってます。「元気に育って

くれよ」と声をかけながら、芽が出た時の喜びはひとしおです。

今は天候が不順で苦労の連続です。水が命ですから、綺麗な水を畑に上げるため環境には注意して

ます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

森田迅雄(まごころ野菜の会)

有機農業へのきっかけ

22歳の時にレタス農家へ住み込みのアルバイトに行った際に、化学肥料と化学農薬を多用する農業

に疑問を持ち、有機農業について学び始める。

真っすぐなきゅうりを作るのも技術

真っすぐなきゅうりを作るのも生産者の技術ですと森田さん。重要なのは手間をかけた「土づくり

」。水分、養分、根っこが十分に張れる土のやわらかさが大事。

有機でやるからには、儲からないと

「有機でやるからには儲からないと意味はない」と森田さん。完全有機にこだわらず、有機肥料を

ベースに、追肥の半分は化学肥料を用い、作業を省力化して、無理なく確実な収益を上げていくこ

とが大切である。数値と科学分析を用い、土づくりをコントロールできるノウハウを持つことが重

要。「男は、だまって結果を出す!」それが一番。

重要なのは「まごころ」

「有機がどうの、こうの」ではなく一番は「こころ」だと思う。「まごころ野菜の会」の名の通り、

まごころ込めた野菜を消費者に届けたいという一心でやっています。

山口潔(まごころ野菜の会 現在の会長)

熱塩加納の有機農業のスタイルをそろそろ変えては

「有機の里 熱塩加納」の歴史は古く、生産者の高齢化も問題になってきている。「まごころ野菜

の会」の会員も年々減ってきているのが現状だ。将来を見据えた対策が急務となっている。

昔は全国どこでも有機が当たり前

機械化になる前は、家畜の堆肥がおのずと循環有機となっていた。しかし機械化が家畜労働を無く

し農地が瘦せ衰えていき化学肥料が入ってきた。有機農業を継続している農家もあるが、高齢化が

その将来を危うくしている。有機に限らず農業全体のスタイルの変革を考えていかないと手遅れに

なる。農業の「若返り」は容易な事ではない。

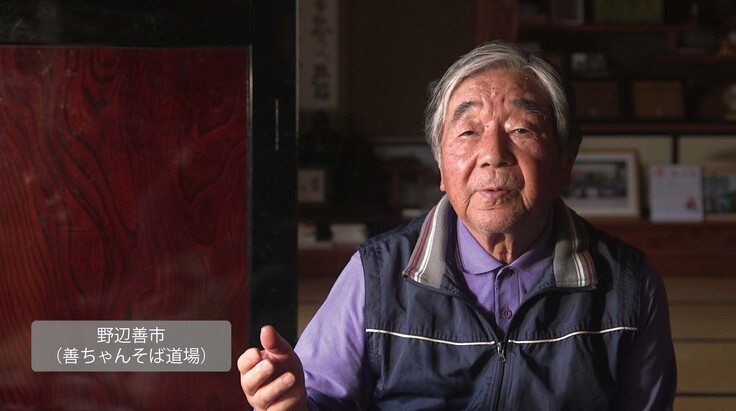

野辺善市(善ちゃんそば道場)

地域のリーダー的存在

熱塩加納の有機農業普及に貢献した小林芳正さんの亡き後、小林さんと共に農協で汗をかいた野辺

善市さんが小林さんの想いを継承している。

学校農業指導・ひめさゆり群生地の保護・蕎麦打ち指導や盆踊りなど地域には欠かせない存在とな

っている。小林芳正さんとは同じ農協で働き、小林さんの良いところも悪いところも見てきた間柄

である。特に小林さんが気に入っていた「感動!かぼちゃ」の栽培は、地域の中学校で指導を続け

多くの人に受け継がれている。蕎麦は、栽培から蕎麦打ちまで独自で行い「善ちゃんそば道場」を

主宰している。

ここも少子高齢化 限界集落になるべ

子どもが少ない事は、野辺さんも危惧している。半面、高齢者は増える一方。「将来、限界集落だ

べ」という言葉に力はなかった。そしてついに「熱塩小学校の閉校」。隣町の加納小と統合される。

子供の声が更に遠のいた。熱塩加納で唯一の中学校も来年閉校が決まっている。中学校で継承して

きた「感動!かぼちゃ」も途切れる。

「若い人が増えて有機農業してくれるといいんだがなあ」と独り言のように。

阿部桂子(みんなの畑部 / きたかた学校給食を考える会)

熱塩加納方式の給食にあこがれ

熱塩加納がある喜多方市の中心部で有機農業を広める活動をしている市民団体があります。

地産地消100%の熱塩加納方式の学校給食にあこがれ、喜多方市内のお母さん達と共に「みんなの

畑部」を立ち上げたのが阿部桂子さん。「きたかた学校給食を考える会」(会長:小池ミチ)の副会

長も3年間務め、喜多方の有機農業推進に力を注ぐ。

休日には、若い世代の親子を募り畑で農業体験。畑を耕し種を植え、草取りをして収穫の喜びを

伝える。都会から来た親子に有機野菜のおいしさを伝え、「健康な野菜作り」と「大地を汚染しな

い環境を考えた有機農業」の取り組みを伝えたいと阿部桂子さん。

喜多方市の「オーガニックビレッジ宣言」は

2022年「きたかた学校給食を考える会」は、喜多方市に「オーガニックビレッジ申請に関する請

願」を提出。採択され、2024年5月に「オーガニックビレッジ宣言」を発表。喜多方市が「オーガ

ニックビレッジ宣言」をしたことによってどのような形が見えてくるのか。農薬の人体被害だけで

なく、環境の面からも注目していきたいと言っている。

浅見彰宏(ひぐらし農園主宰/福島県有機農業ネットワーク理事長)

熱塩加納のとなり 山都町で有機農業を

サラリーマンからの転身。無農薬栽培を目的に喜多方市山都町へ関東から移住。自ら無農薬栽培

で食べ物を作ってみたいと独学で挑戦。一から手探り状態で候補地を検討。環境を考え福島県喜

多方市の山都町に腰を据える。

棚田を守る活動を始める

上堰棚田保全活動(オーナー制度)地域内の歴史的な棚田を守る活動を始める。数年前、豪雨災

害で生命線といえる水源からの水路が絶たれた。復旧のめどはたっていない。急場しのぎのポン

プアップで米作りは再開したが、ポンプは化石燃料頼みであることに悩む。

(※上堰棚田とは、江戸時代中期から続く水路・本木上堰(もときうわぜき)と上堰棚田からな

る歴史的な棚田)当棚田を守る会を結成。

【2021年 第50回日本農業賞食の架け橋部門奨励賞受賞】

【2022年 上堰棚田が「つなぐ棚田遺産」に認定】

喜多方市の市民団体と連携

様々な市民団体などと連携し技術指導を実践。田んぼの生き物調査や各地の学生の農業体験を積

極的に受け入れ、有機農業のすそ野を広げる活動を精力的に進めている。

子どもは何でもマネしたい

マネごとでも遊びでもいい「子どもたちは、何でもやってみたいんです!」

会津若松市にある堤製作所(姫鍬)で発案された「子供用鍬」は市民活動の親子体験で大変好評

です。学校の農業科ではすっかり定着。前述の浅見彰宏さんは各地での農業指導にこの「子ども

鍬」を普及する活動も進めています。

くわを使ったことありますか?

鍬(くわ)を一度も持ったことも、使ったこともない人はかなり多いと思います。子供のうちに

鍬を使った感触だけでも体験出来ることは大きな経験だと思います。

須藤静代(北会津 Bund Farm)

妊娠中に農薬をかぶり体調不良に

昔、妊娠中に農薬をかぶり体調不良に陥った。何とか「農薬」を使わない農業が出来ないもの

かと熱塩加納の小林芳正氏を訪ねた。丁度、アイガモ農法をやめる農家を紹介され設備を譲り

受け、アイガモでのコメ作りが北会津で始まった。

有機農業は「村八分」

農薬に頼らない有機農業は、周りの普通農家から「村八分」にされた。しかし体の健康と環境

保全を第一に続けてきた有機農業は、多くの支援者に励まされ、応援し続けてくれたおかげで

今がある、感謝しきれません。と須藤静代さん。

アイガモ農法でロハ酒づくり

夫の他界をきっかけに帰国した娘夫婦が、その意思を次いでアイガモ農法からロハ酒造りをは

じめた。手探りで始めた「米作り」しかもアイガモで。数々の失敗を重ね涙涙の苦労は、愛く

るしいアイガモたちが癒してくれた。

決して恵まれた環境にない「アイガモ農法」だけど、そこでとれた貴重なお米をお酒にするこ

とで新たな新境地が見つかるかもしれない。そんな夢をのせた二人は、今年の新酒の香りを確

かめた。

今年2025年 熱塩小学校「閉校」

来年2026年 会北中学校「閉校」

来春、地域に三校あった学校は「熱塩加納小学校」一校だけとなる。

会北中学校に併設した共同調理場(給食センター)の存続、そして「まごころ野菜の会」の存

続はどうなるのか?

全国から注目を浴びた熱塩加納方式のオーガニック給食の行方は?

有機農業、オーガニック給食、地産地消100%給食、少子高齢化、農薬問題、学校統廃合など

など様々なテーマを持ったこの映画の本質は「オーガニックの源流」にある。何のための有機

農業なのか。誰のためのオーガニックなのか。

その答えは、この映画のなかにある。

地球の環境改善は急務である。

(掲載写真につきましては、保護者より掲載許諾取得済み)

▼プロジェクトで集められた資金の使途

プロジェクトで集められた資金は、映画完成するための映像のスタジオ編集、主題歌の

スタジオ録音として100万円。撮影舞台となった熱塩加納町でのご当地試写会の上映経

費、ポスターチラシ、パンフレット等のデザイン、印刷経費として約100万円。

合計200万円をこのプロジェクトで使われます

ご当地試写会

2026年3月 福島県喜多方市熱塩加納町にて試写会を開催する予定です。詳細は、2026年

1月頃までにご報告いたします。

想定外の災害やコロナウイルスなどで試写会を開催出来ない場合

プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスなど

による影響を含む)により試写会が開催できなかった場合は、オンライン試写会を代替

案として考えております。ネット環境を利用していない方々にも、その災害等に対応し

た方法でご覧頂ける方法を検討する予定です。((例)試写版DVDの郵送など)

▼プロジェクトのスケジュール

・クラウドファンディング募集開始

2025年9月9日(月)12:00 ~ 2025年11月7日(木)00:00

- プロジェクト実行責任者:

- 委員長 五十嵐太右衛門(映画喜多方製作委員会)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

プロジェクト実施完了日までに、映画本編の完成に向かって編集作業を行います。同時に映画の舞台となった熱塩加納町で初公開となる「試写会」の準備をはじめる事となります。 よってプロジェクトで集められた資金は、映画完成するための映像のスタジオ編集、主題歌のスタジオ録音。撮影舞台となった熱塩加納町でのご当地試写会の上映経費、ポスターチラシ、パンフレット等のデザイン、印刷経費として使われます。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

3.11震災以降、福島に拠点を移しドキュメンタリー映画を製作。檜枝岐歌舞伎の継承を描いた「檜枝岐歌舞伎やるべぇや」2011。昔語りの口承文化「生きてこそ」2013。マタギを通して福島の現状を描いた「春よこい」2015。「知事抹殺」の真実 2016で日本映画復興奨励賞、江古田映画祭グランプリ受賞。「奇跡の小学校の物語」2019統廃合を乗り越えた奇跡の学校改革。「霧幻鉄道」2021水害被災から奇跡の復活を遂げた只見線を300日撮る男。第一回KOJIMA映画祭最高賞。「決断」運命を変えた3.11母子避難2024 国境なきドキュメンタリー国際映画祭受賞。江古田映画祭特別賞。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

エンドールにお名前

・お礼のメール

・エンドロールとパンフレットにお名前を入れさせて頂きます。(希望者対象)

- 申込数

- 51

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

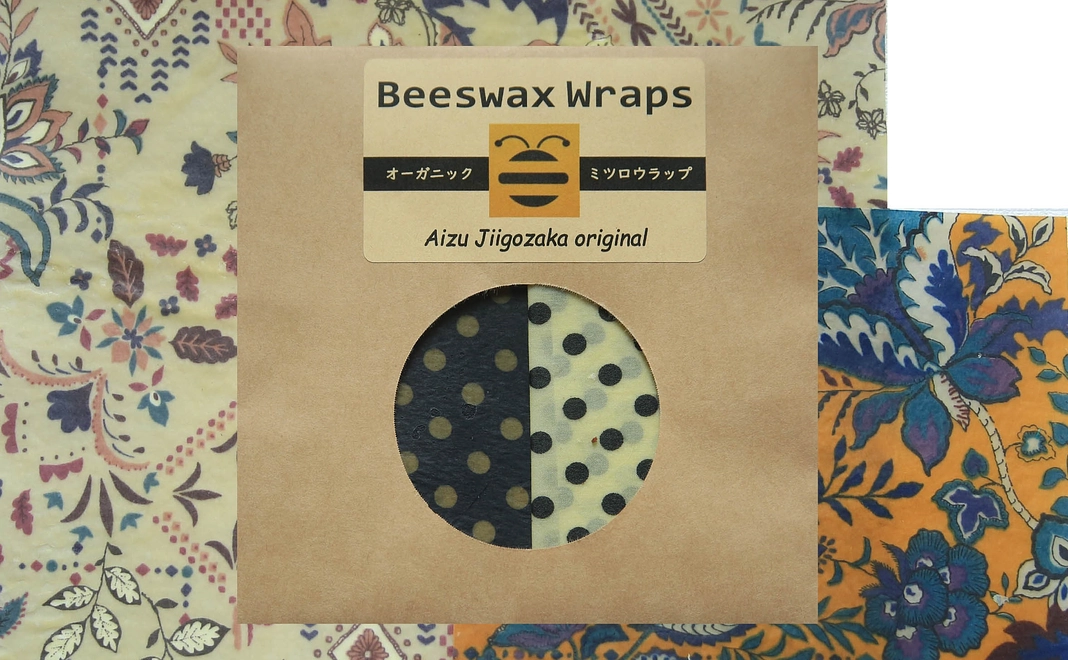

10,000円+システム利用料

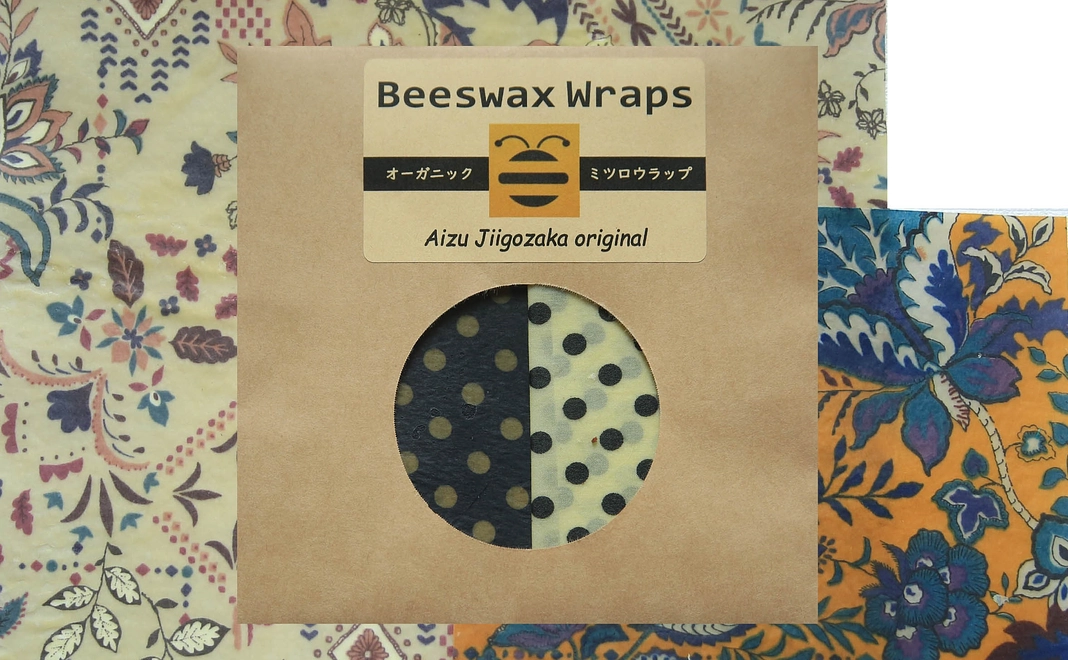

オーガニック蜜蝋ラップ(1セット)

・お礼のメール

・エンドロールとパンフレットにお名前を入れさせて頂きます。(希望者対象)

・オーガニック蜜蝋ラップ(1セット)

【蜜蝋】監督安孫子亘は、日本みつばちの養蜂をしており、みつばちの蜜蝋で繰り返し使える「エコラップ」を創り、人類に必要不可欠の「みつばち」にも関心を持ってもらおうと活動しています。

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

5,000円+システム利用料

エンドールにお名前

・お礼のメール

・エンドロールとパンフレットにお名前を入れさせて頂きます。(希望者対象)

- 申込数

- 51

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

10,000円+システム利用料

オーガニック蜜蝋ラップ(1セット)

・お礼のメール

・エンドロールとパンフレットにお名前を入れさせて頂きます。(希望者対象)

・オーガニック蜜蝋ラップ(1セット)

【蜜蝋】監督安孫子亘は、日本みつばちの養蜂をしており、みつばちの蜜蝋で繰り返し使える「エコラップ」を創り、人類に必要不可欠の「みつばち」にも関心を持ってもらおうと活動しています。

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

プロフィール

3.11震災以降、福島に拠点を移しドキュメンタリー映画を製作。檜枝岐歌舞伎の継承を描いた「檜枝岐歌舞伎やるべぇや」2011。昔語りの口承文化「生きてこそ」2013。マタギを通して福島の現状を描いた「春よこい」2015。「知事抹殺」の真実 2016で日本映画復興奨励賞、江古田映画祭グランプリ受賞。「奇跡の小学校の物語」2019統廃合を乗り越えた奇跡の学校改革。「霧幻鉄道」2021水害被災から奇跡の復活を遂げた只見線を300日撮る男。第一回KOJIMA映画祭最高賞。「決断」運命を変えた3.11母子避難2024 国境なきドキュメンタリー国際映画祭受賞。江古田映画祭特別賞。