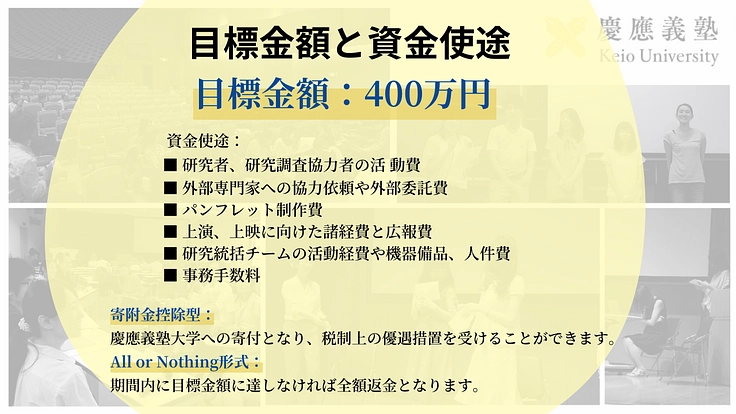

寄付総額

目標金額 4,000,000円

- 寄付者

- 283人

- 募集終了日

- 2023年7月31日

ライフストーリー・ワークとは何か

このプロジェクトの軸のひとつになっているライフストーリー・ワークとは、どういうものなのでしょうか。かいつまんでではありますが、すこし「研究」という側面を意識しながらご説明できればと思います。

「あの、昔ね、仕事してたとき、福祉の関係だとかで、ずいぶんと大学の先生方も調べに来たよ、農林省の人やなんかも(――へーぇ)。調べに来たけども、それはやっぱりほら、仕事のうえで(――うん)、私の生き方について調べに来たわけじゃないから(――うーん、うん)。初めてだから、こういう生き方の模索は(――うん)。だから、うんとこう新鮮だね(――あーぁ)。新鮮な感じ。」

この語りは、調査者(聞き手)である私が複数回にわたっておこなったライフストーリー・インタビューに対して、調査協力者である語り手の方が過去に受けたことのある他のインタビュー調査とはまったく違うという感覚を述べたくだりです(語りのなかの「(――)」部分は、聞き手のうなずきです)。

ひとりの人間と出会い、関係をつくっていきながら、その人の生き方・生きざまを聞きとっていく。ライフストーリーとは個人の生(life)についての口述の物語であり 、ライフストーリー研究は、インタビューによってそれを聞きとり、人間の経験にアプローチしていく調査研究手法です。

つまりそれは、ヒアリングや新聞記者の取材のようなたんなるインタビューではありません。そこには、個人の生の全体性に接近していこうとする独自の問題意識と視点があります。

従来のアプローチのように、人間の生を、特定の「行為」や「役割」「階層」「パーソナリティ」といった要素にばらしたり、「障害者」「高齢者」「同性愛者」「被災者」などといった抽象的なカテゴリーに還元して理解するのではありません。また、語られたことの事実(ファクト)性のみでとらえるのでもありません。

むしろ、そういった要素やカテゴリーや事実をその人なりに背負いながら生きてきた、具体的な個人の経験の積み重ね=生の全体性こそを、人生という時間の流れのなかで、物語性(主体的な意味づけ・関係づけ)を大切にしながら理解していこうとします。そしてそこに、文化や社会をつくりかえていく人間の創造的契機を見ようとするのです。

そのために、人びとの考え方・生き方の現状だけを一足飛びにとりだすのではなく、じっくりとインタビューを積み重ねながら、そこにいたる足跡とそのプロセスへの意味づけを丁寧に聞きとっていきます。

その人がどういう状況を生きてきて、どのような経験(痛みや喜び・悲しみ)や思い(夢や希望・絶望)、あるいは動機(欲望や疑問・納得感)を抱いているのか。語りの内容だけでなく、語りの文脈(語りが生成していく経験の経路と、語りが生かされ展開していく社会的な関係性や文化的な物語)にも注意を払いながら、人間の生を理解していこうとするところに、このアプローチの特徴があります。

つまり、ライフストーリー研究とは、一人ひとりの人生たる生の全体性に根差した〈対話〉です。ライフストーリー・ワークでは、他者の人生をインタビューするわけですが、語り手(調査協力者)の生きられた経験を理解しようとしていくなかで、聞き手(調査者)の生をも問われます。

このプロジェクトの原型となった「生と感情の社会学」の授業(私はこの授業の立ち上げ時から5年ほど岡原先生と共同で担当しました)で、ある参加者の方が「自分のことを話さないと、ちゃんと聞けない。自分が背負っているものを話さないと、相手は深いところを語ってくれない。そういうことを身に沁みて感じた」と伝えてくださいました。

この声からもわかるように、他者のライフを聞くという行為は、たんに受け身で話を聞くことでも同調することでもありません。自らの生(実存)を投企するきわめて主体的な行為です。そして、まさしくこの語り手(調査協力者)と聞き手(調査者)の相互的な対話から生みだされる人生の物語こそがライフストーリーなのです。

それを協働でつくりだしていくこの授業には、つぎのような重層的な生成が組み込まれていました。

①上述したような、人間の生を特定の要素にばらしたり、抽象的なカテゴリーに還元して理解するのではなく、それらをその人なりに背負いながら生きてきた具体的な個人の経験の積み重ね=生の全体性こそを、人生の時間の流れのなかで、物語性(主体的な意味づけ・関係づけ)を大切にしながら理解することによって初めて見えてくる《生の全体性への接近による生成》。

②語り手のライフストーリーを聞き、引き出し、表現していく、異質な人生経験を背負ったグループメンバー(聞き手)との「語る―聞く」という対話関係における《異化しあうコミュニケーションによる生成》。

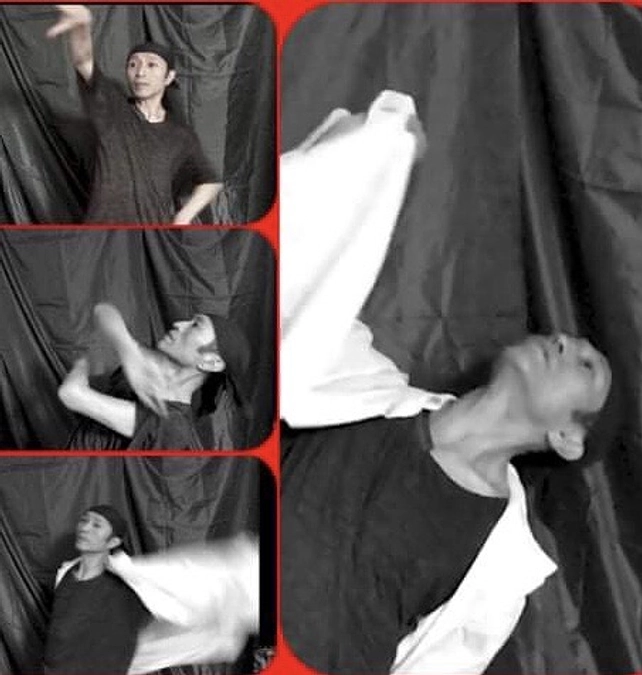

③ライフストーリーのインタビューやプレゼンテーションにおいて、「あのとき・あそこ」の体験の積み重ねを経た生の経験をパフォーマティブに(「いま・ここ」でありありと)表現することで、ライフストーリーの聞き手やプレゼンテーションのオーディエンスがそれを《追体験していくことによる生成》。

このような、幾重にも連なる生成的実践が組み込まれたものが、ライフストーリー・ワークなのです。

それは、何をもたらすのでしょうか。ライフストーリー・ワークを通じたひとりの人間の経験の経路(プロセス)への理解は、個人の固有の生を尊重します。ですがそれは、たんに「人それぞれ」という相対主義を帰結するのではありません。

他者がそのような考え方・価値観・生き方を形成するにいたった人生経験の経路=土壌にまで降り立っていくことは、むしろ「人それぞれ」という表層次元での相対主義をさらに相対化し、その根っこにあり、私たちが生きている地続きな意味地平を感受させてくれます。つまり、「人それぞれ」の経験でも重ね合わせの可能性が出てくるのです。それは、新たな他者とのつながり・社会的なるものを再構築していく創造的契機にもなります。

そのような「奇跡」が、この授業ではあちらこちらで起こったのです。このプロジェクトが、「ライフ(人が生きるという出来事)の人文社会学的な研究が、専門家である研究者のみに閉ざされることなく、多くの方と共有されることで、その研究に関わった方々がよりよく生きられる一つのコミュニティを築き上げたいと願う」のは、このようなライフストーリー・ワークがもつ社会的実践性ゆえなのです。

(小倉 康嗣)

<参考文献>

小倉康嗣、2022、「ライフストーリー研究のリアル――それはどんな現実を捉えるのか」『N:ナラティヴとケア』第13号、38-50頁。

小倉康嗣、2014、「生きられた経験へ――社会学を『生きる』ために」岡原正幸編『感情を生きる――パフォーマティブ社会学へ』慶應義塾大学出版会、14-36頁。

小倉康嗣、2013、「ライフストーリー――個人の生の全体性に接近する」「生/ライフ――『生き方』を主題化し表現する」藤田結子・北村文編『現代エスノグラフィー――新しいフィールドワークの理論と実践』新曜社、96-103頁、172-181頁。

小倉康嗣、2011、「ライフストーリー研究はどんな知をもたらし、人間と社会にどんな働きかけをするのか――ライフストーリーの知の生成性と調査表現」『日本オーラル・ヒストリー研究』第7号、137-155頁。

ギフト

5,000円+システム利用料

5,000円寄付コース

・寄付金領収証 ※1

・感謝のメール

・活動報告書あるいはパンフレット(PDF形式でメールで送付)

・活動報告書あるいはパンフレットへの寄付者のお名前掲載(希望制)

・完成作品公開へのご招待(オンライン参加のみ)※2

・オンライン報告会へのご招待 ※3

※1:寄付金領収証は、2023年10月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2023年9月の日付になります。

※2:開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年4月頃にメールにてお知らせいたします。

※3:オンラインで実施します。開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年5月頃にメールにてお知らせいたします。

-------------------------

語り手としての参加/不参加の最終的なご判断はプロジェクト終了の1ヶ月後となります。「希望しない」を選択された方で、後ほど参加をご希望される場合は、クラウドファンディング終了後1ヶ月以内に実行者にご連絡ください。

- 申込数

- 105

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

10,000円寄付コース

・寄付金領収証 ※1

・感謝のメール

・活動報告書あるいはパンフレット(PDF形式でメールで送付)

・活動報告書あるいはパンフレットへの寄付者のお名前掲載(希望制)

・完成作品公開へのご招待(オンライン/オフライン)※2

・オンライン報告会へのご招待 ※3

※1:寄付金領収証は、2023年10月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2023年9月の日付になります。

※2:

・開催日時・場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年4月頃にメールにてお知らせいたします。

・オフラインかオンラインの参加が選択できます。

・オフラインの場合は、一口につき2名まで参加可能。会場までの交通費は自己負担となります。

※3:オンラインで実施します。開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年5月頃にメールにてお知らせいたします。

-------------------------

語り手としての参加/不参加の最終的なご判断はプロジェクト終了の1ヶ月後となります。変更がある場合は、募集終了1ヶ月以内に実行者へご連絡ください。

- 申込数

- 132

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

5,000円+システム利用料

5,000円寄付コース

・寄付金領収証 ※1

・感謝のメール

・活動報告書あるいはパンフレット(PDF形式でメールで送付)

・活動報告書あるいはパンフレットへの寄付者のお名前掲載(希望制)

・完成作品公開へのご招待(オンライン参加のみ)※2

・オンライン報告会へのご招待 ※3

※1:寄付金領収証は、2023年10月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2023年9月の日付になります。

※2:開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年4月頃にメールにてお知らせいたします。

※3:オンラインで実施します。開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年5月頃にメールにてお知らせいたします。

-------------------------

語り手としての参加/不参加の最終的なご判断はプロジェクト終了の1ヶ月後となります。「希望しない」を選択された方で、後ほど参加をご希望される場合は、クラウドファンディング終了後1ヶ月以内に実行者にご連絡ください。

- 申込数

- 105

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

10,000円寄付コース

・寄付金領収証 ※1

・感謝のメール

・活動報告書あるいはパンフレット(PDF形式でメールで送付)

・活動報告書あるいはパンフレットへの寄付者のお名前掲載(希望制)

・完成作品公開へのご招待(オンライン/オフライン)※2

・オンライン報告会へのご招待 ※3

※1:寄付金領収証は、2023年10月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2023年9月の日付になります。

※2:

・開催日時・場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年4月頃にメールにてお知らせいたします。

・オフラインかオンラインの参加が選択できます。

・オフラインの場合は、一口につき2名まで参加可能。会場までの交通費は自己負担となります。

※3:オンラインで実施します。開催日時・開催場所は2025年3月頃に決定予定です。詳細については、2025年5月頃にメールにてお知らせいたします。

-------------------------

語り手としての参加/不参加の最終的なご判断はプロジェクト終了の1ヶ月後となります。変更がある場合は、募集終了1ヶ月以内に実行者へご連絡ください。

- 申込数

- 132

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

- 現在

- 216,626,000円

- 支援者

- 12,277人

- 残り

- 30日

多領域と未来を紡ぐ「音声コーパス」の継続的な維持・拡大へのご寄付を

- 現在

- 3,270,000円

- 寄付者

- 78人

- 残り

- 36日

「人間とは何か?」を学際的に問い直すーCHAIN異分野融合教育支援

- 現在

- 901,000円

- 寄付者

- 61人

- 残り

- 24日

鳥取県江府町発!書籍『奥大山自然共生リアリズム』を皆さんに届けたい

- 現在

- 1,353,000円

- 支援者

- 108人

- 残り

- 11日

みんなで創る「懐かしい未来」|映画『遥かな町へ』の製作を応援したい

- 現在

- 7,519,000円

- 支援者

- 283人

- 残り

- 29日

ももやまサポーター募集ー地域「みんなの」ももやま子ども食堂に!

- 総計

- 40人

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

- 現在

- 3,409,000円

- 寄付者

- 171人

- 残り

- 30日

江戸時代、富士登山者をお泊めした御師の家を、後世に残したい。

- 支援総額

- 938,000円

- 支援者

- 44人

- 終了日

- 1/31

竹田市城原地区館を核とし、地域の活性化に資する活動を支える。

- 支援総額

- 109,000円

- 支援者

- 4人

- 終了日

- 8/23

洋画家・大根田真が物語画集『小さな美術館』を出版します!

- 支援総額

- 1,815,000円

- 支援者

- 30人

- 終了日

- 3/25

より多様な方が楽しめる場所を一緒に、奈良おもちゃ美術館。

- 支援総額

- 4,900,000円

- 支援者

- 297人

- 終了日

- 3/20

ラオスの子供たちに笑顔を届けたい ~生まれ変わった校舎を~

- 支援総額

- 1,022,500円

- 支援者

- 279人

- 終了日

- 10/30

タフト桜よ、生きて伝えて!日米友好のシンボルの桜を救いたい!

- 支援総額

- 1,562,000円

- 支援者

- 50人

- 終了日

- 5/12

子どもと大人が学ぶ寺子屋で、子どもたちが無償で学べるようにしたい!

- 総計

- 1人