支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 76人

- 募集終了日

- 2020年11月9日

引退競走馬にセカンドキャリアを!!

#動物

- 総計

- 101人

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,873,000円

- 支援者

- 6,378人

- 残り

- 33日

マンスリーサポーター募集中|引退馬たちに素晴らしい余生を

#動物

- 総計

- 35人

ANGELSサポーター募集中|シニア犬・猫たちにも温かく輝く未来を

#動物

- 総計

- 23人

ジジを助けたいです。元野良猫ジジのFIP治療費のお願い。

#動物

- 現在

- 495,000円

- 支援者

- 84人

- 残り

- 5日

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を

#国際協力

- 現在

- 1,628,000円

- 寄付者

- 222人

- 残り

- 11日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,404,000円

- 支援者

- 1,867人

- 残り

- 39日

プロジェクト本文

自然豊かないすみ市で、引退馬のための養老牧場を立ち上げたい。

はじめまして、小川義信と申します。ご覧いただきありがとうございます。私は今年の8月末まで16年間、神奈川県相模原市緑区にてトイプードルのブリーダー(http://www.sck.in)をしておりました。

ブリーダーとしては順風満帆でしたが、タイトルにもありますように昨秋の台風19号で、自宅兼犬舎横の崖が崩落、大量の土砂と倒木で家屋全壊の被災をしました。同地区で大規模崩落も起きており、3名の方がお亡くなりになりました。

さいわい、人も犬も命に別状はなく、なんとか被災した家に住んでおりましたが、敷地内の土砂の撤去を市に依頼するも、二次災害の恐れがあるという理由で却下。実際、再び被災する可能性もある場所なので、転居を決意しました。

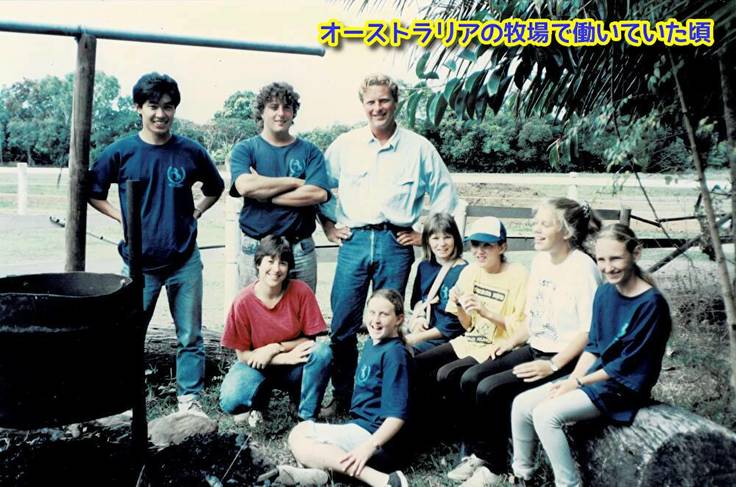

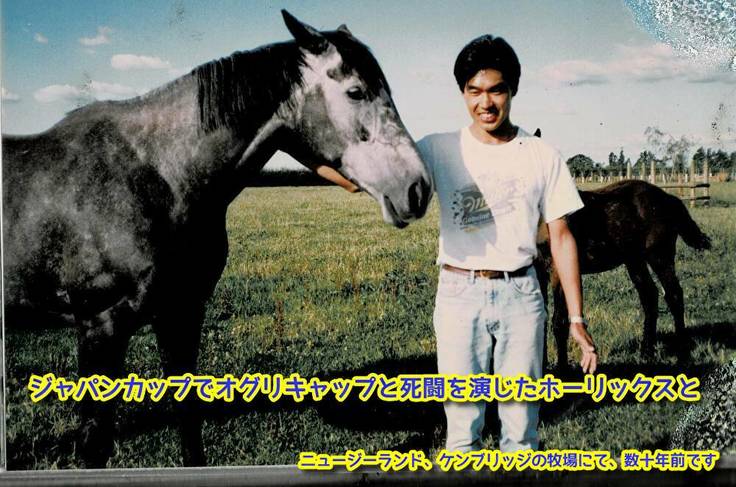

話は変わりますが、私は数十年前、オーストラリアの乗馬牧場で働いていたことがあります。そこで、イギリスの馬学専門カレッジを出たイギリス出身の先生とオーストラリア人の元カウボーイから馬の飼養管理方法と乗馬を学びました。当時は自分の馬(サラブレッド引退競走馬)も購入し所有しておりました。

帰国後も再び馬を飼いたいという想いをずっと抱いていました。この機会に馬を飼えるスペースのある所に転居しようと探していたところ、千葉県いすみ市(http://www.city.isumi.lg.jp)に適した物件を見つけ、購入に至りました。

いすみ市は自然に恵まれ、海も近く、ピースフルな田園風景が広がるとてものどかで良い場所のように感じました。のんびり、ゆっくりとした雰囲気がとても気に入り、物件を見に行ったその日に即決しました。

そして、転居地のいすみ市で引退馬のため養老牧場を立ち上げることを決めました。個人的な夢ももちろんありますが、以前より問題に感じていた競走馬の余生について、少しでもいい状況で過ごしてもらいたいという想いでおります。そしてこの牧場を個人の想いだけでなく、多くの方の想いが詰まった牧場にしたいと考え、今回クラウドファンディングに挑戦しています。皆様どうかご支援のほど、よろしくお願い致します。

引退馬の現状

競馬産業において、サラブレッドは年間7000頭以上が生産され、6000頭以上が引退(未出走含む)していきます。そのうち約1200頭は繁殖に上がります(95%以上が牝馬です)。(※1)

それ以外はデータ上は乗馬となっている場合が多いですが、実際は乗馬クラブに引き取られている数は少なく、行方知れずになっているのが実情です。その多くは屠殺され食肉やペットフード等に加工されているというのが、暗黙の了解のようです。ちなみに、一昨年度の馬の国内屠畜数は9761頭です。(※2)すべてがサラブレッドではありませんが、相当数のサラブレッドが含まれているようです。

ここ数年、関係者の方や一般の方の意識も高まり、引退馬のための養老牧場も増えていると聞きますが、まだまだ十分とは言えません。

競馬という産業が続く限り、引退馬の問題は避けて通れません。私も長年の競馬ファンであり、馬が可哀想だから競馬はやめろ、などと言うつもりはありません。馬肉を食べる食文化がある日本で、食べるのをやめろ、と言う気もありません。そもそも牛や豚を食しながら、馬だけ食べるな、では、思想信条的に統一性がありません。菜食主義者でない限り、屠殺はやめろ、とは言えないでしょう。食文化とその関連産業を守ることも重要な事であると存じます。

しかしながら、引退競走馬と食用の家畜が同じ扱いであるのはいかがなものでしょうか。馬は現状、法的に家畜であり経済動物です。しかし、それで納得して現状を容認していては、思考停止と言わざるを得ません。どこかで一定の線引きが必要であると考えます。

家畜であるか、愛玩動物であるか、人それぞれお考えがあるかと存じますが、馬は競馬により莫大な税収を国家にもたらしている存在です。また、0歳、1歳時には高額で取引され、名前も付き、毎日、手厚くケアされ、ムチで叩かれ全力で走り、多かれ少なかれファンもいたであろう競争馬が、引退と同時に食肉用の家畜になってしまうのは、私には解せません。引退競走馬には家畜ではなく愛玩動物の地位を法的に与えるべきだと私は思います。

動物愛護法で犬や猫の扱いが手厚くなる一方、経済動物である馬に対する扱いは旧態依然です。現状、引退競走馬のためにある公的制度は、二つだけです。公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルによる10歳以上の重賞勝ち馬の繫養展示活動に月額2万円の助成金を出すというものと、数年前より始まったJRA(日本中央競馬会)の「引退競走馬の養老・余生等を支援する事業」ですが、いずれも十分なものとは言えません。(※3)

現状のシステムの中で、個人や小さな団体が出来る事は限られます。ここ数年、養老牧場も増えてきているようですが、一つの牧場のキャパは限られます。馬房が満杯になれば、原則、20~30年の寿命が尽きるまで、新たな受け入れは出来ないという事になります。現状を劇的に改善していくためには、制度や馬に対する考え方を大きく変えていく必要があるのではないでしょうか。

では、具体的にどうしたら良いのでしょうか? 少し長文となりますが、お付き合いください。

乗馬人口の少ない日本では引退馬の受け皿は限られるとよく言われますが、引退競走馬すべてにセカンドキャリアが必要でしょうか? セカンドキャリアを求めていては助かる命は限定的とならざるを得ません。

私がオーストラリアやニュージーランドで見た風景は、個人がそこそこ広い庭で馬を飼っていた風景です。馬だから乗馬や使役をしなければならないという理由はありません。犬猫と同じように個人がペットとして飼う飼い方があっても良いと思います。もちろん、住宅街や狭い庭では無理ですが、ちょっと田舎へ行けば、広い庭をお持ちのご家庭や耕作放棄地、休耕田をお持ちの農家さん、山林をお持ちの方も少なくないでしょう。

馬を飼うこと自体、難しい事ではありません。広い敷地で昼夜放牧でしたら、手も掛かりません。最低限の健康チェックと餌やりで十分飼っていけるものです。手厚く馬房で管理するのが、馬にとって良い飼い方とは限りません。昼間だけの放牧と昼夜放牧では馬の運動量は2~3倍違います。また、青草は干し草に比べて栄養が豊富に含まれます。(※4)

サラブレッドは生まれて数か月で放牧地に放たれ、育成場に旅立つ1歳の夏秋頃まで、昼夜を放牧地で過ごすのが普通です。雪が積もる真冬の北海道の夜も放牧地で眠るほどタフな体を持っています。三つ子の魂百までと言うように、昼夜を放牧地で過ごすのが、馬の飼養方法として最も良いものだと思います。

日本で馬と身近に接している人というと競馬か乗馬関係者になるかと存じますが、いずれも格式高い、手厚く馬を管理するのが常識の世界だと思います。しかし、元来、馬はもっと身近な存在であったはずです。

馬はかつて運搬や農耕の手助けとして、農村では一家に一頭飼われていた時代もありました。人間の生活のための馬です。決して馬中心で人の生活が回っていたわけではありません。手厚くケアしないと批判的な事を言う方もいるのかもしれませんが、人の生活の中で馬を飼っていくのが、本来の馬との付き合い方であると思います。

馬を飼うのはお金がかかるとよく言われますが、それは乗馬クラブ等に預託をするからであって、自分の敷地で飼うのであれば、必要なのは餌代程度です。ペットに高カロリーな餌は必要なく、月3万円以内で収まるはずです。牧草が豊富に生えている放牧地なら、餌代もほとんどかかりません。ちなみに犬の年間飼養費用は環境省ホームページによると平均約36万円です。(※5)

馬を飼うのは大変だ、お金も掛かるというネガティブな情報だけが先走っていては、受け皿は増えません。なるべく手間をかけずお金もかけず、耕作放棄地や休耕田や山林等で、昼夜放牧で馬をペットとして飼うことが普通という認識が世の中に広がっていけば、すそ野も大きく広がっていくと思います。

今はちょっと田舎に行くと休耕地で太陽光発電パネルが設置されているのをよく見かけます。補助金と売電制度により、それが有望な事業となったからです。

引退馬に関しても、補助金次第では休耕地の利用法として選択肢の一つと成り得るのではないでしょうか。もちろん、大型動物を飼うのですから、安易な動機では困りますが、高いハードルや多くの費用負担が必要な現状では、なかなか状況は変わっていきません。結局のところJRAの補助金次第で状況は劇的に変わると言って良いのではないでしょうか。後述しますが、その資金の確保も金額的には決して難しい事ではないように思えます。

一つのアイデアを出しましょう。例えば、日本中の各市町村(1724)が毎年、1頭づつ受け入れるという制度ができたら、1724頭を毎年救えることとなります。人口3000人の村もあれば、3万人、30万人の市もありますが、各市町村、毎年一人くらいは条件がそろって馬を飼いたいという人がいるのではないでしょうか?

予算的には、仮に1頭月額3万円の助成をJRAがしたとしても、年間6億2千万円程度です。もちろん毎年継続していくのなら、10年後に必要な年間資金は62億円、仮に5歳で引退し30歳まで生きるとすると25年後の必要資金は最終的に年間155億円となります。かなり大きな金額ですが、その金額で各市町村に25頭の馬がいる風景と43000頭の命を救える事ととなります。ちなみに、年間1000頭、馬の平均寿命を25年で換算すると最終的な予算は年間72億円となります。

そんな金額は無理だとお考えになる方もいるかと存じますが、果たしてそうでしょうか。

簡単に説明しますと、昨年度のJRAの馬券の売り上げは約2兆9000億円となります。このうち約75%は的中された方への払い戻しです。残り25%のうち10%は第一国庫納付金として国に納められます。残りの15%がJRAの収入となり、競馬の運営等組織経営に使われます。(※6)

しかしながら、15%の全額が競馬の運営等組織経営に使われるわけではなく、余剰金が生じます。その余剰金の半分は第二国庫納付金として国に納められます。ちなみに昨年度は事業報告書によると約305億円です。(※7)

つまり同額の305億円は直接的な運営に必要な予算外の特別振興資金としてJRAが使えるお金という事になります。実際の予算としては、昨年度は約420億円となっています。具体的には畜産振興事業、馬術や乗馬振興、引退競走馬支援事業、環境問題、払戻金上乗せ金等に使われているようです。ちなみに「引退競走馬の養老・余生等を支援する事業」での昨年度の養老牧場等への直接的な助成金は数千万円との事です。(JRA馬事振興室電話確認済み)(※8)

詳細を見ますと、これは必要なのかな、という使われ方もあるように思います。具体的には、払戻金上乗せ金です。馬券ファンならご存じかと存じますが、2歳単勝5%上乗せ、馬連5%上乗せ、100円元返しを110円で払い戻す、プラス10などのキャンペーンでの払戻上乗せ金です。これが昨年度は約65億円に上ります。(※9)実際のところ、5%上乗せで払い戻しになっていても実感する人はほとんどいないでしょう。予算が余ったので、とりあえず特別サービスで還元します的な施策のように思えます。

ここの資金を引退競走馬のために使っていただけたらな、と私は思います。

前述の私案では、65億では10年後以降は資金不足となりますが、そこは制度が浸透した段階で考えていけば良いのではないでしょうか。例えば、昨年の有馬記念の売り上げは約469億円です。毎年、有馬記念の売り上げの25%相当は引退馬支援に使うと決めたりすれば、心置きなく馬券も買えるのではないでしょうか?

また、別の観点から考えますと、馬は馬主のものであって、JRAが引退後の費用を助成するのはお門違いというご意見もあるかと存じます。そういった前提で考えるなら、競走馬登録時に引退後の飼養費用、例えば、月額3万円の25年分、900万円、月額5万円でしたら1500万円を馬主さんから預かり、プールしておく制度を作ったらいかがでしょう。そうすれば、金銭的な心配はなくなります。

競馬の駒として有用な間は飼養育成費用は出すけれど、用が済んだら食用の肥育牧場に売却や庶民から月々数千円の支援を募って養老牧場に丸投げというのは、決して褒められた行為ではないと思います。ただし、個人的には、馬主さんあっての競馬産業ですので、引退後は運営団体がその責任の多くを担う必要があるべきだと考えます。

そもそも引退馬の余生の問題の原点は、生産過剰にあると存じます。

中央競馬で現在ある新馬戦、未勝利戦は年間1421です。勝ち上がれるのは1421頭という事になります。3歳の夏開催終了までに勝ち上がれなかった馬は原則JRAの登録は抹消となり、引退か地方競馬に転籍となります。(※10)

はたして、1400余りの枠に入るために年間7000頭の生産が必要なのでしょうか、実に5倍に及びます。

仮に各生産牧場が毎年5%づつ縮小するという制度が出来たら、10年後には4200頭、3倍に収まります。1年目は、20頭生産していた牧場は19頭、100頭生産した牧場は95頭とするだけです。もちろん受胎率等がありますので、計画通りにはならないでしょうが、縮小指針がなければ景気動向によっては、生産は拡大する一方となる可能性があります。

生産減による収入減が著しい場合は、補助金を出しても良いのではないでしょうか。かつての米の減反政策と同じことです。肥大化する産業において、目先の利益と成功にやみくもになる心情はわかりますが、それによるひずみについてもほんの少し目を向ける姿勢があっても良いのではないでしょうか。

長々と述べましたが、あくまでもアイデアのひとつです。具体的な案もなく、ただ引退馬を助けろと声を上げるだけではあまり意味がありません。従来の枠の中でセカンドキャリアを模索しても状況は劇的には変わりません。養老牧場がいくつか増えたところで助かる命は限られます。

関係各所による永続性のある制度と環境の構築を切に望みます。また、一人でも多くの方に引退競走馬の余生について関心を持っていただき、一般の方々がもっと声を上げていく事で事態は動いて行くのではないでしょうか。

養老牧場「のんびりファーム」を作ります。

今回立ち上げる養老牧場の詳細は以下の通りです。

◆名前:のんびりファーム

◆場所の詳細:千葉県いすみ市下布施1349

◆専有面積:約1.3ha(約4,000坪)

◆オープン時期:2020年12月

◆収容頭数:5~6頭

◆コンセプト:乗馬等のお仕事をせず、原則、昼夜放牧でのんびり過ごせる純粋な養老牧場

今年の9月10月に土壌改良を行い、10月に牧草の種まき、11月12月に牧柵造りというスケジュールで進めております。

今回のプロジェクトはゼロからの馬の養老牧場の立ち上げです。いすみ市に約1.3ヘクタール(約4000坪)の土地と家屋は購入しました。やるべき事、買うべき物はたくさんあります。今回ご支援いただきましたご支援金は、下記の一部に充てさせていただきます。

◆土地のほとんどは田んぼですので、この土地を放牧と牧草育成地として適した土壌に改良する必要があります。そのための肥料、土、砂等の購入資金が必要です(約200万円)。

◆耕作のためのトラクターが必要となります。新品は高価で手が出ませんので、中古を買う予定です(100万円前後)。金銭的時間的に余裕がない場合はリースで済ませる可能性があります。

◆土壌整備が出来ましたら、牧草の種を蒔きます(種子代約20万円)。

関東地方の牧草の播種期は、9月~10月になりますので、10月中には種まきを終えている必要があります。

◆その後、牧柵を造成します。雨の多い地域のようですので、耐久性を考えて単管パイプで自力で造成予定です(約100万円)。

◆放牧地内に日除け雨除けの簡易シェルターを造設します(約30万円)。

原則、昼夜放牧ですが、馬房が不要という訳にはいきません。しかし、馬房につきましては、広い納屋がありますので、当面、それに少し手を加えて利用するつもりです。3頭まではそれで間に合うと思います。4頭以上になりましたら、厩舎の新設が必要になりそうですが、現状、まだその予定はありません。

現状、新土地建物の購入で多額の債務がありますので、これ以上の融資を受けるのは、なかなか厳しい状況です。皆様からのご支援があれば、今後の展開が金銭的にも精神的にも少し余裕が出るかと存じます。

新型コロナの影響で厳しい状況の方もたくさんおられる中、誠に恐縮ですが、プロジェクトにご賛同いただき、余裕のある方は、ご支援のほど、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。

日本中、至る所に馬のいる風景を実現したい

実際の運営ですが、純粋に養老牧場にする予定です。観光牧場や乗馬牧場にするつもりはありません。

健康な馬は原則、昼夜放牧です。昼夜放牧のメリットは前述の通りです。馬は放牧地で草を食み歩き走り寝ているだけです。馬がいる牧歌的で平和的な風景を地域に提供できるかと思います。柵外からの見学はもちろん自由です。

私が購入した土地は、後継者のいなくなった耕作放棄地の田畑です。日本中至る所にこういった耕作放棄地があるのが現状です。そういった耕作放棄地の利用法としてひとつのモデルケースのひとつとなれたら良いかと存じます。

私の牧場でお預かりできる頭数は多くはありませんが、適宜、情報発信する事で、馬を飼いたいと思っているけれど知識も経験もない方に有益な情報提供が出来るかと存じます。また、牧場が完成し、馬を迎え入れたら、実際に牧場に来て何日か体験修行をすれば、実際に馬を飼うときの良い勉強になるかと存じます。馬飼い人口を増やすことが、馬を預かる事と同等に意義がある事かと存じます。

馬は人を優しい気分にさせる作用を持っていると思います。日本中、至る所に馬のいる風景が出来る事が、私の願いです。より多くの引退馬が穏やかな余生を過ごせるような社会の実現にご賛同いただける方、ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

出典まとめ

※1 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/keiba/lin/attach/pdf/index-64.pdf

※2 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/attach/pdf/sonota-29.pdf

※3 http://meiba.jp/pages/business

※4 https://jbba.jp/data/booklet/guide/pdf/THOROUGHBRED_guide_P11-P26.pdf

※5 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2708a.html

※6 https://jra.jp/company/social/treasury/

※7 https://www.jra.go.jp/company/about/financial/pdf/houkoku01.pdf

※8 https://www.jra.go.jp/company/about/financial/pdf/kessan01.pdf

※9 https://www.jra.go.jp/company/about/financial/pdf/kessan01.pdf

※10 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/keiba/lin/attach/pdf/index-64.pdf

*本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、こちらの「リターンに関するご留意事項」をご確認ください。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

神奈川県立厚木高校、早稲田大学教育学部教育学科卒。 犬のブリーダーとしてレッドのトイプードルのJKCチャンピオンを3頭完成。 オーストラリア、ニュージーランドの牧場にて就労経験あり。 オーストラリア時代にイギリスで馬学のカレッジを出たイギリス出身の先生とオーストラリア人のカウボーイから、乗馬と馬の飼養について学びました。 また、当時、乗馬用に自分の馬(サラブレッド引退競走馬)も所有しておりました。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円

応援コース【3,000円】

・いただいたご支援のほとんどをプロジェクトのために大切に活用させていただきます。

1)お礼のメール(11月)

2)完成報告メール(12月予定)

・ホームページにお名前を掲載させていただきます。(ご希望者のみ)

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年12月

5,000円

新鮮!生牧草 3㎏をお送りします!

・生牧草3Kgをお送りします。

ウサギ、モルモット、ヤギ、馬等をお飼いの方向けです。(沖縄、離島の方はご遠慮ください)

・ホームページにお名前を掲載させていただきます。(ご希望者のみ)

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 43

- 発送完了予定月

- 2021年3月

3,000円

応援コース【3,000円】

・いただいたご支援のほとんどをプロジェクトのために大切に活用させていただきます。

1)お礼のメール(11月)

2)完成報告メール(12月予定)

・ホームページにお名前を掲載させていただきます。(ご希望者のみ)

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年12月

5,000円

新鮮!生牧草 3㎏をお送りします!

・生牧草3Kgをお送りします。

ウサギ、モルモット、ヤギ、馬等をお飼いの方向けです。(沖縄、離島の方はご遠慮ください)

・ホームページにお名前を掲載させていただきます。(ご希望者のみ)

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 43

- 発送完了予定月

- 2021年3月

プロフィール

神奈川県立厚木高校、早稲田大学教育学部教育学科卒。 犬のブリーダーとしてレッドのトイプードルのJKCチャンピオンを3頭完成。 オーストラリア、ニュージーランドの牧場にて就労経験あり。 オーストラリア時代にイギリスで馬学のカレッジを出たイギリス出身の先生とオーストラリア人のカウボーイから、乗馬と馬の飼養について学びました。 また、当時、乗馬用に自分の馬(サラブレッド引退競走馬)も所有しておりました。