支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 286人

- 募集終了日

- 2024年10月23日

残り3日|北條秀司スクラップブックご紹介 その5 歌舞伎十二選

終了まであと3日!毎日たくさんのご支援をありがとうございます!最終日まで目標額を超えて頂くご支援につきましては、特に傷みが激しいスクラップブックの補修を行うなど、より良い保存するための資金に充てさせて頂きます。

北條秀司スクラップブックは、経年劣化のため表紙や内側の紙や貼付資料まで傷みが進んでいます。貴重な資料を、次世代まで遺し、活用し続けていくため、ご支援・ご協力の程どうぞよろしくお願い申し上げます!

さて今回の活動報告では北條秀司の「歌舞伎十二選」の作品を北條秀司スクラップブックとともにご紹介いたします。

歌舞伎、新派をはじめ新国劇、商業演劇、舞踊、ミュージカル、レビューと、幅広いジャンルで作品を発表し続けた北條秀司は、昭和50年6月、劇作生活四十年を機にそれまでの全作品の中から、歌舞伎、新派、新国劇、舞踊劇の四分野で、それぞれ12作品を選び「北條十二選」と名付けました。

そのうちの「歌舞伎十二選」が、1『狐と笛吹き』2『浮舟』3『妄執』4『末摘花』5『浮寝鳥』6『紙屋治兵衛』7『寝白粉』8『建礼門院』9『千利休』10『北條政子』11『奥の細道』12『春日局』の12作品です。

1『狐と笛吹き』昭和27(1952)年7月歌舞伎座初演

『狐と笛吹き』は、ラジオ東京から創業一周年の祝賀番組のために依頼されたラジオドラマでした。「今昔物語」のうち、狐の化身の女性が人と情を交わすという話を題材に、滝沢修と杉村春子の主演で昭和27年4月に放送されました。ラジオドラマを聞いた松竹の大谷竹次郎が、即座に芝居でやろうと、同年に上演が決定しました。北條秀司51番目の作品にして歌舞伎で上演された初めての作品です。宮城道雄がこの作品のために作曲した劇中曲も評判となりました。

桜の舞う宴席で、亡妻の思い出に一人沈み込む笛方の春方の前に友人が連れて来たのは、亡き妻に瓜二つのともねという娘でした。ともねは、春方の身の回りの世話をするようになりますが、春方が妻に思いを残している事に嫉妬し、形見の琴を燃やしてしまいます。そんな一途なともねを春方も愛するようになり、夫婦になろうとしますが、ともねは春方に親の命を助けてもらった狐の化身でした。人間と情を交えると命を失うと知り、春方もそれを承知しますが、ある夜、御前演奏の選に漏れた失意から、ともねを求め、二人は契りを結んでしまいます。夜が明けた森の中で狐の亡骸を見つけた春方は慟哭するのでした。春方を三世市川寿海、ともねを六世中村歌右衛門が演じました。

2『浮舟』昭和28(1953)年7月明治座初演

『浮舟』は、北條源氏といわれる作品群を生み出すきっかけとなった作品です。

2024年9月24日の活動報告【リターンの文庫本カバーのご紹介 その2『浮舟』】でご紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

3『妄執』昭和30(1955)年2月歌舞伎座初演

『妄執』は、NHKのラジオドラマ「北條源氏」のうち、『葵の上』と『六條御息所』を一つにし、六世中村歌右衛門の自主公演莟会で上演された作品です。2024年10月2日の活動報告【北條秀司スクラップブックご紹介 その1北條源氏『妄執』】でご紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

4『末摘花』昭和30(1955)年11月歌舞伎座初演

末摘花は、須磨配流前の光源氏と一夜だけ契った思い出を胸にひたすら源氏を待っているような、心根の優しい純情な姫でした。しかし3年が経ち帰京した後も光君の訪れはありません。その末摘花に光君からの文が届きます。光君の来訪を待ちかねる末摘花でしたが、それは誤って届けられた別の姫への文でした。姫を哀れに思った侍女が光君の許へ頼みに行ったことから、光君は真夜中に末摘花を訪ねますが、その美しい心根にほだされ一夜を過ごし、今後も通ってくることを約束します。光の君を見送った末摘花は、文が自分宛で無い事を知っていたと侍女に明かし、以前より求婚されていた東国の受領と共に都を離れる決意をするのでした。

末摘花を十七世中村勘三郎にあてて書かれた作品で、同じ年の2月に『妄執』で六條御息所を演じた六世歌右衛門が、このときは立役で光源氏を演じた事が話題になりました。

5『浮寝鳥』昭和35(1960)年9月明治座初演

上田藩の抱え力士浅間嶽は雷電以来といわれる人気力士です。明日の取り組み相手の黒姫は昔からの友人ですが黒星続きで、負ければ抱え力士を外されてしまいます。年寄の松浪関と兄貴分の鳥海山関に勝を譲ってやってくれと頼まれた浅間嶽は悩みますが、八百長を良しとしない信念から、黒姫を倒します。黒姫は自害し、浅間嶽はその葬式で人々に罵られます。それから7年後、浅間嶽は横綱になっていましたが、足を痛め黒星が続いていました。明日負け越せば横綱を外されるかもしれないところまできて、贔屓達が八百長の段取りをつけてきます。しかし浅間嶽はそれを断り、全力で土俵に向かうのでした。

タイトルの『浮寝鳥』は、不調を抱えて悩む浅間嶽に向かって、茶店の主が「大川に浮いている水鳥みてえな稼業だなぁ」と言っている場面からとられています。

浅間嶽を二世尾上松緑、松浪を三世市川左團次、鳥海山を十七世市村羽左衛門が演じました。

6『紙屋治兵衛』昭和36(1961)年5月東京宝塚劇場初演

天満の小売り紙屋治兵衛は、おさんという働き者の女房に惚れながらも、曽根崎新地の小春という遊女のもとに通うのをやめられません。一度は心をいれかえますが、遊び仲間に唆され、再び新地へ足を踏み入れます。そこで小春の母にだまされ、金に詰まった治兵衛は、おさんの懇願で兄に急場を救われますが、たまたま出会った小春の母ともみ合ううちに誤って殺してしまいます。思い余った治兵衛は小春とともに死出の道へと向かうのでした。

近松門左衛門の『心中天網島』で描かれる人間模様に現代的な解釈を与え、男盛りの治兵衛と賢妻おさんの夫婦関係に重点をおき、治兵衛を魅了する小春をおさんとは対照的な肉感的な女とすることで、治兵衛の男としての苦悩や生理を浮き彫りにしました。治兵衛を長谷川一夫、おさんを初世水谷八重子、小春を二世中村扇雀[四世坂田藤十郎]が演じました。

7『寝白粉』昭和43(1968)年3月歌舞伎座初演

大坂堀江の芸子おそめは、情夫の講釈師琴花と有馬温泉へ湯治にきますが、お互いに気が乗らず、おそめは有馬筆の職人で清純無垢な新吉に岡惚れし夫婦約束をします。琴花もまた昔馴染みの金持ちの後家お栄と出会い、関係が再燃します。堀江に戻ったおそめのもとに、有馬から母に内緒で山林を売り身請けの金七十両を用意した新吉がやってきて、二人は夫婦の契りを結びます。一方お栄にべったりだった琴花は、おそめと新吉の仲をきくと嫉妬し、おそめの留守に養母と謀り、間男といって新吉を追い出します。七十両も巻き上げられた新吉は、お栄から琴花の仕業と聞き、はずみで琴花を殺してしまいます。自首するという新吉を止めて、おそめは二人で死のうと有馬へ誘います。おそめを十七世中村勘三郎、新吉を長谷川一夫、琴花を曾我廼家明蝶、お栄を十世嵐雛助が演じました。

8『建礼門院』昭和44(1969)年4月歌舞伎座

平清盛の娘徳子は父の望むまま高倉帝の妃となり、後の安徳帝である和子を授かりますが、帝の父である後白河法皇が平家滅亡を企てる鹿ケ谷の密議に加わっていたことが、清盛の知るところとなります。激怒する清盛に対して法皇を庇う徳子でしたが、法皇と清盛の確執は日ごとに高まり、ついに清盛は兵を動かし法皇を幽閉します。しかし清盛が熱病で憤死し平家が次第に力を失いはじめると、法皇は源氏と手を組み平家の討伐を命じます。高倉帝と死別し建礼門院となっていた徳子は安徳帝を奉じて平家とともに西下しますが、壇の浦で敗れ、徳子も安徳帝と共に入水します。心ならずも一人海中から救い出された徳子は、洛北大原の寂光院で平家一門のため念祷の日を送っていました。ある日、その寂光院を法皇が訪れます。自責の思いを語りひたすらに詫びる法皇を、徳子はゆるし見送る背に「お父さま」と呼びかけるのでした。大詰の大原御幸へと話が導かれるような平家物語の劇化の構想を長年温めてきた北條による七幕十場の大作です。建礼門院徳子を六世中村歌右衛門、後白河法皇を二世中村鴈治郎が演じました。

9『千利休』昭和45(1970)年4月歌舞伎座初演

千利休は太閤秀吉に仕える身ながら茶の道の師匠として秀吉を奥深い道に導くことが勤めだと信じ、秀吉に対しても信念を変えません。その姿勢が秀吉には不遜に思え、本心では認めながらも利休の忠義を試す仕打ちを繰り返します。しかし二人の確執が利休の娘お吟を側室に差し出す話にまで嵩じ、さらに大徳寺の山門に自刻の利休像を安置したことが秀吉の逆鱗にふれ、堺への閉門の令が出されます。やがては死の沙汰がくることを悟った利休は、大徳寺の古渓和尚にお吟を託し都を去るのでした。

昭和15年に台本執筆後、唯一未上演となっていましたが、30年後にようやく「茶聖千利休三百八十年記念」として上演された作品です。利休を演じた八世坂東三津五郎の茶人としての素養が活かされた演出で、大詰、月夜の淀川を堺に落ちていく利休の舟に、古渓がお吟をのせた川舟を漕ぎつけ、舟中で別れの茶を飲み交わす場面が話題となりました。古渓は二世中村鴈治郎、お吟は七世中村芝翫が演じました。

10『北條政子』昭和47(1972)年4月歌舞伎座初演

源平の戦い後、源頼朝が政権を立て、北條政子も征夷大将軍の奥方として幕府の最高権力者の妻の座を得ますが、度重なる夫の不貞に悩まされるうち、頼朝は女の元に通うところを不審者として斬られ亡くなります。頼朝の死後、政子は弟の義時に支えられながら幕府の要として立ち振る舞います。しかし、長男頼家は放埓と反逆の末、修善寺に幽閉されたところを父時政が暗殺、征夷大将軍となった次男実朝は朝廷になびいたことから、弟義時が頼家の遺児公暁を唆し暗殺させ、かつ公卿も殺害するという、血なまぐさい数々の陰謀に巻き込まれていきます。世を厭い自害を願った政子でしたが、朝廷との確執は避けられず、幕府存続のため尼将軍として立たざるを得ないのでした。

七幕十二場の長編史劇で政子を六世中村歌右衛門、頼朝を八世坂東三津五郎、時政を二世中村鴈治郎、義時を三世實川延若が演じました。

11『奥の細道』昭和48(1973)年6月中日劇場初演

俳諧の道を志して故郷を出奔し江戸にのぼった芭蕉は、身が立たず、一旦は故郷へ帰ろうとしますが、芭蕉を慈しむ門人たちの世話により深川芭蕉庵で俳諧の宗匠となります。その芭蕉庵に炊事女として手代が連れてきたのは、故郷で芭蕉が武家奉公をしていた時に世を忍ぶ仲となり子まで為した初恋のすてでした。すてと再会した芭蕉は子供と共に引き取りますが、子供が病死したことから虚無的な日を送るようになります。しかし芸術としての俳諧の道を究めてほしいという乞食門人路通とすての言葉に従い、旅に出ることにします。奥の細道への旅を終え、京嵯峨の落柿舎に落ち着いた芭蕉は出家して寿貞と名乗っていたすての死を知り、落胆の涙にくれるのでした。

作者が長い間構想を練り、二世中村鴈治郎のために書き下ろした大作で、芭蕉を二世鴈治郎、寿貞を七世中村芝翫、路通を三世實川延若が演じました。

12『春日局』昭和49(1974)年9月歌舞伎座初演

関ケ原の戦のあと、稲葉正成は妻子とともに美濃の奥へ隠棲しますが、妻のお福は子の将来を思い、将軍家の乳母の募集に応じるため、離縁も承知のうえで夫を残して江戸に上ります。念願通り乳母に合格したお福は、将軍家の嫡男に生まれながらも母親に冷遇された竹千代を、幾多の困難を乗り越え、三代将軍家光にします。自らも老中と対等の地位を得るまでに出世したお福は、幕府と朝廷の確執がつのると、幕府の代表として殿上に伺侯し、春日局の名を授与されます。大任を果たした春日局は、一線を退くつもりで、夫を迎えに美濃へ行きますが、二十五年ぶりに再会した夫はかつて腰元勤めをしていた女と子まで為しており、春日局は再び城勤めで生涯を終えることを決意するのでした。

お福(春日局)を六世中村歌右衛門、稲葉正成を二世中村鴈治郎が演じました。この作品で、北條秀司は、新作歌舞伎の優れた、特に娯楽性に富んだ脚本に贈られる、第3回大谷竹次郎賞を受賞します。

これらの北條スクラップブックについて、今回のプロジェクトのご支援でアーカイバル容器(保存箱)を制作し、今後もより良い状態で永く保存し、活用することができるように保存環境を整えてまいります。

ぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします。

リターン

3,000円+システム利用料

A|【税控除対象】お気持ち応援コース(3千円)

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2025年4月末に送信予定)

■寄付受領書・控除証明書(2025年1月末に発送予定)

- 申込数

- 80

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年4月

5,000円+システム利用料

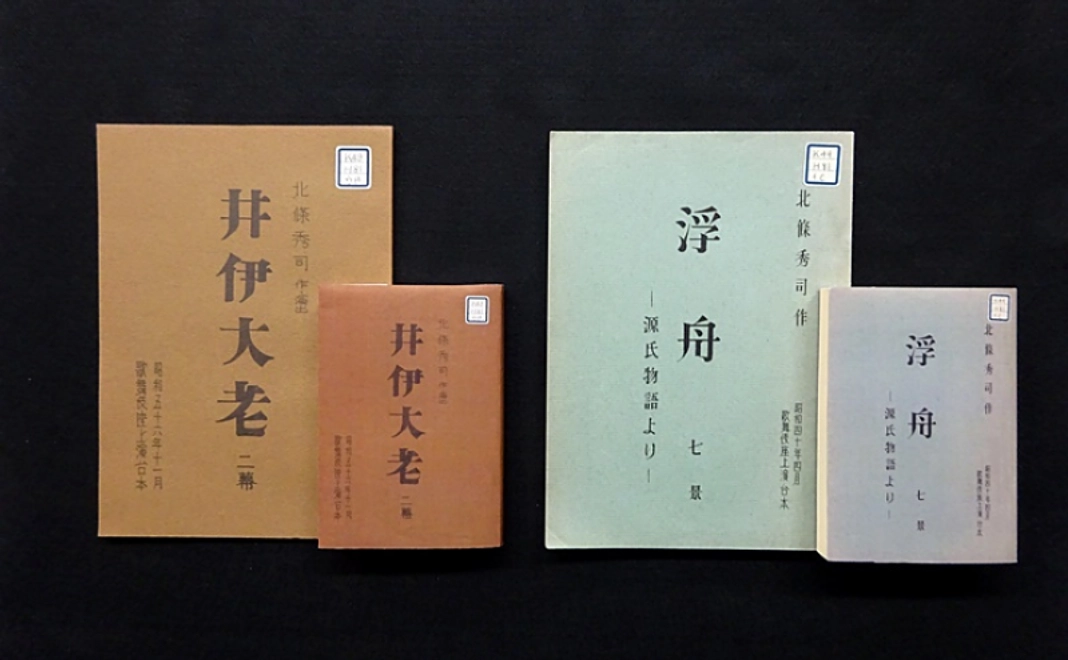

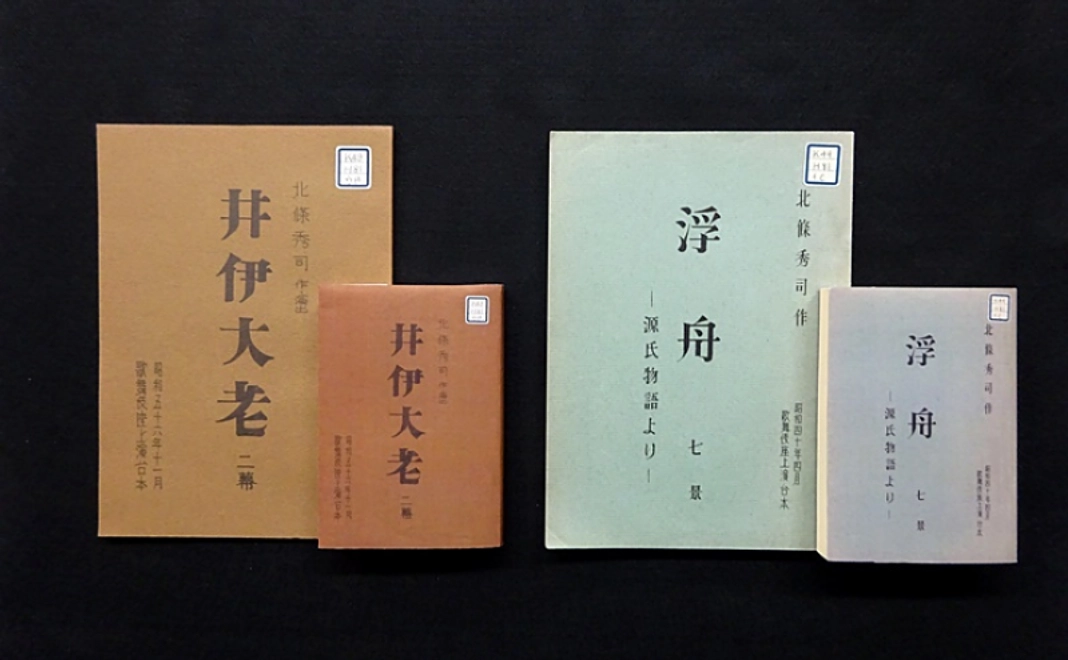

B|北條秀司作品台本デザインオリジナル文庫本カバー

北條秀司作品『井伊大老』『浮舟』の台本の表紙をデザインに使用したオリジナル文庫本カバー(非売品) をお届けいたします。

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2025年4月末に送信予定)

■北條秀司作品台本デザインオリジナル文庫本カバー

-----

※ 本コースへのご支援は税控除の対象となりませんのでご注意ください

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年4月

3,000円+システム利用料

A|【税控除対象】お気持ち応援コース(3千円)

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2025年4月末に送信予定)

■寄付受領書・控除証明書(2025年1月末に発送予定)

- 申込数

- 80

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年4月

5,000円+システム利用料

B|北條秀司作品台本デザインオリジナル文庫本カバー

北條秀司作品『井伊大老』『浮舟』の台本の表紙をデザインに使用したオリジナル文庫本カバー(非売品) をお届けいたします。

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2025年4月末に送信予定)

■北條秀司作品台本デザインオリジナル文庫本カバー

-----

※ 本コースへのご支援は税控除の対象となりませんのでご注意ください

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年4月

明日を担う伝承者の養成を共に支える│国立劇場養成所サポーター募集

- 総計

- 135人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,700,000円

- 寄付者

- 2,854人

- 残り

- 29日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 162人

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

- 現在

- 675,000円

- 支援者

- 121人

- 残り

- 16時間

えん罪のない世界へ!IPJサポーター

- 総計

- 79人

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

- 総計

- 4人

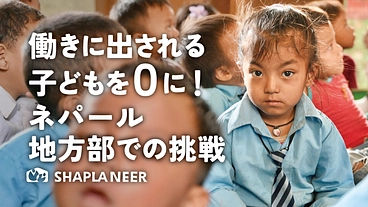

児童労働をゼロに!都市へ働きに出される子どもを地方部で防ぐ

- 現在

- 2,706,000円

- 支援者

- 203人

- 残り

- 2日