支援総額

目標金額 1,500,000円

- 支援者

- 129人

- 募集終了日

- 2023年2月11日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

#医療・福祉

- 総計

- 162人

坂本龍馬ゆかりの御神木、倒壊。京都・武信稲荷神社「希望の再建」へ

#地域文化

- 現在

- 6,480,000円

- 支援者

- 339人

- 残り

- 45日

宮崎神社|消えゆく田舎の神社を100年先へ、神様とのご縁をむすぶ

#地域文化

- 総計

- 23人

小さなお寺の大切なたからものを一緒に守り、伝えていただけませんか

#地域文化

- 総計

- 145人

あなたの寄付がウクライナの子どもたちの未来を広げます

#国際協力

- 総計

- 53人

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター

#災害

- 総計

- 275人

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

#地域文化

- 総計

- 4人

プロジェクト本文

終了報告を読む

目標金額達成のお礼と、ネクストゴールについて

100名近い皆さんのご協力・ご支援を受け、残り20日という予想を超える早さで目標金額を達成できました。本当にありがとうございました。

皆様からの想いを確実に算額復元へと結実させることを改めてここにお約束させて頂きます。

当初の目標金額1,500,000円の達成によって、次の目標金額に向かって進むことができることは新たなるモティベーション、大いなる推進力です。

次の目標、ネクストゴールの金額は、1,800,000円とさせて頂き、以下の活動内容に充当させて頂きたいと考えています。

ネクストゴールで行う活動内容

・和算・算額の認知、啓蒙活動、特に児童・生徒の算額づくりに対する具体的な支援活動

・次世代市民の和算・算額数学文化遺産復元に寄与すべき解説書内容の充実と追加仕様の付加

・上記の継続的な活動の基礎となる研究会組織の改組充実に関する取組み

これらの活動は、ネクストゴールの金額を達成できなった場合でも、自己資金を元に実施させて頂く予定ですが、皆様からの多くのご協力・ご支援を頂けますと幸いです。

2023/1/21 追記

▼自己紹介

ページをご覧くださりありがとうございます。

開口神社様には名称掲載の許諾を得ておりますことをお断りいたします。

堺の和算文化遺産を教材化して教育現場へ

私、平野年光は、1942年堺で生まれましたが、事情によりお隣の松原市で育ちました。大学卒業後は堺に帰って小学校教員となり、校長を経て、退職後は京都女子大学で算数・数学担当教授を務めました。そして今は、特定非営利活動法人和算問題教材化研究会の理事長を務めています。なお、本プロジェクトの主宰者でもあります。

その私が今、会員と共に没頭しているのは、堺に遺る和算文化遺産を発掘し、教材化し教育現場に届けることです。堺に和算文化が存在したことは、その記述が堺市史に若干遺るものの、現在もなお、ほとんどの市民は知りません。

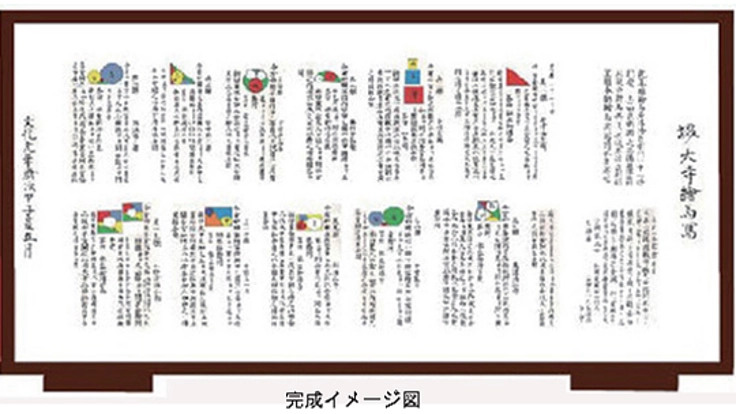

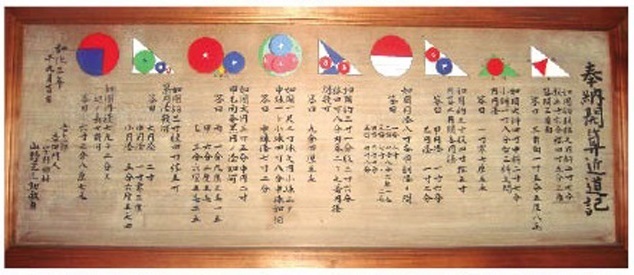

ところが、2016年10月、大和川以南最初の算額(和算文化の象徴としての数学絵馬)が、開口神社宮司の協力を得て、発掘することができたのです。文化元年(1804)に同社に奉納されていた数学絵馬の写しです。内容は先の堺大空襲で焼失したものと同じで、そこには、11問の数学問題とその解決方法が記述されていました。これを算額復元して広く市民に公開したい。解説書を完成させて教育現場に届けたい。この二つの夢の実現を目指して、会員と共に没頭している昨今です。

〔第18回全国和算研究会 (秋田)大会〕

開口神社焼失算額復元事業事務局長 木村 義博

開口神社焼失算額の復元への昂揚の中、会誌『和文化数学』の編集、印刷に関わり出したのが、この度復元事業事務局長に就任しました私、木村義博です。

私の和算、算額に関する知識は、かなり俄か仕込みですが、この不思議な世界に、言うに言われぬ魅力を感じています。そして、会の皆様の熱気や、関連本を読破して得た知識から、部外者の立場を捨て、共同推進者の立場へと次第にのめり込む自分を発見したのでした。私もこの事業に参画してみたい、との思いは募り、このプロジェクトを推進してゆきます。

なお、下記2冊の会誌は、私の元で最終編集し製本化したものです。

〔会誌 『和文化数学』第5号〕 〔会誌 『和文化数学』第6号〕

会誌は、研究会全体の活動を集約し、より広く賛同者を集める上で、きわめて有効です。のみならず、現代の活動状況を次世代の皆様に伝える上でも、重要な役割を果たしていけそうです。

この度の復元算額事業に際しても、多くの会員の意見を集約していく上で、重要な役割を果たしてもいます。

〔塵劫記〕吉田光由著 寛永4年(1627)刊行

(京・嵯峨野)

和算とは?

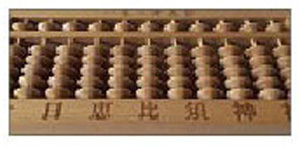

江戸時代に日本で育った数学のことを和算といいます。中国から輸入された数学書とソロバンという計算道具をもとにして発展した数学です。そのため、円周率や積分の計算等の解析分野にまで発展しました。また、数学の絵馬である算額の流行から、視覚分野の幾何学も発展しました。

〔新刊算法起〕 田原嘉明著 承応元年(1652)刊行

(堺・大小路口)

算 額

日本独特の数学文化としては、算額があります。江戸期、『計算書』や『塵劫記』に始まり、多くの和算書が出版されました。しかし、出版物の刊行には財力が必要です。財力のない人はどうしたでしょう。一枚の板に自身が挑戦した問題と解答と解答方法を記して、人のたくさん集まるところに掲げました。

江戸期の人の集まる所、つまりは神社やお寺です。絵馬堂という場所に、板を額縁で飾って数学の絵馬として掲げたのです。これが算額です。今日的にいえば、学会発表もないころ、これも発表の一つの方法だったのです。

〔茨木市 井於神社奉納算額〕

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

世話に誇れる和算・算額を市民共有の文化遺産に

まずは、理事長・平野の文書で要約します。

堺における数学文化が日本の数学文化発展に重要な役割を果たしてきたことは、ここ数年の研究により随分明らかになってきました。ただ、その記述は堺市史に若干遺るものの、ほとんどの市民はその事実を知りません。

堺に数学文化を齎した最大の要因は、中世からの商都としての隆盛です。算額文化は、そんな数学文化の土壌の上に成立するものですが、長い間堺に算額が存在した事実を掴めなかったのです。

しかし、2016年10月、大和川以南最初の算額を、開口神社宮司の協力を得て我々は発掘しました。堺に算額は存在したのです。その算額は文化元年(1804)に奉納された1面で、1945年の堺大空襲によって焼失したものでした。その算額を復元して、広く市民に公開したい。解説書を完成して教育現場に届けたい。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

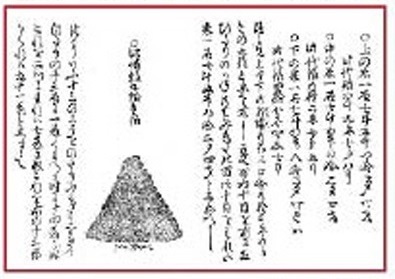

皆さんは、日本独特の和算という数学が長い歴史を持って継承されてきたことをご存じでしょうか。また、和算の発表の場としての神社仏閣に奉納された算額という一種の絵馬様のものをご欄になったことがあるでしょうか。

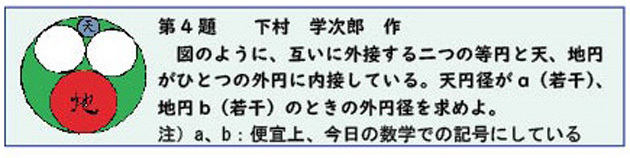

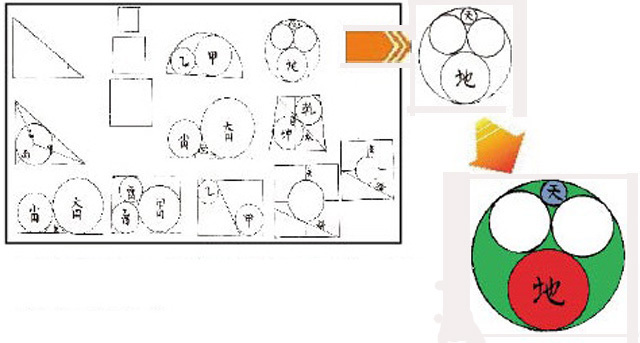

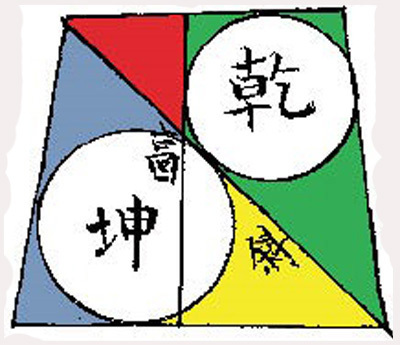

例えば、その算額の中に次のような問題があります。

彩色された図形付きの問題は、一見算数の初歩問題のようで、解答も簡単なように思えます。

算額上の問題の特徴は、設問と解法のヒントをあるのですが、解答はどこを探しても見つけられない。それが大きな特徴で、ここから設問に連鎖が続いてゆきます。さて、この問題はどうだろうか。果敢に挑んでいただきたいとは思いますが、イメージよりは難しいのではないでしょうか。

今回復元しようとしている算額には11問あり、その解法には幾人かの人の数カ月の時間が必要でした。本当にありがとうございました。

そもそも復元しようとしている算額は1945年の堺大空襲で焼失してしまったものと思われますが、その存在が文書で発見されたのは2016年のことでした。それまでは、大阪と堺・泉州を隔てる大和川以南で算額は存在しないと長く言われていたのでした。

2016年の資料発掘を契機として、近隣でも幾つか発見されています。そのトップバッターとしての開口神社の算額を堺・泉州の人たちに開示し、算額ひいては和算文化の魅力を広く、深く伝えたい。特に子どもたちには今学校で教わっている算数・数学と違う考え方があることを伝えたいと思います。

単発的な試みで終わらせないためにも、今回クラウドファンディングに挑戦します。どうか幅広く、心強い応援・支援を宜しくお願い致します。

▼プロジェクトの内容

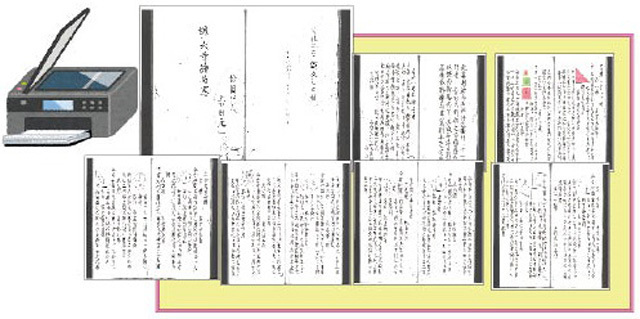

図版付き原典をデータ化

開口神社から入手した『堺大寺繪馬冩』は、上の画像のようにA4版7枚の原典をコピーしたもので。白黒で図版の部分も着色はされていないものでした。11問ある問題は1枚の紙に収まっているものもあれば、2枚にまたがっているものもあります。この紙面をデータ化して、問題ごとの図版とテキストをセットすることにします。

まずは下のように、彩色するために図版を用意しました。

11問の図にカスレ等の線の補正をしながら、色付けをしてゆきます。

テキスト部分は問題ごとに切り分けるようにして用意、それを原典の配置を拠り所にして配置してゆきます。

データ上テキストと図版をレイアウトしたものが下記のようになります。

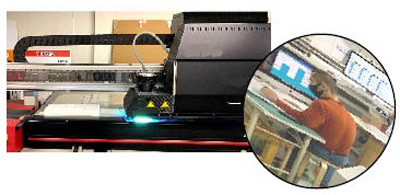

和算算額データを板木にレーザ―出力

上のデータを最終仕上がりのサイズ(およそ畳一帖(180cm×90cm)以上)を指定しした上で板木にレーザー出力します。下がその一部分です。

〔作業機とその作業風景〕

〔板木にレーザー出力〕

▼プロジェクトの展望・ビジョン

開口神社の算額1面復元への動きは、堺に潜在する第2、第3の算額を発掘する上で、大きな刺激となりました。復元予定の算額とは別に、その後続々と発掘が続き、開口神社の隣の住吉神社頓宮でも確認されました。また、焼失した開口神社の絵馬堂は京都・北野天満宮に匹敵する大きさで、商売繁盛祈願や漁師の安全祈願の為に奉納され、泉州文化の中心的展示ゾーンとしての役割を果たしてきたと考えられます。

焼失した1面の算額の復元は、絵馬堂復元にもつながりかねない重要な第1歩となります。併せて、商都堺が育んできた数学文化の全貌を明らかにする出発点ともなります。

主催研究会の最終目的は、和算問題の小・中・高校生への教材化ですから、復元した算額を児童・生徒に教材化して提示し、問題解決を通じて郷土の誇る新たな文化遺産認識に迫ることも大きな目的の一つであります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ここでは皆さんの理解を更に深め、このプロジェクトの意義を認めてもらうため以下の項目について踏み込んで説明を付け加えたいと考えます。

◆和算の歴史と魅力

◆今、認知される算額のコミニュケーション力

◆開口(あぐち)神社について

◆堺の歴史パワー

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

和算の歴史と魅力

現在の数学は明治以後、ヨーロッパから移入されたものですが、江戸時代にももちろん、数学があり、それは和算と呼ばれ、日本で独自に発達しました。

歴史的に日本の数学は3回外国からの影響を受けています。

1回目は奈良時代少し前で中国から。

2回目は江戸時代以前に中国。

そして3回目が明治維新の少し前で、ヨーロッパからの移入でした。

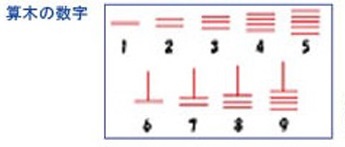

1回目は計算器具の算木と掛け算のための九九の渡来でした。

九九は非常に歓迎され、広く普及します。

2回目の渡来は計算器具としてのそろばんと、そろばんによる割り算に用いられる「割り算九九」に特徴がありました。

江戸時代の直前のころには、京都や大阪などでは「そろばん塾」のようなものが生れました。計算の必要性が強まったためです。数学書も刊行され、内容は西洋の代数と遜色ないものになってゆきます。

このような状況で和算人口も増加し、趣味として学習する人たちが出てきます。これに拍車をかけたのが算額の流行でした。算額・数学の絵馬は、自分が優れた問題を考案したときや、難解な問題の解答を得たときなど、それを神仏に感謝する意味で神社や仏閣にその問題や解答を描いた絵馬を掲げたのがその始まりでした。

今、認知される算額のコミニュケーション能力

算額はヨーロッパはもとより、中国や韓国にもない日本独自の文化と言っていいものです。

そこに掲げられる和算の問題には、解法のヒントはあるが解答は載っていない。それは江戸時代の和算家吉田光由を起源とする遺題継承(いだいけいしょう)といわれる和算の興味ある知の継承です。彼の著書で答えのない問題を提示し「実力ありと思うものは、これを解いてみよ」との記載があったのが最初でした。遺題を解こうとする学者が研究してその答えを自分の著書に載せます。その後は自分も新たな問題を作成し、自身の著書に掲載して後世に受け継がれていきます。

この和算の伝統は算額にも受け継がれます。ということは、算額を媒介にして多くの和算家や和算愛好家がコミニュケーションを繰り広げることになります。現在で言えば、算額というサイトでのやり取りに擬えることができるかもしれません。

「和算問題教材化研究会」は研究会の目的として、和文化としての数学を子どもたちに届け、進んで和算の教材化を推進、教育の場で和算の活用を展開してゆくことです。その活動の中で算額の有用性は言うまでもないこと。算額という具体的な和算の文化遺産を子どもたちの前に提示することは、いわば1000の言葉に勝るとも言えましょう。そのことは、全国で試みられている「算額を作ろう」運動の子どもたちの生き生きとした姿の報告に裏付けられています。

算額の復元は研究会会員とともに、堺・泉州市民も大きな感動に包まれることでしょう。

開口(あぐち)神社について

算額の資料が保管されていた開口神社について一言。いずれも、堺市博物館発行(平成28年9月)「大寺さんー信仰のかたちをたどるー」によります。

堺区の開口神社は、堺南区の鎮守として知られ、かつてあった神宮寺の念仏寺にちなむ「大寺さん」という愛称で市民に親しまれています。行基が創建したとされる念仏寺は、近世までは、神仏習合の考え方のもとで、神社と一体化した存在でした。神社には人々の深い信仰を背景として、多くの古文書や美術工芸品が今に伝えられています。

開口神社は堺の近代化ともかかわりが深く明治16年から同25年かけては、堺市役所が置かれていました。

また、堺に生れた与謝野晶子は

少女たち開口の神の樟の木の若枝さすごとのびていけかし

という歌を詠んでいます。

堺市史史料写真編 開口神社全景(堺市立中央図書館蔵)

堺の歴史パワー

令和元年に大阪初の世界遺産となった世界最大の墳墓である仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群。由緒ある多くの寺社、北旅籠町周辺の古い町並みや、千利休により大成された茶の湯の文化、刃物・線香・自転車などの伝統産業といった豊かな歴史文化に恵まれた堺を改めて焦点を当ててみます。

〔南宗寺は堺の町衆文化に寄与した寺院〕

“物のはじまりゃ なんでも堺 三味も小唄もみな堺

ホンニソヤソヤ ヨイ堺 ハアソヤソヤ ソヤ堺”

(新堺音頭)貿易都市・商業都市として栄えた堺は、日本第一の文化・先進都市を誇り、

なんでも堺がはじまりだというのが堺の人たちの自慢でした

◎堺の歴史を彩る人、ものがたり

千利休屋敷跡(阪堺線「宿院駅」下車)

・千 利休

北向道陳、武野紹鴎に師事し、茶の湯をもって信長に接近、その死後は秀吉の茶頭として仕えます。その顛末は余りにも有名。

現在の茶道千家の始祖で、茶聖と称せられます。

南海本線七道駅前の河口慧海顕彰立像

・河口 慧海

33歳の時に真の仏教を求めて、ヒマラヤ山脈を越え、当時鎖国中のチベット入りを果たし、膨大なチベット語経典や民族資料を収集した。再度チベット入りをした後、在家仏教僧として仏教の普及に生涯をささげます。

その体験をもとにした「チベット旅行記」は評価が高い。

開口神社境内(昭和28年5月)建立された歌碑

・与謝野 晶子

堺の和菓子商の家に、明治11年に生まれた与謝野晶子(鳳志よう)は多彩な活動で文学面だけなく、教育・言論界など多方面から高く評価されています。

明治34年に出した第一歌集『みだれ髪』は当時の多くの青年たちの心を捉え「明星派」は当時の文学世界に大きな影響を与えることになりました。

その後、短歌創作、評論活動、教育活動と並んで「源氏物語」などの古典研究の活動も大きな功績です。

1942年、63歳で脳出血で亡くなりました。

。

- プロジェクト実行責任者:

- 木村義博

- プロジェクト実施完了日:

- 2023年5月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

算額の復元事業と資料を作成しての展示公開、そしてリターンの購入・作成などの準備、その発送業務 資金は算額の作成(復元)、そこに記載されている11の問題に対する解法、解答を掲載して説明書作成、そして通信費・広報費が中心になります

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 主催団体の自己資金を充当することになる

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

1952年 青森県生まれ 高校卒業と同時に、北海道大学に その後、東京、大阪へ。現在は大阪在住 大阪で出版・印刷会社に30数年勤務 現在は、堺市でフジ456j舎を運営

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

算額写真で感謝

完成した算額とスナップ写真で支援を感謝します。

- 申込数

- 51

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

12,000円+システム利用料

説明書で和算に親しむ

算額に掲載した11問の問題に関して専門家のわかりやすい解説と解答を載せた説明書。

- 申込数

- 53

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

5,000円+システム利用料

算額写真で感謝

完成した算額とスナップ写真で支援を感謝します。

- 申込数

- 51

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

12,000円+システム利用料

説明書で和算に親しむ

算額に掲載した11問の問題に関して専門家のわかりやすい解説と解答を載せた説明書。

- 申込数

- 53

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

プロフィール

1952年 青森県生まれ 高校卒業と同時に、北海道大学に その後、東京、大阪へ。現在は大阪在住 大阪で出版・印刷会社に30数年勤務 現在は、堺市でフジ456j舎を運営