支援総額

目標金額 1,300,000円

- 支援者

- 193人

- 募集終了日

- 2023年5月13日

環境省等に「提言」を行いました

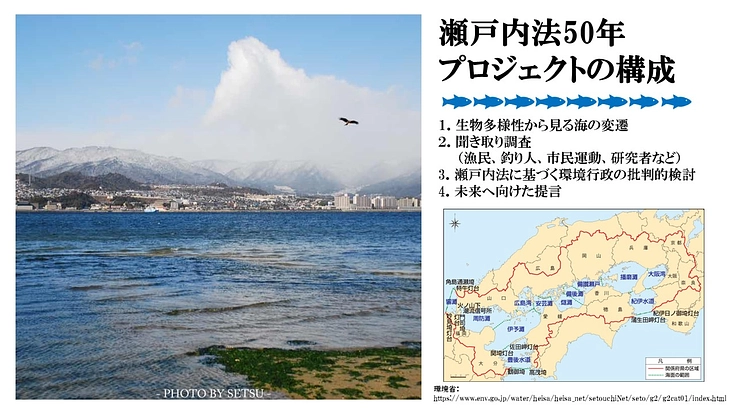

瀬戸内法50年プロジェクトでは、瀬戸内法施行から50年の瀬戸内海の現状と課題を明らかにするため、漁業関係者への聞き取り調査や自治体へのアンケート調査を行いました。それらは報告書にまとめ、公開シンポジウムで紹介し、漁協・自治体にもフィードバックしてしてきました。そういったところでの議論を通して、このたび、「未来への提言」を関係省庁に提出しました。

2023年12月12日(火)、湯浅・阿部共同代表、末田副代表、事務局2名、関東在住の会員数名が環境省・農林水産省・国土交通省の担当者に面会し、要請書と「未来への提言」を手渡し、今後の政策にいかしてほしいことを切に要望しました。その後、記者会見を行いました。

********************************************

2023年12月

「未来への提言」

環瀬戸内海会議

瀬戸内法50年プロジェクト

2022年11月にスタートした瀬戸内法50年プロジェクトは、ほぼ1年にわたり行動し、2023年10日1日、2つの報告書を刊行した。

・「瀬戸内海の水産・海洋生物と環境の変化に関する調査報告書」(以下、「報告書①」)

・「自治体アンケート調査報告書」(以下、「報告書②」)

これらの成果を基礎に、報告書に対する見解や反応、報告書から見えてきたことを踏まえて、状況を打開していくために何が求められているかを考察し、「未来への提言」を作成した。これを社会に向けて発信していきたい。

(1)調査から見えてきたこと

なすべきことを考える前提として、調査から見えてきたことを改めて整理すると以下のようになる。

1)漁業、生態系の変遷

1.半世紀にわたる漁業の変遷は、大きく3期にわかれるが、最近10年の変化の劇的さが際立っている。漁獲量は1960年代後半からの富栄養化に伴い急増し、1985年にピークに達する。その後、減少傾向に入るが、2010年頃からのイカナゴ、タチウオ、カレイを初めとした多くの魚種の急激な減少が目立つ。これは瀬戸内海の環境が大きな変化をしつつある可能性を示唆しており、今、海の生態系や生物多様性に関して何が起きているのかを注視していく必要がある。

2.「海に力がない」「魚がいない」という言葉が各地で共通に聞かれた。具体的には、栄養塩の不足、動植物プランクトンが少ない、クラゲの大量発生などに伴う食物連鎖構造の変化などがあげられる。

3.漁業に深刻な影響をもたらしているクラゲの大量発生は、垂直護岸が増えたことで、シケが来てもクラゲが死ななくなったことや卵を産みやすくなるなど、及び水温の上昇などが重なって起きている可能性が高い。

4.各地でカワウが増え、稚魚を捕食するなどの食害が出ている。垂直護岸の増加で魚を捕まえやすくなったことが一因と言われる。

5.有機物汚染以外のリスク要因として、農薬、合成洗剤、放射性物質などの人工合成物質による環境への悪影響が重層的に作用している。カニ、エビなどの甲殻類は農薬(ネオニコチノイド系など)に特に弱いとされる。

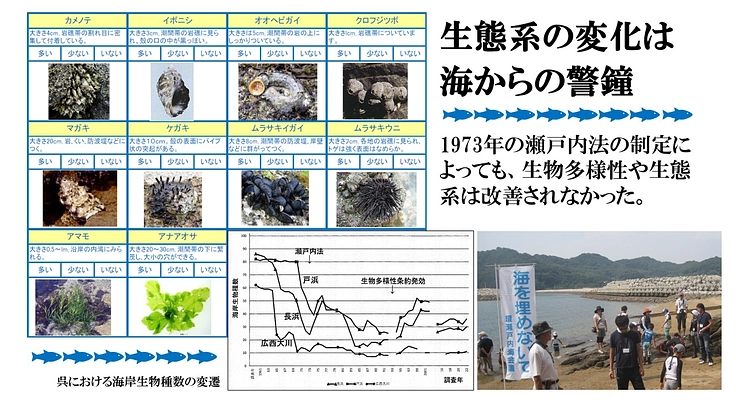

6.長期にわたる生物相をモニタリングしてきた呉の海岸生物調査から生物種数は1960年代からの10数年で一気に減少し、そこへの回復は見込めない。スナメリクジラは周防灘を中心に一定の生息が保持されてきたが、生息域が広島湾、大阪湾、備後灘などにやや拡大している。カブトガニは周防灘の海岸線を中心に生息が保持され、東限は竹原市周辺とみられてきたが、日生、松永湾でも生息の可能性がある。

2)人工構造物の漁業や生態系への影響

1.この50年間、漁業者は日々、苦悩し、漁業の将来に展望や期待を見いだせないまま、先の見えない困難と闘いながら苦悩し、悲鳴をあげている。一方で、漁業者には、少しでも良くなるためなら何でもするという意欲があることも確認できる。

2.苦悩の要因は、埋立て・垂直護岸・河川工事・ダムなどの人工構造物による「海の環境の変化」、一次産業軽視の政策の中で漁業で生計を立てることの社会経済的困難性、後継者不足など多岐にわたる。

3.ダム、河川改修、垂直護岸、河口堰、埋立て、人工島といった一連の人工構造物が、物質循環を断絶させていることの弊害が多様な形態で起きている。これは1960年代から半世紀以上にわたり瀬戸内海全域で共通に行われてきたことであり、その結果が、長年のつけとして表面化していることが、多くの漁民の証言からわかる。人工構造物による弊害を少しでも小さくすることが大きな課題である。

4.多くの漁業者が、ダムや堰堤により砂が陸から海に運ばれてこないことで、海底が泥っぽくなり、底物が軒並み減っているとする。同時に獰猛で、タコ、イカ、エビなどなんでも食べてしまうハモが増えている。またダムや河口堰により栄養塩の海への流入量が減少してしまった。陸から砂と栄養塩が来るようにする必要がある。この背景には、ダムの水が工業用、農業用、飲料水用にとられ、川に流れないことが関わっているとみられる。

3)自治体アンケートから

報告書②で判明した瀬戸内海の全ての自治体の水産部局が灘別漁獲統計を有していない事実は衝撃である。これは、担当する海域全体の水産生物や水産業の実情をトータルに把握し、問題点を見出そうとする姿勢がない可能性を示唆している。

また、今後も海水温の上昇が避けられないと考えられる中、その影響を緩和する適応策を実施している水産部局が少ないことも、将来に不安を感じさせる。

(2)未来に向けてなすべきこと

1)物質循環を断絶させる人工構造物は必要最小限にし、陸・川・海の境界をできるだけ物質循環を断絶させない構造にしていく。

1.垂直護岸を砂浜に戻すー「磯浜復元」により、潮汐に伴う海水の出入りにより自然の力で砂浜や磯場を復元する。

2.埋立て地・人工島を元に戻したり緩傾斜護岸にすることは困難かもしれないが、垂直護岸に対して多様なエコシステム化技術を利用する。

3.河口堰は開放するか、壊す(芦田川)。河口堰は川と海の境界を閉じてしまうので、砂、栄養が海に流れなくなった。

4.河川では常に水が流れ、砂、栄養が海に移動することに配慮して、ダムを運用する。

5.河川に何重にもある堰堤のありようを見直す。

6.上記3~5を含め各河川ごとに作られている河川整備計画の全体を物質循環の促進や生物多様性保持の観点から見直す。

7.一方で、残された場(砂浜、干潟、岩礁海岸など)は残し、環境の悪化が認められる場合には、生物多様性保全の観点から良好な環境が保てるよう、積極的に保全や再生に取り組む。

8.とりわけ新たな埋立ては小規模でも禁止する。

2)有機物汚染以外の汚染リスク要因の規制強化と除去

1.農薬の使用基準を厳しくし、トータルな使用料を削減する。

2.合成洗剤の使用量を削減する。

3.3号機が再稼働している伊方原発からのトリチウム等の放射性物質の放出中止を求める。

4.水温上昇による水産生物への影響が俎上に上っている今、常時、放熱する発電所を中心とした温排水の環境への影響を重視する。

5.ステンレス製の釣り具を禁止し腐食性の金具にするなど、漁具、養殖資材や釣り具などは可能な限り自然に負荷を与えない方法に切り替えていく。

3)「生物多様性国家戦略」及び「生物多様性地域戦略」の思想を環境施策に盛り込む

1.環境基本計画の策定や施策に当っては「生物多様性国家戦略」及び「生物多様性地域戦略」推進との関係性を念頭に置き、環境省や各県の環境基本計画にそれらの行動目標を盛り込む。例えば、以下を盛り込む。

①行動目標1-1「陸域及び海域の30%以上を保護地域及びOECMにより保全する」(30by30)

②行動目標1-2「劣化した生態系の30%以上の再生を進め、生態系ネットワーク形成に資する施策を実施する」。

②は人工構造物の弊害を減らす努力そのものであり、磯浜復元や緩傾斜護岸、多様なエコシステム技術の適用などは、それを具体的に実践することになる。

2.上記1.①は、沖合域を海洋保護区にすることで収めてしまうのでなく、市民の暮らしにもっとも身近な沿岸域を対象の中心に据えるべきである。

2020年までに「海の10%を保護区にする」とした愛知目標に沿って、水産資源開発区域指定海域と共同漁業権区域が海洋保護区として指定されたとされる。既に保護区に指定された海域は、2016年に環境省が抽出した270の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の約68%に相当しているとされているが、環境省は、それらのすべてを地図で明確に示すよう要請する。

3.瀬戸内海にある57の「生物多様性の観点から重要度の高い海域」でも同様の構図とみられるが、「重要度の高い海域」で保護区になっていない海域をまず保護区にして、少なくとも人工構造物を設置しないモラトリアムを行う。

例えば、「長島・祝島周辺」(海域番号13708)の中で埋立てや使用済み核燃料の持ち込みに必要な港湾施設の建設などはせず、原発や使用済み核燃料「中間」貯蔵施設などの建設計画を中止するよう要請する。

「大阪湾」(海域番号13405)は半世紀を超えて貧酸素化が慢性化しており、複数の魚種の産卵域を保持するために貧酸素水塊を無くす方策を打ち出すべきである。環境省が音頭をとり大阪湾に関する湾灘協議会を設置して検討すべきである。流入負荷の削減、神戸空港を初めとした多くの埋立て等による閉鎖性の強化などへの対応という大きな課題がある。

(3)国、地方自治体への要望

[環境省]

1.瀬戸内海環境保全基本計画に、第6次生物多様性国家戦略の行動目標1-1「陸と海の30%以上を保護区にする」(30by30)、行動目標1-2「劣化した生態系の30%以上の再生を進め、生態系ネットワーク形成に資する施策を実施する」を盛り込む。

2.それとは別に愛知目標の2020年までに「海の10%を保護区にする」に沿った瀬戸内海の海洋保護区をすべて地図で公開すること。

3.行動目標1-1を推進するため、環境省が2016年に抽出した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の中で瀬戸内海にある57海域で、まだ海洋保護区とされていない海域を「30by30」の対象とする方向で検討する。

4.人工構造物による海への影響に関し見解をまとめるべきである。その際、漁業者の聞き取りをした報告書①を活かすよう要請する。

5.瀬戸内法の第13条(埋立て等についての特別の配慮)を「すべての埋立てを禁止する」に改正する。

6.瀬戸内法に規定されている湾灘協議会を意義のあるものとするために、関係府県と協議すること。例えば大阪湾に関しては、大阪府、兵庫県が合同で組織化する必要があり、それを具体化するためには環境省も関わるべきである。

7.海洋に流出するプラスチックごみの削減のため、使用量の大幅削減目標を定め、使い捨て製品での使用禁止を含む法的拘束力のある施策を検討、実施すること。特に洗い流しのスクラブ製品に含むマイクロビーズは禁止すること。

8.3号機が再稼働している伊方原発からのトリチウム等の放射性物質の放出中止を求める。

[農林水産省]

1.海域ごとの水産施策を考えるにあたって不可欠な資料として灘別漁獲統計を復活すること。

2.食料自給率の低下が喫禁の課題となっているにもかかわらず、沿岸漁業の近未来は見えず、むしろいつまで続けられるのかという不安が渦巻いている。これを打開するために報告書①を素材として、漁業者の直面している課題とこれからにつき、議論を起こすこと。

3.漁業従事者の減少に対する対策につき、経済的な自立のための支援を含め包括的に見直すこと。

4.プラスチックごみの回収と回収にかかわった漁民への報酬が確保されるようなシステムをつくること。

[国土交通省]

1. 報告書①や漁業者から直接、意見を聞くなどして、ダム・河川工事・垂直護岸・海面埋立て・人工島など人工構造物により、「陸から海へ栄養塩や砂が流入しない」、「海底が泥っぽくなり、底ものが採れない」など水産業へ多くのマイナス要因となっていることが分かったことを確認すること。特にダムの水は工業、農業、飲料水にとられ、川には流れないことも重要である。こうした観点から各河川の河川整備計画など国土交通省の施策の在り方を物質循環の促進や生物多様性保持の観点から見直すこと。

2.芦田川河口堰を開放すること。

3.自然の水の流れを重視し、ダムの水を定期的に海に流すこと。

[厚生労働省]

1.農薬の使用基準を厳しくし、トータルな使用料を削減する。

2.合成洗剤の使用量を削減する。

[自治体]

[環境部局]

1.瀬戸内海の保全再生は湾灘ごとの実情に応じて取り組むとした瀬戸内法2015年改正の方針を守り、各府県の環境保全計画が湾灘ごとの計画となるよう見直すこと。また、湾灘協議会も湾灘ごとに設置すること。一つの海域に複数の府県が関わる場合は、環境省とも協議しつつ複数府県で湾灘協議会を組織化すること。

2.栄養塩管理計画の検討、策定にあたっては、市民団体代表を含む広範なメンバーで構成されるよう湾灘協議会を改組して、その意見を踏まえること。

3.2021年瀬戸内法改正で、「水際等で藻場等が再生・創出された区域等」も指定可能になった自然海浜保全地区に、新たに指定できる区域の有無を調査し、必要な指定を行うこと。

4.各府県の環境保全計画に2023年国家戦略に対応して改訂される生物多様性地域戦略には、国家戦略の行動目標1-1「陸と海の30%以上を保護区にする」(30by30)、行動目標1-2「劣化した生態系の30%以上の再生を進め、生態系ネットワーク形成に資する施策を実施する」が盛り込むこと。

5.行動目標1-1を推進するため、環境省が2016年に抽出した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」で瀬戸内海にある57海域を「30by30」の対象とする方向で検討すること。

6.関係府県として人工構造物による海への影響に関し見解をまとめるべきである。その際、漁業者の聞き取りをした報告書①を活かしてほしい。

[水産部局]

1.海域ごとの水産業の実態を分析するために、水産庁とも協議しながら灘別漁獲統計を復活させること。

2.食料自給率の低下が喫禁の課題となっているにもかかわらず、瀬戸内海漁業の近未来は見えず、むしろいつまで続けられるのかという不安が渦巻いている。これを打開するために報告書①を素材として、漁業者の直面している課題とこれからにつき、議論を起こすこと。

3.漁業従事者の減少に対する対策につき、経済的な自立のための支援を含め包括的に見直すこと。

4.海水温の上昇に対する適応策を検討、実施すること。

(4)市民としての取組み

1.行政による湾・灘協議会が形式的な域にとどまっている現状においては、市民としての継続的な取り組みが重要である。瀬戸内法50年プロジェクトでできた漁協や市民とのつながりを活かしつつ、海域ごとの特性に応じたあり方の検討をめざして、漁民、釣り人など幅広く参加を呼びかけた意見交換会の開催などを播磨灘、燧灘、豊後水道、周防灘など具体化できそうなところから始める。

2.プラスチックごみの回収から対処にいたるプロセス全体の問題点を明らかにし、より良い方法を見出す方法を検討するために、先駆的な行動を進めている漁協とも連携した取り組みをモデル的に始める。

3.長期にわたる生物多様性モニターの唯一の例である呉の海岸生物調査を継続する。スナメリクジラ、カブトガニのモニターを推進する。

4.本プロジェクトの報告書を社会に発信し、生物多様性と生物生産性の確保を目指して社会全体の課題となるよう市民としての活動を継続する。そのために政府(環境省、農林水産省、国土交通省)、自治体(環境、水産部局)への働きかけを進める。また政府や自治体の動きを活性化させるため、院内集会などを通じて国会議員、政党にプロジェクトの報告書や提言を提示し、共に行動しようと呼びかけていく。

リターン

3,000円+システム利用料

3000円コース

「瀬戸内海の水産・海洋生物と環境の変化に関する調査」報告書pdf版をお送りします。ご不要の場合はお知らせください。

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年12月

5,000円+システム利用料

5000円コース

「瀬戸内海の水産・海洋生物と環境の変化に関する調査」の報告書CD版をお送りします。ご不要の場合はお知らせください。

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年12月

3,000円+システム利用料

3000円コース

「瀬戸内海の水産・海洋生物と環境の変化に関する調査」報告書pdf版をお送りします。ご不要の場合はお知らせください。

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年12月

5,000円+システム利用料

5000円コース

「瀬戸内海の水産・海洋生物と環境の変化に関する調査」の報告書CD版をお送りします。ご不要の場合はお知らせください。

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年12月

『石巻地区こども将棋大会サポーター』~灯をずっと、ともし続けたい~

- 総計

- 6人

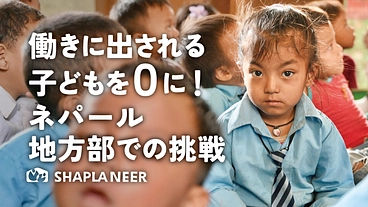

児童労働をゼロに!都市へ働きに出される子どもを地方部で防ぐ

- 現在

- 2,942,000円

- 支援者

- 217人

- 残り

- 1日

消滅寸前・住民3人の秘境|心と身体を整える「雲隠れの里」に再生へ

- 現在

- 7,858,000円

- 支援者

- 236人

- 残り

- 18日

ゆきねこサポーター募集中|保護猫シェルター幸せの家へご支援を

- 総計

- 111人

あわねこサポーター ~保護猫園児の医療費のご支援を~

- 総計

- 94人

JWCサポーター大募集中!傷付いた野生動物を救いたい

- 総計

- 253人

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

#観光

- 現在

- 5,858,000円

- 支援者

- 367人

- 残り

- 35日