支援総額

目標金額 1,300,000円

- 支援者

- 151人

- 募集終了日

- 2024年9月1日

文化の地層を語り継ぐ

こんにちは。

葦の芸術原野祭実行委員の川村喜一です。

わたしは2017年に東京から知床半島斜里町に移住し、

写真家・美術家と名乗って、妻の芽惟とアイヌ犬のウパシ3人(匹)で生活しています。

移住の理由を、当時の自分は、「自然と表現、生命と生活を学び直す」ためと書いています。

・モノや生き物がどのように生まれ、どこへゆくのかを、自分ごととしてとらえたかったから。

・景色の中にある、人々や動植物の暮らし、時間の流れや、その積み重なりを、深く知りたかったから。

・「美術」や「表現」が必ずしも必要ではない社会で、自分がそれを続けられるのか。地域の中で何ができるのかを実践したかったから。

そんな想いを持って知床に移住したと考えています。

けれど、その時には自分が狩猟者になり、アイヌ犬の子と野山を探検し、

あしげいのような芸術祭を起こす仲間と出会えるなんて、思ってもいませんでした。

自分ひとりの思惑を軽々と越える巨大な生態系と、人々の強烈な熱に呑み込まれてきました。

かけがえのない出会いがあり、分厚い手のひらから受け取ったものがあり、

応えていきたいものが芽生えています。

さまざまな実践の中で、「知床」という土地に具体的な手ざわりをもつことができるようになりました。

カメラを持つことだけが世界と繋がれる数少ない窓だと思っていた自分を変えてくれた

あたたかい人々と、その風土に感謝が尽きません。

今は、あしげいを通して

・人間の多様性を尊重し合えること

・共存共栄の場を共につくっていくこと

・地域の文化に耳をすませ、紡いでいくこと

言葉にすると拙くなりますが、その喜びと難しさを日々学んでいます。

知床での生活の中で出会った大切なもの。

その具体的な手ざわりの一つに、「土」があります。

土とは、風化した岩石と動植物の死骸が折り重なった地層であり、

新たな生命が芽生える土壌です。

何千年、何万年もの時間が堆積し、そのいちばん表面に今わたしたちが立って活動している。

土は、語られることも語られないことも拒まない、最も静かで純粋な土地の歴史だと感じます。

四季の移ろい、狩猟や森歩き、土に還っていく生き物の姿、

開拓期から続く農家さんの仕事などを見ていく中で、

わたしはそんな「土」への敬意と、シンプルで奥深い魅力に取り憑かれています。

アイヌの文化で知られる北海道ですが、

知床には、それ以前に「オホーツク文化」と呼ばれる文化が存在しました。

オホーツク文化とは、サハリン、北海道北東部、千島列島などのオホーツク海沿岸部に遺跡が残されている、漁撈や海獣狩猟を生業としたオホーツク人による5~12世紀頃の文化です。

その土地の粘土を捏ねて焼き、土器や土偶を作って暮らしていく。

極めて自然で、当たり前とも言える、とてもクリエイティブな営みだと感じます。

近年わたしが取り組んでいる「ネオ・オホーツク土器」づくりは、

研究や収集の対象ではない、今なお続く私たちの新しいオホーツク文化を象る土器として制作しているプロジェクトです。

今回、返礼品としてもご用意しているこの「ネオ・オホーツク土器」。

一時完売となりましたが、気合いを入れて10個増産いたします。

ぜひチェックしてくださいね。

土に関して、もう一つ。

「泥炭」と呼ばれる土があります。

泥炭(でいたん)とは、寒冷な湿地に生えている葦などの植物が、

完全に分解されずに堆積してできたもの。

それはまさに「斜里(サル・シャル」という地名の語源であるアイヌ語=「アシの生えているところ」に由来する土といえます。

泥炭には可燃性があり、北海道開拓期には乾燥させてストーブの燃料にしたり、

時には畑そのものが火災になってしまうこともあったといいます。

「畑が燃えることへの驚きと恐れ、消しても消しても、地の底から炎が立ち、主人と夢中で川からバケツで水を汲み、何十回いや何百回も汲み火を消しました。衣服も何も泥こん子です。やっと、火が完全に消えた頃、東の空が明るくなっていました。一晩中消化していた訳です。」

長屋シマ(語り継ぐ女の歴史第1巻より)

開拓者の苦楽に満ちた暮らしまでもが感じられるこの「泥炭」を、

今回のクラウドファンディングでは返礼品としてご用意しています!

この泥炭はお香のように燃やすことができ、スコッチウィスキーのような独特のピートの香りを楽しむことができます。

返礼品の泥炭は、もちろん斜里産。

まさに知床斜里という土地から生まれた香りです。

地域の文化継承と創出を目指す「葦の芸術原野祭」では、

今を生きる人々との水平的な繋がりのみならず、

大昔から続く、垂直的な文化の地層への想像力も大切にしています。

有志による地域芸術祭あしげいの継続のためには、みなさまのご支援が必要です。

メンバーによる心をこめたリターンをご用意しています。

応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。

あしげい継続の長期プロジェクトとして、これらを謡い直す朗読ワークショップを今年度からおこないます。ぜひ応援ください!

リターン

1,000円+システム利用料

あしげい応援コース

メンバーからの感謝のメッセージ

このクラウドファンディングに協力してくださった方に、感謝の気持ちを込めたメールをお送りいたします。

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

3,000円+システム利用料

あしげい応援コース2

・メンバーからの感謝のメッセージ

・ウェブサイトにお名前掲載

このクラウドファンディングに協力してくださった方に、感謝の気持ちを込めたメールをお送りいたします。

さらにあしげい2024ウェブサイトに協力者としてお名前を掲載させていただきます。(掲載を希望されない方はご連絡ください)

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

1,000円+システム利用料

あしげい応援コース

メンバーからの感謝のメッセージ

このクラウドファンディングに協力してくださった方に、感謝の気持ちを込めたメールをお送りいたします。

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

3,000円+システム利用料

あしげい応援コース2

・メンバーからの感謝のメッセージ

・ウェブサイトにお名前掲載

このクラウドファンディングに協力してくださった方に、感謝の気持ちを込めたメールをお送りいたします。

さらにあしげい2024ウェブサイトに協力者としてお名前を掲載させていただきます。(掲載を希望されない方はご連絡ください)

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

火事で全てを失ったけど、高校を卒業したい。学費の支援をお願いします

- 現在

- 234,000円

- 支援者

- 7人

- 残り

- 43日

【尿管閉塞】愛猫ノエルくんに治療費のご支援をお願い致します。

- 現在

- 166,000円

- 支援者

- 29人

- 残り

- 9日

【まあくんハウスマンスリーサポーター】保護した野犬・成犬に未来を

- 総計

- 71人

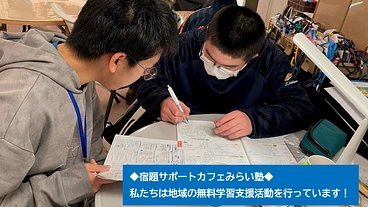

すべてのこどもたちに学習の機会を!こどもたちの未来へ夢と希望を!

- 総計

- 2人

一般譲渡ができない犬猫たちを救い続ける|アニパレサポーター募集

- 総計

- 174人

がん患者さんを家族まるごと支えるTOTONOUハウスサポーター募集

- 総計

- 13人

沖縄県の石垣島で、『子供を育てる子ども食堂』を運営したい

- 総計

- 1人