寄付総額

目標金額 300,000円

- 寄付者

- 48人

- 募集終了日

- 2018年8月31日

教科書プロジェクトインタビュー②平野伸吾さん

皆様、ページをご覧いただきありがとうございます!いつもは、プロジェクトを担当している太田が、プロジェクトやラオスの学校について書かせていただいていますが、もっといろんな方の目線から、プロジェクトについて語っていただきたいと思います!第二弾は、元日本ハビタット協会インターンの平野伸吾さんにお話しを伺いました。

・これまでのラオスとの関わり

私がラオスを訪れたのは、今から5年前の2013年。当時、大学生だった私は、日本ハビタット協会のインターンとしてラオスを訪れました。まだ学生の私にできることはとても少なかったのですが、プロジェクトの視察や現地の人との交流を経験し、とても大きな学びとなりました。この時の経験があったおかげで、今ではインドの農村地域を支援するNGOに現地職員として活動をしています。

・読み書きの面白さを子どもたちに

5年前の滞在時に、インターンの立場から、子どもたちに絵本を届けるプロジェクトを提案させていただきました。ラオスの農村部では、図書館もなければ本屋もないので、活字や絵に触れる機会はほとんどなかった印象でした。そのような機会がないということは、「読み書きをする」という習慣がつかず、「読み書きを習う・学ぶ必要性」も当たり前のように「ない」と考えてしまうのではないかと思いました。

そんな子どもたちに少しでも読み書きの面白みや必要性を感じてほしいと思い、絵本プロジェクトを提案しました。それが今、現地の先生たちとの話し合いなどにより、「教科書プロジェクト」として進化を遂げて、子どもたちの教育環境の改善に貢献しているのは本当に嬉しく思います。ぜひとも、今回のプロジェクトも実現させて、ラオスの子どもたちに教科書を届けてほしいと思います。

・教育で広がる可能性

日本で生まれた自分は、教育に対して恵まれていると感じます。それは、途上国支援をしていくと本当によくわかります。私は、現在、インドで活動していますが、教育の水準が低く、読み書きもできない人も多く、現地の言葉であるヒンディー語を読めるけれど書けない、書き方がわからないという人もいます。(日本で言うと「薔薇」の漢字を見るようなイメージに近いでしょうか?)

もちろん、それに伴いつける職も変わってきます。読み書きができない人は、単純労働や農業をするしかありませんが、読み書きができれば、事務作業の仕事をすることができるかもしれません。ほんの少しの差やスキルで大きな違いがあるのは歴然としています。

また、インドでは数学が得意なのでは?と思われがちですが、それは本当に一部の人です。教育が行き届かない貧しい地域のほとんどの人は、2桁の繰上り計算の暗算すら手こずってしまいます。

今では、農村地域でも徐々に安価なスマートフォンが普及する時代となりました。計算機は使えるし、動画も簡単に見ることができるようになりました。しかし、こうして便利になるからと言って、教育を疎かにして良いわけではありません。ラオス、インド、もちろん日本や世界でも、本や教科書を通して、子どもたちが教育の機会を与えられ、周りの大人たちもそれに真剣に向き合っていけるようになれば良いなぁと切に願っています!

ギフト

3,000円

1クラス応援コース

■日本ハビタット協会からサンクスメール

■プロジェクト報告メール

■ご寄付領収書

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

10,000円

1校応援コース

■日本ハビタット協会からサンクスメール

■プロジェクト報告メール

■ご寄付領収書

- 申込数

- 18

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

3,000円

1クラス応援コース

■日本ハビタット協会からサンクスメール

■プロジェクト報告メール

■ご寄付領収書

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

10,000円

1校応援コース

■日本ハビタット協会からサンクスメール

■プロジェクト報告メール

■ご寄付領収書

- 申込数

- 18

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

断らない救急を守る|一刻を争う命を支える、ハイブリッド手術室導入へ

- 現在

- 11,017,000円

- 支援者

- 175人

- 残り

- 1日

千歳市立富丘中学校陸上部 全国中学駅伝への挑戦

- 現在

- 287,000円

- 支援者

- 45人

- 残り

- 14日

北海道から広島へ!苫小牧選抜、全国大会へ挑戦します!

- 現在

- 740,000円

- 支援者

- 133人

- 残り

- 24日

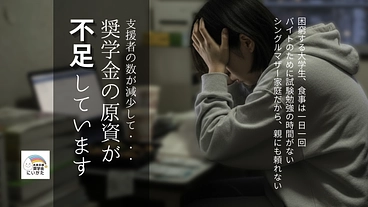

奨学金の原資が不足しています│未来応援奨学金にいがた2025

- 現在

- 1,745,000円

- 支援者

- 93人

- 残り

- 29日

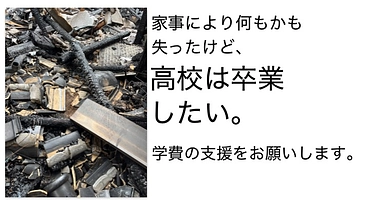

火事で全てを失ったけど、高校を卒業したい。学費の支援をお願いします

- 現在

- 234,000円

- 支援者

- 7人

- 残り

- 44日

【茨城県取手市】森の中にある保育園の未来を繋ぐプロジェクト「伐採」

- 現在

- 695,000円

- 支援者

- 67人

- 残り

- 44日

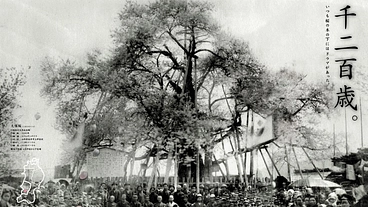

樹齢1200年を超える「伊佐沢の久保ザクラ」を未来へ繋ぐために

- 現在

- 93,000円

- 寄付者

- 18人

- 残り

- 41日

小学校通学路安全のため、老朽化で危険な家の解体費用にご支援を

- 支援総額

- 33,000円

- 支援者

- 4人

- 終了日

- 3/29

LINEを使った学習塾等に関しての質問受付サービスのHPを作りたい

- 支援総額

- 0円

- 支援者

- 0人

- 終了日

- 12/26

-LEARN&GROW-都会で生ごみを野菜に変える、楽しい循環生活

- 支援総額

- 2,527,500円

- 支援者

- 219人

- 終了日

- 7/5

うつぶせで寝るだけで体がリラックスする整体クッション

- 支援総額

- 20,000円

- 支援者

- 1人

- 終了日

- 1/14

萩朋会で母校主管の全国高専デザコンin名取の成功を支援したい

- 支援総額

- 970,000円

- 支援者

- 163人

- 終了日

- 10/29

アトピーさようなら!肌荒れを保護して綺麗な皮膚にするパッチ開発

- 支援総額

- 1,080,000円

- 支援者

- 43人

- 終了日

- 1/31

心の故郷!島根県雲南市大東町の若者が交流できる機会をつくりたい!

- 支援総額

- 55,700円

- 支援者

- 12人

- 終了日

- 8/5