支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 198人

- 募集終了日

- 2021年1月31日

イベントレポートー「職人さんを囲む会」(1月16日開催)

プロジェクトの挑戦終了まで1週間を切り、あと6日となりました!引き続き精一杯取り組んでまいりますので、最後まで応援よろしくお願いいたします!

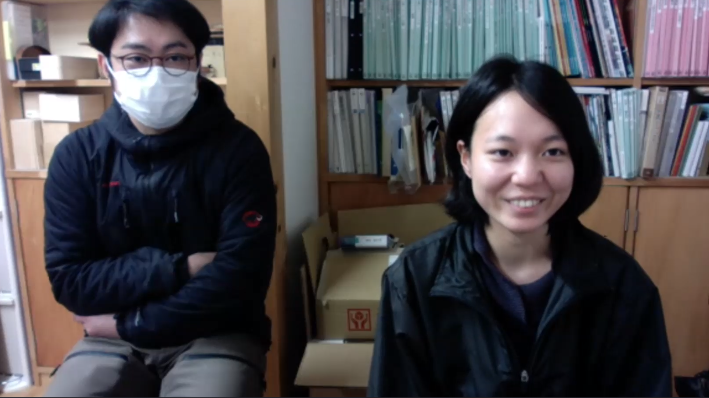

本日は、16日(土)に開催した座談会イベント「職人さんを囲む会」のレポートをお届けいたします!

応援中の「NOKO」「hyakushiki」より、職人経営者である大河内さん・小坂さん、そして工房のスタッフさんにもご参加いただき、ブランドや伝統工芸に対する思い、漆器制作のこだわりポイントなど、さまざまなお話をお伺いさせていただきました。

「作り手のお話をお聞きできて、さらに愛着が沸きました」

「もっともっと応援したくなりましたし、輪を拡げていきたくなりました」

参加いただいた皆さまからも、続々と感想をいただいております!両工房の皆さま、参加者の皆さま、素敵なお時間をいただき本当にありがとうございました!!

ぜひ記事をご覧いただき、雰囲気を感じていただけましたら嬉しいです。

*************************

大河内家具工房代表・大河内淳さん

Q:ブランドの成り立ちをお伺いできますか

うちの会社の場合は、まず始めに技術なんですけれども、「挽き曲げ」って言うのがあって。僕自身がブランドを作りたかったんです。そういう思いがずっとあって。

その挽き曲げっていうのは、1枚の板をですね、スリット状に挽き溝を入れて。

そうすると1枚の板が容易に曲がってしまう、そういう技術があるんです。

で、これは木曽漆器の独自の技術ってわけでは無いですけれど。

挽き曲げを使った「宗和膳」っていうのがあって、こちらに(実物を)

≫≫本物ですね

これはウチの宗和膳で、元々の木曽にある宗和膳って、ちょっと微妙に形とかが違ってるんですけど。元々、僕がこの姿がとても好きだったんですよ。

私自身、24年前に木曽平沢に来て、当時木工職人として座卓を作ってたんです。今の生活様式って、畳の生活ってのが無くなったので、座卓からテーブルへ変化した。

で、お膳の生活っていうのって、座卓のさらに前の生活様式、食の文化の中での生活様式だったと思っているんで。

宗和膳が今の生活様式から遠のいてしまった。僕自身は畳の生活に対する郷愁っていうのあるし、お膳っていうものの新しい使い方できないかな、なんていうのずっと思ってたんですよ。

それが一つのきっかけ。NOKOのブランドを作りたいっていう思いがあったんです。

それと宗和膳に関して言うと、これを作る職人さんっていうのが居なくなってしまって、作り手が居なくなってしまったんですよね。

で、ってことは、僕が作るしかないじゃない、っていうのが、始めたきっかけなんですよね。

NOKOの商品のラインナップに宗和膳って入ってるし、今回のクラウドファンディングのリターン品にも入っていると思うんですけれど。

なかなかそんなに売れるような商品じゃないんですよね。

それって、どうやって使っていいか分かりにくいってところもあると思うので、こういう機会も含めて、お膳っていうものの新しい使い方を考えていくキッカケになるといいななんて思っています。

Q:伝統の挽き曲げや、宗和膳にほれ込んでとのお話ですが、伝統工芸ならではの魅力はありますか

僕らは木っていう素材を使って、カットして形を作ってるんですけれども、

木って形になる前、例えば家具なるとか宗和膳とかそれになる前って平面の板なんですね。

それを立体的に組み上げていく方法はいろいろあって、木工の世界でも指物っていう作り方もあるし。例えば曲げわっぱのお弁当箱とかだったら、薄い板をお湯で煮ると木って柔らかくなるんですね。それをグイっと曲げるというやり方もあるし。

その中で、NOKOの挽き曲げっていう技術って結構マイナーな作り方だと思っているんですよ。僕自身もブランドを作りたいなという思いもあって、どんな技法を使ってブランドを作っていこうかずーっと考えていたんですよね。

で、曲げわっぱとか、木曽の曲げわっぱをつくる技術とかもあるし、指物もそうなんですよ。

でも、やっぱり他とは違った切り口でいきたいなという思いがずっとあったんですよね。

その中で出会ったのがこの宗和膳の中で使われている挽き曲げっていう技法なんです。

このカットモデルよく使うんですけど、この一枚の板に溝がついてるんですね。これはのこぎりで切るんですけど、こののこぎりで挽いた板を曲げて。

これってすごく面白くて、意外と応用が利くやり方なんですよ。この挽き溝っていうんですけれど、この挽き溝の本数だとか、間隔を変えることによって、例えば直角を作る事もできるし。

宗和膳はここに使われているんですが、さっきお見せしたような台形も作る事ができるし。もうちょとお見せしますが、六角形もつくることができるんです。挽き溝の数と間隔を組み合わせると。

六角形も出来るし、五角形も出来るし、この溝の本数だけで。あともっと言えば12角形とかも出来ちゃうんです。その理屈を応用すると、もっと角を増やしていくと理論的には真ん丸も出来る。

技術的になかなか今は出来なくて。でもそれに近いものがこれです。正十二角形なんですよね。12個の挽き溝でほぼほぼ円に近い。まだちょっと製品化にはですが。

こういういろんな昔からある技術なんですけれども、理屈さえ分かってしまえば、ホントにいろんなバリエーションが作れるし、いろんな応用ができるし。

それによっていろんな製品作りもできるので。

それを持ってさきほど言ったみたいに、昔からある生活様式、生活の一部を今の現代の生活スタイルの中にちょっと取り入れられるような、そんなようなモノづくりが出来ればいいなと思っています。

昔からの技術ってすごいなって思うんですよ。

Q:商品はどいう場面で使われることをイメージしてますか

僕自身が自分のとこの全ての商品を使ってまして。もちろんですが。

今日もなんですが、毎朝お弁当を作るんですよ。

これウチの代表、かぶせ弁当なんですけれども、毎朝これに弁当詰めて、子供に持って行かせてるんです。

結局、これ作ったのも、市販のお弁当箱を使っていくなかで、使いにくい部分があったりとか、サイズとか、深さとか。

せっかくこういう仕事をしているんだったら、木のお弁当箱を作ってみないなとそういう思いの中で。実際作ってみて、生活の中で使ってみて。

そうすると、例えば、このお弁当箱だと、やっぱり木のお弁当箱っていいんですよ。やっぱり使わないと分からないんです。

よく木だとご飯の湿気を吸湿するだとか、べたべたにならないとかよく言われるじゃないですか。実際に使ってみると本当にそうなんですよね。

例えば、これかぶせ弁当って蓋と本体、蓋の方が大きいって、何だか矛盾してない?って言われるんだけど、その深さがお弁当の中身がてんこ盛りになったときに、この蓋の深さがすごく良くて。グーって押さえて食べるときに寄り弁にならない。

そういう知恵みたいなのがあって。そういうエッセンスがかぶせ弁当箱の中に入っていて。それを自分が実際生活の中で使うっていうことで、やっぱりこれって正解だったんだなとか、やっぱりここんとこは改良していこうかなとかが、リアルな自分の実感でそれが、次の商品のヒントにもなるし、我々作り手のメリットというか、良いとこなのかなと思いつつ。

やっぱりお弁当箱ひとつにしても自分が使い手になる、今時の言葉で言うとペルソナになるっていう言葉もあると思うんですけど、ってことが出来るのが今は良いなって思ってて。このクラファンのリターン品にもなってて、本当にすごく良いと思いますんで。

Q:木曽漆器全体について、思われることを

僕自身がこの木曽平沢にきて20年で、その間ずっと木曽漆器に携わらせていただいてます。

木曽漆器もそうなんですけど、伝統工芸っていう物、もっと言うと伝統工芸に限定しなくても、我々の携わっている手仕事っていうのが、昨今の情勢をみるとなかなか継続していくこと自体が難しい。例えば、会社をしていて難しいなっていうのは常々思ってはいるんですよ。

例えば木曽漆器も含めた工芸品っていうのは特にこのコロナの中では不要不急の物であるとか、いわゆる生活の中での必需品という物ではないと思うんですよ。そこら辺のことを今後どうやって考えていけばいいのかなと。

とは言え、お客様に買っていただくためには、今までは私達は作っている事に専念していれば良かったんですけれども、そうじゃなくて。

このようなイベント、企画で作り手が全面に出るようなことは、以前にもまして要求されるというか。そんなことになってきていると思うんですよ。

それイコール、これからは作り手である我々の在り方っていうものも含めた商品づくりを考えていかなきゃと思いますし、

先ほども言いましたが、作っている我々が実際に使い手に近いところに、そういう関係の中で、物づくりをしていくことが、これからは本当に自分達が考えていかなきゃいけないことかなと思っています。

これがひいては伝統工芸あるいは木曽漆器の発展に結びついていくんじゃないかななんてことは常々思っていますね。

丸嘉小坂漆器店代表・小坂玲央さん

Q:ブランドの成り立ちをお伺いできますか

すごく簡単に丸嘉小坂漆器店の歴史的なところから、お話させていただければと思います。

ウチは1945年に祖父が創業しまして。実は分家をしてまして、本家のほうからいくともっと前から漆器業をやっているんですけれど、祖父が独立して丸嘉小坂漆器店を立ち上げたという形になります。

最初は漆器の下地をやっている工房だったんですけれど、そのあと、父の代になってから蝋色塗り(ろいろぬり)という、塗りの中でも最高級品と言われるものでして、ピアノの表面みたいなイメージです。顔が映るくらいピカッと、鏡のように磨き上げる漆塗りなんですけれど。そういったものをやり始めまして。

その頃にバブルに突入していくんです。ホテルとか旅館とかそういったところの和室にある低いテーブルですね、ちゃぶ台っていうか。この地域では座卓っていうんですけれど、そういったものの漆塗りをメインにずっとやっていまして、かなり売れたようなんですね。

ただバブルがはじけてから、そういった物が全く売れなくなってしまって。

1990年初頭になるんですけれど、2代目である私の父がですね、これはもうなんとかしなければいけない、違うものを作っていかなければいけないっていうところで、ガラスに漆を塗るっていうアイディアを思いついたんです。

そこから初めてワイングラスみたいな物を中心になんですけれども、漆塗りのガラスの器を作っていくっていうことになりました。

ただ、父も職人なので、売りがそんなに得意ではなかったっていうところが、実はありまして。

私が会社に入ったのは2009年なんですけれども、それまで漆塗りのガラスの器ってあまり売れてはなかったんですね。長野県内で細々と売れていたくらいで。

私が入った当時、どういったことをやっていたかというと、漆塗りのベッドとか椅子とか、そういったものをメインに作って売っていました。その売り方っていうのが、百貨店を回って、実際にうちの父が百貨店に1週間くらい立って、売り歩くようなやり方をしていたんです。

職人が1週間くらい拘束されてしまって、且つ、売れなかった時の赤字も大きかったり。難しい商売の仕方をしていて私が入った時は大変な状況だったんです。そこで、状況を改善しなければいけないと。当時、売りが低く停滞していた漆ガラスの製品を伸ばしていこうと。

デザイナーさんだとかいろいろな方々の協力を得ながらブランドを2013年に立ち上げたという形になります。なので、ブランドを立ち上げたのは必要に迫られてやったのかなと思ってます。

「hyakushiki」の由来ですが、私と妻で考えたんです。

私達の漆ガラスの製品を見る中で、万華鏡を覗いている時のような感動だったり、煌めきだとかに似ているなと感想を持っていて、万華鏡から言葉を拾えないかなと考えていたんですよね。

実は万華鏡は昔は百色眼鏡っていうう風に言われていたらしくて、その百色っていう字を拾わせてもらって。ちょっと字を、読み方変えているんですけど、百色ってブランドの名前に変えてます。

万華鏡って一瞬一瞬模様が変わっていって、2度と同じ模様が出ないですけれど、漆も一緒で、塗った時の気温だとか、湿度だとか環境によって全く同じ色って出ないです。

なので、「職人の作った時、一瞬一瞬に価値がある」という意味をブランドの中に込めています。それがブランドの由来になります。

Q:百色ならではの特長、漆らしさを百式にというこだわりポイントは

父が作っていた漆ガラス【すいとうよ】というブランドは、ワイングラスだったり、お酒の盃だったりを中心にしていたんですけれど、父も漆塗り職人なので、漆器っていう売り方なんですね。

悪いというわけではないんですけれど、せっかくガラスを使っているんですけれど、新しさっていうのがお客様に表現出来ていないところがあったと感じていました。

私達が新しくブランドを立ち上げるにあたっては、そことは違ったアプローチでやっていきたいなと思っていて、一番取り組んだのは絵柄なんですよね。

今まで父は塗りの職人だったので、絵を入れるってことはしてこなかったんですけれど、私達が入ってから漆の絵に力を入れて。

他には模様だったりを取り入れながら、パッと目を引くような製品を作って、漆器に興味の無い人たち、なかなか漆器を手に取ってもらえないような人たちに対してアプローチしていく必要があると考えていまして。

それは自分と同じ世代だったりだとか、少し若い世代だったりとかに訴求できればいいなって思っていたんです。そういったデザインを心掛けていて、百色では展開しているイメージでいます。

で、あとはやっぱり単純に美しいだとか、格好いいとかそういう風に思わせる組み立て方をしたいなと思っていて。

もし自分が物を買うんであれば、所有していて満足できるというか、そういった気持ちになれる製品がいいなって思っているので、そういうところを意識しながら組み立ててきたつもりでいます。

最初っから漆(製品)っていう必要は無いと思っていまして。

製品としての魅力がまず先に伝わって、そのあとに「これ漆だったんだ」みたいな、そういう逆のほうが今は良かったというか。

Q:商品はどいう場面で使われるのをイメージしてますか

実は、うちの商品の価格帯は簡単に手に取れるような価格帯ではなかったりするのですが、漆器と比べると決して高くはないですし、使いやすさでいうと、例えば漆器の物ってお椀が中心だったりすると思うんです。

用途がどんぶりだったり、お味噌汁だったり限られてしまうっていうのがあるんです。うちの場合は洋食器としても使えるようにデザインしていまして。

例えば、これうちの代表的な「蕾」っていう商品なんですが、実は漆は外側からしか塗られていないんですね。で、内側はガラスになりますんで、金属のスプーンとかフォークとかが使えるんですよ。

今まで木製の漆器って、どうしても金属のカトラリーを使ってしまうと傷が付いてしまうので、箸でしか使えなかったんですよね。そうすると和食のシーンでしか使えない器という制限がかかってしまって。

素材をガラスにすることでどんな場面でも使えるように変化させたところが、大きな変化です。今まで旅館とかでしか漆器って使われてなかったりしたんですけど、例えばフレンチだとか、そういったところにも漆器が使えるようになったんですよね。

一番大きいのは海外なんです。

日本以外の国ってほとんどの国が箸を使わない文化なので。フォーク・スプーンの文化なので、どうしても器ってある程度強くなければいけないなので、漆器ってなかなか輸出が出来なかったんですよね。

ただ、素材をガラスにすることで、新しい漆器として世界に発信できるようになったところが大きな変化でして、それを機にブラントを立ち上げ、うちでも海外への発信もしている状況です。

なので、すごくおこがましいのですが、「漆器に革命を起こした」そういう製品になれたらいいなと思っています。

Q:木曽漆器全体について、思っていらっしゃることを

私の場合は稼業が代々、木曽漆器をやっていたというところで。当たり前にある物っていうか、生活の中に当たり前にあった物ですし、私としては当たり前なので、必ずやり遂げないといけない物にもになっているというか。

途中で投げる訳にはいかないところに、若干の使命感みたいなものがありまして。何とかこの技術だったり、仕事だったりを誰かに継承したりとか繋げていってもらいたいなと最近はすごく思うようになっていまして。

それをどういう風にしたら出来るのかなとすごく考えています。どういう形が適切なのかとか、必ず繋げなければいけないと思っているので、すごくじかに時間軸を考えてしまうとちょっとよくないかなと。

繋いでくれる人達がすごくやりやすい環境というか、やりがいのあるような仕事にしなければいけないなと考えています。

≫≫≫イベントにご参加の皆さんから

Q:触った感じはどんな感じですか

内側はガラスと同じ、全くのガラスでその側は漆を塗ってあるので、触った感じはしっとりしているんですよね。

ガラスの冷たさみたいなものが少し和らいでいて、無機質ではない感じです。

ちょっと表現は難しいんですけど。

なので、今までに無い器だったと思うんですよね。

これはぜひ触っていただきたいと思っているんですけれど、ガラスでもないですし、今までの漆器でもないですし、新しい分野の木製品なのかなと思います。

Q:何を入れてもいいんですか?

基本的には良いんですが、だたちょっと素材がガラスなんで。

あまり熱いものを直接入れてしまうと割れちゃう可能性あるんで、少し温めのものであればだいたい何でも大丈夫です。油ものでも大丈夫ですし。

≫≫音声は届けられるんですが、触感というものは如何ともしがたいので...

はい(笑)漆器っていう物を触られたことがある方は分かると思うのですが、なんかしっとりとした感触なんです。触った感触が。

Q:ガラスでしっとりと聞いて、コーヒーカップを支援したので、触るのが楽しみです

Q:モノづくりのこだわりに感動しました。いっぱい触りたいです

ぜひ!ぜひぜひ、体感してください。

Q:ガラスにしたことで、海外でも使えるとのことですが、海外の反応や売れ行きは

私達が海外に出たのは2018年ですね。本格的に出たのは。なので、まだまだ発信が弱いと思うんですが、やっぱり反応はすごく良いです。

たぶんなかなか見たことがない物だったりすることと、それが天然素材で塗られているところが、特にヨーロッパの方ではうけがすごく良いのかなと感じてます。

海外に出してみてすごく感じるのは、地域ごとに色に対しての反応が違うなって思ってます。

日本で割と売れる物を積極的に持って行ったんですけど、実はそうでは無くて。ヨーロッパの方ではすごくシンプルな物のほうが人気があったりだとか、

逆に、アジア圏では華やかなものが人気だったりとか、すごく違いが国ごとにあるなって感じてます。

Q:海外で売るときのルート、どんな販路で売られるんですか

今のところは直接取引をさせてもらっているので、基本的には。例えばレストランだったら、直接こちらからお送りしている、輸出している感じですね。

間にディストリビューターさんとかが居る訳ではないです。

≫≫≫インターネットとかで、探されてみたいな?

今までは大きい海外の展示会に出してまして、メゾンオブジェという展示会なんですけれども、そこを中心に出してました。残念ながら今年は出れなかったんですけれど。コロナの影響がありまして。

≫≫≫フランスがメインなんですね。

国際見本市なので、EU全体からバイヤーさんが来る展示会になってます。EUだけでなくて、アメリカ、中国とかからも来るような展示会になってます。

特に中国の方々って、ヨーロッパで人気のブランドとかを探しに来られるんですよね。なので、割とアジア圏の方もいらっしゃいます。

*************************

座談会では、職人スタッフさんにもお話をお伺いさせていただきました!

丸嘉小坂漆器店・オオタさん

大河内家具工房・オオマメさん

続いて、その様子をご紹介させていただきます。

***********

Q:担当されているお仕事は?

『オオタさん』木製品やガラス製品をやっている。

『オオマメさん』基本的な制作全般と会社の作業予定や段取りを組む事。

Q:伝統工芸に関わろうと思ったきっかけは?

『オオタさん』小さい時から工作が好きで、地元で家具作りが出来るところに進学して、その時の漆塗り体験が面白かったので。

『オオマメさん』高校の美術部の先生に向いていると言われて、長野で出来る伝統工芸を調べた。大学で学んで面白かったので、今の仕事に就いている。

Q:実際に工房に入って、職人のイメージが変わったか?

『オオタさん』仕事をする前は一つの仕事をひたすらやっているのが職人というイメージだった。会社に入ると、沢山の仕事をやっていて、新しいことにも出会えて楽しい。

『オオマメさん』ストイックで寡黙、厳しいイメージがあった。現場に入ってみると、社長が優しく優しく教えてくれる。1から10まで教えてくれたりと柔らかい世界で、楽しい。

Q:工房の自慢を教えて?

『オオタさん』商品はもちろん、アットホームな職場で仕事がしやすいのは自慢。一番の自慢は漆の魅せ方。木製品だと表現できない漆の魅せ方をやっているのが強み。

『オオマメさん』うちの工房は人数が少ないため、仲が良いこと、たくさんの仕事が出来ること。ほぼ全部の作業が出来るスキルが身に付けられるのは自慢。

Q:仕事をしていて、嬉しかったことを聞かせて。

『オオタさん』量をこなして行く必要があるが、1日にこなす量が増えていくと、自分の中で達成感がある。

『オオマメさん』段取り通りに順調に進んだ時、製品が精度よく仕上がったときとは、やりがいを感じる。

Q:好きな工程、また大変という工程はあるか?

『オオタさん』好きなのは最後には見えない、土と漆の補強部分が好きな仕事。塗りの後、漆のめを平らにする作業は結構大変だなと思う。

『オオマメさん』もらった図面から形やかかる時間を考えるのは大変。好きな作業は、組立て。製品の形に組みあがっていくときは頑張って良かったなって思う。

Q:熱中した時のエピソードがあれば聞きたい。

『オオタさん』作業中はどのくらい進んだか気にしているが、集中し過ぎているといつの間にか1、2時間消えている感覚によくなる。

『オオマメさん』製品を作っているときは切り傷とか刺さっているトゲに気付かなかったり、社長から声かけられても分からずに肩たたかれて、やっと気付くことがある。

Q:個人的に気に入っている商品があれば

『オオタさん』クラウドファンディングの葉輪は、自分が線も書かいていて、デザインも好き。好きな商品の一つ。

『オオマメさん』クラウドファンディングの箸。完成するまでに社長と打ち合わせをして、細部までこだわって仕上げている。気に入っている。

Q:一番のこだわりや難しかった点を

『オオタさん』(葉輪の絵柄)葉っぱの数は決まっているが、葉脈は間隔を見ながら変えるので、書いている職人さんによって異なる。

『オオマメさん』箸の先端の細さがこだわり。粗削りまでは機械で、最後の微調整は自分の感覚でかんなで一つ一つ削っていくところが難しい。

*************************

リターン

4,300円

NOKO 菜箸(黒漆 or 朱漆)

お弁当に料理を詰めやすい、職人こだわりの細めの菜箸です。

(未発売の新作商品です。)

黒漆仕上げ、朱漆仕上げ、いずれかをお選びいただけます。

- 申込数

- 28

- 在庫数

- 22

- 発送完了予定月

- 2021年3月

5,100円

hyakushiki 輪輪(Warin)カラフェ盃

塗り重ねられた輪状の透漆とガラスの透明感がブレンドすることで生まれる、しっとりとした質感のグラデーション。

簡易な計量も可能な、ユニークなカラフェに合わせる盃です。

Design: 綾 利洋(o-lab)

寸法:直径 58 mm / 高さ 45 mm

品名:漆塗りガラス器

素地の種類:ガラス

表面塗装の種類:漆焼付塗装

“百色”製品は一点一点手作業で製作しています。

また漆の特性上、商品の柄、色にばらつきがあります。

あらかじめご了承ください。

価格は定価+送料となっております。

- 申込数

- 26

- 在庫数

- 24

- 発送完了予定月

- 2021年3月

4,300円

NOKO 菜箸(黒漆 or 朱漆)

お弁当に料理を詰めやすい、職人こだわりの細めの菜箸です。

(未発売の新作商品です。)

黒漆仕上げ、朱漆仕上げ、いずれかをお選びいただけます。

- 申込数

- 28

- 在庫数

- 22

- 発送完了予定月

- 2021年3月

5,100円

hyakushiki 輪輪(Warin)カラフェ盃

塗り重ねられた輪状の透漆とガラスの透明感がブレンドすることで生まれる、しっとりとした質感のグラデーション。

簡易な計量も可能な、ユニークなカラフェに合わせる盃です。

Design: 綾 利洋(o-lab)

寸法:直径 58 mm / 高さ 45 mm

品名:漆塗りガラス器

素地の種類:ガラス

表面塗装の種類:漆焼付塗装

“百色”製品は一点一点手作業で製作しています。

また漆の特性上、商品の柄、色にばらつきがあります。

あらかじめご了承ください。

価格は定価+送料となっております。

- 申込数

- 26

- 在庫数

- 24

- 発送完了予定月

- 2021年3月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,786,000円

- 支援者

- 12,386人

- 残り

- 29日

熊野市民会館に新たな響きを 未来へつなぐピアノプロジェクト

- 現在

- 2,000,000円

- 支援者

- 152人

- 残り

- 29日

みんなで創る「懐かしい未来」|映画『遥かな町へ』の製作を応援したい

- 現在

- 7,522,000円

- 支援者

- 284人

- 残り

- 28日

年末恒例、心踊るバレエを今年も!第3回公演にご支援を!

- 現在

- 143,000円

- 支援者

- 4人

- 残り

- 35日

関蝉丸神社|"百人一首 蝉丸"を祀る神社に人が集える憩いの場を

- 現在

- 2,720,000円

- 支援者

- 149人

- 残り

- 8日

まちを支える生態系作りを応援しよう! 世田谷コミュニティ財団友の会

- 総計

- 0人

今後の日本の生産者、消費者を救う自然栽培「半夏生米」にご支援を!

- 総計

- 56人

熊本県益城町にひまわりを咲かせ、子どもたちに笑顔をもう一度!

- 支援総額

- 26,000円

- 支援者

- 4人

- 終了日

- 9/27

FIPと闘う小さな戦士コタを救いたいのです

- 支援総額

- 1,275,000円

- 支援者

- 131人

- 終了日

- 10/10

血液1滴のリスク検査で人生100年時代の健康寿命延伸に貢献したい

- 支援総額

- 590,500円

- 支援者

- 32人

- 終了日

- 1/31

親の「助けて」を受け止められる場所を創ります!!

- 支援総額

- 1,116,000円

- 支援者

- 128人

- 終了日

- 3/31

遍路宿を守れ!神峯寺麓の宿が消滅の危機!あなたの力を貸して下さい!

- 支援総額

- 1,200,000円

- 支援者

- 97人

- 終了日

- 4/14

セラピードッグが休養する快適なドッグランを守りたい!!

- 支援総額

- 525,000円

- 支援者

- 43人

- 終了日

- 12/26

江戸時代から続く師走名物「秩父夜祭」を全世界に生中継したい!

- 支援総額

- 1,815,000円

- 支援者

- 33人

- 終了日

- 11/29