支援総額

目標金額 800,000円

- 支援者

- 100人

- 募集終了日

- 2016年11月16日

【講座内容紹介】第8回 外国人相談で押さえておきたい日本語

(English is below.)

皆さま、こんばんは。加藤丈太郎です。久しぶりの投稿は、講座内容紹介です。第8回・12月17日(土)についてご紹介します。(第6回、第7回のご紹介も追ってさせていただく予定です。)

講座内容紹介は、本講座を通じて、APFSにボランティアとして参画してくれた太田エマさん(イギリス出身)に、日本語と英語で、書いていただきました。あえて、日本語の修正はしていません。しかし、日本語で内容がよく伝わってきます。英語と合わせてご覧ください。

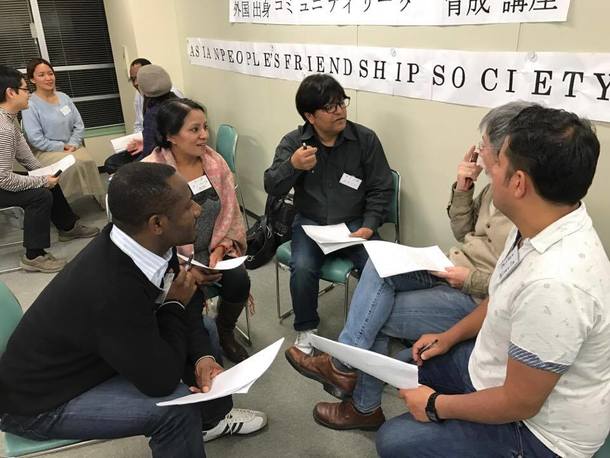

第8回目の外国人コミュニティリーダー育成講座では受講生は新たなチャレンジと出会いました。そのチャレンジは「ロールプレイ」ということで、役割を演じることで今までの講座を通して得た知識をどのように現実世界で実践することができるか考える機会になりました。日本語教師の中山由佳氏の指導によって「外国人相談で押さえておきたい日本語 – 行政・学校現場とのやりとりから」ということを検討しました。

まずはあるケーススタディーをみんなで読んでみました。その内容としては外国のルーツを持つ女の子とお母さんが学校とのやり取りの中で直面している問題ということです。このシナリオではお母さんは娘の担任の先生と相談しているところで、担任先生によると授業中に娘は問題になる行為してしまい、また親のためのお知らせで頼まれたもの(ぞうきんなど)をちゃんと持ってくれないという話がありました。お母さんはあまりに日本語が読めないのでお知らせの内容が分からないと説明したらただ「だれか周りのひとにてつだってもらってください」と言われて、また娘の宿題をあまりサポートできないという心配も続いています。

シナリオを読んでからみんなさんは4~5人のグループに分けて、このシーンについていくつかの質問を相談しながら答えようとしました。まずは内容を確認するための質問を取り組んでいましたが、その後この場面ではどのような根本的な問題があるか、またお母さん自身と外国人コミュニティリーダーは何ができるか議論しました。この議論において学校側からご理解が不足で、あまり積極的にこの家族をサポートしようとしているわけではないという意見が多かったです。また両者の間の文化的なギャップが指摘され、そのへんの寛容性があまりなかったと思っている人もいました。この意見に応じて中山氏は「統合」という概念自体はただ「受け入れ側」と合わせるという一方的な適応ではなく両側では相互理解と受容性が必要だと強調しました。

このディスカッションの後今回の講座の本来のチャレンジが出されました。グループで自分たちや友達の経験に基づいてロールプレイを考えて、みんなの前でそれを演じてみるということでした。短い時間の中でそれぞれのグループは早速シナリオを決めて、セリフのようなものをつくってみました。そのシナリオの中で学校の中での異文化問題、いじめの問題、学校に必要なものを買うための助成金の申請や病院の中で起きたコミュニケーションの問題が取り上がれました。それぞれのグループはリアル感が高い、エンターテイメントやユーモアも少なくもないロールプレイを発表しました。ロールプレイという形式は今まで取得された知識をどのように生活の中で適応できるか実験してみる効果的な機会で、またこれから私たちのスキルを他の人のためにどのように生かすことができるか検討するチャンスにもなりました。

ドラマのシナリオを作る受講者たち

The 8th Session of the Foreign Residents Community Leader Training Program involved a new challenge for the group in the form of role play and thinking more practically about how we can apply the knowledge that we have gained from the training program so far to real-life situations. Examining the language needed in order to support foreign residents in their communication with schools and local authorities the first half of the session, led by Japanese language lecturer Yuka Nakayama, involved examining one case study in which a girl and her mother (of foreign roots) were experiencing difficulty with the school.

This scenario featured the school teacher consulting the mother at parents evening about the behavior of her daughter and failure to bring items such as cleaning cloth etc. requested by letter to the parents. Upon explaining that it is difficult to read such letters in Japanese the mother is told to find someone to help her, and she continues to worry that she can not help her child with her homework.

The class was then divided into small groups of 4-5 participants who proceeded to consider a number of questions with regard to this scenario, firstly confirming the contents and then analyzing what the real issue is and what can be done by the mother herself and what role a community leader could fulfil in this situation. In this case participants shared a criticism of the lack of understanding on the side of the school and their unwillingness to provide extra support towards this family. It was also identified that there was a gap in cultural expectation and experience between the mother and the school and little leniency was made for this. In response to this Nakayama stressed that ideas of “integration” can not be solely one-sided and require understanding and allowances to be made on both sides.

Following this exercise the class was given the real challenge of the day: to devise their own role play based upon their own experiences or that of their friends. In a short space of time each group came to agree on their own particular scenario and develop a dialogue around this. These scenarios included issues of cultural difference in school, cases of bullying, problems of communication in a hospital, and application for assistance with school necessities. Each group performed a most convincing scene, combined with entertainment and humor, in which the community leader came to the rescue of many a foreign resident in difficulty. The format of role play proved to be a most effective way of practicing the knowledge we had acquired to date in a simulated real-life situation, and allowed us to think more of how we might be able to put these skills to use in the future.

リターン

3,000円

サンキューメール(写真つき)

●サンキューメール

「外国出身コミュニティリーダー育成講座」の様子がわかる写真付きサンキューメールをお送りします。

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2016年12月

10,000円

書籍『市民が提案するこれからの移民政策』無料進呈

●サンキューメール

●諸外国の移民政策がわかる書籍

『市民が提案するこれからの移民政策』(2015、現代人文社)を無料進呈します。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2016年12月

3,000円

サンキューメール(写真つき)

●サンキューメール

「外国出身コミュニティリーダー育成講座」の様子がわかる写真付きサンキューメールをお送りします。

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2016年12月

10,000円

書籍『市民が提案するこれからの移民政策』無料進呈

●サンキューメール

●諸外国の移民政策がわかる書籍

『市民が提案するこれからの移民政策』(2015、現代人文社)を無料進呈します。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2016年12月

季節の特産品で「行き場の無い猫達」のための活動費をご支援下さい。

- 現在

- 624,000円

- 支援者

- 45人

- 残り

- 6日

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい

- 現在

- 3,596,000円

- 支援者

- 126人

- 残り

- 20日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

- 現在

- 33,991,000円

- 支援者

- 1,899人

- 残り

- 36日

NGOスタッフの学び舎を存続させたい!|Nたまサポーター募集中

- 総計

- 63人

ワンラブ助っ人募集中!|ルワンダでずっと義足を作り続けるために!

- 総計

- 87人

生活に困窮しているひとり親家庭の子どもたちに毎日お弁当を届けたい!

- 総計

- 10人

お国帰りプロジェクト|田沼家ゆかりの名刀を皆で守り、後世へ

- 現在

- 845,000円

- 支援者

- 14人

- 残り

- 69日