支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 50人

- 募集終了日

- 2018年11月30日

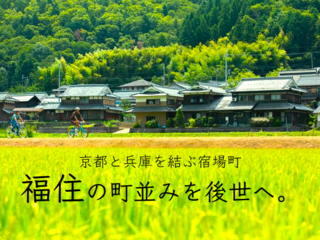

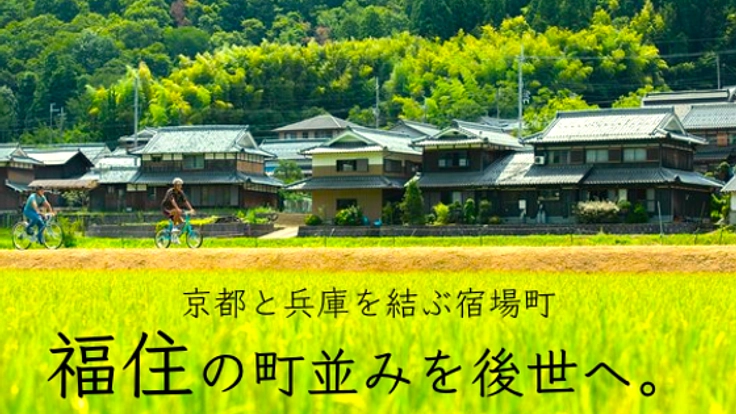

【福住人】「自分の好きなことに集中できる町をつくる」安達鷹矢

こんにちは!クラウドファンディングも残り3日になりました。

今日は、福住に住みながら、ギフトショップやシェアハウス、サイクルツアー等の事業を行なっている安達さんをご紹介!

安達さんのご自身の人生や、福住の未来像に、迫ります。

安達 鷹矢(31歳)

株式会社Local PR Plan代表取締役

大阪府高槻市に生まれる。2010年関西大学社会学部マスコミュニケーション専攻卒・新卒で楽天に入社し、翌年2011年退社、一般社団法人NOTEへの転職をきっかけに兵庫県篠山市へ移住。地方企業のECコンサルタントや自宅を改装して始めた日本酒BAR、行政の移住定住促進プロジェクト等を経て、2017年株式会社Local PR Planを設立。篠山市福住でギフトショップやシェアハウス、サイクルツアー等の事業を開業。田舎で固定費を下げて好きなことを仕事にする、そのユニークな働き方は「ローカルPRプランナー」としてNHK U-29にドキュメンタリー番組で取り上げられた。

新卒では楽天に入社。どういう経緯で?

高校の文化祭でPRを担当したのがきっかけでPRに興味を持ち、大学ではマスコミ学を専攻していました。勉強していく中で、情報発信の元となる「情報」そのものに触れたいと思うようになって、大学を休んでバイクでふろうろしていました。

そしたら、たまたま100%のオレンジジュースを作ってるおっちゃんに出会って。で、「おいしいだろ」ってジュースを飲ましてくれたんだけど、それがまずくて(笑)なんでかっていうと、僕は砂糖が入ってるのをイメージして飲んだから、予想していたものとは違って、すっぱく感じたんですよね。でも、砂糖も入っていない、そういうものとして飲むとおいしい。そのときに、地方にある「本物」とか「いいもの」って、情報が正しく伝わってないのではと思うようになったんです。

そこから大学に戻って、地方にあるいいものを伝えたいと思って、PR会社のインターンをしてみたり、フリーペーパーを作ってみたりしていたけど、地方のように体力のないところが何かをやるためには、ITが必要だと感じるようになり、楽天に就職しました。

楽天に入ってからはどうでしたか?

元々は地方のPRをしたいと思って入社したけど、働いているうちに、地方はお金を持ってないということに気づきました。地方から東京へお金を吸い上げてるような気がしてきて、悩んでるうちに、たまたまNOTEを知り、実際に金野さんともお話して、その次の日には退職を決めてました(笑)

スピード感...!すごいですね...!!

僕、最終的にはお城に住みたいっていう夢があるんですよね。ちょうど金野さんとお話していたときに金野さんが篠山城を見ながら、「ここが宿泊施設になったらおもろいと思わへん?」って言ってて。もちろん冗談でおっしゃったのだと思うのですが、それを聞いた瞬間に、もう心が決まりましたね。楽天で広告売ってる場合じゃない、って。(笑)

NOTEではどんなお仕事を?

古民家再生の現場で、テナント事業者や物件所有者などの調整役をしていました。福住も担当エリアの1つで、今回のツアーでもお世話になる予定のイタリアンレストランの「ラグー」さんも、僕が担当させてもらいました。

初めての福住、どういう印象でした?

面白いなって思いました。福住って、歩いてるだけでは周りの人が話しかけてくれるんですよね。住民の人たちが若い人たちを受け入れることに前向きで、あたたかさがあって。

そんな環境が気に入って、家を紹介してもらって、福住に住むようになりました。

当時24歳。NOTEでの半年間。

その半年で、思いっきり挫折しました。

大学を卒業して、大きな企業に入って、その時は気づかなかったんですが、見えないところで誰かが何かを用意してくれている、道筋が見えている仕事をやってばかりで、自分でゼロからやるという経験がなかったんですよね。でも、ここでは生活も仕事も自分でアクションを起こさないといけない。その現実を突きつけられた時、自分はまだ何もできないな、ということに気づきました。

福住から離れようとは思わなかったんですか?

単純に力が足りてないから、力をつけたいと思って、逃げるように去るという選択肢はなかったですね。福住に残ったのは、ただ自分はここにいたいと思ったから。馴染んじゃったんですよね、福住に。

そこから、集落丸山とかの宿のオーナーになりたい、という話を金野さんにしたら、「あんたはまだ全然できてないから、段階踏みなさい」と言われて。金野さんの紹介で、有馬温泉の宿泊施設で働かせてもらうことになりました。

日本酒バーもされてましたよね。

自分で何かを営んでみる経験も必要と思っていたころ、ちょうど今の家が福住で見つかって。地方のいいものをPRする、という自分のやりたかったことをやるために、地酒を出す日本酒バーを開業しました。

でも、オープンして3週間ぐらいで予約制に切り替えました(笑)

自分が良いと思ったものを伝える場所にしたかったので。それを楽しんでくれる人に来てほしいと思って、予約制でやることにしました。

それから他にも地方のPRの仕事をしていると、地方の企業さんから声をかけてもらえるようになって、次第にPRの仕事が主流になってきて、今の会社を立ち上げました。

日本酒バーをオープンした2013年は、福住が伝建地区に指定された頃。

そうですね、でも僕にとってはあんまり関係なくて。もともと盛り上がってるところに行っても面白くないと思うんですよね。世間からいいよねって言われてるようなところからちょっと離れたい、みたいな。同じように、福住に人が集まるようになる前から移り住んで来た人たちは、偏屈な人が多いと思います(笑)

福住以外にいこうとは思ったことは?

去年、とあるテレビ番組に出させてもらったことがあって。「Local PRプランナー」として紹介してもらっていたんですが、その頃はまだ色々とうろうろしたいと思っていました。

でも去年、改めて30歳になるタイミングで人生を振り返った時、この地域で腹をくくろうと決めました。

「いろいろやってきたし、いろいろできるようになったけど、できるようになったことやアドバンテージを活かして、できることってなにか?」と考えた時に、福住をめちゃくちゃ面白くするっていうのをできたら、めっちゃ面白いなと。

移住してきた当初は「自分が納得できる人生を生きたい」と思っていました。今もそれは変わりませんが、自分だけじゃなくて、周りのコミュニティを面白くしたい、コミュニティの幸福度を上げていきたい、という想いが強くなりました。その方が、僕にとっても面白いんです。

「コミュニティの幸福度を上げていく」とは?

NOTEを半年で離れて、有馬温泉で働きながらいろいろやってた時に、お金がなくなって不安になってきて。でも、それに囚われてるのが嫌になって、自分の持ってるお金をすべて寄付したことがあるんです。お金を手放したら、どうなるのかなって。でも、地域だったら意外と生きていけるんですよ。家賃も安いし、食べ物は生産者さんからもらえるし。

その時、お金がなくても生きていけるんだったら、好きなことを仕事にしよう、と決めました。

僕は、趣味か仕事かの境目は人の役に立ってるかどうかで決まると思っています。好きなことは、人の役に立つタイミングで仕事に変わる。自分はそれでやりたいことをできるようになってきました。

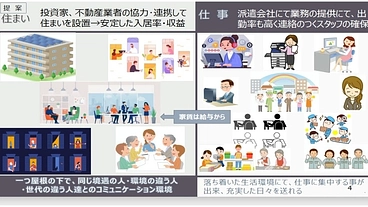

でも、この生き方って都市部にいるとやりにくいんですよね。家賃とか食べ物とか、生きる固定費が高いから。でも、それが福住だったらやりやすい。だから、福住をいろんな人が自分の好きなことをやって生きられる場所にしたいんです。

職人とかITとか、自分のやりたいことがある人たちが、住居とオフィスまたは工場を併設できるぐらいの場所を持って、自分の作品を作ったり、売ったり、自分の好きなことに集中できる。そういうことができる人を増やしていきたいと思ってます。

それが福住でならできる理由ってなんでしょう?

土地が安いのは大きいと思います。でも、福住って、もともとそういう生活をしていたまちなんです。江戸時代、大名行列が行われていた頃に、福住は宿場町として栄えていました。大名が来た時に、その人たちが宿とか飲食店とかでお金を落としてくれる。大名が来ていないときは、畑を耕し、日々を過ごす。外からお客さんが来た時にガッと稼ぐ。ライフコストを抑えて、外貨獲得の効率を上げる。そういうやり方ができるのは、福住ならではだと思ってます。

福住のおもしろさって何ですか?

今の段階で面白いとは思ってません。これからだなと。

これが僕の目標値です。

50人の面白いことをやってる人を集めて、その人が年間で300人を連れて来て、15,000人が福住のまちを歩く。いろんな人が自分の好きなことに集中してお店を作り、その人が連れて来たお客さんが他のお店を訪れて、まちの経済が循環する。そんなまちにしたいなと思ってます。

訪れてくれる人たちにとって、どんな場所にしたいですか?

なんでここって幸せそうな人ばっかりいんのっていう場所にしたいです。

どこの店行っても、面白そうな人、幸せそうな人がいる。なんでって理由を聞くと、生活コストが低いから、自分の制作に集中できるし、原価も高くできる。そんな説明がされる場所。そして、そういう生活をしたい人たちがどんどん集まって来てくれたらいいなと思います。

どういう人たちに来てほしいですか?

面白い人に会いたいっていう人にきてほしいですね。

自分のことを思い返しても、この地域面白かったなと思うのは、人が面白かったと思うところなんですよね。どれだけ綺麗な観光地いっても、結局はたまたま入った地元のスナックのママが面白かった、とかが記憶に残るんです。

もちろん、世界遺産になるぐらいのものがあるならまた違いますが、福住はそういう歩いていて感動するほどのものではありません。江戸時代からつながるライフスタイルを楽しんでいる人たちに出会って、面白いって感じてもらえるような場所になればいいなと思ってます。

その方が、まちにとっても、本望だと思うんです。

安達さんのお話を聞いているうちに、福住と安達さんの魅力に引き込まれてしまいました...。

これまで、まちやけんのメンバーや福住に住む方々のお話をご紹介して来ましたが、その中で確信したのは、福住には、町並みだけではなく人に魅力がある、ということです。

是非とも皆さんに、福住にいる人たちに会いに来てほしい。そう心から思います。

そして!!

本日、ご紹介した安達さんがツアーガイドをしてくださるサイクリングツアーのリターンを追加しました!

泊まりだとハードルが高いなと感じていた方も、半日で福住エリアを巡ることができます。ぜひこれを機に参加してみてください。

ビール券も買って、サイクリング後にビールを飲むというのも楽しいですね^^

クラウドファンディングも残り3日となりました。

皆さまと福住でお会いできることを楽しみにしながら、最後まで福住の魅力を伝え続けていきます!

最後まで応援よろしくお願いします!!

リターン

5,000円

飲んで応援。【西町BURビール券】

●お礼のメールをお送りします。

●篠山城下町 西町ブル(仮称)でご利用いただけるビール券3枚をお送りします。

※利用期限は2019年12月31日までです。

※ビール券は20歳以上の方のみお送りいたします。

- 申込数

- 19

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年12月

5,000円

福住の町並みを自転車で。【お手軽サイクリングツアー】

●感謝の気持ちを込めた、お礼のメールをお送りします。

●福住サイクリングツアーチケット(1人分/2.5時間/食事なし)をお送りします。

※日程は個別で設定可能です。目標達成後、日程調整のご連絡を差し上げます。

※利用期限は2019年4月1日から12月31日まで

※現地集合となります。現地までは自費でお越しください。

- 申込数

- 5

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年12月

5,000円

飲んで応援。【西町BURビール券】

●お礼のメールをお送りします。

●篠山城下町 西町ブル(仮称)でご利用いただけるビール券3枚をお送りします。

※利用期限は2019年12月31日までです。

※ビール券は20歳以上の方のみお送りいたします。

- 申込数

- 19

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年12月

5,000円

福住の町並みを自転車で。【お手軽サイクリングツアー】

●感謝の気持ちを込めた、お礼のメールをお送りします。

●福住サイクリングツアーチケット(1人分/2.5時間/食事なし)をお送りします。

※日程は個別で設定可能です。目標達成後、日程調整のご連絡を差し上げます。

※利用期限は2019年4月1日から12月31日まで

※現地集合となります。現地までは自費でお越しください。

- 申込数

- 5

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年12月

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を

- 現在

- 1,628,000円

- 寄付者

- 222人

- 残り

- 9日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 222,081,600円

- 支援者

- 13,049人

- 残り

- 28日

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

国宝 彦根城、日本の遺産を未来へつなぐ|高橋架け替えで蘇る大名庭園

- 現在

- 8,045,000円

- 寄付者

- 197人

- 残り

- 35日

お国帰りプロジェクト|田沼家ゆかりの名刀を皆で守り、後世へ

- 現在

- 845,000円

- 支援者

- 14人

- 残り

- 70日

『d design travel』を続けたいvol.36 徳島号

- 現在

- 742,000円

- 支援者

- 69人

- 残り

- 28日

自然豊かな環境で子供たちがのびのびと成長できる環境づくり

- 総計

- 13人

原発自主避難の子どもたちにパパを届けたい!

- 支援総額

- 625,000円

- 支援者

- 60人

- 終了日

- 2/21

菱野団地の高齢者の健康寿命を伸ばすために

- 支援総額

- 1,038,000円

- 支援者

- 75人

- 終了日

- 9/23

福島の児童養護施設から巣立つ新社会人にスーツを贈りたい!

- 支援総額

- 574,000円

- 支援者

- 48人

- 終了日

- 11/30

広島県安芸太田町、祇園坊柿や特産品で作るオリジナル発泡酒工場

- 支援総額

- 382,000円

- 支援者

- 30人

- 終了日

- 1/17

会津磐梯で「えごま」の栽培技術を継承し、えごま油を作りたい!

- 支援総額

- 566,000円

- 支援者

- 30人

- 終了日

- 7/11

新庄もがみ地域の歴史をつなぐ。「季刊にゃー」の総集編刊行へ!

- 支援総額

- 2,375,000円

- 支援者

- 162人

- 終了日

- 5/29

大好きな乙川をもっときれいにするために。小学3年生の宝さがし

- 支援総額

- 850,000円

- 支援者

- 122人

- 終了日

- 12/25