支援総額

目標金額 100,000円

- 支援者

- 70人

- 募集終了日

- 2021年8月13日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,848,000円

- 寄付者

- 2,867人

- 残り

- 28日

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!

#子ども・教育

- 総計

- 38人

引退競走馬にセカンドキャリアを!!

#動物

- 総計

- 101人

ヤンバルクイナの郷基金〜世界自然遺産 やんばる〜

#まちづくり

- 総計

- 3人

語りで伝承されるモン族の民話を絵本で未来に残したい

#子ども・教育

- 現在

- 415,000円

- 支援者

- 54人

- 残り

- 40日

マーチングバンド全国大会出場に伴う楽器運送費等の活動費のお願い

#地域文化

- 現在

- 206,000円

- 支援者

- 61人

- 残り

- 16日

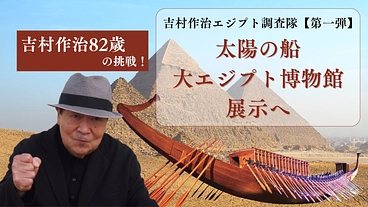

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

#地域文化

- 現在

- 5,960,000円

- 支援者

- 158人

- 残り

- 66日

プロジェクト本文

終了報告を読む

▼自己紹介

有限会社久保製紙 久保孝正(5代目久保伊勢次郎)

1982年、小川手すき和紙製造元に生まれ大学卒業後の22歳から家業に入る。

和紙製造に携わりつつ、店舗運営や和紙の加工について学び、WEBサイトやSNSを通じて利用者にとって必要な和紙の製造情報の発信に取り組む。

2019年より代表をつとめ、自身では紙を作らず、紙を売ることに専念した創業者久保伊勢次郎に倣い、これまで以上に「和紙を使ってもらう、使っている作品と触れ合ってもらう」ための活動を進めるべく5代目久保伊勢次郎を襲名し、ギャラリーの運営、和紙を使った作家・プロダクトデザイナーの作品販売に本格的に着手する。

「和紙工房 紙すきの村」

秩父の山々と、関東平野に根付いた人々の暮らしが交差する『武蔵の小京都・小川町』は、建具、絹、酒、和紙など、自然の恵みを活かしたものづくりを得意とする、職人の町として栄えてきました。

なかでも1300年の歴史をもつ小川和紙は、江戸・東京で生まれる様々な需要にいち早く、そして幅広く対応することで発展してきました。

紙すきの村は創業大正2年。

日々変わりゆく暮らしとともに深化する技術は、創業時の建物と共に代々職人たちに受け継がれ、作られる和紙は今なお多くの人々に愛されています。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

和紙を作る伝統だけでなく、和紙を使う伝統を残したい。

私たちは常に、そう考えて和紙作りに取り組んできました。

現在、暮らしの中で和紙を使う機会は大きく減少しており、和紙生産者は時代の流れに寄り添うべく試行錯誤を繰り返してきました。

そして、同じような状況にあったのが町内で襖の加工にかかわる宮川紙工株式会社。一般家庭用の襖紙から文化財の修復まで手掛ける技術ある職人たちもまた、その技術の行き場を求めていました。

和紙の生産者と和紙を使う襖紙の生産者が出会い、お互いの技術を生かした製品を提案することで、和紙を作ること、和紙を加工すること、その先にある和紙を使うことを後世につなげていきたいと考えています。

宮川紙工株式会社

▼プロジェクトの内容

小川千代紙を使った小物づくり

【素材】

・小川和紙 民芸紙(無地の染紙)

製品のベースになる紙は、原料を染めることで均一に色がついた紙となる「民芸紙」。

印刷の柄との相性から7色をチョイスしました。

【加工】

・コンニャク加工と裏打ち

粉末のコンニャクをお湯で溶き、紙に塗り込むことで強度を高める昔ながらの製法、「コンニャク強制加工」。さらに裏から紙を貼り合わせることで印刷と製品への加工を可能にします。

【印刷】

・孔版印刷

図柄状に空いた細かい穴をインクが通ることで模様を刷り上げる印刷技法。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

1.技術の確立とデザインとの調和

すでに印刷と成形を済ませたいくつかの製品があり、

・刷りやすさや線の鮮明さなど紙と印刷の相性

・完成時に映えるデザインやパターンの大きさ

・製品としての使いやすさ

などを検証し、新たなアイデアがあれば製品に反映させます。

2.デザイナーとのコラボレーション

新しい印刷デザインを取り入れた同型の製品ラインナップを増やすとともに、次のステップとなるデザイナーによるデザインから成形までの道筋を作っていきます。

3.デザイナー主体の和紙製品開発

和紙を使ったプロダクト制作を目指すデザイナーや作家へ、一般的には難しいとされる大判和紙や凹凸のある紙への印刷技術を紹介することで製作活動の幅を広めてもらい、和紙生産者による製品に加え、デザイナーによる製品ラインナップをそろえます。

4.和紙を愛する人たちの集う町

作られた製品は自社店舗ほか、町内各所で販売し、和紙を作る人、和紙を使った製品を作る人、それらを見て・使って楽しむ人の輪を作り出していきます。

また、プロダクト系のデザイナーや作家にとどまらず、同時にアート系の作家を対象とした素材の紙や成果品を展示するスペースの活用も広げていきます。

【プロジェクト終了要項】

プロジェクト実施完了日 2021年12月31日(金)

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

小川手すき和紙製造・販売元 有限会社久保製紙 紙すきの村代表 5代目久保伊勢次郎。 創作活動、文化財修復や復元などの素材から和紙を使った加工品まで幅広く手掛ける和紙工房として、大正2年の創業以来、昔ながらの製法を守りつつ時代に合わせた製法の和紙を製造しています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円

小川千代紙 栞・ブックカバーセット

小川千代紙を使った文庫用のブックカバーとしおりのセットです。

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年8月

1,000円

小川千代紙 ミニポーチ(紐綴じ)

小物類、コイン、カードなどを収められる小川千代紙を使った名刺サイズのポーチです。

(紐で巻いて口を閉じることが出来るタイプです)

- 申込数

- 31

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年8月

1,000円

小川千代紙 栞・ブックカバーセット

小川千代紙を使った文庫用のブックカバーとしおりのセットです。

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年8月

1,000円

小川千代紙 ミニポーチ(紐綴じ)

小物類、コイン、カードなどを収められる小川千代紙を使った名刺サイズのポーチです。

(紐で巻いて口を閉じることが出来るタイプです)

- 申込数

- 31

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年8月

プロフィール

小川手すき和紙製造・販売元 有限会社久保製紙 紙すきの村代表 5代目久保伊勢次郎。 創作活動、文化財修復や復元などの素材から和紙を使った加工品まで幅広く手掛ける和紙工房として、大正2年の創業以来、昔ながらの製法を守りつつ時代に合わせた製法の和紙を製造しています。