寄付総額

目標金額 1,200,000円

- 寄付者

- 120人

- 募集終了日

- 2018年10月31日

スタッフのメッセージ:視覚障害学生の挑戦の歩みを振り返って

本プロジェクトは、筑波大学の障害学生支援の充実を目指し、皆様のご理解とご協力をお願いするものです。ご協力に心より感謝申し上げます。

そこで今回は、視覚障害分野を事例として障害学生が大学で学べるようになった歴史を振り返り、また修学環境の変化をご説明することで、今日の状況を位置づけていきたいと思います。

なお、事例として視覚障害を取り上げるのは、私自身が視覚障害当事者であり、現在、視覚障害学生への支援を担当しているためです。

そのため情報に偏りがあることは事実ですが、他の分野にも共通する点も少なくないかと思います。

どうかご容赦くださいませ。

視覚障害者の大学入学がちらほら実現するようになるのは、1950年代から60年代にかけてのことです。

当時、視覚障害学生を受け入れるということは、「特例中の特例」であり、おそらくトライアルとしての意味合いが強かったのだと思います。

その後70年代に入ると各大学への門戸開放運動が活発となり、語学、数学、音楽、福祉などの諸分野で卒業という実績が重ねられるようになりました。

しかし当時の修学環境は厳しく、入試点訳はしてもらえない、教材の拡大コピーがもらえないというのは当たり前、今でいう合理的配慮はないに等しい状況でした。

それどころか、門前払い、受験拒否というのが、まったく悪気なく行われていたのです。

70年代から80年代に大学生だった先輩方の話を聞くと、自ら点訳ボランティアグループを組織し、教材の確保、答案の墨訳(点字を普通文字に直すこと)の手配を行っていたようです。

そうした先輩方の中には、当時普及し始めたコンピューターを視覚障害者でも活用できるようにするために、点字編集用のソフトウエアの開発を行った方たちもいました。

点字本もソフトウエアも、「ないなら自分たちで作る」という時代だったのです。

90年代に入ると、点字や拡大文字での受験が「通常」のこととして行われるようになっていきました。

ただ、教材確保等を基本的に個人で行わなければならないというのは変わりませんでした。

それでも、全国各地に誕生していった音訳・点訳のボランティアグループの皆さんが、視覚障害学生の修学をサポートしてくださいました。

視覚障害学生は多くの参考書を手にすることができないため、ボランティアに作っていただいた少ない点字本を何度も何度も読んで勉強を重ねていきました。

もちろん、道半ばで大学を去らざるを得なかった人、将来の目標をあきらめざるを得なかった人もたくさんいました。

それでも視覚障害学生の大学進学の流れが途絶えなかったのは、「どうしても学びたい」という先輩方の強い思いがあり、本人たちの努力、支えた人々の協力があったからだと思います。

私自身は2000年代に大学院で研究する機会を得ましたが、そのころでも修学を大学がバックアップする制度は(少なくとも私の在籍していた大学では)未整備な部分がありました。

私は事務にかけあい、何度か話し合いを重ねる中で、資料のスキャン作業などを他の学生に依頼した際、その謝金を一部大学に負担していただくという仕組みを作っていただきました。

こうした小さな努力が自分たちと次の世代の後輩たちの役に立てばと考えていたのです。

今日では、大学入試における合理的配慮の不提供や入学拒否は、明らかな差別として評価される時代となりました。

そして入学後の修学支援についても、それぞれの大学の状況に応じて、しかし大学の責任において、行われるようになってきています。

20年前、30年前に比べれば状況は改善されつつあると感じます。

現在と未来の障害学生の皆さんには、私たちや先輩たちが注いでいた労力を、それぞれの学業の充実や、学生生活をエンジョイすることに向けていただければと思います。

そのために、筑波大学を含めた各大学の障害学生支援の担当者、多くの教職員、学内外の協力者の皆さんが尽力されています。

その結果、ここでも紹介してきたようなさまざまな支援活動が実施されているのです。

それでも障害学生たちは多くの困難に直面することがあり、悪気のない言葉や対応で傷ついてしまうこともあると思います。

私は、今回のプロジェクトを通して多くの皆さんに障害を持ちながら一生懸命学ぼうとする学生たちがたくさんいることを知っていただき、それぞれの場所で障害学生に出会ったとき、お声掛けやサポートをしていただければと、そういうきっかけになればと希望しています。

本プロジェクトへの引き続きのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

DACセンターアクセシビリティ担当研究員 伊藤 丈人

ギフト

3,000円

【感謝の気持ちを込めて】スタッフからのサンクスメール

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

- 申込数

- 32

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

5,000円

【感謝の気持ちを込めて】活動報告書を送付

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

・DACセンターの障害学生支援に関する活動報告書をPDFで送付

- 申込数

- 41

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年4月

3,000円

【感謝の気持ちを込めて】スタッフからのサンクスメール

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

- 申込数

- 32

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

5,000円

【感謝の気持ちを込めて】活動報告書を送付

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

・DACセンターの障害学生支援に関する活動報告書をPDFで送付

- 申込数

- 41

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年4月

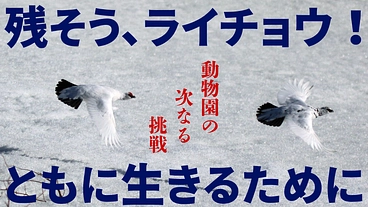

残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦

- 現在

- 2,054,000円

- 支援者

- 83人

- 残り

- 84日

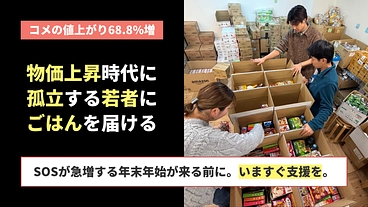

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,859,000円

- 寄付者

- 319人

- 残り

- 28日

市民が作る!市民のためのニュースメディアを作りたい!

- 総計

- 17人

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 7,058,000円

- 支援者

- 571人

- 残り

- 24日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

- 現在

- 3,448,000円

- 寄付者

- 176人

- 残り

- 28日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,835,000円

- 寄付者

- 2,865人

- 残り

- 28日

「科学の芽」賞と子どもたちの「好き」を一緒に応援しませんか?

- 現在

- 1,950,000円

- 寄付者

- 96人

- 残り

- 9日

緩まない面会制限下、がんばる入院中のこどもたちに「こども時間」を

- 寄付総額

- 5,732,400円

- 寄付者

- 484人

- 終了日

- 9/16

湯田川を『 + アート 』の街にしたい!!

- 支援総額

- 420,000円

- 支援者

- 25人

- 終了日

- 8/17

県外出身の女子二人が空きビルを丸ごと改修!?高岡遊び場計画!

- 寄付総額

- 1,343,000円

- 寄付者

- 120人

- 終了日

- 3/13

コドモもオトナも思いきり楽しめるイベントをデパートの屋上で!

- 支援総額

- 404,000円

- 支援者

- 35人

- 終了日

- 9/8

お産のあとも、安全に。よしみ助産院に母子のための医療器具を!

- 支援総額

- 1,250,000円

- 支援者

- 125人

- 終了日

- 6/29

劇団東京ヴォードヴィルショー!コロナを越えて皆様と共に50周年を

- 支援総額

- 13,425,000円

- 支援者

- 422人

- 終了日

- 8/29

一陽来復!茨木麦音フェストの継続にご支援を!!

- 支援総額

- 1,781,500円

- 支援者

- 507人

- 終了日

- 8/12