支援総額

目標金額 2,500,000円

- 支援者

- 250人

- 募集終了日

- 2019年10月30日

保存容器納品&株式会社資料保存器材見学報告

お早うございます。松竹大谷図書館の武藤です。

さて、以前の新着情報でお伝えした様に、現在【歌舞伎ブロマイド】は、立命館大学アート・リサーチセンターで撮影後の確認作業を進めていただいております。そして、全ての作業が終わり、当館に戻った後は、保存容器(アーカイバル容器)に収納して保存する予定です。

保存容器(アーカイバル容器)とは、資料をできるかぎり良い状態で維持し、長期間保存するため、そして活用していくための、専用の「いれもの」です。しっかりとした厚みのあるアーカイバル容器に入れる事で、埃や、温度・湿度の変化、光や大気中の酸性ガスといった様々な劣化要因から資料を保護し劣化の進行を抑えることができます。

このほど、その保存容器が納品されてまいりました!

エアキャップにつつまれているのが、保存容器です。【歌舞伎ブロマイド】が戻ってくるまで、しばらく書架の奥で待機してもらいます。

そして、去る 10月6日に、この保存容器の制作をお願いしている株式会社資料保存器材さんにお邪魔して、制作過程を見学させて頂きましたので、ご報告致します。

資料保存器材さんのご紹介記事についてはこちらをご覧ください

アーカイバル容器の制作をお願いする資料保存器材さんについて

資料保存器材さんの工房には、2017年に【第6弾】のご支援で進めた映画スクラップのアーカイバル容器制作の見学、また昨年2019年の秋に、文化庁が進めている「アーカイブ中核拠点形成モデル事業」の令和元年度の事業の一環として行った映画スクラップのデジタル撮影の準備作業の見学をさせて頂いたので、お邪魔するのは今回で3回目となります。

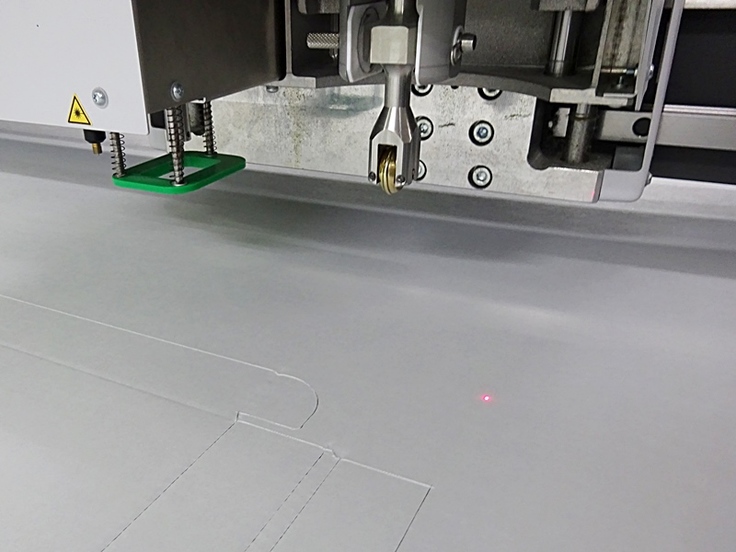

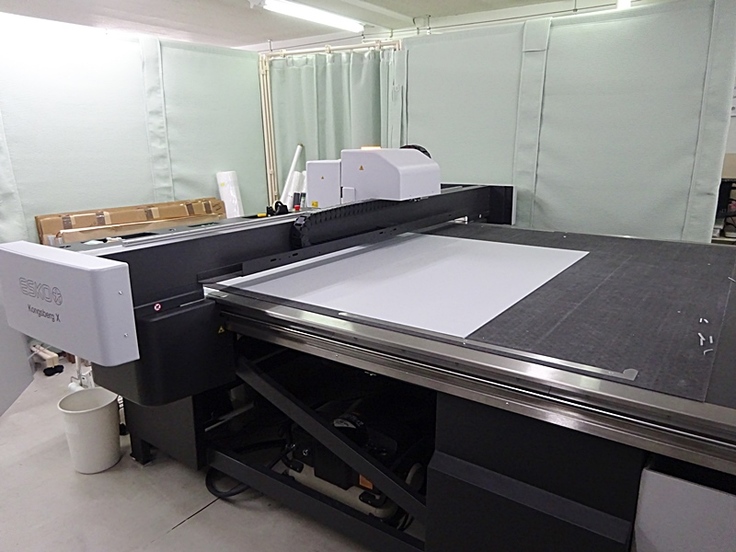

資料保存器材の工房は文京区の六義園に程近い本駒込のビルの中にあり、保存容器を制作する工房と、資料の修復処置を行う工房の2室に分かれています。保存容器を制作する工房に入ると、まず紙のカットや、筋押しの作業を行う大きなカッティングプロッターが目に入ります。

プロッターのテーブルには細かい穴が開いていて通気性がよくなっており、テーブルの下から大きなコンプレッサーで吸引することにより、紙をカッティングマットに吸い付けて固定し、カッティングや筋押しの最中に紙が動いたりしないような仕組みになっています。

見学時は、当館の保存容器のパーツに折り筋を付ける作業を見せて頂きました。以前見学させて頂いた時とは違う、新しいプロッターを導入したそうで、動きもさらに俊敏で、シューーン、キュキュという機動音も、前の機械に比べてより静かに感じました。

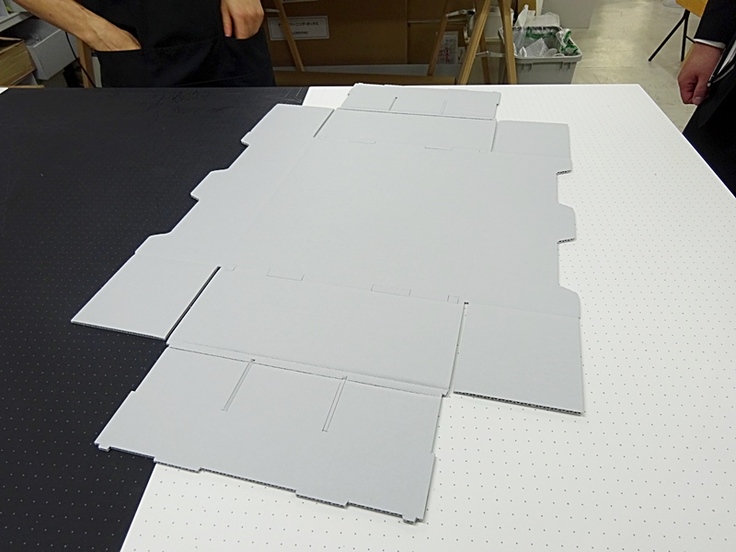

制作する保存容器の大きさにより、切り出しに使用する紙(アーカイバルボード)の大きさを変えるそうですが、容器の大きさや、同じ時期に進めている別の作業で作っている容器の形によって、パーツをうまく組み合わせて設計図を作り、紙に無駄が出ないように切り出し作業を行うそうです。今回の歌舞伎ブロマイド用の保存容器を制作する作業では、120cm×120cmの大きさの紙から、箱、蓋、5つの仕切と、ちょうど保存容器1個分の7つのパーツが切り出せるそうです。

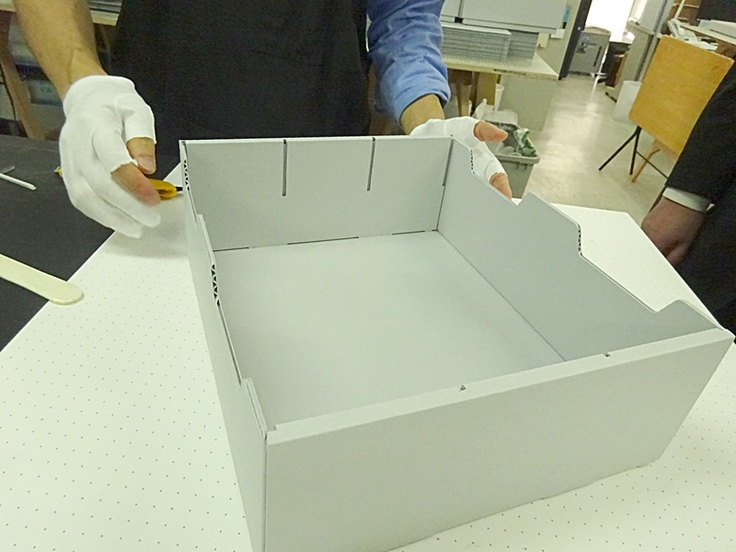

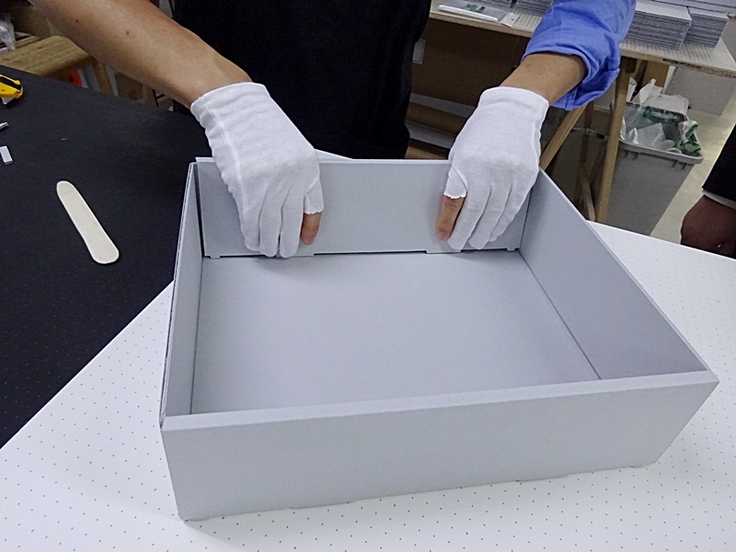

次に、作業台に移り、保存容器の組み立て作業を見せて頂きました。

まずは、収納用の様々なオプションなどを紹介して頂きました。

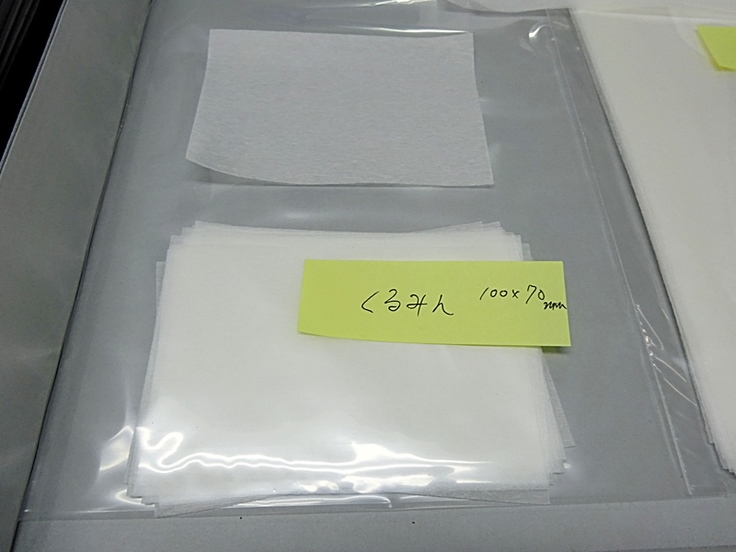

こちらは、「新薄葉紙Qluminくるみん™」です。薄葉紙には珍しく紙の両面がなめらかで、空気中に含まれる有害な有機物質を吸着する効果もあります。資料の表面を覆ったり、資料と共に収納する事で、資料の劣化の進行を遅らせる事が出来ます。今回は、アルバムに貼付された写真同士が接触しないように間紙として挟むため、アルバムの大きさに合わせて、先に紹介したプロッターでカットして頂きました。カッティングプロッターでこのような薄い紙を切る時は、2~3枚重ねてから押さえのため上からラップを被せて、ラップごとカットするそうです。また、薄い紙はカッターの刃先が引っ掛かりやすいので、切る際には新品の刃に換えて切るそうです。薄くしなやかで、厚めの紙に比べてデリケートで、カット作業などの場合取り扱いが大変ですが、その分、アルバムに間紙として挟んでも、アルバムや写真に負担が掛かりません。

この「くるみん」(くるくるくるむ:資料を包む紙)のように資料保存器材さんの製品は「汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウ」(ガス吸う:空気中の有害物質を吸着する不織布)、「無酸素パックMoldenybe®モルデナイベ」(Molde[カビ]でないべ:脱酸素剤で内部を無酸素状態にして、カビの抑制や殺虫が手軽に出来るジップ式のファスナー袋)など、その製品の性能が分かりやすいユニークなネーミングが特徴です。

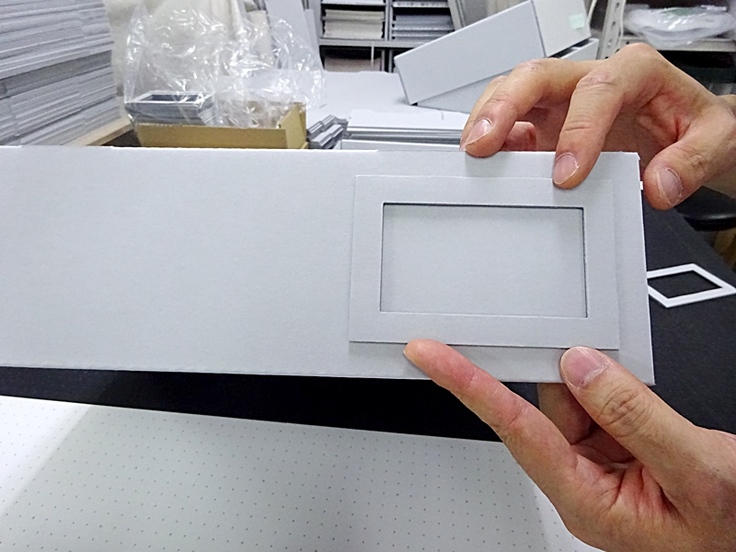

こちらは、オプションのカードホルダーです。保存容器に収納した資料名などをカードに記入して入れておけば、蓋をいちいち開けなくても中身が分かります。こちらは定型のものですが、オーダーメイドで色々な大きさのものが作れるそうです。例えば、大きな保存容器に収納した資料のリストをプリントしたA4の紙を、そのまま入れられるようなリストホルダーのオーダーを受けた事もあるそうです。資料の傍に情報を置いておく事が出来、どのスタッフが見ても分かるので、便利だそうです。カードホルダーは保存容器とは別売りもしているので、現在すでに保存容器のみを運用していても、必要な分だけ購入して後付けする事もできます。もちろんホルダーの位置も資料に無害な両面テープで自由に設定できます。

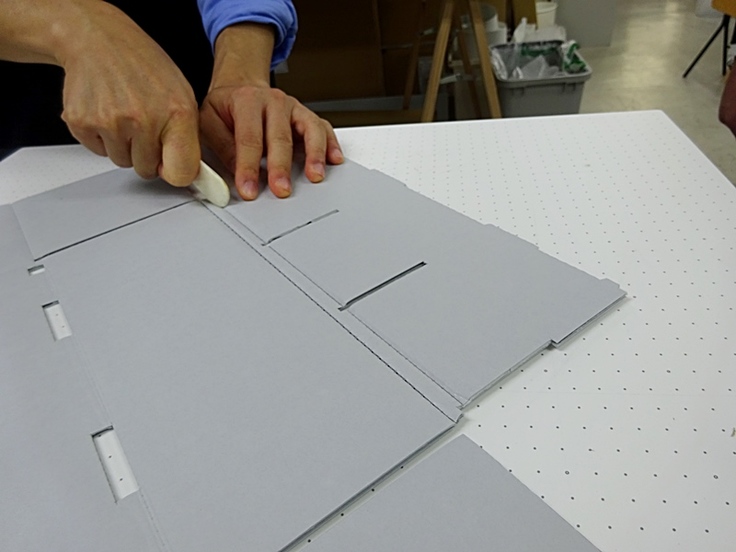

続いて、箱の組み立て作業を見せて頂きました。こちらが折る前の切り出したままの状態の紙(アーカイバルボード)です。いわゆる、展開図の状態ですね。

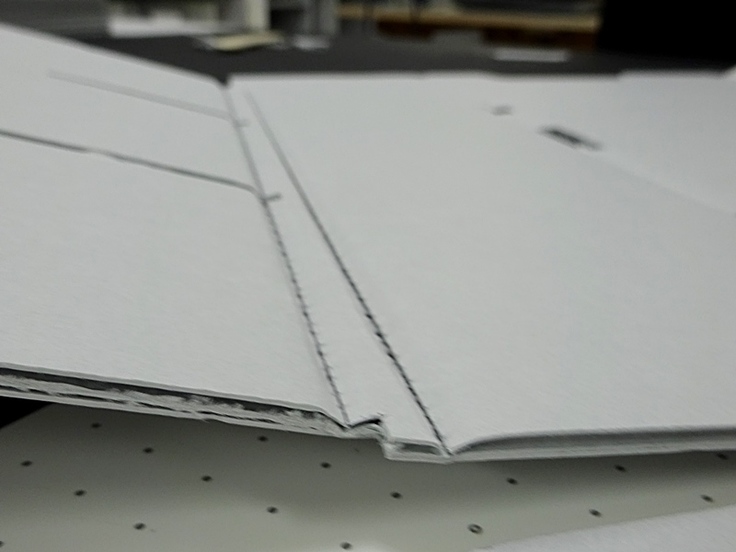

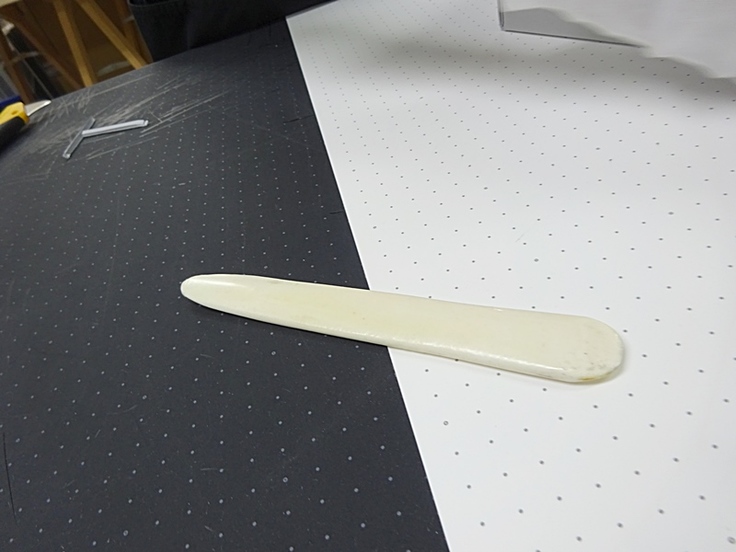

折り込んで箱の縁になる折れ筋部分は、プロッターで紙をハーフカットしてあり、さらに骨ヘラで折れ筋を▽の形になるようにつぶしておくそうです。紙に厚みがあるので、折る前にこの準備をしておく事で、綺麗な角度で折れ曲がり、箱の縁がシャープになるそうです。この作業は箱を組み立てる際に非常に大事で、コツも要るので、カットした紙の状態で納品して、納品先で箱に組み立ててもらう場合でも、この部分は、折れ筋をつぶしてから納品するそうです。スタッフさんの細かい心遣いですね。

アーカイバルボードの箱は素人でも組み立てる事が出来る、大変扱いやすいものですが、無理な力を掛けて折ろうとすると、変な折れ線が入ってしまい、せっかくの強度が落ちてしまいます。当館でも、【第6弾】でスクラップを収納する棚はめ込み型保存箱を組み立てた事がありますが、折れ筋近くをしっかりと押さえて、折り曲げる部分のなるべく全体に力が掛かるようにして慎重に組み立てると、自然にきれいな折れ線が付きました。

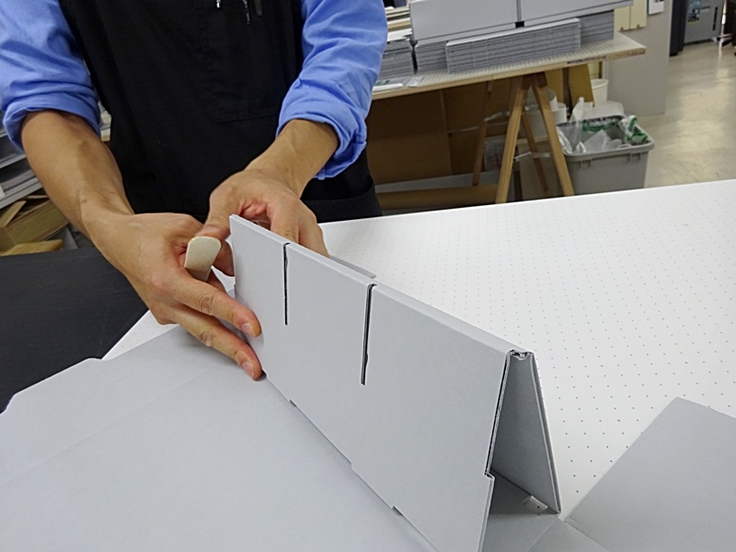

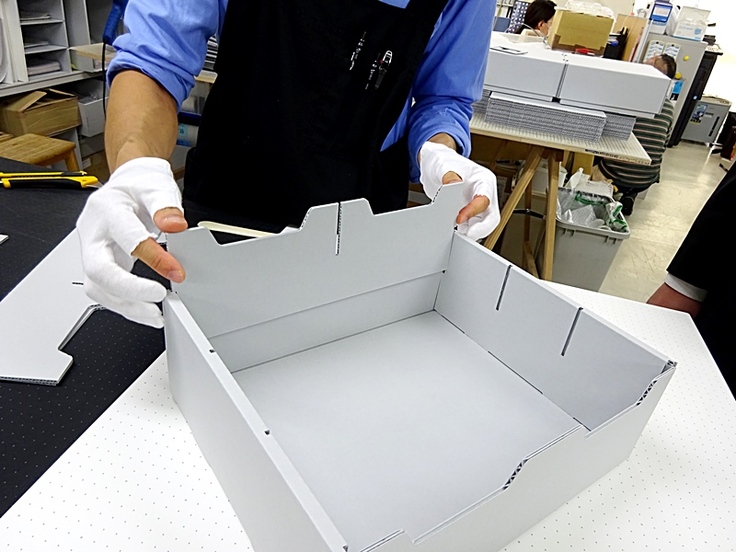

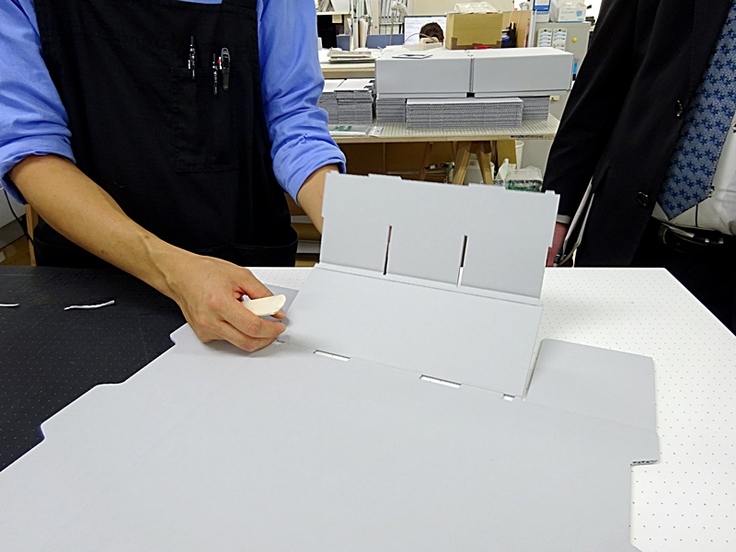

他の壁部分も折り筋で折って立ち上がらせ、先ほど、骨ヘラで折り筋を入念に付けた部分を被せるように折り込みます。

折り曲げた紙の凸部分を凹穴部分に差し込みます。この時にも折れ筋をつぶすために使った骨ヘラを使用します。この骨ヘラは、製本用の道具だそうで、説明して下さったスタッフの方は、使い勝手がいいように、自分で削って形を整えているそうですが、もし、箱を組み立てる際に、骨ヘラが手元に無い場合は、カッターのグリップの先端に付いているツメなどでも代用できるそうです。

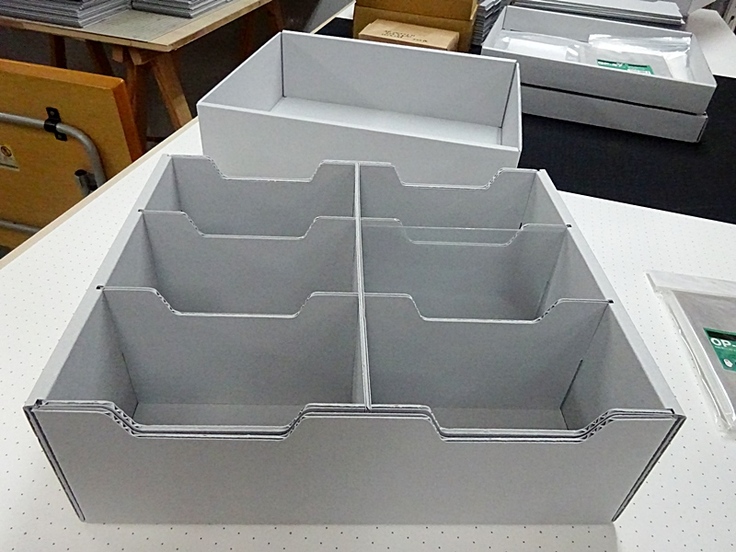

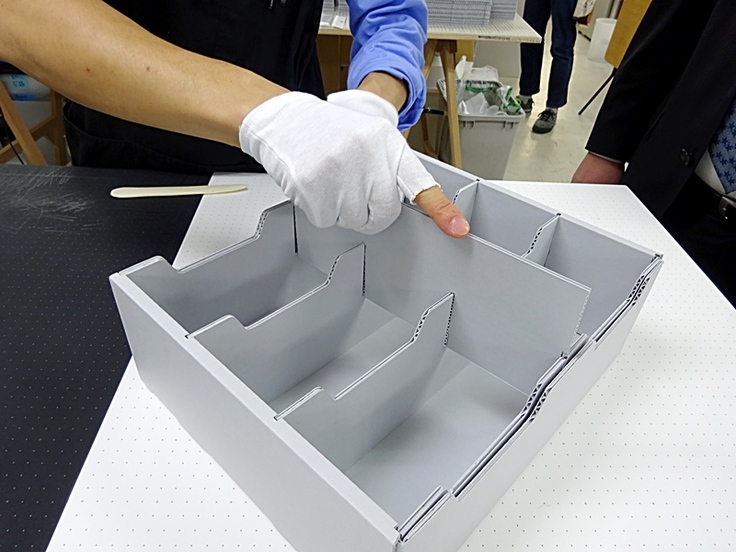

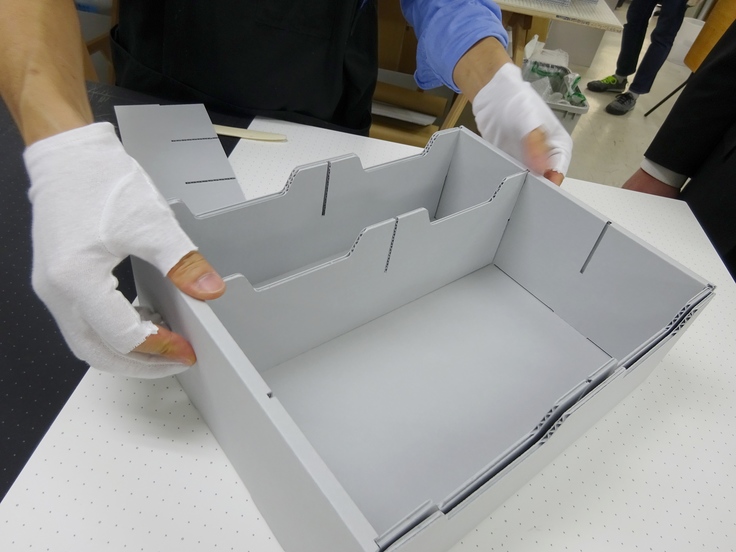

箱の形が出来上がったら、次はパーテーションのパーツを組み込んでいきます。

まず折り込みではない方の壁の部分に重ねるようにして補強のパーツを入れます。

次に横の仕切りとなるパーテーションをいれていきます。今回は箱の内部が6分割になるように、横に2枚のパーテーションを入れて頂きました。パーテーションの数もオーダーが可能です。最後に縦の仕切りのパーテーションを入れます。

続いて、フタも同じように組み立てていきます。フタは箱に比べて補強とパーテーションを入れないだけですが、説明を伺っている間にあっという間に完成してしまいました。実際、通常業務で箱を組み立てる場合は、同じ工程を続けて行い、効率を上げるそうです。大量の箱を制作する場合や、大型の箱を制作する場合などは、複数人で、箱の組み立てとフタの組み立て、などと分業して作業を行う事もあるそうです。今回は1つの箱を組み立てる工程を連続で、説明しながらゆっくり組み立てて頂きましたが、通常の速さであれば、1つの箱全てを4分程で組み立てる事が出来るそうです。

お邪魔した時、保存容器制作の工房は、4人程のスタッフの方が、それぞれの作業台で、作業を行っていました。作業台は、簡単に移動が出来るようになっており、大型の箱を制作する場合は、作業台を2台以上付けて作業を行う事も出来るそうです。場所や作業の割り振りは、納期など全体のスケジュールにより、ミーティングで決定するそうです。毎年、2~3月は注文と納期が集中するので、次々にアーカイバルボードなどの具材が搬入されて、工房の場所もどんどん埋ってしまうそうです。それを設計担当のスタッフの方が、全体が効率よく作業が出来るように、具材や作業場所を話し合って割り振るそうです。

こちらの工房も緊急事態宣言の時は、スタッフの方が自宅待機になるなど、大変だったそうですが、現在は時差出勤などを取り入れながら、全てのスタッフの方が出勤されているそうです。帰りに、修復工房の方にもお邪魔致しましたが、スタッフの方手作りのパーテーションが設置されており、感染対策に取り組みながら、作業をされている様子が分かりました。

以上、アーカイバル容器制作過程の見学ご報告でした。

図書館の所蔵資料は、デジタル撮影を行った後も、原本を保存しなくてはなりません。また、当館の映画スクラップのように、デジタル撮影を行う前に、簡易補修や補強などの準備が必要な場合もあります。デジタル化という事業は、資料の保存と活用のために行う事業ですので、ただ単にデジタル撮影を行うだけではなく、その前後の作業も非常に重要です。デジタル化業務の流れに精通した資料保存器材さんに、当館の資料の保存についてご相談できる事は、大変に心強い事で、安心してデジタル化事業を進める事が出来ます。

当館の【歌舞伎ブロマイド】のデジタル化事業は、まだまだ始まったばかりです。今後も長い期間をかけて、デジタルアーカイブの構築、そして、資料の保存、と作業は続いていきます。

今後も、こちらの新着情報で、作業の進捗のご報告をしてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

============================================================================

本年も9月8日(火)より、当館運営費及び、戦前の歌舞伎座の【絵本番付】と【筋書】のデジタル化と保存を目的とした「【第9弾】演劇史を紐解く、歌舞伎座の絵本番付と筋書を後世へ。」プロジェクトを実行しております。

第9弾も、当館の活動をいつも応援してくださる皆様にご支援いただけましたら幸いです。

===========================================

【第9弾】演劇史を紐解く、歌舞伎座の絵本番付と筋書を後世へ。

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan9

■募集期間:令和2年9月8日(火)~10月28日(水)【50日間】

===========================================

リターン

3,000円

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■4月末に報告メール

■松竹大谷図書館HPに名前を掲載

※ご了承いただいた方のみ掲載いたします

- 申込数

- 69

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年4月

5,000円

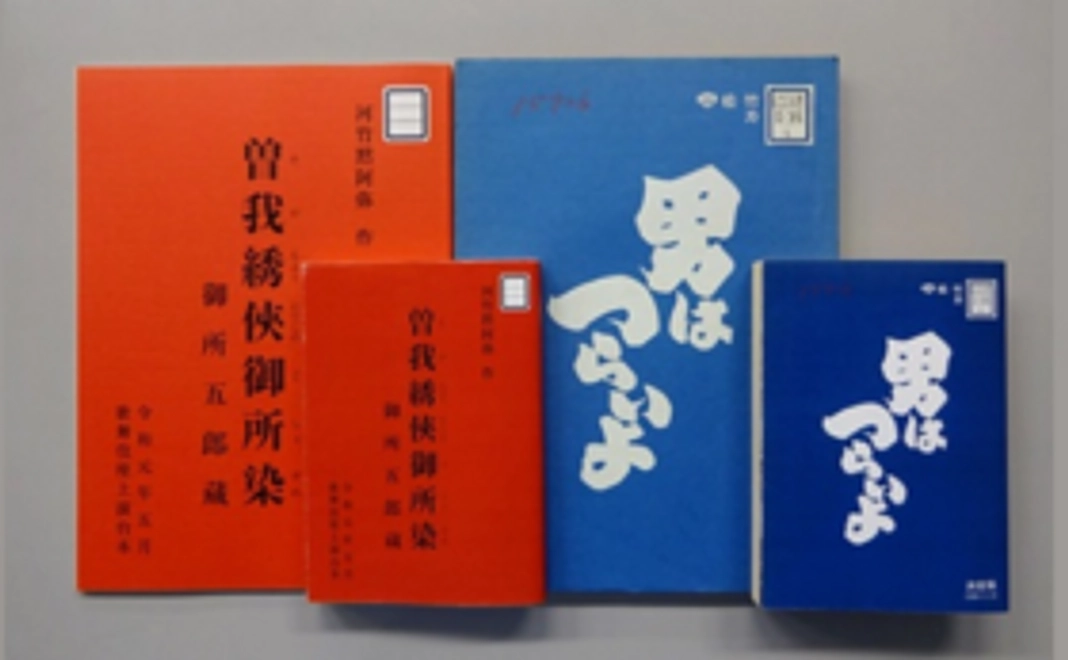

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー(2種類1組セット)

3,000円のリターンに加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー(2種類1組セット)

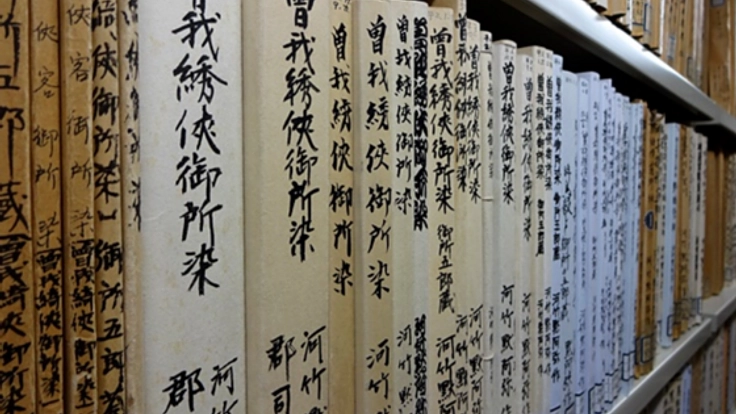

当プロジェクト限定 歌舞伎台本『曽我綉侠御所染』と、映画台本『男はつらいよ』第一作の表紙デザイン!

※デザインは全て一緒です

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年4月

3,000円

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■4月末に報告メール

■松竹大谷図書館HPに名前を掲載

※ご了承いただいた方のみ掲載いたします

- 申込数

- 69

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年4月

5,000円

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー(2種類1組セット)

3,000円のリターンに加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー(2種類1組セット)

当プロジェクト限定 歌舞伎台本『曽我綉侠御所染』と、映画台本『男はつらいよ』第一作の表紙デザイン!

※デザインは全て一緒です

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年4月

明日を担う伝承者の養成を共に支える│国立劇場養成所サポーター募集

- 総計

- 135人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,685,000円

- 寄付者

- 2,852人

- 残り

- 29日

児童労働をゼロに!都市へ働きに出される子どもを地方部で防ぐ

- 現在

- 2,706,000円

- 支援者

- 203人

- 残り

- 2日

関蝉丸神社|"百人一首 蝉丸"を祀る神社に人が集える憩いの場を

- 現在

- 2,720,000円

- 支援者

- 149人

- 残り

- 8日

残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦

- 現在

- 1,851,000円

- 支援者

- 72人

- 残り

- 85日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

- 現在

- 4,934,000円

- 寄付者

- 206人

- 残り

- 72日

緊急支援|被災重なるフィリピン、台風25号被害へのご支援を

- 現在

- 565,000円

- 寄付者

- 63人

- 残り

- 36日

オーガニックな茶色い綿菓子をキッチンカーで届けたい!!

- 支援総額

- 1,594,000円

- 支援者

- 62人

- 終了日

- 9/30

障害者劇団の活動の場を広げたい。誰もが自分らしく生きられる社会へ

- 支援総額

- 278,000円

- 支援者

- 34人

- 終了日

- 11/15

20才の挑戦!!宮城から世界へ羽ばたくモデルへ CM制作

- 支援総額

- 319,000円

- 支援者

- 11人

- 終了日

- 2/28

"鹿児島県伊佐農林高校"に存在するCANoe部 日本一までの物語!!

- 支援総額

- 120,000円

- 支援者

- 3人

- 終了日

- 5/27

ダイヤキュート新衣装製作

- 支援総額

- 65,000円

- 支援者

- 6人

- 終了日

- 9/20

視覚に障害がある人の失われた充実度をとりもどしたい!

- 支援総額

- 1,680,000円

- 支援者

- 148人

- 終了日

- 2/26