支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 175人

- 募集終了日

- 2019年5月31日

漆器をなくしてきたのは誰のせい?②(GW集中連載vol.2)

皆さん、こんにちは!漆とロックの貝沼です。

「漆結いクラウドファンディングの目指すことを伝える連載・GW10日間チャレンジ」の2日目、昨日の続きのお話になります。

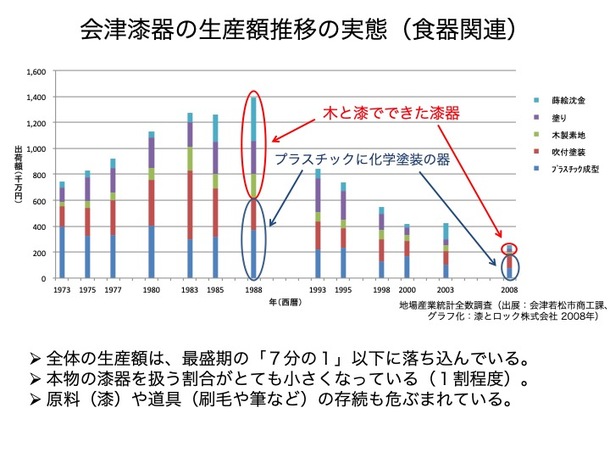

昨日お見せしたこちらのデータ。会津漆器の生産額推移のグラフです。

このデータはあくまで漆器産業の推移や現状を表す一側面、ひとつの参考データに過ぎませんが(細かく分析すると年ごとに誤差があるようにも思えますので完全に正しいデータではないと思いますが)、大まかに推移や現象を掴むものとしては参照に値すると思います。

この20年間で1/7にまで一気に消費が落ち込み、特に「木と漆」の漆器の割合が落ち込んでいる様子が見て取れます。漆器産地とは言え、プラスチックやウレタン塗装品の製造割合が大きいことに驚かれる方も多いかもしれません。(昨日も書きましたが、これらのことは全国的な傾向でもあります。)

さて、ここで、昨日の結びで投げかけた「こんなにも漆器が日本からなくなってきたのは“誰のせい”でしょう?」という疑問の答えを書きたいと思います。

その前に一つだけお伝えしておきたいこと。それは、これから書く“答え(解説)”は、あくまで僕個人の今の考えですし、これが完全な正解だということも決して思っていない、ということです。僕が見えている世界はほんの一部、しかも産業の経緯などについての知識は、いろいろな方からお話を聞きながらまだまだ勉強中の身です。

その上で、“僕が思う答え”は「誰のせいでもない」ということです。

すみません、投げかけに対してちょっとずるい答えだったかもしれませんね(笑)。でも、そのように思います。

会津にいると、よく一般の方からも、漆器産業が衰退したのは「技術や商品開発を怠ってきたせいだ」という声や「安物やまがい物を作ってきたせいだ」「それに拍車をかけた産地制度のせいだ」という声を聞くことがあります。しかし、売り手も売り手も、これまでそれぞれの時期で消費者のニーズに対応するべく努力を続け、結果、それぞれの時代で有り様を変化させて今に至っています。それがなければ、もっと早くに漆器は会津、そして日本からなくなっていたと思います。

一方、このようなもの(日本の文化)がなくなることに対して「それを選んでこなかった消費者の選択のせいだ」というのも、(理屈は分かりますが)それを消費者の責任にするのは、ちょっと現実的な話ではないようにも思います。消費を“選択”するには、私たちには情報も少なく、普段の暮らしの中では時間的な余裕もないと思います。

では、漆器産業がなぜこのような経緯を辿ってきたのか、その理由は「時代」と「構造」にあると思います。

今では信じられませんが、一昔前までは、漆器でもなんでも「とにかく作れば売れた」時代があったそうです。僕はリアルタイムでは体験していませんが、戦後からバブル期まで、もちろん波はあったものの、基本的には「物が足りない」時代〜「消費こそが美徳」とされる時代だったそうです。

そのような時代には、質よりも量。とにかく、それなりに整ったものを量産してどんどん市場に出すということが求められていたのだと思います。

その上で、漆器には一つの「弱点(その時代の価値観からすると)」があります。

それは、漆器は「製造リードタイムが非常に長い」ということです。きちんとした漆器づくりにはどうしても1年近くかかります。そして単価も高く、ある程度まとめて(1種類200個以上)作らなくては効率が下がります。しかも、作ってから半年は“枯らし”をしてから出荷しなくてはいけません。

そうすると、おおよそ2年先の回収を目指して、単価の高い大量在庫を持てるところ、つまり「資本があるところ」が必要になります。しかも、漆器は分業制ですので、売り手にはその「まとめ役」という役割も必要になります。そのために漆器産業の大部分は問屋制度のもとで発展してきました。

そして、そこでは本物の(木と漆の)漆器だけでなく、記念品や引き出物の市場も含めて、とにかく漆器風の安価で量産できるもの(それがプラでウレタンでも)も同時に求められていました。

でも、だからこそ、そのような時代の中で、“ピンキリ”で言うとキリ的な量産品も含めて沢山の仕事があるからこそ、職人は育ち、その余裕の中で本物のいい漆器を作るキリの仕事も生まれ、世に出されていったのだと思います。

そう考えると、急にこのグラフが、これまで漆器産業を支えてこられた方たちの努力と革新の結晶の歴史を映したものに感じます。

しかし、残念ながら、バブル崩壊を境に、日本は「物余り」の時代へと変化しました。また、消費者が“漆器”という存在に求めるものも、大量生産の規格品という枠の中からは離れていき、それを前提とした体制は時代にそぐわなくなってきています。そして、日本全体の経済縮小の中で、大きな資本で本物のものづくりを支える存在も少なくなってきています。

では、そういう時代において、本物の漆器づくりを担っていくのは誰か?支えていくのは誰か?

そして今、私たちの望む“美しい器”はどこにあるのか?

その答えの一つが、このクラウドファンディングで呼びかけている“漆結い”プロジェクトの狙いにも繋がります。

ということで今日はここまで!

次回以降、その本題に入っていきたいと思います。

では、また明日も是非ご覧ください!

リターン

3,000円

心を込めたお礼のメール

「返礼品は必要ない」「手軽に応援したい」という方向けのコースです!品物がない代わりに、心をこめてお礼のメールをお送りします!システム上、配信時期はプロジェクト成立後(6月中)になりますことをご了承ください。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年6月

5,000円

活動にジョイン!漆結い人(うるしゆいびと)基本の4点セット

【リターン品】

今回の基本セットとなる

●お礼のメール

●漆結い人会員証(ステッカー)

●オリジナルポストカード

●会津産のウルシの種

の4点が付いたコースです。(この4点はこれ以降のコースにも全てセットになります。)

【詳細】

●お礼のメールの配信は、システム上、プロジェクト成立後(6月中)になりますことをご了承ください。

●「漆結い人(うるしゆいびと)会員証ステッカー」やポストカードは、デザイナーさんと一緒に作った上で、郵送にてお届けします!

●漆結い人会員向けには、オンラインサロン(交流会&作戦会議)も開催予定ですので、詳細はまた成立後にメールにてお知らせします。(参加は任意です。)

●ウルシの種はご家庭で植えてみてください。脱蝋の仕方や育て方などの詳細は、お届け時にお知らせします。

- 申込数

- 17

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年8月

3,000円

心を込めたお礼のメール

「返礼品は必要ない」「手軽に応援したい」という方向けのコースです!品物がない代わりに、心をこめてお礼のメールをお送りします!システム上、配信時期はプロジェクト成立後(6月中)になりますことをご了承ください。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年6月

5,000円

活動にジョイン!漆結い人(うるしゆいびと)基本の4点セット

【リターン品】

今回の基本セットとなる

●お礼のメール

●漆結い人会員証(ステッカー)

●オリジナルポストカード

●会津産のウルシの種

の4点が付いたコースです。(この4点はこれ以降のコースにも全てセットになります。)

【詳細】

●お礼のメールの配信は、システム上、プロジェクト成立後(6月中)になりますことをご了承ください。

●「漆結い人(うるしゆいびと)会員証ステッカー」やポストカードは、デザイナーさんと一緒に作った上で、郵送にてお届けします!

●漆結い人会員向けには、オンラインサロン(交流会&作戦会議)も開催予定ですので、詳細はまた成立後にメールにてお知らせします。(参加は任意です。)

●ウルシの種はご家庭で植えてみてください。脱蝋の仕方や育て方などの詳細は、お届け時にお知らせします。

- 申込数

- 17

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年8月

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!

- 総計

- 38人

ヤンバルクイナの郷基金〜世界自然遺産 やんばる〜

- 総計

- 3人

10周年記念事業「東北ゼブラ会議 2026」開催!東北創生の次代へ

- 現在

- 950,000円

- 支援者

- 34人

- 残り

- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 223,737,800円

- 支援者

- 13,118人

- 残り

- 27日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,320,000円

- 支援者

- 348人

- 残り

- 4日

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集

- 総計

- 99人

孤独な夜を照らす光を―家にいたくない若者の居場所をみんなで作りたい

- 総計

- 77人