支援総額

目標金額 15,000,000円

- 支援者

- 645人

- 募集終了日

- 2024年6月30日

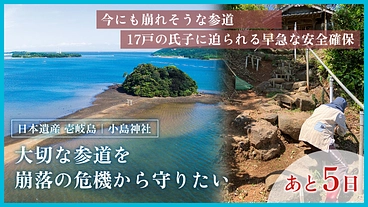

長崎県壱岐島の海に浮かぶ神域・小島神社|参道崩落の危機にご支援を

#地域文化

- 現在

- 9,950,000円

- 支援者

- 504人

- 残り

- 4日

放火で焼失した、京都福知山 愛宕神社。再建で歴史を途切れさせない。

#地域文化

- 現在

- 9,235,000円

- 支援者

- 503人

- 残り

- 4日

1300年の歴史を未来へ。丹生川上神社 令和の大造営プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 5,580,000円

- 支援者

- 146人

- 残り

- 4日

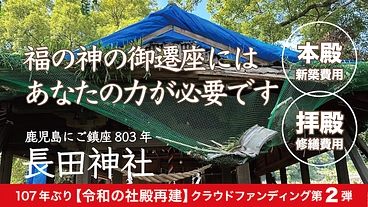

鹿児島 長田神社|「神様お帰りなさい」をみんなで叶えるプロジェクト

#地域文化

- 現在

- 4,210,000円

- 支援者

- 228人

- 残り

- 4日

【緊急支援】ウクライナの首都キーウで爆撃された小児病院へ支援の手を

#子ども・教育

- 現在

- 3,607,000円

- 寄付者

- 418人

- 残り

- 35日

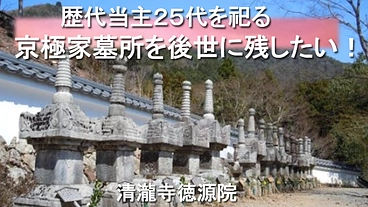

佐々木道誉、京極高次、歴代当主25代を祀る京極家墓所の修復!

#地域文化

- 現在

- 126,000円

- 支援者

- 18人

- 残り

- 16日

プロジェクト本文

重蔵神社 能門亜由子・能門伊都子より

皆様へ大切なお願い(6/14追記)

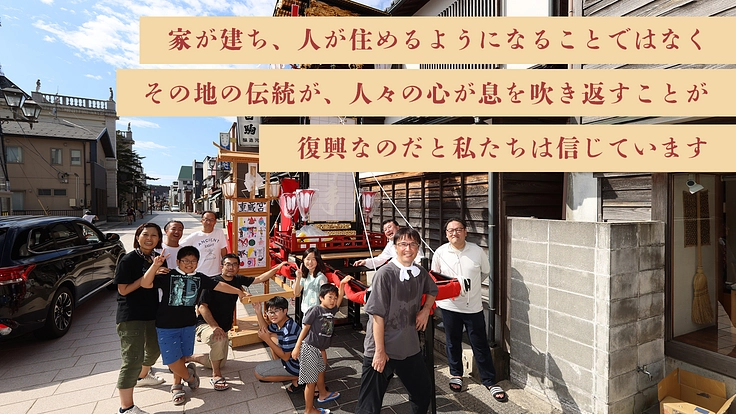

生活に必要な家屋や施設についてもまだまだ復興の兆しが見えない中、なぜ今お祭りなのかー、と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、人々の生活を元に戻すこともとても大切です。しかし、仮に生活が元通りになったとしてもその地で脈々と受け継がれてきた伝統文化が途絶えてしまっていたら本当の意味での復興ではない、と考えています。

未曾有の大災害で先の見えない中ですが、それでもここで踏ん張り、お祭りを通じて輪島の地に受け継がれる伝統を未来に伝え続けていきたいのです。そのためには第一目標である1500万円の達成がとても大切になってまいります。

「曳山祭」や「キリコ祭」に思い入れがあるのは輪島地方の方々です。しかし地元の皆様もみな被災されており、とてもご支援をお願いできる状況ではございません。そこで当社の想いに賛同くださる市外、県外の方々からのご支援をいただきたく、クラウドファンディングに挑戦しております。

最後の最後まで、目標額達成と輪島の復興に向けて、引き続き呼びかけを続けさせていただきますので、あたたかいご支援、また身の回りの方への拡散にご協力を賜れますと大変心強く存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

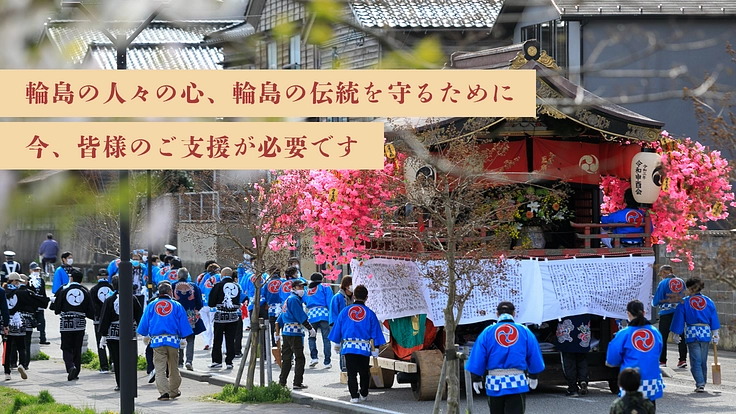

輪島の心、そして希望を忘れない。

「曳山祭」「キリコ祭」の復興にご支援を。

石川県奥能登の中心地、輪島市の市街地のほぼ中央に鎮座する 重蔵 神社は、河井町約1,800戸の産土神「重蔵さん」として仰がれるばかりでなく、 鳳至 一郡の総社として1,300年以上に亘りこの地を見守り続けてまいりました。

四季折々の祭祀の中でも、当社の春祭「曳山祭」と夏祭「キリコ祭」は輪島のまち、ひいては能登を代表する季節のお祭りとなっており、輪島の人々の生活にとって切っても切り離せない存在です。

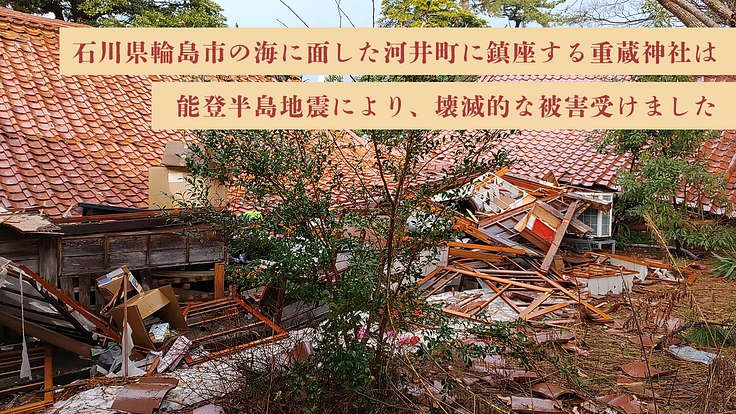

令和6年能登半島地震という未曾有の大災害において、当社は拝殿、社務所、ならびに境内社すべてが壊滅的な被害を受け、現在もご参拝がいただけない状況が続いております。

そのような中でも、春祭の曳山、夏祭の大キリコは奇跡的に倒壊を免れることが叶いました。しかしながら倒壊を免れたとはいえ、曳山・大キリコの傷みは激しく、また保管するための蔵も全壊している状況です。

神社も、輪島のまちも、復興への道のりは先が見えないほど遠い状況ですが、家が再建され、人が住めるようになることの他に、長年受け継がれてきた伝統文化が息を吹き返すことこそが、本当の意味の復興であり、そして地域の方々の願いであると信じて、今回のプロジェクトを立ち上げました。

皆の心の拠り所でもあった輪島の伝統文化、春祭・夏祭が希望の灯りになることを願って。

どうぞ皆様からのあたたかいご支援をお願いいたします。

はじめに

ページをご覧いただきありがとうございます。奥能登の中心地・輪島市に鎮座する重蔵神社(じゅうぞうじんじゃ)にて、禰宜を務めております能門亜由子(のとあゆこ)と申します。現在宮司である父が病気療養中のため、神社の社務すべてを担当しております。

令和6年(2024年)1月1日、石川県能登地方を震源として発生した地震により、私たちの暮らす石川県輪島市は壊滅的な被害を受けました。自宅のある河井町内は我が家と隣家以外はすべて倒壊し、ほとんどの住民は、二次避難で輪島を出ている状況です。

また重蔵神社境内も例外ではなく、拝殿、社務所、ならびに境内社すべてが壊滅的な被害を受け、ご参拝がいただけない状況が続いております。現在は石川県金沢市の石浦神社に神様を仮遷座し、重蔵神社では毎日全国から届くご支援の物資や炊き出しを配布させていただいております。(地震発生から今日までの活動についてはこちらをご覧ください)

輪島は今、物理的に「まち」として存続できるかの瀬戸際であり、それと同時にこれまで受け継がれてきた伝統文化が消えてなくなるという二重の危機にあります。

私たちは今回、重蔵神社の春祭「曳山祭」、そして夏祭「キリコ祭」の復興を目指してプロジェクトを立ち上げることを決意いたしました。「住む家も無いのにお祭りのことなんて考えてどうする」と思われる方も少なくないと思います。私自身、正直に言うとそのような気持ちが拭えない部分もあります。

かつて東日本大震災で被災した東北で復興のために尽力された方々が、今日も奥能登の復興のためにたくさんいらっしゃっています。その方々がおっしゃるのは、「ただ家が建って、人が住めるようになったからって復興したとは言えない。その地域の伝統文化が息を吹き返して、地域の結びつきが復活してこそ復興したと言えるんだ」ということです。

実は今年2月3日、重蔵神社では豆まきが行われました。震災から1か月での開催に、地域の方々はどのように感じられるか、不安を抱えながらの開催でしたが、その不安をよそに当日は大勢の人たちが集まり、中には「よくぞやってくれた!」と泣きながら喜んでくださる方もいらっしゃったのです。その時私は人が集まること、伝統文化、行事を絶やさないことには大きな意義があるのだと感じました。

本来であれば、祭りの催行や修復に伴う費用は氏子の皆様にご寄付をお願いするのが通例です。しかしながら現在の輪島、奥能登においてそのように寄付を募ることは難しく、また復興には何年もの月日を要することから、クラウドファンディングに挑戦することといたしました。

能登の人たちにとってお祭りは、暮らしの中に根付いた欠かせない存在です。中でも皆の心の拠り所となっていた輪島の伝統文化、春祭・夏祭が希望の灯になることを願って止みません。どうぞ皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

石川県輪島市のほぼ中央部、海に面した河井町に鎮座する重蔵神社。神社創建はいつごろか詳しくはわかっていませんが、遠く崇神天皇の時代と伝わっております。天平勝宝8年(756年)5月、僧泰澄により寺院が建立され、以後、神仏習合の社として重蔵権現・十蔵大権現・重蔵宮とも称せられ、堂塔伽藍が建ち並んでいました。本殿は明治39年に特別保護建造物に指定されましたが、同43年の輪島大火で炎上・焼失。その後、本殿は旧に基づいて再建され現在に至ります。

重蔵神社の境内で行われていた物々交換から現在の輪島朝市が生まれたため「朝市はじまりの地」、輪島塗に欠かせない重要な技法(珪藻土を用いた本堅地)が重蔵神社の御神託から発達したという伝承から「輪島塗発祥の地」としても知られ、輪島の商業、特に輪島塗に関わる方たちからの崇敬も篤いことでも知られています。

拝殿の中には、奉納された貴重な輪島塗作品が多数あるほか、特に「現存最古の輪島塗」とされる「重蔵神社本殿内陣朱塗扉(1297年)」は輪島塗の歴史の上で大変貴重な史料として輪島市の指定文化財となっています。(今回の地震で被災し破損しましたが、石川県立歴史博物館より保護のお申し出を受けています。)

重蔵神社と伝統行事

当社は地域の方からは「重蔵さん」と呼ばれており、河井町の産土神としてお宮参り、七五三、厄祓いなど、人生の大切な場面でお参りにいらっしゃるほか、お正月や豆まきなどの年中行事、毎年のお祭りをたくさんの氏子さんが楽しみにしておられて、一番身近な神社として親しまれてきました。年間を通して大小50ほどの祭事を守り伝えており、そのほとんどが重蔵神社独自の特殊神事です。

中でも春祭「曳山祭」と夏祭「キリコ祭」は、輪島の暮らしに欠かせない季節の風物詩として、今日まで守り継がれてきました。

毎年4月5・6日開催

春祭「曳山祭」

春の訪れを喜び、秋の実りを祈願し、地域の罪・穢れを祓うために行われる春のお祭りです。

4月5日の朝早くから曳山(山車)を山蔵から出し、造花の桜などで飾り付けをした後、夜7時から宵祭にて「神主舞」という神職による舞が奉納されます。「神主舞→かんぬしまい→寒の仕舞い」という言葉の意味もかけて「長く厳しい冬が終わって春が来たことを神様と喜ぶ」振り付けとされています。曳山は鳥居の前に据え置かれ、夜にはそこにコタツを置いて、「山番」と呼ばれる人たちがお酒をもってワイワイ飲んで集まるのも春祭のお楽しみの一つです。

翌6日は朝8時から「山起式」を行い出発。曳山行列は42歳の厄年の方が中心となって行われ、氏子区域内をまわります。途中、寄付をいただいた家に立ち寄ったりしながら駅前(旧輪島駅前)を目指した後、曳山の引手の主役は子供たちに代わります。小さいヨチヨチ歩きのお子さんから学生さんまで(もちろん大人も)誰でも参加できます。曳山を引っ張った後はご褒美でお菓子がもらえるので、輪島の子供はみんな楽しみにしています。

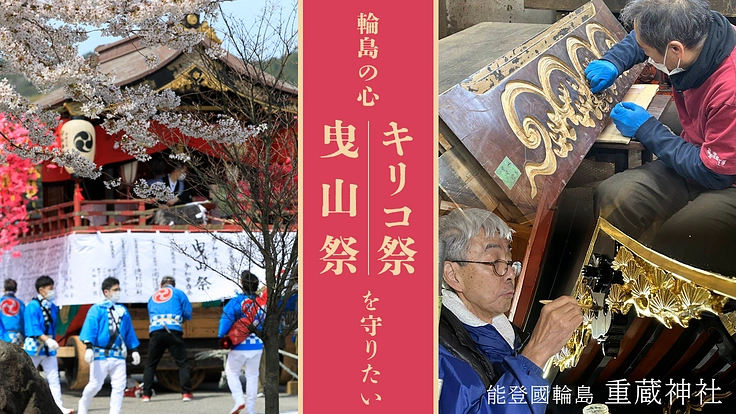

▍曳山「如月山」

重蔵神社の曳山には名前がついており、「如月山(きさらぎやま)」と言います。これは曳山がもともとは旧暦2月に行われていた「如月祭(きさらぎさい)」の祭礼の一部だったことに由来します。

春祭も終盤、曳山が神社に戻ってくると、飾り付けの桜の造花を外しますが、それをもらって各家の玄関などに飾るのが風物詩になっています。かなり盛大なお祭りですが、外部の方にはほとんど知られていないため見物の人などは来ず、ほぼ100%地域の人たちで行われるアットホームなお祭りです。輪島の人が曳山を目にすると「あぁ、春だなぁ」と実感するものです。

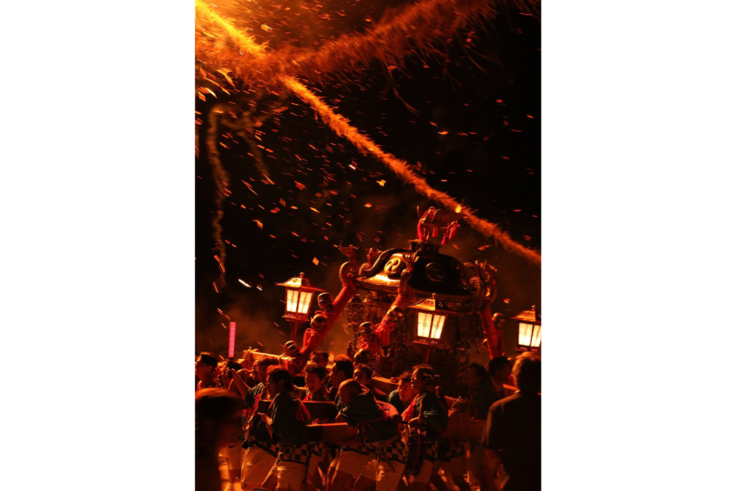

毎年8月23・24日開催

夏祭「キリコ祭」

夏祭は重蔵神社の夏の例祭であり神社で最も盛大なお祭りです。能登の人にとってキリコ祭りは一年に一度の本当に大切なもので、昔から「盆には帰ってこんでもキリコ祭りには帰ってこいや」というほどです。

基本的にキリコは各町内が所有し、その町内に住んでいる人たちで担ぎ出されます。23日の夜に神社に向かう前に町内を一周し、その町内にたまった罪・穢れをキリコに乗せて運んでいくとされています。神社から御神輿にお供をして一緒に河井浜へ向かい、大松明の前に整列し、大松明に火がともされると、燃え盛る炎で運んできた罪・穢れが焼き払われ、清浄なキリコとなります。そして御子神様の清新な御力をキリコに乗せて町内へと帰ることでその町内に住んでいる人全員の弥栄が叶う、という願いが込められています。

近年では文化庁が主導する「日本遺産」に指定されたこともあり、県外からも見物の方が多く来られます。能登のキリコ祭りは地元の人がもっとも大切にしている本来の「お祭り」であるところが魅力で、その場にいる人全員が参加者というような、見に来た人も熱狂の渦に巻き込まれる熱量の高さを直に感じられるところに素晴らしさがあります。

普段は大人しい、静かな生活を送る能登人も、この日だけはキリコを担いで太鼓を打ち鳴らし、酒を飲んで夜明けまで騒いで完全燃焼する(そして仕事は休む)、そんな日です。

▍大キリコ

能登の人がそろって「キリコ」と呼ぶこの奉灯は、正式名称を「切籠奉灯(きりこほうとう)」と言います。系統をさかのぼれば青森の「ねぶた」などと同じ「風流灯籠(ふりゅうとうろう)」と呼ばれる祭礼の飾り物のひとつです。キリコは輪島が発祥で、もともとは提灯のような小型の明かりだったものが段々と巨大化していったと考えられていますが、近代化に伴い電線が張り巡らされたことなどが要因となり、現在輪島では小型のキリコが主流となっています。

それまでの巨大なキリコは巡行ができなくなり、奥能登の各地へ売りに出されていったため、その他地域で担がれている大型のキリコは輪島からもらわれてきたというものが多くあります。巨大なキリコが姿を消す中、輪島に立派な大キリコがあったことを示すために大キリコを残そうという動きがあり、来歴は不明ながら1基の大キリコが当社に奉納されました。大きいため担ぎ出すことはできず、夏祭の期間中に境内に組み立てて飾るだけですが、夏祭にはなくてはならない象徴的な存在です。

襲い掛かった大震災

現在春祭で使用されている曳山は、昭和10年(1935年)に旧国鉄輪島駅が開通し、輪島まで鉄道が通ったことを記念して製作されたもので、豪華な装飾が施された総輪島塗で作られています。

特筆すべきは中央にある、輪島初の人間国宝である前大峰(まえたいほう)と稀代の名人と謳われた竹園自耕(たけそのじこう)の合作の鳳凰図です。近代輪島塗史上に残る両巨頭の合作がこれほどの大作で残されている唯一の存在であり、美術品としての価値も高いほか、輪島の文化史の中でも非常に貴重な存在と言えます。

しかしながら製作されてから90年近くの年月が経つにもかかわらず、一度も本格的な修復などはされてきませんでした。毎年の曳航による劣化は計り知れず、特に数年前からは全体の損傷が目立つようになり、修復の必要性を感じておりました。

ただ当社の曳山は総輪島塗ということもあり、修復費用はかなりの高額になるため、なかなか修復に取り掛かることができないでおりました。そんな折、輪島市文化課のほうから助成金のお話をいただき、またとないお話に修復に取り掛かることを決定いたしました。

無事助成金が採択され修復作業に取り掛かり、8割ほどの修復が終わり2024年3月末の完成を目指していた矢先の元旦の震災。山蔵は倒壊したものの、不幸中の幸いで山蔵の屋根が修復途中の曳山の周りの足場とその屋根にのしかかった状態で止まっており、曳山は全壊せずに残っていました。

重機のボランティアの方たちによって、その後曳山は崩れた山蔵から救出されましたが、やはり屋根がのしかかった部分は損傷を受けていました。現在はブルーシートで覆われて外にそのまま置かれた状態ですが、輪島塗は紫外線に非常に弱く、早急に手立てを講じる必要があります。

一方、近年の夏祭の大キリコは、少子高齢化による人手不足や物価高騰の影響を受け、建てることが段々と難しくなり、コロナ禍を受け、夏祭も休止・縮小を余儀なくされる中で、境内の大キリコは建てられなくなっていました。

すべてのキリコは分解・組み立てできるように作られており、組み立てにも釘などは一切使用せず、くさびやひもなどで固定する作りになっています。一年に一度しか建てることのないキリコですが、ここ何年も使用せず分解したままでいたため、木が伸縮して木組が合わなくなってきてしまいました。

今では組み立て自体が難しい状態となっており、加えて本体の塗の状態もひどく、再び境内に建てるには大規模な修復が不可欠な状況です。曳山の修繕も相まり神社の経済状態も厳しい中、とても修復のための費用を工面することはできず先送りにしていたところ、キリコ祭りが日本遺産に選定されたこともあり、輪島市文化課からキリコに関しても修復に対する助成金があるというお知らせを受け、「このような機会はこれが最初で最後となるかもしれない」と、修復に踏み切ることになりました。

そして昨年から修復に取り掛かっていましたが、見積もり段階では分からなかった損傷が次々に発見され、当初の予算では間に合わないということが判明し、追加費用の工面に苦慮していました。

現在、先の曳山の他、神社の復興や日々の生活もままならぬ中で、大キリコの修復費用の工面にも、更なる暗雲が立ち込めております。

皆様からのご支援が必要です

曳山と大キリコ、両方に助成金を申請したということはこれまでお話ししたとおりですが、政府の助成金というのは必要予算の全額が出るというものではありません。今回は曳山・大キリコのそれぞれに15%の割合、合計で1,000万円もの自己資金が必要となります。

また助成対象にはならない箇所が複数あり、例えば電気配線や飾り金具などの修繕費用は全額自己負担となります。さらには曳山、大キリコのどちらにも地震によって新たな損傷を受けた箇所や、曳山を保管する山蔵など、それらも追加で自己負担によって修復・再建する必要があります。

この震災を機に自己負担金が大きく膨れ上がったことで、修復作業を一時中断するということも考えましたが、助成金による修復作業の締め切りは変わりません。

ただし、この震災の影響で修復作業もさらに困難な状況を極めています。修復にあたる輪島塗職人が二次避難のため輪島を出てしまっており、輪島に戻ってきてもらうためには住居と仕事場の確保から始める必要があります。また、材料となる漆や木材も値段が高騰しており、新たに手配する際には材料費も以前より高価になると見込まれます。

春祭には曳山、夏祭には大キリコ。どちらも祭には欠かせない、輪島の人たちの心の拠り所でもある存在です。輪島の心を、伝統を、1日でも早く取り戻すために、皆様からいただいたご支援は、曳山と大キリコの修復ならびに山蔵の建設費用として大切に活用させていただきます。

第一目標金額:1,500万円

資金使徒:春祭の曳山・夏祭の大キリコの修復、春祭・夏祭の催行の費用の一部、クラウドファンディングの諸経費

(必要経費の詳細)

・春祭の曳山の修復と夏祭の大キリコの修復…1,000万円

・曳山を保管する仮設の山蔵の建設費用…200万円

・曳山用ステンレス製車輪カバー…200万円

・曳山・大キリコ完成披露・春祭のための費用…100万円

修繕スケジュール:復興の状況によって変動の可能性あり

2024年6月頃 曳山用仮設山蔵建設

2024年8月23日 夏祭 ※実施・詳細未定

2025年4月6日 輪島で復活の春祭・曳山修復完成お披露目・曳山巡行

2025年8月23日 輪島で復活の夏祭・大キリコ修復完成お披露目

※本プロジェクトはAll in形式のため、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、集まった金額に応じてプロジェクトを実行します。曳山と大キリコの修復は当初の規模通りに行い、金額が足りない場合は曳山の車輪カバーや祭礼の費用の調達を延期あるいは規模縮小によって自費で賄う予定です。

地震前に8割ほど修復が進んでいた曳山については、修復を担当する輪島塗工房作業場の修繕工事、職人さんの職場復帰など、作業環境が整い次第修復作業を再開し、年内修復完成を目標に作業を進めていただく予定です。

大キリコについては修復が遅れており、今年の夏祭には間に合わず、輪島で夏祭を開催すること自体が困難であると考えておりますので、来年2025年8月の夏祭でお披露目することを目指してまいります。

輪島のまちの支援につながります

輪島塗の大きな特徴として、絶対的な分業制であることがあげられます。各工程でその専門の職人が担当することで、技術の高度化が図られています。しかし逆に言うと、「すべての工程の職人がそろわないと仕事が進まない」ということでもあるのです。

新しい輪島塗を作り出すためには各工程の職人をまんべんなく環境を整えてあげなくてはいけませんが、被災した今、環境が整うには相当な時間がかかります。しかしながら「曳山と大キリコの修復」であれば、もとの木地は用意されているため、ほぼ塗りと加飾の職人さえいれば、修復作業を進めることができます。

つまりは少ない人員で作業を再開することが可能で、その作業の対価として費用を支払えば、輪島塗を担当する塗師屋(ぬしや:輪島塗のプロデューサーのような存在。塗師屋が各職人を雇用し仕事を与え、賃金を支払う)や職人さんたちにお金が入ります。輪島塗の職人さんたちが輪島に帰ってきて、輪島塗の産業が再開するには、それを支える「仕事」が必要です。その大切な仕事を修復作業によって少しずつ生み出すことができるのです。

復興には輪島塗を売ること、そのために輪島塗を作ることが必要ですが、今はどちらも叶わず、なす術のない厳しい状況が続いています。早急に現場に仕事をもたらすことが輪島塗再興につながるならば、この度の修復は今こそ行うべき事業だと思うのです。

皆様からの春祭・夏祭復興へのご支援は、輪島の人たちの日常と仕事を取り戻す手助けにも繋がります。これまでもたくさんの方々にあたたかいご支援とお言葉を頂戴してまいりましたが、改めて今回のプロジェクトにもご支援を賜れれば幸いです。

返礼品もご用意しています

リターン一覧

|

リターンタイトル |

限定個数 |

金額 |

|

|

授 与 品 ・ 体 験 で 応 援 い た だ く 方 向 け |

限定御守り|たおれない守 または くずれない守 | ¥5,000 | |

| 限定復興御朱印 | ¥10,000 | ||

| 限定復興御朱印と御守りセット | ¥12,000 | ||

| 限定復興御朱印3種セット | ¥20,000 | ||

| 特別御朱印帳(小) | ¥30,000 | ||

| 春祭へ参加|曳山と御神輿担ぎ奉仕体験 | 20 | ¥30,000 | |

| 特別御朱印帳(大) | ¥50,000 | ||

| 夏祭へ参加|キリコ担ぎ奉仕体験 | ¥50,000 | ||

| 輪島塗ペアお箸 | ¥100,000 | ||

| 昇龍祈願コース | ¥300,000 | ||

| 春祭または夏祭への正式参列 | ¥300,000 | ||

| 春祭・夏祭への正式参列 | ¥500,000 | ||

| 大松明点火奉仕 | 2 | ¥1,000,000 | |

|

リ タ | ン 不 要 な 方 向 け |

お気持ちコース5千円 | ¥5,000 | |

| お気持ちコース1万円 | ¥10,000 | ||

| お気持ちコース3万円 | ¥30,000 | ||

| お気持ちコース5万円 | ¥50,000 | ||

| お気持ちコース10万円 | ¥100,000 | ||

| お気持ちコース30万円 | ¥300,000 | ||

| お気持ちコース50万円 | ¥500,000 | ||

| お気持ちコース100万円 | ¥1,000,000 |

応援メッセージのご紹介

三田村 有純

東京藝術大学名誉教授・江戸蒔絵10代継承

<祭りに込められた大きな力>

人々は自然界が永遠に繰り返す秩序の中で、生かされています。火山爆発、地震、台風、津波、旱魃など時には人にとって災害となることも起きてしまいます。長い歴史を見ますと時間がかかりますが、全てを乗り越えてきたことがわかります。

この度の能登半島の未曾有の災害も、当事者だけではなく、世界の方々と共に、皆で手を携えて、新たな歴史の扉を開けなければなりません。幾世代も繋いできた文化と歴史を絶やしてはならないのです。

祭りは自然への感謝と、畏敬の念、平安な時への祈りなど、人々が生きていく上で、最も大事な儀式であり、それに参加をすることで、得られるエネルギーが明日を生きる大きな力となるのです。

どうぞ皆様お力をお貸しください。手を差し伸べてください。一人一人の想いと行動が輪島を、日本を再び立ち上がらせるのです。

服部 満瑛

静岡県 萬吉山浄元寺・副住職

能登半島地震において、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。また、お亡くなりになられた方々に対して心より哀悼の意を表します。

重蔵神社さんとは御朱印を通して日頃から深く交流があり、静岡で開催している御朱印会にも毎年ご参加いただいています。今回の曳山、大キリコのクラウドファンディングは重蔵神社さんの春夏の大切な祭日でもあり、輪島に住まう皆さんの生活に寄り添う支えです。

どうか輪島の伝統の灯を絶やぬ様に皆さまのご支援を心よりお願い申し上げます。

桐本滉平

漆芸家

私たち輪島市民の生活と文化はいつの時代も重蔵神社と共に育まれてきました。

今回の能登半島地震は数千年に一度の大規模災害であり、甚大な被害を被りましたが、歴史を振り返れば、同じように天災を乗り換えてきた先祖たちがいたことは明らかです。天災が起こる度、何度も立ち上がってきた先祖たちがいてくれたおかげで、今日の輪島の文化があります。

その土着の文化を支えてきてくれたのが、神社であり、その文化の伝え手たちが何よりも大切にしてきたものが祭りです。輪島では祭りの文化が受け継がれてきたことで、漁業、農業、工芸、観光などのあらゆる産業がこの土地と深く結びつき、人々の生命力を高めてきました。

この輪島という土地において、祭りの存在は必要不可欠であり、祭りが継続的に開催されることで、人々の心はこの土地の風土と深く結びつくことができます。日本の原風景としての祭りの復活は、産業と生活の復興に向けた大きなエネルギーを生み出すことを意味します。

ご留意事項

※ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※1度の支援手続きにて1コースを複数口支援いただく場合も、お選びいただける選択肢は1点となります。別の選択肢をご希望の場合は、支援手続きを分けてご支援ください。(例:5千円コースにて【たおれない守】と【くずれない守】を欲しい場合、1回目の支援手続きにて【たおれない守】を選択し支援完了後、2回目の支援手続きにて【くずれない守】を選択し支援完了する必要があります)

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※プロジェクトの内容ならびに返礼品の各種企画について、修復工事の進捗状況や、天災や新型コロナウイルス感染拡大等の社会情勢の変化により、中止・延期・内容の変更等が生じる可能性がございます。万が一中止・延期・内容変更となった場合も、いただいたご支援金は返金いたしかねますので予めご了承ください。

※本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 重蔵神社 能門亜由子

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年8月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

修復を担当する輪島塗工房の復旧と準備が整い次第、春祭の曳山と夏祭の大キリコの修復作業を進める。集めた資金の大部分は修復に関わる材料費、人件費などに充てる。曳山ならびに大キリコは、それぞれ2025年の春祭・夏祭で修復完成のお披露目を行う。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

限定御守り|たおれない守 または くずれない守

壊滅的な被害の中で全壊を免れた曳山・大キリコにちなみ、本クラウドファンディング限定の御守りを授与いたします。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り2種からどちらか(たおれない守 or くずれない守)

- 支援者

- 167人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

10,000円+システム利用料

限定復興御朱印

本クラウドファンディング限定・復興御朱印を3種類ご用意いたしました。どれか1つご希望の復興御朱印を授与させていただきます。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定復興御朱印3種からどれか1点(重蔵神社復興御朱印 or 猫の復興御朱印 or 龍の復興御朱印)

- 支援者

- 114人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

12,000円+システム利用料

限定復興御朱印と御守りセット

本クラウドファンディング限定・復興御朱印1種と、"たおれない守" "くずれない守"をお届けいたします。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●限定復興御朱印3種からどれか1点(重蔵神社復興御朱印 or 猫の復興御朱印 or 龍の復興御朱印)

- 支援者

- 82人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

20,000円+システム利用料

限定復興御朱印3種セット

本クラウドファンディング限定・復興御朱印3種をまとめてお届けいたします。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定復興御朱印3種すべて(重蔵神社復興御朱印・猫の復興御朱印・龍の復興御朱印)

- 支援者

- 26人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

30,000円+システム利用料

特別御朱印帳(小)

曳山祭・キリコ祭の復興に向けて新たに縫製いたしました御朱印帳のコースです。小は通常の御朱印のA6サイズとなります。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り2種からどちらか(たおれない守 or くずれない守)

●限定復興御朱印3種からどれか1点(重蔵神社復興御朱印 or 猫の復興御朱印 or 龍の復興御朱印)

●特別御朱印帳(小)

- 支援者

- 12人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

30,000円+システム利用料

春祭へ参加|曳山と御神輿担ぎ奉仕体験

春祭「曳山祭」にて、曳山と御神輿担ぎにご参加いただきます。当日は御札などの記念品の授与の他、ご都合が合えば夜の懇親会にもご招待させていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●春祭へのご参加・曳山と御神輿担ぎ ※

※ 2025年4月6日(土)に実施を予定、詳細については2025年2月末までにご連絡させていただきます。現地への交通費・宿泊費はご負担ください。なお曳山・御神輿担ぎは道路等の復興状況に応じてコースの短縮・または翌年への延期の可能性がございます。

- 支援者

- 9人

- 在庫数

- 11

- 発送完了予定月

- 2025年9月

50,000円+システム利用料

特別御朱印帳(大)

曳山祭・キリコ祭の復興に向けて新たに縫製いたしました御朱印帳のコースです。重蔵神社として初めての見開きの御朱印を記せるA5サイズとなります。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●限定復興御朱印3種すべて(重蔵神社復興御朱印・猫の復興御朱印・龍の復興御朱印)

●特別御朱印帳(大)

- 支援者

- 9人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

50,000円+システム利用料

夏祭へ参加|キリコ担ぎ奉仕体験

夏祭「キリコ祭」にて、キリコ担ぎにご参加いただきます。キリコ担ぎは町内ごとの限られた住民で担がれますが、今回ご支援いただいた皆様と共に担ぐことができればと思います。当日は御札などの記念品の授与の他、ご都合が合えば夜の懇親会にもご招待させていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●夏祭へのご参加・キリコ担ぎ ※

※ 2025年8月23日(金)に実施を予定、詳細については2025年6月末までにご連絡させていただきます。現地への交通費・宿泊費はご負担ください。なおキリコ担ぎは道路等の復興状況に応じてコースの短縮・または翌年への延期の可能性がございます。

- 支援者

- 3人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

100,000円+システム利用料

輪島塗ペアお箸

共に復興を目指す、輪島の伝統技術「輪島塗」。輪島の工房さんから輪島塗のペアお箸をご提供いただきます。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●輪島塗 ペアお箸

- 支援者

- 11人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

300,000円+システム利用料

昇龍祈願コース

能登半島の形が龍の頭の形に似ており、中でも重蔵神社は龍眼の位置に鎮座すると言われています。その謂れにちなんで昇龍の授与品をお届けいたします。(画像はイメージです)

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●昇龍御札

●昇龍御守り

- 支援者

- 2人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

300,000円+システム利用料

春祭または夏祭への正式参列

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●春祭または夏祭への正式参列(どちらかご希望の大祭へ)

※春祭の場合:2025年4月6日(土)に実施を予定、詳細については2025年2月末までにご連絡。参列後、ご希望の場合は曳山・御神輿担ぎへご参加いただけます。

※夏祭の場合:2025年8月23日(金)に実施を予定、詳細については2025年6月末までにご連絡。参列後、ご希望の場合はキリコ担ぎへご参加いただけます。

※両大祭共通:道路等の復興状況に応じて開催場所の変更・コースの短縮・または翌年への延期の可能性がございます。なお現地までの交通費・宿泊費はご負担ください。

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

500,000円+システム利用料

春祭・夏祭への正式参列

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●昇龍御札

●昇龍御守り

●春祭と夏祭の正式参列

※春祭:2025年4月6日(土)に実施を予定、詳細については2025年2月末までにご連絡。参列後、ご希望の場合は曳山・御神輿担ぎへご参加いただけます。

※夏祭:2025年8月23日(金)に実施を予定、詳細については2025年6月末までにご連絡。参列後、ご希望の場合はキリコ担ぎへご参加いただけます。

※両大祭共通:道路等の復興状況に応じて開催場所の変更・コースの短縮・または翌年への延期の可能性がございます。なお現地までの交通費・宿泊費はご負担ください。

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

1,000,000円+システム利用料

大松明点火奉仕

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

●限定御守り"たおれない守り"と"くずれない守り"

●昇龍御札

●昇龍御守り

●夏祭の正式参列ならびに大松明点火奉仕 ※

※ 2025年8月23日(金)に実施を予定、詳細については2025年6月末までにご連絡いたします。参列後、ご希望の場合はキリコ担ぎへご参加いただけます。道路等の復興状況に応じて開催場所の変更・規模の縮小・または翌年への延期の可能性がございます。なお現地までの交通費・宿泊費はご負担ください。

- 支援者

- 1人

- 在庫数

- 1

- 発送完了予定月

- 2025年9月

5,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース5千円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

- 支援者

- 86人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

10,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース1万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

- 支援者

- 105人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

30,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース3万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

- 支援者

- 12人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

50,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース5万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前掲載(希望制・匿名可)

- 支援者

- 13人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

100,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース10万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

- 支援者

- 18人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

300,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース30万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

- 支援者

- 3人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

500,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース50万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

- 支援者

- 4人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

1,000,000円+システム利用料

【リターン不要な方向け】お気持ちコース100万円

特別な返礼品がない代わりに、いただいたご支援をより多くプロジェクトに充てさせていただきます。

●お礼メール

●重蔵神社ホームページへのお名前または企業名掲載(希望制・匿名可)

●本殿にお納めする御芳名帳にお名前を掲載し、永代に渡りお守りいたします

- 支援者

- 0人

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年9月

309,280円+システム利用料

【募金支援反映用】

5/30~6/2にかけての各種イベントにおける募金支援・直接支援の反映用コースです。

ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。

- 支援者

- 1人

- 在庫数

- 完売

- 発送完了予定月

- 2024年9月