支援総額

目標金額 500,000円

- 支援者

- 34人

- 募集終了日

- 2020年10月30日

古都奈良から京都へ

一昨日の奈良でのイベントを終え、昨日、東京への帰り道に京都に寄りました。

かなりの賑わいが戻っており、寺社にも人出が帰ってきていました。

時間の都合もあり、駅に近い寺院を訪れました。

京都は、都が移されたのが8世紀末です。従って、一部を除いて平安期に建立されたものです。寺院伽藍の境内も奈良に比べて大きな違いはありません。本堂、五重塔などの建物の構成も規模も大きくは異なりません。

ですが、訪れても特に印象を感じませんでした。柱の太さも屋根の高さも異なることはありません。しかし、何にも感じないのです。

奈良でも、例えば法隆寺の伽藍に回廊があります。これは飛鳥時代に建てられていますが、一部は平安時代、鎌倉時代に増築されています。この増築された部分は明らかに初期飛鳥時代に造られた部分とは違います。初期に会った屋根を支える横柱はアーチではありません(もちろん、支える重量が異なったためかもしれませんが)。”美的印象”がまるで違います。

京都に寺院の太い柱には、”エンタシス”の美はもはや無いのです。

私の想像ですが、飛鳥の寺院建築は渡来人の集団が中心の(意匠)デザインだったと思います。時がたつにつれて、建築技術そのものは日本人に伝承されていったと思われますが、”美的センス”までは受け継がれることは無かったでしょう。

飛鳥の寺院の柱には着色はほとんどありませんが、京都の寺院は朱に近い色に着色されていました。

飛鳥の寺院は今でも宮(本当は”宮”ではありません。明治維新の廃仏毀釈の影響のようです)大工は、修理の際に使う鉋(かんな)な自作で修理に臨むと言う事です。この鉋を使うと木の表面を切削すると木の内部からの樹液で柱の木が保護されるというのです。従って、他の、例えば、”美的”要請が無い限り着色の必要が無いからです。木の表面がそのまま見えます。これで(修理を数百年に一度大修理します)千年以上耐える柱になれるのです。古代人の工夫、渡来人がもたらした技術や美術感覚が遺憾なく発揮されています。

もちろん、これらが日本に同化し、日本の技術として消化されていったのでしょう。もちろん、美的な感覚や建物の目的が異なってきたものでしょうが、初版の美装版から廉価版に変化する様に似ています。

時間の経過と共に人間の営みが変化していく様を少し感じました。

リターン

5,000円

お気軽応援コース(5千円)

■お礼のお手紙

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年12月

10,000円

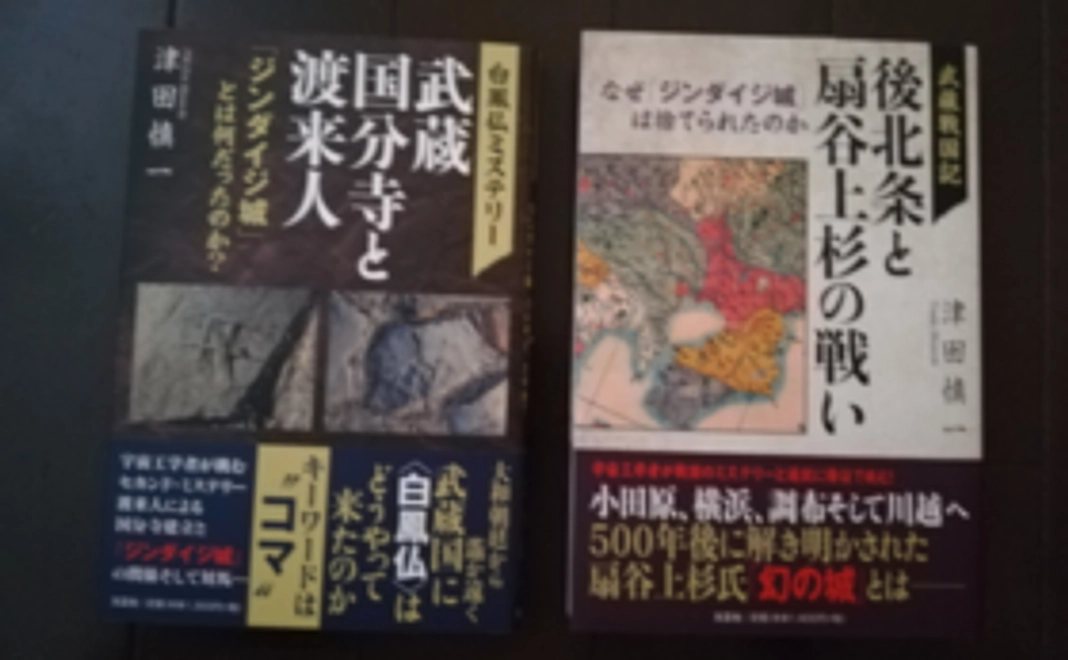

歴史書3冊付き 応援コース

■お礼のお手紙

■出版予定のものを含めた本3冊

①武蔵国戦国時代 北条と上杉の戦い

②白鳳仏ミステリー 武蔵国分寺と渡来人 「ジンダイジ城」とは何だったのか?

③国生みと邪馬台国 卑弥呼の住んだ地(仮題)

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年4月

5,000円

お気軽応援コース(5千円)

■お礼のお手紙

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年12月

10,000円

歴史書3冊付き 応援コース

■お礼のお手紙

■出版予定のものを含めた本3冊

①武蔵国戦国時代 北条と上杉の戦い

②白鳳仏ミステリー 武蔵国分寺と渡来人 「ジンダイジ城」とは何だったのか?

③国生みと邪馬台国 卑弥呼の住んだ地(仮題)

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2021年4月

一乗谷朝倉氏遺跡を世界遺産登録へ! 朝倉狂楽(あさくらきょうがく)

- 現在

- 780,000円

- 寄付者

- 21人

- 残り

- 23日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

- 現在

- 4,999,000円

- 寄付者

- 211人

- 残り

- 70日

古文書に眠る妖怪たちを、現代に甦らせたい! ~妖怪絵師が紡ぐ奇談~

- 現在

- 241,000円

- 支援者

- 24人

- 残り

- 9日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

- 現在

- 62,061,000円

- 寄付者

- 2,876人

- 残り

- 27日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 680人

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

- 現在

- 6,015,000円

- 支援者

- 160人

- 残り

- 65日

西郷隆盛も学んだ偉人|恵那市から岩村藩・佐藤一斎の学びを全国へ

- 現在

- 3,150,000円

- 支援者

- 71人

- 残り

- 6日